تُعد الأندلس واحدة من أكثر اللحظات التاريخية كثافة في الذاكرة العربية، ليس لأنها امتداد جغرافي مفقود فحسب، بل لأنها لحظة تكثَّف فيها سؤالُ الحضارة، وحدودُ القوة، وإشكاليةُ التعدد، ومآلاتُ الانقسام الداخلي، لقد تجاوزت الأندلس كونها مرحلة تاريخية محددة، لتغدو رمزًا مركزيًّا يُستدعى كلما واجه الوعي العربي تجربة فقد أو تهديد أو تراجع، فهي ليست مجرد قصة سقوط، بل قصة تشكّل وازدهار، ثم تفكك بطيء انتهى إلى خسارة كلية، ولهذا فإن استعادة الأندلس في الخطاب الثقافي ليست استعادة لمكان، بل استعادة لسؤال كيف تنهار الكيانات من الداخل قبل أن تُهزم من الخارج؟ وكيف يتحول التعدد من مصدر قوة إلى مدخل للانقسام؟ وكيف تنفصل السلطة عن مسؤوليتها التاريخية فتغدو قراراتها رهينة اللحظة لا الرؤية؟ إن هذه الأسئلة لا تنتمي إلى الماضي وحده، بل تتقاطع بعمق مع واقع عربي معاصر ما زال يواجه الإشكالات ذاتها وإن تغيّرت السياقات والأسماء.

في هذا السياق يمكن القول إن الأندلس أصبحت جرحًا معرفيًّا مفتوحًا في الذاكرة العربية، جرحًا لا يلتئم؛ لأنه لا يُقارَب غالبًا مقاربة نقدية شاملة، بل يُستعاد إمّا بوصفه مثالًا مفقودًا للكمال، أو بوصفه دليلًا على خيانة التاريخ وغدره، وبين هذين الحدّين تضيع الأسئلة الأكثر إلحاحًا، ما الذي صنع هذا الازدهار؟ وما الذي عجّل بانهياره؟ وكيف تواطأت البنية الداخلية مع العدو الخارجي؟ إن تحويل الأندلس إلى رمز جامد يريح الوعي من عناء التفكير، لكنه في الوقت نفسه يعطّل قدرتنا على الفهم، ومن هنا فإن التعامل التأويلي مع الأندلس لا ينطلق من محاولة تبرير الماضي أو تمجيده، بل من تفكيكه بوصفه نصًا تاريخيًا مركبًا، تتداخل فيه المصالح، والهويات، والقرارات، والخيارات الأخلاقية، بما يجعل السقوط نتيجة لمسار، لا حادثة مفاجئة أو قضاءً محتومًا.

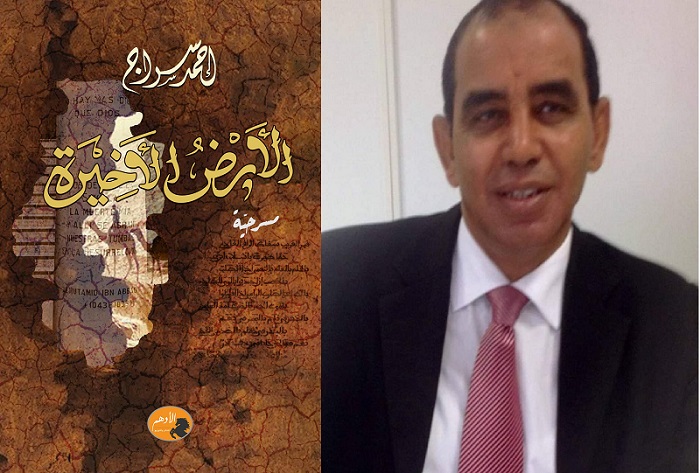

وتأتي مسرحية الأرض الأخيرة لأحمد سراج في قلب التحول الذي يشهده المسرح التاريخي المعاصر، بوصفها نصًا لا يكتفي باستعادة الماضي، بل يعيد صياغته ضمن رؤية فلسفية ترى في التاريخ مادة حيّة قابلة لإعادة الفهم، لا أرشيفًا مغلقًا للوقائع؛ فالنص لا ينطلق من سؤال ماذا حدث في الأندلس؟ بل من سؤال أعمق وأكثر إلحاحًا هو، كيف يُصنع السقوط؟ وكيف تتحول لحظة تاريخية بعينها إلى نموذج قابل للتكرار في أزمنة مختلفة؟ ومن هنا فإن المسرحية لا تضع الأندلس في موضع الاستثناء، بل في موضع القاعدة التي تكشف عن منطق تاريخي يتكرر كلما تشابهت الشروط، واختل التوازن بين السلطة والرؤية، وبين الفعل والمسؤولية.

إن ما يميّز "الأرض الأخيرة" هو بناؤها الدرامي القائم على تداخل الأزمنة، بحيث لا يظهر الماضي بوصفه زمنًا منقطعًا، ولا الحاضر بوصفه زمنًا متفوقًا عليه، بل يتجاور الزمنان داخل فضاء واحد، ويتحاوران في شكل صراع معرفي وتأويلي؛ فالشخصيات التاريخية لا تُستحضر كأشباح بعيدة، بل كذوات ناطقة تعيش التردد والندم والاختيار، في حين تظهر الشخصيات المعاصرة بوصفها وعيًا لاحقًا يحاول فهم ما جرى، لا من موقع البراءة، بل من موقع التورط التاريخي، وهذا التداخل الزمني يحوّل المسرحية إلى فضاء تفكير مزدوج، تُقرأ فيه الأندلس من خلال أسئلة الحاضر، ويُعاد النظر في الحاضر على ضوء مأساة الماضي.

ويشكّل المعتمد بن عباد، في هذا النص، محورًا دلاليًا بالغ الأهمية؛ لأنه لا يُقدَّم بوصفه بطلًا تراجيديًا تقليديًا، ولا بوصفه مسؤولًا وحيدًا عن السقوط، بل بوصفه شخصية مركبة تتنازعها الأدوار: الملك، والشاعر، والزوج، والإنسان، وهذا التعدد في الهوية لا يمنحه بعدًا إنسانيًّا فحسب، بل يجعله تجسيدًا حيًّا للتوتر القائم بين السلطة والوعي، وبين الرغبة في البقاء والخوف من فقدان المعنى؛ فالمعتمد، كما يقدّمه النص، لا يسقط لأنه شرير أو جاهل، بل لأنه يتردد، ويؤجل، ويُحسن الظن في لحظات لا تحتمل حسن الظن، وهنا تتحول المأساة من مأساة فرد إلى مأساة بنية، يكون فيها الإنسان ضحية خياراته بقدر ما هو صانعها.

رمزية الشخصيات الثانوية والأشباح

لا تُبنى الدلالة في الأرض الأخيرة عبر الشخصيات المركزية وحدها، بل تتكثّف عبر الشخصيات الثانوية والأشباح التي تعمل بوصفها قوى رمزية ضاغطة داخل البنية الدرامية، فالشخصيات الثانوية (الوزير، الحاجب، الجنود، القضاة الآخرون) لا تُستدعى لتكملة المشهد، بل لتوسيع أفق المعنى، وإظهار تعدد مستويات السلطة والوعي، أما الأشباح (المعتضد، ابن عمار) فتؤدي وظيفة دلالية أعمق؛ إذ تجسّد الماضي الذي لم يُحسم، والإرث الذي يضغط على الحاضر ويقيّد فعله. ويرى بول ريكور في كتابه (الذاكرة، التاريخ، النسيان) أن الغياب حين يتم تمثيله رمزيًا يتحول إلى حضور أقوى من الحضور الواقعي، ومن هذا المنطلق تُقرأ هذه الشخصيات بوصفها أدوات تأويل تكشف حدود الفعل التاريخي.

تتجاوز رمزية الأشباح إذن في المسرحية حدود التذكير بالماضي، لتغدو قدرًا تاريخيًا يلاحق الحاضر؛ فالأشباح لا تظهر لتقديم نصيحة، بل لتكريس الإحساس بأن الماضي لم يُحلّ، وأن الحاضر محكوم بتكراره، ويؤدي هذا الحضور الشَبَحي إلى خلق شعور بأن التاريخ قوة قاهرة، لا تجربة قابلة للتجاوز.

يرى فالتر بنيامين في كتابه (أطروحات حول فلسفة التاريخ) أن التاريخ حين يعود في صورة أشباح، يكون علامة على فشل الحاضر في تحقيق القطيعة، وفي الأرض الأخيرة تتحول الأشباح إلى بنية دلالية تُغلق أفق المستقبل؛ لأن الماضي لم يُفهم ولم يُحسم، وهكذا يصبح الغياب حضورًا ضاغطًا، وتتحول الشخصيات الثانوية إلى أدوات كشف لعمق الأزمة.

يُستدعى شبح المعتضد بوصفه تمثيلًا مكثفًا لإرث سلطوي قائم على العنف والحسم القهري. فالمعتضد لا يظهر ليحرّك الحدث، بل ليُذكّر المعتمد بنموذج حكم بديل: نموذج البطش الذي يقطع الشك ويُخضع التردد. هذا الاستدعاء لا يهدف إلى تمجيد الماضي، بل إلى فضح مأزق الحاضر حين يقف عاجزًا أمام إرث لا يستطيع استعادته ولا تجاوزه. إن الشبح هنا ليس شخصية تاريخية، بل ظلًّا أخلاقيًا يطارد القرار ويكشف هشاشته.

يتحوّل حضور الشبح إلى آلية نفسية دلالية تعمّق الصراع الداخلي للمعتمد؛ فاستحضار الأب يعني الاعتراف الضمني بفشل النموذج البديل (اللين، التسامح، التأجيل) ويرى فرويد في قراءته للظل الأبوي أن استدعاء الأب في لحظة أزمة يكشف عجز الذات عن تأسيس سلطة مستقلة، وفي القراءة المسرحية يشير بافيس في كتابه (تحليل العرض المسرحي) إلى أن الأشباح تعمل بوصفها ذاكرة قسرية تعيد فرض الماضي على الحاضر، وهكذا يصبح الشبح رمزًا لثقل التاريخ الذي يمنع التحرر.

أما شبح ابن عمار فإنه يمثل بُعدًا رمزيًا مختلفًا عن شبح المعتضد؛ إذ يجسّد الذاكرة الشعرية والثقافية التي كانت جزءًا من هوية الأندلس، فابن عمار لا يرمز إلى العنف، بل إلى الجمال واللغة والخيال، واستدعاؤه بوصفه شبحًا يعني أن هذا البعد الثقافي لم يعد فاعلًا في زمن السقوط، بل صار ذكرى تُستعاد بلا قدرة على التأثير، ويكشف هذا الحضور الشَبَحي عن انكسار العلاقة بين الثقافة والسلطة.

وتعمل هذه الرمزية على تعميق المأساة؛ لأن الثقافة التي كان يُفترض أن تمنح المعنى صارت عاجزة عن توجيه الفعل، ويرى ريكور أن الشعر حين يُستعاد بعد فوات الأوان يتحول إلى لغة حداد، وفي المسرحية لا ينقذ الشعر المعتمد، بل يذكّره بما فقده، مما يجعل الشبح علامة على فقدان القدرة الرمزية للثقافة في لحظة الأزمة.

أما شخصية الوزير أبي بكر فهي صوت العقل المأزوم، ويُبنى الوزير أبو بكر بوصفه شخصية وسيطة بين السلطة والوعي؛ فهو ليس صاحب قرار، ولا صاحب شرعية أخلاقية مطلقة، بل هو صوت العقل العملي الذي يرى الخطر ويعجز عن فرض الحل، وهذه الشخصية الثانوية تؤدي دورًا محوريًا في كشف مأزق الدولة حين يكون الوعي حاضرًا، والقدرة غائبة؛ فالوزير يرى الانقسام ويعترف به، لكنه لا يملك سوى التحذير، وتكشف لغة الوزير عن إدراك تاريخي حادّ، لكنه إدراك بلا سلطة، ويرى ماكس فيبر في كتابه (السياسة كمهنة) أن البيروقراطي العاقل حين يُحرم من القرار يتحول إلى شاهد مأساوي على الفشل، وفي مسرحية الأرض الأخيرة يصبح أبو بكر رمزًا للعقل الذي يرى ولا يُطاع، مما يعمّق الدلالة المأساوية للانهيار؛ لأن السقوط لم يحدث جهلًا، بل رغم المعرفة.

------------------------------

بقلم: د. محمد سعيد شحاتة