“كلنا أبناء ماضينا ،،،لابد أن نبدأ من الماضى حتى نصل إلى الحاضر”

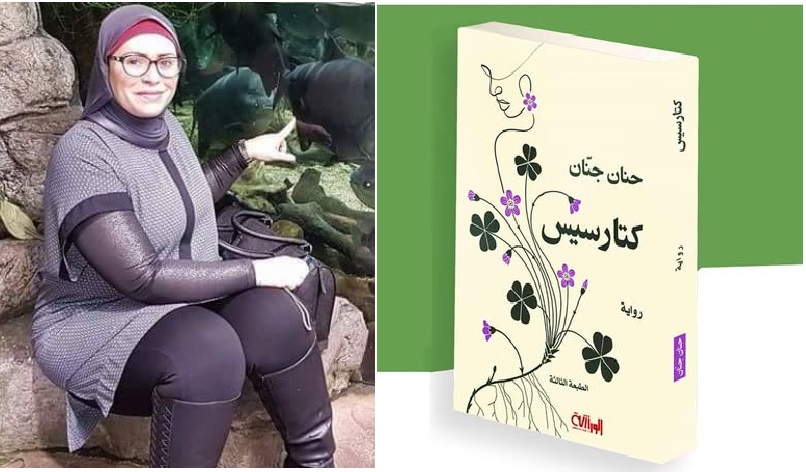

عرضت لنا الكاتبة التونسية حنان جنان فى روايتها "كتارسيس" الحائزة على جائزة "كومار" للاكتشاف سنة 2016 ، رحله بطلة الرواية فى التحررمن ماضيها، من ذنوبها، من عبء ما ارتكبته فى الماضى فى رحلة تحاول فيها أن "تعيد ذاكرتها عذراء" على حد وصفها.

"أريد التطهر من أدران الماضى وزلاته، أريد تحرير ذاكرتى من كل الشوائب، ولكن أخشى أن أخسر الحاضر، لا حاضر بدون ذاكره. الذاكره مثخنه بالجراح".

الرواية تناولت عدة قضايا وثيمات هامة، منها الإجتماعى الجرئ والسياسى الواقعى، إلى النفسى المُلهم. فالرواية رسمت فعل تطهّر حقيقي من ذاكرة مثقلة بالندوب، كما أنّها رحلة بحث عن الذات ومحاولة للوصول إلى الإتزان النفسي. رحلة تحرير بطلتها من ذاكرة مثقلة بالوجع، وسعي نحو إعادة بناء الذات.

رصدت الكاتبة كل ما فى تلك الرحله من ظروف مُحيطة بالبطلة سياسيا واجتماعيا وأسريا من خلال تجاربها فى المرحلة الجامعية وفى مدينة بنزرت مُلقية الضوء على التفرقة بين القبائل، وعن الأجواء السياسية التونسية وعن تأثرها بجماعة الإخوان وعلاقاتها العاطفية والجنسية، فهى لم تفصل بينهما واستحضرت التوتر القائم بين العشق والإثم.

تُعتبر الرواية ذات أهمية خاصة لما تتضمّنه من جرأة فكرية، ويمكن إدراجها تحت أدب الإعتراف، فالساردة لا تتجمل، ولا تُحاول أن تُظهر نفسها فى صورة البريئة أوأن تكون ذات الصورة المثالية، بل على النقيض تعترف وتتطهر من كل خطايها التى تعتقد أنها تتلقى بسببها عقابا دنيويا أبديا " واصبحت سيزيف" خوت روحى وعشت بقية حياتى مغضوبا على من الآلهة". فتعترف البطلة بخطاياها وتتطهرمنها سواء كانت هذه الخطايا جسدية كتلك التى حدثت بينها وبين كريم، أو اعتقادية كإيمانها لسنوات بمثالية الأب وتشوه صورة الأم "هذه هى المرآه التى يجب على تحمل النظر إليها فى المستقبل مرآه الحقيقة حتى لو عكست لى صوره بشعة فهذه هى صورتى الحقيقية بلا تجميل فهل أتجرأ على حمل هذه المرآة".

بطلة رواية " كاثارسيس" والتى ليس لها إسم فى الرواية، وكأنها نموذج لكل امراة عانت مما عانت منه بطلتنا، نعرف أسماء من تحبهم وتعرفنا بهوية المحيطين بها وتبقى هى مجهولة الإسم، ربما تعنى الكاتبة أن الأهم هو ما تشعر به، أو ربما كسرت حاجز التقليدية فى الحكى. لا يمارس الكاتب هذا الفعل صدفةً شكلية ولا حيلة أسلوبية عابرة، بل يفتح بابًا على عمقٍ إنسانيٍّ متوارٍ خلف الحروف. فغياب الاسم ليس نقصًا في التعريف، بل امتلاء بالاحتمال. كأنّه أراد أن يحرّر بطله من ضيق الهوية، من قفص التسمية، لتغدو كائنًا مطلقًا يتسع لكل قارئ ويرتدي وجوه الجميع. إنّ المجهول هنا يصبح مرآةً للقارئ نفسه، يرى فيها ما يشاء ويخفي منها ما يشاء، وكأن الكاتب يهمس له: "ليس المهم من هو، بل من تكون أنت حين تراه."

هكذا يتحوّل الصمت عن الاسم إلى فعل بلاغيّ عميق، يُضفي على النصّ هالة من الغموض المضيء، ويمنح الشخصية بعدًا رمزيًا يتجاوز حدودها الفردية. فحين يغيب الاسم، يحضر الوجود في أصفى صورة، ويتحوّل الأدب من سرد حكاية إلى كشف جوهر.

تلامس الرواية المعاناة النفسية الداخليه للبطلة وفي إغفال الكاتبة لاسم البطلة، تركت القارئ يتلمّس ملامح البطلة في كل صوتٍ خافتٍ بين السطور، حتى صار الاسم غائبًا جسدًا، حاضرًا معنى، كأنّ الكاتبة تقول: لستُ أروي حكاية شخصٍ واحد، بل حكايةَ كلّ من مرَّ على حدود الصمت. الصمت في حياة البطلة لم يكن مجرّد غيابٍ للكلام، بل حضورًا خانقًا للفراغ "معركة الصمت"

"هو الصمت مره أخرى. لا مفر"

كان ظلًّا ثقيلاً يتسلّل إلى كل زاوية في بيتها، يكسو الأيام بطبقةٍ من البلادة الموجعة، حتى غدت الكلمات في عالمها ترفًا مفقودًا. وحين ظنّت أن الزواج سيكون نجاتها من صمت الأسرة، وجدت نفسها أسيرة صمتٍ آخر، أكثر قسوة، صمتٍ يتخذ شكل اللامبالاة، والاعتياد، والقيود غير المنطوقة. فصار الزوج في نظرها السجنَ الذي يشبه بيتها الأول، لكنه أضيق، لأن جدرانه من صمتٍ عاطفيّ لا يُرى.

لقد حوصرت البطلة بين صمتين: صمت الخارج وصمت الداخل، حتى باتت لغتها الوحيدة هي رغبتها في التحرر. وهنا ينجح الكاتب في تحويل الصمت من حالةٍ صوتية إلى قدرٍ وجودي، يجعل القارئ يلمس كيف يمكن للكتمان أن يكون أداة قهرٍ أخطر من الكلام الجارح، وكيف يمكن للسكوت أن يلتهم ما تبقّى من الروح بهدوءٍ باردٍ لا يُسمع.

تناولت الرواية عدة قضايا على رأسها أتت التفرقه بين القبائل، واستحضرت التوتّر القائم بين "البنزارتية الأحرار" الذين يعتبرون غيرهم من طينة أخرى، مواطنين درجة تانية ...هذا هو "الأبارتايد" " البنزرتى" و" الساحلى" " والتونسى" و" الصفاقسى". وما تفرضه الأعراف والقيود على الزواج من غيرهم.

كما تعرضت "جنان" إلى خط درامى مؤثر وحساس وهى علاقه الإبن أو الإبنه بالأبوين والتى تمثل الماضى عند الفرد، والتى كلما استوت استوى حاضرالمرء ومستقبله، وبالمثل كلما تعقدت وخرجت عن فطرتها وغرس الآباء أو أسقطوا عقدهم النفسية وجراح ماضيهم على أبنائهم كلما سارت الأمور أكثر تعقيدا. فالأبناء، غالبا ما يُكونون آراء عن الأب أو الأم أو كليهما معا، يبنون تصورات، ويشكلون رؤى ويصدرون أحكاما لكن بعد مرور العمر واكتمال النضج والقطف من ثمار التجارب الحياتية - الحلو منها والمر - ، قد يُعيدون تقييم الأمور وربما تتحول دفة أحكامهم وتتغير رؤاهم بعد أن كانوا يتعاطفون مع طرف ويقسون على الآخر. عبرت الراوية عن كونها حبيسه فكرة واحدة طوال عمرها، فتشبه نفسها بأمثولة الكهف لأفلاطون : أناس محبوسون فى كهف تحت الأرض منذ نعومة أظافرهم، اعناقهم وأطرافهم مغلولة، فهم غير قادرين على الحراك، وبالتالى لا يعرفون شيئا عن العالم الخارجى إلا تلك الظلال المنعكسة على الجدار من خلال انعكاس الصور الحقيقية عن طريق النارالمشتعلة وراءهم. كانوا دائما يعتقدون أن ما تعودوا رؤيته من ظلال هذا هو العالم الحقيقى. فماذا لو خرج أحدهم إلى النور؟ هل يستطيع تحمل الألم الذى سيسببه تحركه بعد قعود سنوات؟ هل يستطيع فتح عينيه وتحمل أشعة الشمس؟ هل يستطيع تحمل الحقيقة؟ وهذه هى الحقيقة الثقيلة التى على البطلة حملها و تحملها-تحطم صورة الأب البطل."لأنك طلبت معرفة الحقيقة، ومن يطلب هذا عليه تحمل تبعات قراره. لا يمكنه أن يطلب حقيقة كما يريدها هو، نسخة مطهرة من الماضى”.

الرواية ترصد معاناة الضمير المُعذب او الشعور بالذنب عندما يجثم على صدر صاحبه. فالراوية تعانى صراعا طويلا مع ضميرها، يؤرقها ليل نهار، وكان صامتا فأراداته جهارا، أرادات أن تعترف بخطيئتها كما يعترف المسيحيون للقس فى الكنيسه، تريد التطهر ال CATHARISوإلقاء سرها من على كاهلها.

الذنب في الإنسان ليس جرحًا يُرى، بل هو نار صامتة تأكل أعماقه ببطء. ما من قلب عرف الخطأ إلا واشتاق إلى الغسل منه، كأن النفس حين تخطئ تفقد نقاءها الأول، وتظل تبحث عنه في كل توبة ودمعة وصلاة. الذنب هو المرآة التي تُري الإنسان هشاشته، والتطهر هو محاولة يائسة نبيلة لاستعادة ملامحه الأولى قبل أن يخدشها الظلام. وبين الجرح والغفران، يمضي العمر في صراعٍ صامت بين من نحن، ومن كنا نحلم أن نكون.

تتجلى في الرواية نزعة ميتاسردية واضحة، حيث لا يقتصر النص على تقديم حكاية شخصية أو سيرة ذاتية مُتخيَّلة، بل ينفتح أيضًا على تأملات سياسية وتاريخية. فالرواية تحضر باعتبارها اعترافًا وتطهيرًا (Catharsis)، لكن هذا الاعتراف لا يمرّ في صمت، بل يرافقه وعي عميق بعملية السرد، التى تتجلى فيها معانى مثل الحرية، الوضوح مع الذات قبل الوضوح مع الآخر. وبذلك تصبح الرواية نصًا مزدوج الغرض، من جهة نصٌّ حكائي يوثّق تجربة شخصية واجتماعية تمتد حتى لحظة الثورة التونسية، ومن جهة أخرى خطاب ميتاسردي يضع القارئ أمام وعي الكاتبة بذاتها وهي تكتب، بما يجعل “كتارسيس” أقرب إلى نصٍّ يروي كيف يحاسب الإنسان نفسه، وينميها ويخرجها من طور الجهل لنور المعرفة، كيف يعبر من نفق القلق ليصل إلى مرفأ الحقيقة.

يظهر هذا جليا فى اللحظة التى تدرك فيها الكاتبة أنها عاشت فى وهم هذه الجملة "والدى المظلوم وأمى المتسلطة التى أهملته ولم تدرك قيمته الحقيقية؟" ثم تمر السنوات لتصل إلى لحظة التنوير أو الكشف Epiphany والتى تعرف فى الأدب بكونها الكشف المفاجىء لحقيقة ما، فتمثل نقطة تحول فى حياه البطل يتغير بعدها سلبا أو إيجابا وبطلة "كتارسيس" تحولت إيجابا بمحاولة إصلاح علاقتها بأمها وتحملها لمسئولية المعرفة "لقد تمردت على "نعمة الجهل" وعلى تحمل "نار المعرفة". سأتعود على النور كما تعودت على الظلام وسأتعود على الحقيقة كما تعودت على ظلالها لن أعود الى الكهف ثانية ولن أفقأ عينى . لن أكون "مشلينا" ولن أكون "أوديب" سأكون أنا.

وفى لحظة عتاب ثائر من الأم تفرغ غصتها وغضبها وحزنها المكتوم سنوات من ابنتها "لم تفكرى يوما فى مشاعرى وفى ما أحس. هل تعلمين أنك لم تعانقينى يوما فى حياتك؟ هل تعلمين أنك لم تضمينى يوما إلى صدرك؟ هل سألت نفسك يوما إن كنت فى حاجة إليك؟ ...هل أرقتك وحدتى يوما؟ عشت دائما لنفسك. لم أحس أبدا أنك تفخرين بى.

ثم فى مونولج من البطلة تتساءل: “ كيف لم أنتبه من قبل أنى لم أكن أخبر أمى بأى شىء يخصنى؟! كيف لم أحس من قبل بعمق الهوة التى كانت بيننا؟!

ولم تكن تلك فقط هى اللحظة الفارقة فى حياة البطلة بل مرت بلحظات فارقة أخرىوعانت كثيرا بالشعور بالازدواجية والتيه بين التيارات "اكتشفت انى كنت أقف فى الحقيقة على أرض متحركة فأبى نزع قناعه.. وحركه الاتجاه الإسلامى لبست قناعا... وخالى أصبح متأرجحا بين نضال الماضى وسلطه الحاضر، القوميه العربيه انتحرت خجلا عندما تأرجح أحد رموزها بين رمز للخيانه ورمز للبطولة، واليسار الحداثى تشتت وانقسم حتى اهترأ منذ أن وضع السلطه نصب عينيه”.

ثم تقرر فى لحظة إستنارة أن تتحرر من كل هؤلاء فتتباين ردود الأفعال ويبقى إبناها “الولدين” اللذان يرمزان إلى الأمل والمستقبل والنقاء والبدايات الجديدة. ”حاولت أن أمد يدى لأبى ولكنه اختفى، حاولت اتشال كريم ولكنه ابتعد عنَى، الوقت يمر والسفينة تطلق صافرتها الأخيرة قبل مغادره الميناء وجدتنى اقفز على متنها وألقى بنفسى بين أحضان أحمد وياسين. خرجت أمى عن جمودها وعانقتنَى، أما خالد فلم يتحرك من مكانه. من منا يا ترى عليه أن يتقدم نحو الآخر ؟! من سيبادر الخطوه الأولى!؟”

ترك النهاية مفتوحة دون توضيح موقف الزوج من حقيقة زوجته يفسح المجال لتأويل القارئ وتوقعاته، أو ربما حيرة الكاتبة، فالموقف مأزوم، ولن يستطيع زوج أن يغفر مثل هذا الأمر بسهولة لزوجته "قد يصفح خالد وقد لا يصفح، لا يهم، المهم أنى وجدت طريقى، وتجرأت أخيرا على الخروج من الكهف وتحمل النظرإلى أشعة الشمس التى ستؤلمنى فى البداية ولكنى سأرى الحقيقة بوضوح وليس من خلال الظلال المنعكسة على الجدران".

فآثرت الكاتبة ترك باب النهاية مفتوحا ليتنبأ كل قاريء بنهايته على حسب رؤيته، فاختيار الكاتبة للنهاية المفتوحة لتبقى لحظة المواجهة معلّقة بين الخوف والتطهّر. فهذه النهاية المعلّقة تعمّق التوتر الدرامي، وتمنح القارئ حرية التأويل: هل سيغفر الزوج؟ أم سينهار كل شيء؟ بذلك، يفتح الكاتب باب التساؤل حول معنى الصدق، والغفران، وحدود التطهّر الإنساني.

-----------------------------

بقلم: د. دينا عبدالرحمن

د. دينا عبدالرحمن

د. دينا عبدالرحمن