- لم يدرك الحكيم قيمته كروائي إلا في فترة متأخرة جدًا من حياته.

- كان الحكيم بارعًا في مغازلة السلطة، يغيّر مواقفه مع كل حقبة سياسية جديدة.

- يوميات نائب في الأرياف هي أكثر أعمال الحكيم ترجمة وانتشارًا عالميًا

- الهالة الإعلامية الضخمة في مصر صنعت صورة أن الحكيم الأحق بجائزة نوبل

- ترجمات الحكيم غالبًا قدمت نصوصه كوثائق إدانة للمجتمع لا كنصوص أدبية خالصة.

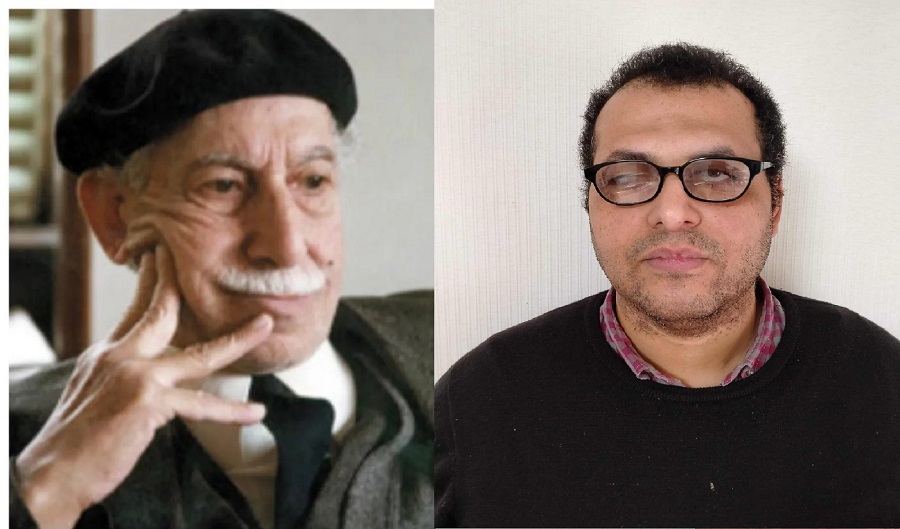

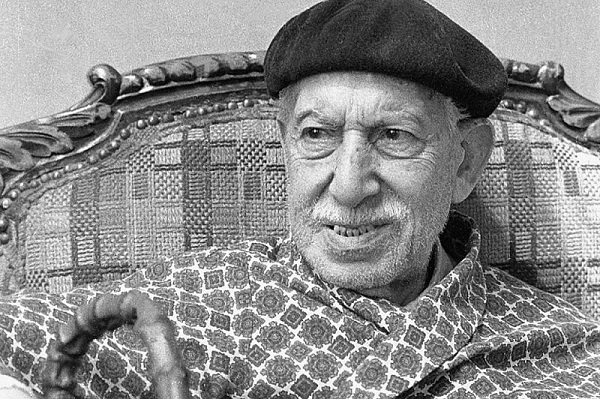

يظل اسم توفيق الحكيم حاضرًا في الذاكرة الثقافية العربية بوصفه أحد أبرز أعمدة الأدب والفكر في القرن العشرين، ليس فقط بما تركه من أعمال روائية ومسرحية أثرت وجدان القراء، وإنما أيضًا بقدرته على إثارة الجدل في حياته وبعد رحيله. علاقته المتقلبة بالسلطة، مواقفه المتباينة من الحقبة الملكية إلى عبد الناصر ثم السادات فمبارك، وترجماته إلى لغات العالم، وصولًا إلى سؤال نوبل الذي لاحقه طويلًا، كلها محطات تضع الحكيم في قلب النقاش حول الأدب والسياسة والتاريخ.

في هذا الحوار، يفتح لنا الدكتور عبدالرحمن الشرقاوي أستاذ الأدب المقارن بجامعة أوسكا في اليابان، وجامعة القاهرة، صفحات متعددة من سيرة الحكيم الأدبية والسياسية، محللًا علاقته بالسلطة، وأسباب عدم حصوله على نوبل، وموقعه بين كبار الأدباء مثل طه حسين ونجيب محفوظ، كما يتوقف عند أعماله التي صنعت شهرته وجعلت منه أيقونة ثقافية في مصر والعالم.

* العلاقة بين توفيق الحكيم والسلطات في مصر مرت بتغيرات مختلفة من العصر الملكي وصولًا إلى مبارك فكيف ترى هذا الأمر؟

- كان الحكيم بارعًا في مغازلة السلطة، فقد أرسل برقيات لعبدالناصر، وكان يتابع خطاباته وهو على سرير المستشفى. وعندما توفي عبدالناصر عام 1970 كتب مقالًا بعنوان تمثال لعبدالناصر دعا فيه لإقامة تمثال له في ميدان التحرير، وأعلن أنه سيتبرع بخمسين جنيهًا لهذا التمثال، علمًا بأنه حين تبرع لأبناء الشهداء لم يتجاوز تبرعه سبعة جنيهات ونشر ذلك في الأهرام.

* ما الذي تغير في موقف الحكيم خلال عهد الرئيس السادات؟

- للتخلص من إرث ناصر في فترة السادات نشر كتاب عودة الوعي، ولم يكن هذا الكتاب استثناء في مغازلته للسلطة، فقد رأى في السادات صورة "الرئيس المؤمن". وبعد اغتياله كتب الحكيم سلسلة مقالات بعنوان حوار مع الله، وكانت ضد التيار الإسلامي تمامًا، مما أدخله في مواجهة مباشرة مع الشيخ محمد متولي الشعراوي وكثير من الإسلاميين. هذه المقالات أدت إلى عزله نوعًا ما في فترة مبارك، ولم يلتفت كثيرون إلى أن الحكيم كان يغير وجهته السياسية مع كل حقبة جديدة.

* هل يتضح هذا التغير في أعماله الأدبية القديمة أيضًا؟

- نعم، فلو عدنا إلى روايته يوميات نائب في الأرياف الصادرة عام 1937 نجد أنها تضمنت انتقادًا مباشرًا لمرحلة ما قبل دستور 1936 وحكومة صدقي باشا، حيث صور مشهد تزوير الانتخابات، وهو دليل على تبدله مع كل مرحلة سياسية لاحقة، من الملكية إلى عبدالناصر ثم السادات وصولًا إلى مبارك.

* وكيف كانت علاقته بالسلطة في عهد الرئيس مبارك؟

- ظل على نفس النهج؛ حتى أنه خرج من المستشفى وهو مريض بعد أن حصل على إذن من الإدارة خصيصًا للقاء مبارك مع كتاب الأهرام، ثم عاد إلى المستشفى بعد اللقاء مباشرة. وفي مقابل ذلك حاولت سلطة مبارك أن تدعمه في الحصول على جائزة نوبل

* ما موقف الحكيم من الحصول على نوبل من واقع وثائق نوبل المفرج عنها حتى الآن؟

- بالعودة إلى الوثائق التي أفرجت عنها لجنة نوبل حتى عام 1972، يتضح أن طه حسين كان المرشح الأبرز حيث رُشح نحو 15 مرة من جهات مختلفة داخل مصر وخارجها، بينما كان توفيق الحكيم في المرتبة الثانية، إذ لم يرشح سوى مرة واحدة فقط عام 1969 على يد الدكتور شوقي ضيف.

* وهذا يعني أن فرص حصوله على نوبل كانت صعبة؟

- عندما تنظر إلى قائمة المرشحين في عام 1969 تدرك صعوبة أن يحصل عليها، خاصة أن الحكيم بعد هذا التاريخ لم يقدم منجزًا أدبيًا كبيرًا يمكن أن يعزز فرصه في الترشيح مرة أخرى.

* ما آلية عمل لجنة نوبل في تقييم الأديب المرشح؟

- الترشيح يذهب أولًا إلى لجنة خماسية من الأكاديمية السويدية، لكن قبل ذلك يُعرض على خبير متخصص يكتب تقريرًا عن أعمال المرشح، يقيّم فيه القيمة الجمالية والتأثير الأدبي وعلاقته بمحيطه ومعاصريه. هذا التقرير يحفظ ويعاد النظر فيه إذا رُشح الأديب مرة أخرى، وفي حال لم يقدم جديدًا يكتفى بالتقرير القديم.

فجائزة نوبل لديها قائمة انتظار وكان من الممكن يكون توفيق الحكيم كذلك مثلما قيل عن طه حسين الذي فرزت أعماله مع البداية وحين يعاد ترشحيه كانت ترى اللجنة أنه لم يقدم جديداً يذكر ولم ينشر في هذه السنة سوى عمل واحد ولم يحقق انتشاراً كبيراً وكان هو دعاء الكرون

* هل تمثل اللغة العربية عائقًا في الحصول على نوبل؟

- نعم، من أهم العقبات أن لجنة نوبل لا تنظر إلى الأعمال بالعربية مباشرة، بل تعتمد على الترجمات المتاحة بالإنجليزية والفرنسية والألمانية والسويدية. وعندما صدرت رواية دعاء الكروان مثلًا، لم تكن قد تُرجمت إلى هذه اللغات التي تعتمد عليها اللجنة، وبالتالي لم تصل قيمتها الأدبية إلى أعضاء اللجنة كما ينبغي.

* تُرجمت أعمال الحكيم بكثرة إلى اللغات الأجنبية، هل هذا دقيق؟

- في الحقيقة، الإحصائيات تكشف غير ذلك. أعمال الحكيم تُرجمت إلى عدد محدود من اللغات، مثل الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية، لكن غالبًا لم يترجم العمل الواحد إلا إلى لغة أو لغتين فقط، ونادرًا ما أعيد نشره في نفس اللغة المترجم إليها.

* ما أبرز الأمثلة على ذلك؟

- رواية شهزاد تُرجمت إلى لغتين فقط، وعودة الروح إلى ثلاث لغات (الروسية والفرنسية والإنجليزية عام 1984) عندما قرر الأمريكان الحصول على حقوق الملكية لنشر توفيق الحكيم على أمل أنه لو حصل على جائزة نوبل تكون لهم حقوق نشره.

أما مسرحية أهل الكهف فقد ترجمت ثلاث مرات فقط، ومعظم مسرحياته لم تترجم إلا مرة أو مرتين، وكان الاهتمام بترجمة كتبه الإسلامية أكبر نسبيًا، مثل كتاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي ترجم عام 1964 بجهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ولم يكن هناك اهتمام كبير بترجمة أعماله المسرحية فهي لم تترجم إلى مرة أو اثنين .

* هل هناك عمل حظي بترجمات أوسع من غيره؟

- أكثر عمل أدبي ترجم له فهو يوميات نائب في الأرياف ففي حياة الحكيم وبإذنه ترجمت إلى 8 لغات، وترجم إلى اليابانية مرة تاسعة دون أن يعرف الحكيم شيئاً ترجمت إلى الفرنسية 1939 طبعة أولى، 1942 ط ثانية، 1974 ط3، 1978 ط4، خمس طبعات

ويذكر الحكيم أنها ترجمت بدار بلون بباريس وهذا غير صحيح فهو ترجم بالأساس سنة 1939م ترجمة مشتركة لمصري وفرنسي وقدم له حافظ عفيفي رئيس الديوان الملكي وقتها ووزير الخارجية المصرية، وسفير مصر في إنجلترا والذي سجن بعد يوليو. والترجمة خرجت من المعهد الفرنسي للآثار الموجود في مصر.

وترجمت ونشرت بالعبرية عام 1945م، ويذكر أنها ترجمة إلى الإنجليزية بدار هارفرد بلندن عام 1947م ولم يذكر اسم مترجمها آبا إبان إلا في الطبعة الأخيرة من هذه الرواية.

وترجمت إلى الإسبانية في مدريد عام 1948 ترجمة جرسيا جوميز المستشرق الإسباني الكبير، ونشرت بالسويدية 1955م، والألمانية 1961، وبالرومانية 1962م، وبالروسية 1961م. اليابانية في السبعينياتوترجمت معها عصفور من الشرق وقد كانت طبعة غير تجارية ولأغراض بحثية. وهناك طبعة إيطالية في القرن 21 وفيه طبعة برتغالي.

* هل تكررت هذه الوفرة مع بقية أعمال الحكيم؟

- لا، معظم أعماله الأخرى نادرًا ما تكررت ترجماتها. مثلًا أهل الكهف ترجمت ثلاث مرات فقط، على عكس يوميات نائب في الأرياف التي ترجمت وأعيد طباعتها أكثر من مرة، مما يجعلها عمله الأكثر حضورًا عالميًا.

* توفيق الحكيم رُشح لجائزة نوبل عام 1969، لماذا لم يحصل عليها رغم أن معظم أعماله كانت مترجمة؟

- ببساطة، نوبل لا تُمنح غالبًا من أول ترشيح. يلزم أن يكون هناك إنتاج مستمر ومتجدد، وهذا لم يكن متحققًا عند الحكيم في تلك الفترة. على العكس، نجيب محفوظ كان ما يزال ينشر أعماله بانتظام، بل عندما حصل على الجائزة كانت روايته قشتمر تُنشر مسلسلة في الصحف.

* هل ظهر اسم نجيب محفوظ في ترشيحات نوبل قبل 1972؟

- لا، حتى عام 1972 لم يكن اسم نجيب محفوظ قد ظهر بعد في قوائم الترشيح. بينما كان توفيق الحكيم مدعومًا بسلطة سياسية وبمؤسسة صحفية قوية من أصدقائه وزملائه في فرنسا، ثم بالمناصب القيادية التي تولّاها في مصر بعد ذلك. في المقابل، محفوظ كان موظفًا عاديًا ولم يكن لديه "جيش من المدافعين عنه".

* هل لو كان توفيق الحكيم حيًّا وقت منح نوبل لنجيب محفوظ كان من الممكن أن يحصل عليها؟

- رأيي الصريح أنه حتى لو كان حيًّا لم يكن سيحصل عليها. ولسنا بحاجة إلى الانتظار حتى 2038 حين تُكشف آخر الوثائق، بل يكفي خمس أو ست سنوات قادمة لتأكيد هذا الرأي.

* لماذا ترى أن فرص الحكيم في نوبل كانت محدودة؟

- لأن الأجانب كانوا يفضلون أعماله الروائية على المسرحية، بينما كان هو يصنف نفسه كاتبًا مسرحيًا. مسرحياته اعتمدت كثيرًا على التراث العالمي والأساطير الإغريقية، وهو بالنسبة لهم لم يبتكر جديدًا. الحكيم عاش في عالم ذهني غير واقعي، بينما نجيب محفوظ انغمس في واقعه.

* كيف انعكس ذلك في تجربة كل منهما؟

- كما يقول عبدالمحسن طه بدر في كتابه الروائي والأرض، انشغل الحكيم بالبحث عن مذهبه الفني بعيدًا عن الواقع، فأصبح التقاطه لواقعه فقيرًا جدًا. لو استمر وكيلًا للنيابة لوجد مادة أدبية غنية من الواقع، لكنه اختار العيش في عالم الأفكار والكتب. بينما نجيب محفوظ استلهم عالم الموظفين، والفتوات، والتجار، وأحياء القاهرة الشعبية. كان قارئًا نهمًا لكنه لم يستعرض ثقافته في نصوصه، بل قدّم أدبًا يعكس واقعه. أما الحكيم فجزء كبير من أدبه كان استعراضًا لثقافته، وهذا لم يساعده في نيل نوبل.

* هل كان المسرح بالنسبة للحكيم مشروع ريادة أكثر من كونه مشروع إبداع؟

-نعم. في البداية جرّب الشعر ثم الرواية، لكنه وجد أن جيله مملوء بالمنافسين مثل العقاد وطه حسين والمازني. المسرح كان بالنسبة له "الملعب الفارغ" الذي سيحقق له الريادة. بالفعل كانت له علاقة بالمسرح منذ المرحلة الثانوية، ثم طوّره في أوروبا على المقاس الغربي. لكنه بانخلاعه من جذوره الثقافية لم يصنع مسرحًا من ثقافته الخاصة، بل استورد موضوعات أوروبية وأعاد تقديمها.

* في رأيك، هل كان توفيق الحكيم مدركًا لقيمته كروائي؟

- أعتقد أنه لم يدرك ذلك إلا متأخرًا جدًا. كان عليه أن يغضب من نفسه لأنه أساء التقدير. لو عاد مبكرًا للرواية لكان صنع عالمًا قصصيًا فريدًا، فقد امتلك عدسة وبؤرة لالتقاط ساخر للأحداث، يحولها إلى كوميديا أو مأساة خرافية بذكاء وموهبة حقيقية.

* ما الذي يميز الحكيم عن غيره من الكتاب مثل نجيب محفوظ؟

- الحكيم تخلص من عقدة الرقابة الذاتية التي كانت عند محفوظ وغيره. لم يتردد في نشر فضائح تخصه، قصصًا وخطابات لعلاقاته النسائية، بل وحتى تفاصيل صادمة مثل ما ذكره في مصر بين عهدين عن مشاهدته أفلامًا إباحية في فرنسا بالخطأ مع زوجته. كان جريئًا في هذه الناحية.

* هل هذا التفرد السبب في أن أعماله الروائية التي حققت النجاح الأكبر سواء محليًا أو عالميًا؟

- نعم أعماله الروائية هي التي جذبت الترجمة، لا المسرحيات. عودة الروح أُعيد نشرها مرات، وعصفور من الشرق تحولت إلى فيلم. أما يوميات نائب في الأرياف فهي الأبرز: صدرت أول مرة عام 1937، ثم توالت طبعاتها في 1939 و1942 وغيرها، وآخر طبعة عام 2015. تحولت لفيلم بقرار من عبدالناصر، ثم لمسلسل عام 1981، وعولجت مسرحيًا أكثر من مرة. نالت اهتمامًا جماهيريًا وأكاديميًا ووزعت على طلاب المدارس.

* كيف وصلت نجومية الحكيم إلى الجمهور في الثمانينيات؟

- كانت له هالة ضخمة. يكفي أن الأهرام نشرت خبرًا بأن هاتف توفيق الحكيم معطل، وفي اليوم التالي أصدرت مصلحة التليفونات بيانًا تؤكد فيه أن العطل ليس عندها، بل لأن سماعة الهاتف لم تكن موضوعة! هذا يعكس مكانته الرمزية في مصر آنذاك.

* هل استمرت أعماله تُترجم بعد رحيله؟

- نعم، مثل يوميات نائب في الأرياف التي ترجمت إلى الإيطالية عام 2007، بعد 70 عامًا من صدورها، لتفتح لنفسها جمهورًا جديدًا. وصلت ترجماته إلى الكتلة الشرقية والغربية على حد سواء.

* لماذا كان هناك اعتقاد في مصر أن الحكيم الأحق بنوبل؟

- لأن الهالة الإعلامية حوله كانت كبيرة. لكن في الخارج لم تكن الصورة كذلك. طه حسين مثلًا تُرجم قبله وبشكل أفضل، وكتب بالفرنسية نفسها. نجيب محفوظ أيضًا تُرجمت أعماله تجاريًا عبر دور نشر خاصة في أوروبا. أما ترجمات الحكيم فكثير منها خرج من مؤسسات بحثية أو حكومية، وليست دور نشر تجارية، وهذا فارق مهم.

* هل هناك دوافع خفيفة لترجمة نائب في الأرياف إلى الإنجليزية والفرنسية أكثر مرة؟

- في الترجمات عادة ما يتم "استئناس النص" أي تقريب روحه إلى القارئ الجديد. لكن في حالة الحكيم، كثير من الترجمات لم تقدمه كأديب بل كوثيقة إدانة للمجتمع المصري. مثلًا، آبا إيبان في ترجمته الإنجليزية أراد أن يظهر تخلف المجتمع وفساده، والنسخة الفرنسية قدمت النص ليُقال إن الإنجليز سبب القذارة. في الحالتين لم يكن الهدف تقديم نص أدبي للقارئ الغربي، بل تقديم صورة سلبية عن مصر.

---------------------------------

حاوره: د. عبدالكريم الحجراوي

من المشهد الأسبوعية

العدد 342 من المشهد الأسبوعية ص 10