- كان حلمي منذ الطفولة أن أصير مثل طه حسين وهو المؤسس لـ "سؤال التنوير"

- الاستبداد عرقل مشروع التنوير والإبداع الأدبي والفني هو تنوير بالخيال

- الجوائز عندنا في مصر والعالم العربي تحركها المصالح الشخصية ويضمنها القرب من السلطة

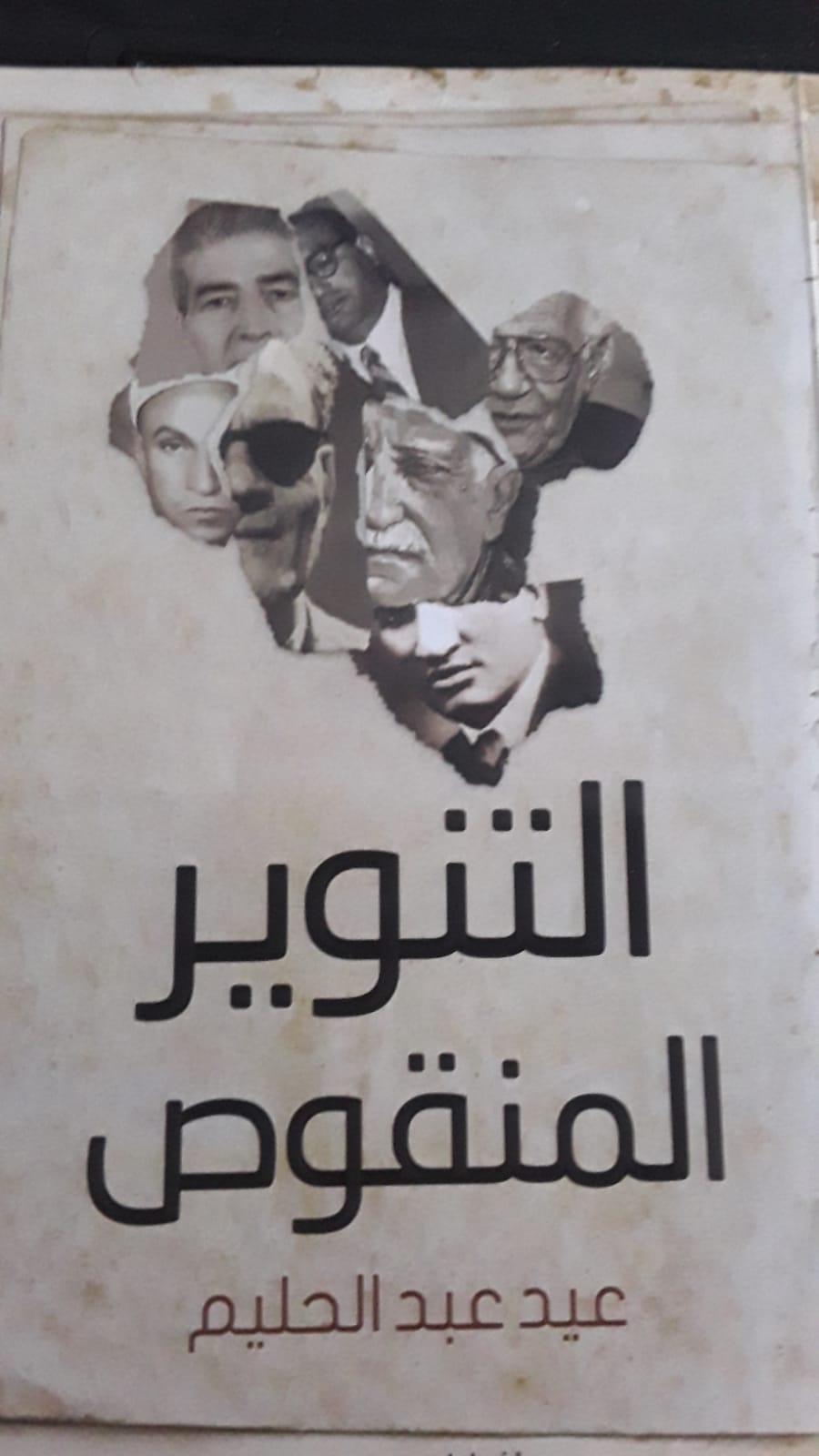

عيد عبد الحليم، هو شاعر وناقد وكاتب مسرحي، يتولى حاليا رئاسة تحرير مجلة "أدب ونقد" ورئاسة القسم الثقافي والفني في جريدة "الأهالي"، وهو كذلك المنسق العام لأنشطة "منتدى الشعر المصري" في المقر الرئيسي لحزب التجمع في وسط القاهرة. قدم للمكتبة العربية، أكثر من ثلاثين عنوانا، وحصل على الكثير، من الجوائز والتكريمات، منها جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الماضية لأفضل ديوان بالفصحى.

ومن أحدث كتبه "التنوير المنقوص"، وعن منطلقاته في هذا في الكتاب قال في حوار لـ "المشهد": مشروع التنوير العربي بدأ في نهايات القرن التاسع عشر من بؤرة الصراع، من حالة الوجع العميقة، وبجهود فردية، ومن هنا كان خطأ البدايات، فالتنوير هو مشروع متكامل، لا بد من وجود مؤسسات مركزية تقوم عليه حتى يؤتي ثماره، فالثورة الفرنسية – على سبيل المثال - حققت مشروعها التنويري في نهايات القرن الـ 18 بعد استقرار الدولة، وكان من الممكن للمشروع التنويري المصري والعربي أن يؤتي ثماره بعد ثورة 23 يوليو 1952، لكن لم يحدث ذلك نظرا لعدم وجود تعددية سياسية في المجتمع، ومن ثم تم اعتقال رجال الفكر والأدب في فترات كثيرة من أهمها تجريدة 1959، والتي كان من ضمن المعتقلين فيها ألفريد فرج ومحمود أمين العالم وفؤاد حداد وفتحي عبدالفتاح وحسن فؤاد ونبيل زكي وغيرهم، وتوالت بعدها الاعتقالات في عصور مختلفة خاصة في عهد الرئيس أنور السادات، وكان آخرها في عهده تجريدة سبتمبر 1981، والتي اعتقل فيها مئات من الكتاب والصحفيين والمفكرين. وجاءت أزمة ثورة يوليو مع المفكرين من سطوة هيمنة التنظيم السياسي الواحد "الاتحاد القومي- هيئة التحرير- الاتحاد الاشتراكي"، ومحاولة إشاعة ما سميَّ بثقافة الإجماع وتحريم الاختلاف والنقد السياسي، ولعل أحد أسباب هزيمة يونيو 1967 – بعد ذلك - يكمن في سطوة الرأي والتوجه السياسي الواحد عبر الديموقراطية المقنَّعة ذات السلطة التي تنفي الأفكار المخالفة لها.

الثمار المرجوة

* إذن أنت ترى أن التنوير يحتاج إلى مناخ سياسي واجتماعي كي يحقق ثماره المرجوة؟

- بالفعل، لأن حصاد الكبت والمنع والمزايدات أنتج صورة عكسية وعنفا كبيرا، وهذا ما رأيناه على سبيل المثال في فترة السبعينيات، فقد شهدت حقبة السبعينيات عودة الحركة الإسلامية بعد طول اختفاء عقب محاكمة جماعة الإخوان سنة 1965، وكان أول ظهور للإسلاميين في حقبة السبعينيات هو تمرد الكلية الفنية العسكرية ومحاولته الانقلاب علي الوضع القائم، لكن سرعان ما تمت السيطرة عليه، وتلا ذلك اختطاف الشيخ الذهبي وقتله. وكان الإسلاميون قد نشطوا بعد سيطرتهم علي اللجان الدينية في مختلف الجامعات بتشجيع من محمد عثمان إسماعيل والدكتور محمود جامع اللذين كانا علي صلة وثيقة مع الرئيس أنور السادات، وشجعا الطلاب الإسلاميين علي السيطرة علي هذه اللجان التي ما لبثت إن تحولت إلي الجماعات الإسلامية التي سيطرت علي النشاط الطلابي وتصدى أعضاؤها للطلاب اليساريين والناصريين وواجهوا نشاطهم في مجلات الحائط والمؤتمرات بالقوة، وشهدت مصر سرقة محلات الذهب لتمويل نشاطهم والخروج بنشاطهم من الجامعات إلي المجتمع، حيث امتد نشاطهم إلي النقابات المهنية ومجالات أخرى ساعدتهم علي إحكام قبضتهم على كثير من مجالات النشاط، ووصل بهم الأمر إلي اغتيال السادات يوم 6 أكتوبر 1981 وارتكاب مذبحة في مديرية أمن أسيوط ، ومن ثم دخل المجتمع في أزمة كبيرة نتيجة لذلك.

المخطط الأمريكي

*وكيف دارت العجلة بعد ذلك؟

- دارت العجلة ليس بفضل رؤية السادات، وإنما تنفيذًا للمخطط الأمريكي، وبذلك أعطى السادات للجماعات الوهابية مشروعية سياسية تغطت بها، فتحولت منابر المساجد والزوايا في أرجاء مصر إلى أماكن يتبارى الشيوخ الوهابيون فيها على الدعوة إلى الانضمام لـ "الجهاد الأفغاني"، وتحولت ساحات الجامعات وقاعات المحاضرات إلى نفس الغرض، إضافة إلى ممارسات أخرى جعلت من قضية أفغانستان حديث كل بيت في مصر، وبالطبع تراجعت القضية الفلسطينية، وأصبح الحديث عن العاصمة الأفغانية [كابل] أهم بمراحل من الحديث عن [القدس] و[المسجد الأقصى]، وازدحمت الجامعات بمعارض الصور والكتب التي ملأت العقول بالخرافات.

*أكدت في كتابك على أن التنوير ليس بالفكر فقط، بل بالأعمال الإبداعية، لماذا تعددت مسارات التنوير في رؤيتك؟

- هذا المد التكفيري في الجامعة تزايد مع بداية التسعينيات فوجدنا قضايا حسبة ترفع ضد بعض أساتذة الجامعات مثلما حدث مع نصر حامد أبوزيد، وما تلاه من حكم بالتفريق بينه وبين زوجته ابتهال يونس. كذلك فتوى الشيخ عمر عبد الرحمن فى نهاية الثمانينيات بإهدار دم نجيـب محفوظ مقارنة بإهدار الخميني لدم سلمان رشدي صاحب كتاب "آيات شيطانية". وفتوى تكفير نجيب محفوظ أصعب وأمر من فتوى الخميني، لأن الأخيرة تحرض على مصادرة عمل أدبي، فيما الأولى تفتي بمصادرة حياة إنسان، وما كان من بعض دعاة التكفير إلا أن قاموا بتحريض شاب لم يقرأ شيئا لنجيب محفوظ فطعنه في رقبته، ولكنه نجا بأعجوبة، وإن أفقدته القدرة على أن يكتب بيده. ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل تم تكفير محفوظ داخل بعض الجامعات من قبل بعض الأساتذة الذين تأثروا بالفكر الوهابي. وهنا حدث الشرخ الأكبر في جدار التنوير العربي بشكل عام، والذي ما زلنا نعاني من تداعياته على العقل العربي حتى اللحظة الراهنة.

مسارات التنوير

*لماذا تعددت مسارات التنوير في رؤيتك؟

- يأتي هذا الكتاب ليلقي الضوء على بعض الشخصيات الحاضرة بقوة في مشروع التنوير العربي على مدار أكثر من مائة عام، وكل منها حاول تقديم رؤى للنهوض بالفكر والإبداع العربي، فالتنوير – من وجهة نظري - ليس فقط الأعمال الفكرية بل كذلك الرؤى الإبداعية فهناك تنوير بالشعر وتنوير بالرواية وتنوير بالفن التشكيلي وتنوير بالمسرح. والكتاب يسلط الضوء على نماذج قدمت إضافة حقيقية، مثل طه حسين، وهو صاحب مشروع جدلي وصل لذروته في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر" الصادر عام 1939، ويعد – من وجهة نظري- حجر الأساس في مشروعه التنويري، نظرا لما فيه من رؤى إصلاحية، بخلاف كتابه "في الشعر الجاهلي" والذي أثار ضجة كبرى عند صدوره عام 1926، ووصل إلى قاعات المحاكم، في معركة عاصفة انتهت بحكم مستنير من قاض مستنير هو محمد نور. وكانت أفكار طه حسين حول "ضرورة الانتماء لثقافة البحر المتوسط" مدعاة للنقاش والجدل، وأثارت الكثير من التساؤلات حول أفكاره المنحازة للغرب، نظرا لتأثره بالثقافة الفرنسية، واعتماده على منهج "الشك الديكارتي" في التفكير.

ومحاولة إعلائه لكل ما هو غربي في الرؤى للبدء في مراحل التجديد المعرفي، فقد أرجع تأسيس علم الاجتماع إلى أستاذه "دوركايم" الذي أشرف على رسالته في السوربون، نافيا أسبقية ابن خلدون في تأسيس هذا العلم، على الرغم من اعتراف معظم أكاديميات العالم بذلك.

ولكن يبقى لطه حسين أنه كان المؤسس لما يمكن أن نسميه "سؤال التنوير"، وربطه بالسياق الاجتماعي، فهو - من وجهة نظري - مفكر اجتماعي في المقام الأول. فبرغم كتاباته المتنوعة في الأدب والنقد الأدبي، إلا أن كتاباته في الإصلاح الاجتماعي والدعوة لنهضة المجتمع بداية من تطوير التعليم، كانت الجانب الأهم في تجربته.

أما العقاد فقد كان صاحب مدرسة في الكتابة التراثية، وربما اشتباكه مع الواقع جاء من خلال قضايا أدبية مثل معركة "الديوان" مع شعر أحمد شوقي، والتي قادها العقاد مع المازني وعبدالرحمن شكري، ومعاركه المضادة بعد ذلك مع الشعر الحر، ومعركته مع عبدالعظيم أنيس ومحمود أمين العالم بعد إصدار كتابهما المشترك "في الثقافة المصرية" والذي صدر في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي. وجاءت تجربة "العقاد" التنويرية منقوصة، لافتقادها للجدل الحي، واعتمادها على إثارة الخصومات الأدبية والثقافية، ومحاولة تغليب الرؤية الذاتية غير الموضوعية.

رؤية معاصرة

*وماذا عن الأجيال التالية؟

- حاولت الأجيال التالية مثل محمود أمين العالم ورفعت السعيد وجابر عصفور ونصر حامد أبوزيد وعلي مبروك وفرج فودة وغالي شكري وغيرهم تقديم رؤية معاصرة تربط بين الاشتباك مع التراث بالنقد والتحليل والاشتباك مع الواقع، في محاولة لكشف الأساطير المهيمنة على الذهنية العربية.

ومن وجهة نظري أن الجانب الإبداعي هو نوع من التنوير بالخيال، ولذا ضم هذا الكتاب قراءة لبعض أعمال بهاء طاهر وصلاح عبدالصبور، كنموذجين للتنوير بالرواية والشعر، كما أن موسيقى سيد درويش هي أيضا نوع مهم من التنوير بالفن.

مشروع التنوير هو رؤية متكاملة للواقع، واستشراف للمستقبل عبر أشكال متنوعة ورؤى متعددة، وأعتقد أن مشروع التنوير العربي كان يفتقد للشكل المؤسسي، فكل التجارب التي وجدت كانت فردية النزعة وتحمل أصحابها عبئا كبيرا من أجل توصيل الرسالة الفكرية، وربما هذا ما جعل هذا المشروع يمشي في طريقه بساق واحدة.

التنوع في الكتابة

* تتعدد مسارات الكتابة لديك، فأنت أكثر أبناء جيلك تنوعا في الكتابة في مجالات الشعر والمسرح والنقد المسرحي والنقد الأدبي والثقافي والفكر، ولديك مشاريع ثقافية متنوعة، كيف ترى تعدد هذه المسارات؟

- أنا ابن لحظة تاريخية صعبة، فلا بد أن نكون كمثقفين على قدرها، أنا مؤمن بفكرة التنوع والإنجاز، حياتي هي الكتابة، ومساري منذ البداية أن أضيف للفكر والإبداع المصري والعربي، كان حلمي منذ الطفولة أن أصير مثل طه حسين، وأعتقد أنني أسير في نفس الاتجاه، مع اختلاف معطيات اللحظة، الآن المفكر والمبدع لا يجد الوقت الكافي لإنجاز مشروعه المتكامل بسبب انشغالات لقمة العيش، وصعوبة الحياة، مع العلم أن جيل التسعينيات فيه نماذج إبداعية فريدة،، قد تفوق الأجيال السابقة، سعيد بكوني أحاول أن أضيف للعقل والمخيلة العربية قدر جهدي ووقتي، وسعيد بأني مع عدد من أبناء جيلي في مصر والوطن العربي نحاول صناعة نخبة ثقافية جديدة تليق بهذه اللحظة التي نعيش فيها، بعيدا عن الرؤى التي شاخت والتي تحاول بعض المؤسسات الثقافية الرسمية تصديرها لنا.

جوائز الدولة

*رغم اسهاماتك الواضحة في الثقافة المصرية، وفي صناعة الحراك الثقافي المصري والعربي من خلال مبادرات ثقافية تشرف عليها وتشارك في صنعها، أين أنت من جوائز الدولة؟

- قديما قالوا: من يزرع الخير لا ينتظر المقابل، وأنا زارع خير في الثقافة المصرية منذ ثلاثين عاما، قدمت عشرات بل مئات المبدعين، ومعظم المبدعين الذين تراهم الآن على الساحة من جيل الألفية الجديدة، كنت أنا أول من قدمهم في مجلة "أدب ونقد". الجوائز ليست معيارا للنجاح، ولو كانت معيارا فأنا بمؤلفاتي وإنجازي الإبداعي وبعض أبناء جيلي من المبدعين نستحق جائزة نوبل مثلا، وعندنا في الوطن العربي عشرات المبدعين يستحقونها من أبناء جيلي والأجيال السابقة، ولكن دائما الجوائز في بلادنا وفي الوطن العربي بشكل عام لا تحكمها فكرة القيمة، بل تحكمها فكرة المصالح الشخصية وقرب الأديب والمثقف من السلطة والمؤسسة الثقافية. كثير من الجوائز نرى الفائزين بها ثم نبتسم ابتسامة صغيرة ونصمت بعدها، لأن المسألة لا تستحق أكثر من ذلك.

-----------------------------

حوار: حسين عبد الرحيم