- مواجهة حرب الإبادة في غزة بالشعر تدين التواطؤ ضد الفلسطينيين

- كتابي "نهر على سفر" يعكس بحثي عن شراكة إنسانية في الألم والأمل

- في برنامجي التلفزيوني "الآخر" قدّمت لقاءات تُوثّق ذاكرة الثقافة الإنسانية

- الغربة بالنسبة لي لم تكن جرحًا دائمًا بقدر ما كانت سؤالًا مفتوحًا

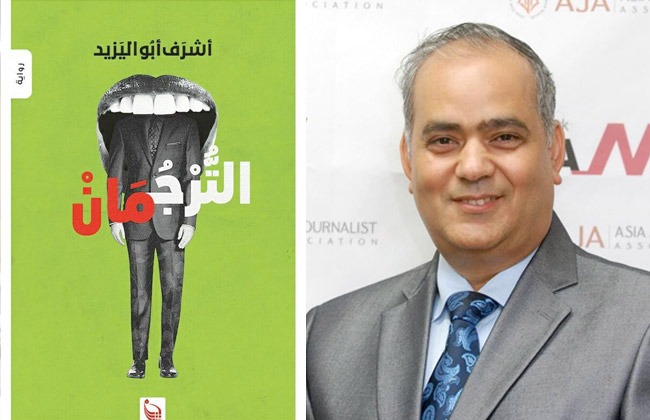

تتعدد مواهب أشرف أبو اليزيد، ما بين الشعر والرواية، وأدب الأطفال، وأدب الرحلات، والفن التشكيلي، والتصوير الفوتوغرافي، والسينما، والتلفزيون، والترجمة، والنقد، والصحافة الثقافية ما بين مصر والكويت وسلطنة عمان وكوريا الجنوبية، وترجمت أعماله الأدبية إلى عدد كبير من لغات العالم. بدأ مشواره شاعراً عندما أصدر ديوانه "وشوشة البحر" عام 1989، وصدرت روايته الأولى "شماوس" عام 2008، وفي العام نفسه أصدر كتابه الأول في أدب الرحلات بعنوان "سيرة مسافر"، وأول عمل ترجمه إلى العربية هو "أنا والسُّوريالية، الاعترافات السرية لسلفادور دالي"، وصدر عن سلسلة كتاب دبي الثقافية، في يوليو 2010. أما أول كتبه في أدب الطفل فجاء تحت عنوان "أطفال من وطني العربي" وهو ديوان شعر، صدر ضمن سلسلة "كتاب العربي الصغير"، في الكويت، في نوفمبر 2006. وأصدر عمله الأول في مجال الدراسات والسير تحت عنوان "مذكرات مسافر، رحلة شيخ الأزهر مصطفى عبد الرازق إلى أوروبا" عن سلسلة ارتياد الآفاق، أبو ظبي، 2008، ومن أحدثها كتاب "نجيب محفوظ السَّارد والتّشكيلي"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2018. هو مؤسس موقع "طريق الحرير" الثقافي، ورئيس تحرير سلسلة "إبداعات طريق الحرير"، ورئيس جمعية الصحفيين الآسيويين، ورئيس تحرير مجلة "آسيا إن" العربية، وعضو لجنة تحكيم مهرجان قازان الدولي لسينما العالم الإسلامي، جمهورية تتارستان، روسيا الاتحادية، عام 2021. نال عددا من الجوائز منها جائزة مانهي في الآداب (كوريا الجنوبية) 2014، والميدالية الذهبية، من مهرجان أوراسيا الأدبي، استنبول 2021، وجائزة ساويرس في أدب الأطفال عن كتابه "قطتي تؤلف كتابا". من إصداراته الشعرية: "وشوشة البحر"، "الأصداف"

هنا حوار لـ "المشهد" مع أشرف أبو اليزيد، بدأ بسؤاله عن الرابط من وجهة نظره بين مآسي الحروب ومأزق المبدع، فأجاب بقوله: في هذا العصر الذي تتكاثر فيه الحروب وتتعدد وجوهها، وصراعاتها بين الدين والمعتقد، الهوية والجغرافيا، والسياسة ومصالح القوى الكبرى، لا أستطيع ـ كمبدع ـ أن أكون على الحياد. الحرب مأساة، نعم. لكنها أيضًا لحظة صادمة توقظ الفكر من سباته. إنها تصفع الضمير، وتدفعه لطرح أسئلته الوجودية الكبرى: لماذا نقتل باسم الله؟ ولماذا يُقصى الإنسان من أرضه باسم الخريطة؟ وكيف يُهان الحُرّ لأنه اختلف؟

لقد انشغلت بهذه الأسئلة عبر أعمالي السردية والشعرية. في روايتي "الترجمان"، يدور صراع داخلي لثمان وعشرين شخصية، يمثل مرآة لصراع خارجي مزمن يعيشه الإنسان في منطقتنا، خاصة خارج وطنه، أو المختلف عن أقرانه. رواياتي تقرأ سير هؤلاء خارج أوطانهم، وكأنه مبحث اجتماعي بمعطف الأدب. الجرح الجمعي لا يندمل، لكنه لا يُفقدنا القدرة على التأمل والتساؤل؛ فالنساء في الرواية – مثلا – لم يكن ضحايا الحرب وحدها، بل سبايا الأفكار التي تكبلهن، قسرا أو طوعا.

الحب في زمن الحرب

*كيف ترى أهمية وجود "عقول مبدعة" في واقع يمقت الإبداع، بل ويمقت حتى الحب بمعناه المجرد؟

- أؤمن أن الفنون والفلسفات والآداب، في أزمنة الحرب، لا تتراجع، بل تتقدّم. لأن الحقيقة تُصبح أغلى، والجمال يُصبح ضرورة، والحرية لا تقبل الانتظار. فحين تتكلم البنادق، لا يسكت الشعر، بل يرفع صوته ليذكّر بأن هناك من ما زال يرى الإنسان جديرًا بالحب، لا بالكراهية. الشعر من أجل ضحايا حرب الإبادة في غزة، مثلا، تكمن أهميته في أنه يذكرنا بإنسانيتنا المفتقدة، ويقف بجانب من يعانون، لنقول لهم: لستم وحدكم، وسط صمت مريب، أو تواطؤ أكثر ريبة ممن يستطيعون إيقاف الحرب. نحن ـ المفكرين والمبدعين ـ لا نملك الدبابة ولا القرار، لكننا نملك القلم والصورة والفكرة. وهي أدوات ـ إن أُخلصنا لها ـ قد تُغيّر مآلات الأمم على المدى البعيد. في كتبي حول الرحلات، وخصوصًا في "نهر على سفر"، حاولت أن أرى الإنسان في تنقله بين الثقافات لا كغريب، بل كعابر يبحث عن شراكة في الألم والأمل.

*ما هي دوافعك للكتابة في ظلال الحروب التي تسلب كرامة البشر؟

- أنا لا أكتب فقط لأنني أحب الكتابة. أكتب لأنني أؤمن أن ما نزرعه من أفكار اليوم، سيكون هو حقل السلام في الغد. ولأن الحرب لا تقتل الناس فقط، بل تحاول قتل المعنى، علينا أن نعيد للوجود معناه. أرى أن الحرب لحظة اختبار لجوهر الفكرة. فإن صمدت الفكرة وسط النيران، خرجت أنقى. وإن خذلتها الكلمات، فعلينا أن نخترع لغات جديدة. ولهذا فإن مستقبل الفلسفة والفن والفكر مشروط بجرأتها على مواجهة القبح، لا الالتفاف عليه. ربما لا نستطيع منع وقوع حرب، لكن يمكننا أن نُربي عقلًا يرفضها. وهذا هو جهادنا الصامت، لكنه الجهاد الذي يثمر مستقبلًا أقل عنفًا، وأكثر إنسانية.

تذوق الاختلاف

* ماذا عن أسفار الذهاب والإياب؟

- حين خرجتُ من مصر كنت أؤمن ـ وما زلت ـ أن الكاتب لا ينبت من تربة واحدة فقط، بل تتعدد جذوره بقدر ما يتعدد انتماؤه الإنساني، وأن الهويات الكبرى تُصنع في لحظات التفاعل لا العزلة. أخذت مصر معي، فمن كان يزورني يرى جداريات مصر القديمة التي رسمتها بنفسي، ويرى لوحات مستنسخة أو أصلية لفنانين مصرين على مكتبي، ويسمع الأغاني المصرية عبر الكاسيت أو اسطوانات الفينيل بالجرامافون. وطبعا أسلوب الطعام، وأنا أحب الطبخ، يستحضر اللحظات المصرية، وكأني ذلك الصبي الذي كان يعشق مجالسة أمه وهي تطبخ، حتى أتقن كل أسرارها.

* ليتك تحدث القارئ عن سنوات السفر واختراقك للكثير من ثقافات العالم، مستعينا، بشغف العلم والدراسة؟

- خلال رحلة ربع قرن من الإقامة خارج مصر، والتجوال في أكثر من37 دولة حول العالم، لم أفقد انتمائي الأول، بل تعمَّق، لأنني رأيته من مسافات مختلفة، بعين من خَبِر المقارنة، وذائقة من تذوَّق الاختلاف.

* سافرت، وغامرت، فكيف ترى حصاد هذه الرحلات؟

- الغربة، بالنسبة لي، لم تكن جرحًا دائمًا، بقدر ما كانت سؤالًا مفتوحًا، فأنا في كل الأرض غريب، كما كتبت في إحدى قصائدي. أما الاغتراب، ذلك الشعور اللامنتمي، حتى وسط من يشبهونك، فقد قاومته بالكتابة. الكتابة كانت جسرًا، وطنًا متنقّلًا، وملاذًا يمنحني مع لغة أكتب بها، أو أترجم إليها، مساحة جديدة من المعنى والانتماء. لقد نشرت كتبي بالعربية، والإنجليزية، والروسية، والألمانية، والفارسية، والأوردو، والسندية، والأذرية، والكازاخية، والتركية، والإسبانية، والكورية، وحتى لغة المالايالم في الهند، ولم تكن الترجمة ترفًا، بل ضرورة كي أصل بالرسالة إلى قلب العالم. لقد منحتني الرحلة ـ بوصفها تجربة شخصية ومهنية ـ حيوات أخرى أعيشها إلى جانب ذاتي الأصلية. رأيت في شعوب العالم امتدادًا لذاتي، وفي ثقافاتهم صدى لتجربتي. عشتُ في آسيا، وتجوّلت في أوروبا، وأقمت في شبه الجزيرة العربية، ووجدت في كل مكان حكاية تستحق أن تُروى، ونافذة تطل على أعماق الإنسان. لم تكن الرحلة مجرد تدوين لرحلة، بل تأمل في معنى العبور بين اللغات والثقافات. وأنت في السفر لا تكتشف الأماكن وحسب، بل تعيد اكتشاف ذاتك، ولذلك حاولت أن أجعل من الترحال مسارًا فكريًا، لا جسديًا فقط، لأنني أؤمن أن الرحلة الحقيقية تتم داخل النفس، وإن كان الخارج محفزها.

المثقف الغريب

*ورد في حوارات وأحاديث كثيرة لك، مصطلح "المثقف الغريب"، ماذا تقصد به؟

- لقد عرفت أن المثقف الغريب لا يُبنى بكونه في المنفى أو خارج الوطن، بل يُبنى بمدى قدرته على أن يحمل وطنه في قلبه، لا على ظهره. أن يكتب لا من موقع الشكوى، بل من موقع التأمل، والمساءلة، وإعادة البناء. الرحلة، إذن، لم تكن غربة عن مصر، بل اتصال أوسع بمصر التي في قلبي، ومصر التي أراها في وجوه العالمين. والاغتراب لم يكن قدَري، بل معركة قاومتها بالحبر والسفر والتعدد، وما زلت أكتب، لأن الكتابة عندي ليست مهنة، بل مقاومة، وحياة، وسؤال مفتوح على العالم. وهكذا لم يكن تنقل بين أكثر من مدينة أو عاصمة – عربية أو غربية – بحثا عن وطن آخر، بل قراءة للآخر.

*كيف ترى الرحلة وقد تجاوزت عندك حدود الجغرافيا لتصبح فعلًا بصريًا وأدبيًا وفلسفيًا؟ وكيف أسهم التصوير الفوتوغرافي، والسينما، وبرامجك المرئية، في إعادة تشكيل الرحلة كفعل إنساني وكوني؟

- الرحلة، بالنسبة لي، لم تكن يومًا مجرّد انتقال من مكان إلى آخر. منذ أن أمسكت بالقلم أول مرة، ثم بالحقيبة، ثم بالكاميرا، كنت أدرك أنني لا أبحث عن الأماكن بقدر ما أبحث عن المعنى الكامن وراءها، عن الإنسان الذي يسكن تلك الأمكنة، عن الضوء الذي يلمع في التفاصيل المنسيّة، وعن السؤال الذي لا يُجاب عليه مرة واحدة.

منذ الصغر، مارست الرسم كهواية، وكان هو أول نافذتي نحو التشكيل البصري. لكن حين اتسعت الدائرة، وانتقلت من الرسم إلى التصوير الفوتوغرافي، أصبحت الكاميرا مرآة لروحي خلال أسفاري، ورفيقة دائمة في ترحالي. لم أعد فقط أكتب ما أراه، بل أراه وأوثقه، وأحاوره بالصورة كما بالكلمة. وقد كانت هذه الصور دائمًا في قلبي ونصوصي، خصوصًا في كتاباتي لأدب الرحلة، حيث التقطت الحياة بعدستي من شوارع بخارى، إلى صحراء ورزازات، إلى وجوه الشعراء في تايوان، والفنانين في قازان، والمبدعين في مومباي، والحياة في سيول.

ذاكرة الثقافة

وحين جاءت فرصة العمل المرئي، كان ذلك امتدادًا طبيعيًا لهذه الرؤية. في برنامجي التلفزيوني "الآخر"، لم أقدّم مجرد لقاءات عابرة، بل لقاءات تُوثّق ذاكرة الثقافة الإنسانية. كنتت أستضيف أيقونات ثقافية من العالم، وأحاول أن أُعيد للمشاهد العربي تلك اللحظة الحميمة التي تجمع الفكر والصورة في آن، حيث يتحوّل الحوار إلى مرآة كاشفة لإنسان لا نراه عادة خلف الأضواء.

في زمن تتسارع فيه الخطى وتُمحى فيه التفاصيل، أجد أن الرحلة، في جوهرها، فعل مقاومة للسطحية، فعل تأمل، ورغبة في البقاء يقظًا وسط عالم يتبدل كل لحظة. والصورة – إن كانت صادقة – تُصبح الشاهدة الأجمل على هذه اليقظة. إنها لا تكتفي بالتوثيق، بل تُعيد تشكيل الرحلة في وعينا، تجعل من اللحظة مشهدًا لا يُنسى، ومن العابر نصًا يُقرأ بالبصر والبصيرة.

السينما أيضًا كانت جزءًا من هذه الرؤية، لا كمُتفرج فقط، بل كحالم داخل إطار الصورة المتحركة. ولذلك، كان شرف اختياري عضوًا في لجنة تحكيم مهرجان قازان السينمائي الدولي "المنبر الذهبي" عام 2021، تكريمًا لمسيرتي في السرد البصري والكتابة عن العوالم التي تتقاطع فيها الحضارات. هذا المهرجان يجمع بين الشرق والغرب، بين الواقعي والروحي، وهو ما يشبه كثيرًا طريقتي في رؤية العالم، ثقافة الحوار، من خلال حوار الثقافات.

لقد التقيت فيها مئات البشر الذين علموني أن الإنسان هو وطنه، وأن الحكاية أعمق من الحدث، وأن كل صورة تحمل سرًّا إذا أحسنتَ النظر. وأنا، في كل هذه الرحلات، لم أبحث عن الشهرة، بل عن الرؤية، عن لحظة الصدق التي تُنير النص، أو تُشرق في العدسة، أو تنبع من نظرة ضيفٍ في برنامجي لم يلتفت إليه الإعلام يومًا، لكنه كان يحمل في داخله كنزًا من الحكمة والجمال.

رحلتي لم تكن فقط بين جغرافيات الأرض، بل بين طبقات النفس، وبنى اللغة، وخرائط الوعي. لذلك أقول: الرحلة الحقيقية هي التي تُعيدنا إلى أنفسنا، بعد أن نكون قد رأينا العالم بعيون الآخرين، وكتبناه بنبضنا، وصوّرناه كما يُصوّر الحالم أحلامه الأولى.

---------------------------

حوار: حسين عبد الرحيم