- لم آتِ إلى العربية باحثة عن جمهور بل عن معنى وأشعر أنني ما زلتُ طالبة في حضرة الشعر العربي

- أحتاج إلى حيوات أخرى كي أقرأ ما يكفي من الشعر العربي.

- لا أرى الشهرة معيارًا للنجاح أو تعبيرًا صادقًا عن القيمة الشعرية

- لدي إعجاب خاص بنص أدونيس «الكتاب: أمس المكان الآن» بمجلداته الثلاثة.

- وجدت في شعر وديع سعادة صوتاً إنسانيًّا عميقًا وجوديًّا، يكتب من قلب تجربة قاسية ومتفردة.

- لدي محبة خاصة للشعر الصوفي، ومن أجمل النصوص الصوفية الوجودية في رأيي هي نصوص النفري.

- لم أدخل الحياة الأكاديمية سعيًا للجمهور أو النجاح، وإنما لإغناء روحي وعقلي.

- شهدت ترجمة الأدب العربي تقدمًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة بأمريكا، رغم أننا لم نصل بعد إلى ما أطمح إليه.

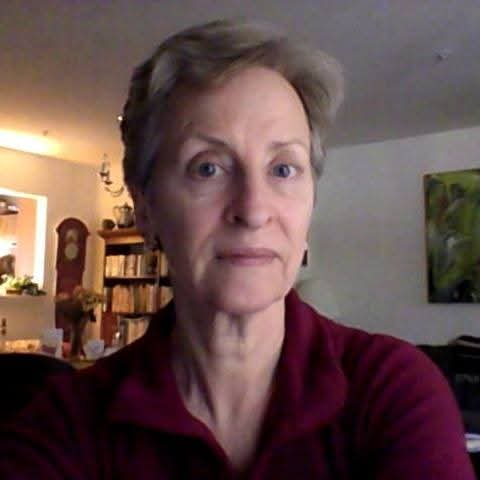

في الجزء الثاني من حوارنا مع الباحثة الأمريكية والمستعربة المتخصصة في الأدب العربي كلاريسا بيرت، نغوص في أعماق تجربتها مع الشعر، لا باعتباره موضوعًا أكاديميًا فحسب، بل بوصفه تعبيرًا إنسانيًا عميقًا عن الوجود والانتماء.

تتحدث بيرت هنا كعاشقة للشعر لا فقط باحثة فيه، ومترجمةً لا تسعى لإرضاء القارئ الأمريكي، بل تبحث من خلال الترجمة عن المعنى، وعن صوتٍ يشبه صوتها الداخلي. فتقول: «أنا لا أترجم للآخرين، بل أترجم لنفسي، كما أكتب وأقرأ لنفسي." هكذا تضع الشعر في قلب التجربة الإنسانية، وتعيد تعريف فعل الترجمة بوصفه مشاركة وجدانية لا مهمة تقنية.

نتأمل معها مكانة شعراء الصعاليك في الذاكرة الثقافية، وحضور شعر السبعينيات المهمّش في العقود السابقة، وجدلية الحداثة والتقليد، وصراع قصيدة النثر مع المؤسسة النقدية. ونستمع إلى رؤيتها لأعمال شعراء كبار مثل وديع سعادة، إيمان مرسال، أدونيس، حيث تكشف عن ذائقة شعرية تنحاز للصدق، وللإنسان في لحظة ضعفه وتفككه.

تكشف عن مدى حضور الشعر العربي في الثقافة الأمريكية، والحضور الأكاديمي والأدبي المتزايد في العقدين الأخيرين للثقافة العربية في أمريكا، في ظل تحولات كبرى كالحروب وثورات الربيع العربي.

حوار عن الشعر بوصفه وطنًا، والترجمة بوصفها عبورًا، والانتماء بوصفه حالة وجدانية لا تقيده الجغرافيا ولا اللغة.

* لديك اهتمام خاص بأدب "حرب البسوس"، فما الذي جذبك إلى هذا الموضوع؟

- بدأت الموضوع من دراستي لشعر حرب البسوس، فقرأت شعر المهلهل وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة، وكل القصائد المتعلقة بتلك الحرب الشهيرة. كنت أعلم أن هناك سيرة شعبية عن حرب البسوس، فأردت أن أستكشف الامتداد الشعري والثقافي من العصر الجاهلي إلى الأدب الشعبي. بدأت أبحث في الأجيال اللاحقة عن حضور هذه الحرب وكيف أعيدت معالجتها أدبيًا، ثم اكتشفت أن أم عمرو بن كلثوم كانت قريبة المهلهل، فزاد ذلك من اهتمامي: هل يذكر عمرو بن كلثوم هذه المعركة في معلقته؟ هل تعكس معلقته شيئاً من هذا الإرث؟ ثم درست رد الحارث بن حلزة عليه في معلقته "آذنتنا ببينها أسماء"

* من أين بدأت شرارة هذا الاهتمام بهذه المسألة؟

- ما شدّني إلى الموضوع فعلًا كان مصادفة جميلة. كنت أجلس كثيرًا مع شعراء السبعينيات في مصر، مثل أحمد طه ورفاقه، فعرفوني على شعر أمل دنقل، وعلى ديوانه "أقوال جديدة عن حرب البسوس". ومن هنا بدأت القصة. إذ كانوا يصفونه بانه "آخر شاعر جاهلي" وشاعرًا صعلوكًا، ومن هنا تأكد لديّ أن "الصعاليك"، في أي جيل، يمثلون صوتًا مهمًا جداً.

* أيضًا لديك اهتمام خاص بشعر الصعاليك العرب فكيف قرأتِ مكانة شعر الصعاليك وسبب حفظه في الذاكرة الثقافية؟

- نعم، السؤال الذي ظل يؤرقني هو: لماذا احتفظ العرب بهذا الشعر، رغم أن بعض الشعراء أنفسهم لم يكونوا يعتزون به أو يتعاملون معه على أنه شيء عظيم؟ هذا يدل، في رأيي، على أنه يعبر عن شيء عميق جدًا في الروح الثقافية العربية. عندما أدرّس شعر الصعاليك لطلابي في أمريكا، أقول لهم: لدينا في الغرب أيضًا نماذج من "المنبوذين" أو الـ "outlaws"، مثل الذين عاشوا في الغرب الأمريكي، وكثير منهم كانوا مجرمين أو خارجين عن القانون، ومع ذلك احتفظت بهم الثقافة الشعبية من خلال الحكايات، لا الشعر. أما في الثقافة العربية، فالشعر كان الوسيلة الأساسية لحفظ كل شيء: سيرة الأفراد، تاريخ القبيلة، أيام الحرب، وحتى المواقف السياسية.

* وهل يعنيك الجانب التاريخي في هذه القصائد؟

- لا، لا يعنيني كثيرًا إن كانت الأحداث المذكورة في القصائد حقيقية أم لا. كثير من العرب يرون هذا الشعر جزءًا من تاريخهم، وهم لا يشكّون فيه. أما أنا، فأهتم بالبعد الثقافي والرمزي لا بالوقائع. ما يشدّني هو كيف يرى الناس هذه النصوص، وكيف يستخدمونها لبناء تصورهم عن أنفسهم وتاريخهم.

* كيف أثّرت معرفتك بشعراء السبعينيات في مصر على نظرتك للشعر العربي الحديث؟

- تعرفت على شعراء السبعينيات في مصر في بداياتي العلمية، ولم تكن قدراتي في اللغة العربية قد نضجت بعد. لكن ما لفت انتباهي وقتها هو شغف هؤلاء الشعراء بالشعر، رغم شعورهم الدائم بالإحباط، لأنهم لم يجدوا منصات رسمية تنشر لهم أو تعترف بإبداعهم. ففتحوا لأنفسهم طريقًا بديلًا، ونشروا أعمالهم بأنفسهم، وساعد بعضهم بعضًا، واستمروا على هذا النهج لسنوات طويلة. لم تبدأ المؤسسات الثقافية الرسمية في الاعتراف بهم إلا بعد نحو عشرين عامًا.

* ما رأيك في طريقة تعامل النقاد والمؤسسات مع هذا الشعر أو مع الشعراء المجددين؟

- وقتها فهمت أن هناك صراعًا عميقًا داخل الوعي الثقافي العربي حول سؤال: ما هو الشعر؟ هل هو ما ورثناه من القصيدة العمودية الكلاسيكية الملتزمة بالعروض والقافية؟ أم هو شعر التفعيلة؟ أم هو الشعر الحر كما ظهر عند شعراء المهجر والحداثة؟ كنت أتابع هذا الجدل المحتدم، وألاحظ كيف كانت المؤسسات ترفض التجديد في البداية، ثم بدأت لاحقًا تنشر بعض النصوص الحديثة وتسمح بمناقشة هذه القضايا الجمالية والفكرية.

* هل تعتقدين أن شعراء السبعينيات ظُلِموا نقديًا؟

- إلى حد ما، إذ قال بعض النقاد آنذاك إنه "لا يوجد شاعر كبير في جيل السبعينيات"، لكنني لا أرى الشهرة معيارًا للنجاح أو القيمة الشعرية. وجدت لدى شعراء السبعينيات نصوصًا ممتازة وقوية، وكذلك في الأجيال التالية. ورغم أن المؤسسات تأخرت في الاعتراف بهم، فقد شعرت أنهم كانوا يحملون "شعلة الشعر" من الأجيال التي سبقتهم ليسلموها للأجيال التالية. وقد أدّوا هذا الدور، في رأيي، بجدارة. لقد خدموا الثقافة العربية خدمة عظيمة، والآن، بعد مرور الزمن، بدأت الأوساط الأكاديمية تعيد النظر في إنتاجهم وتقيّمه بتقدير أكبر.

* كيف رأيتِ الجدل حول قصيدة النثر وصراع تعريف "ما هو الشعر"؟

- ما أنا لأجبر شاعرًا أن يكتب بطريقة معينة. شاهدت هذا الصراع عن قرب، والجدال حول ما إذا كان هذا شعرًا أم لا، وكنت أضحك في سرّي. وجدت أن كثيرًا من النقاد يصرّون على أشياء لا علاقة لها بجوهر الشعر، وكأن الأهم هو التصنيف، هل ينتمي النص لتراث الأجيال السابقة، أم لا. لكني أؤمن أن من حق كل جيل أن يخترع فنّه، وأن يطلق عليه "شعرًا" إن أراد. لا أرى في ذلك مشكلة.

* هل تعتقدين أن الرفض لقصيدة النثر له علاقة بخلفيتها الثقافية الغربية؟

- نعم، هذا صحيح. ربما رفضت لأنها قادمة من تأثير غربي. أفهم أن الناس لا يحبّون الخروج عمّا اعتادوه، لكني أنتمي إلى ثقافة أمريكية يدخلها كل عام شيء جديد قادم من ثقافات أخرى، وهذا التنوع مصدر قوة. الشعر، الموسيقى، الكتابة، كلها تتأثر بهذا الانفتاح. لذا يمكنني قبول فنون جديدة بسهولة، بينما البعض يرفضها رغم أنها قد تكون مهمة.

* هل لذلك علاقة بمفهومك للانتماء؟

- ربما. فأنا لا أشعر أن لي وطنًا محددًا. وُلدت في لوس أنجلوس لكن تركتها وأنا رضيعة، وعشت في أماكن كثيرة لا تربطني بها جذور قوية. لذا لا أتشبّث بمكان أو فكرة. هذا جعلني أكثر تقبّلًا للفن الجديد والاختلاف. وأفهم من أين يأتي الرفض، لكن لا أوافق عليه. أعرف أن اللغة والمصطلحات تتغير مع الزمن، وأظن أننا سنكتشف الكثير حين نعود لدراسة شعراء السبعينيات بعيون مفتوحة.

* جمعتك لقاءات عدة بأدونيس فكيف ترين مشروعه الإبداعي الشعري؟

- لا أحب شعر أدونيس كثيراً بشكل عام، لكن لدي إعجاب خاص بكتابه "الكتاب: أمس المكان الآن". هذا المشروع الكبير الذي يشمل ثلاثة مجلدات يعيد بناء التراث الشعري، الفكري، والتاريخي بطريقته الخاصة جداً. أرى أن شعره في هذه المجلدات أجمل وأعمق من شعره الأصلي الذي عرفناه. هو لا يكتب فقط نصوصًا شعرية، بل يعيد قراءة التراث من منظور جديد، يصنع تاريخًا شعريًا وفكريًا مختلفًا.

أعجبت بهذا المشروع نفسه لأنه يحاول ربط الحاضر بالماضي، وهو عمل فني ومشروع فكري في آن معاً. ربما أدونيس هنا أكثر صدقًا، وأشعر أنه يقدم للعالم رؤية جديدة للتراث الشعري العربي، برؤية تجمع بين الحلم والتمرد والمعرفة.

* يحظى وديع سعادة بمكانة كبيرة في ذائقتك الشعرية انعكس ذلك في ترجمة جملة من أعماله إلى الإنجليزية؟

- أحب شغله كثيراً. تعرفت عليه أول مرة بشكل عابر في القاهرة سنة 2002، وقرأت له ديوان "محاولة وصل ضفتين بصوت" لم يكن يشبه أحداً. وجدت في شعره صوتاً إنسانيًّا عميقًا، وجوديًّا، يكتب من قلب تجربة قاسية ومتفردة. لا يذكر أسماء ولا أماكن، لكنه يجعل من الغياب حضورًا كاملاً؛ أشخاصه يذوبون أمام القارئ، كأنهم أطياف، لكنه يُشعرنا بهم بكل وضوح.

شعره ينطلق من لحظة تفكك حقيقي، من الحرب الأهلية في بيروت، من غربته في أستراليا، من الوحدة، من الفقدان. كتب في عالم لا يعرف لغته ولا يعرف أحدًا فيه، لكنه يحمل بداخله أشياء لا تفهمها الكائنات التي تعيش حوله. شعره بهذا المعنى ليس عربيًّا فقط، بل إنساني وعالمي، لأنه يعبر عن مشاعر إنسانية نعرفها جميعًا: الغربة، الحزن، الفقد، الوحدة القاتلة..

ترجمت له ديوانين، لأنني شعرت أن صوته ضروري في عالمنا الحديث. هو لا يكتب فقط عن الاغتراب، بل يصنع من النص نفسه حالة اغتراب. أحياناً أشعر أن النصوص نفسها تموت على الورق، تنسحب، تتلاشى. هناك نصوص في شعره تحمل إحساسًا بالانتحار، ليس فقط إحباطاً، بل يأساً حقيقياً.

أقول دائمًا لطلابي: ستشعرون بالغربة حين تذهبون إلى مكان جديد، ولن تجدوا أنفسكم فيه سريعًا، لكن وديع كتب عن لحظة ما قبل التكيّف، عن تلك الهوة العميقة التي يعيش فيها الإنسان بين ما يعرفه وما لا يستطيع أن يعيشه. تلك التجربة نادرة، وديع سعادة استطاع أن يدوّنها بقوة وأنا معجبة كثيرًا بما فعله.

* لك ارتباط خاص بالشعر الصوفي، ما سر هذ الارتباط؟

- لدي محبة خاصة للشعر الصوفي، ومن أجمل النصوص الصوفية الوجودية في رأيي هي نصوص النفري. لم أترجمها للنشر، وإنما لنفسي. هناك ترجمتان معقولتان لهذه النصوص: واحدة لأربري، والأخرى لزميلي مايكل ساوز. النصوص نفسها عجيبة، وفيها شيء من الوجودية. وقد لمستُ هذا الطابع الوجودي أيضًا في جزء "الرحيل"؛ ففيه مقاطع مهمة يتحدث فيها الشاعر عن رحلته في الصحراء على ناقته، مستخدمًا صورًا شعرية لحيوانات صحراوية مختلفة، إما تُصطاد، أو تخاف من الافتراس، أو من صيد الإنسان لها. وهناك دائمًا سؤال يتكرر: كيف نعيش؟ ما هي المخاطر التي نقبلها ولا يمكن الهروب منها؟ فـ"جزء الرحيل" يحمل الكثير من الأفكار الوجودية.

* لك باع طويل مع ترجمة شعر الشعراء العرب إلى الإنجليزية حديثنا هذه التجربة؟

- لقد ترجمتُ الكثير من الشعر العربي إلى الإنجليزية: هدى عمران، أدونيس، محمود درويش وغيرهم. ولا يهمّني كثيرًا كيف يُستقبل هذا الشعر في الثقافة الأمريكية؛ لا أُعلّق أملًا على اهتمام الجمهور الأمريكي بترجماتي. أنا أترجم كنوع من القراءة، وكأنها شكل من أشكال الكتابة. أترجم لنفسي، كما أكتب وأقرأ لنفسي. فأنا لم أدخل الحياة الأكاديمية سعيًا للجمهور أو النجاح، وإنما لإغناء روحي وعقلي.

* هل يهمك أن تلقى ترجماتك صدى لدى الآخرين؟

- بالتأكيد، أشعر بالفرح حين أجد طالبًا يهتم بشيء مما ترجمته. لكن لو كنتُ أتوقع ردودًا إيجابية من جمهور، لما استطعتُ الاستمرار. بالتأكيد هناك شعراء يهتمون بتلقي الشعر والتفاعل معه، لكنني لا أفكر بهذه الطريقة. لا أظن أن أفضل فن في العالم موجود في المتاحف، بل في الفن الذي ينبض بيننا، في حياتنا المشتركة. أنا أصنع ترجماتي لنفسي، لا بهدف الآخرين.

* ما الذي جذبك في تجربة إيمان مرسال الشعرية؟

- إيمان مرسال لها صوت جريء جدًا، لا يمكن لأي شاعرة أخرى أن تكتب مثلها. نشرت نصوصًا جديدة وغير مألوفة على الساحة الثقافية، وقامت بشيء مهم. ترجمتُ لها بعض قصائدها، وأحببت في شعرها حديثها عن ذكريات من طفولتها وشبابها، التي كشفت من خلالها أنها إنسانة حقيقية.

قامت بتعرية الذات، وقدّمت أشياء "شريرة" وقبيحة عن نفسها. رسمت صورة الإنسان كما هو، مثل كل البشر: أحيانًا نعذّب أطفالنا، ونكذب. كتبت عن ذلك كله بجرأة نادرة.

* كيف تقيّم حضور الثقافة العربية في الثقافة الأمريكية خلال العقود الأخيرة؟

- منذ أكثر من ثلاثين أو أربعين سنة، كان هناك عدد قليل جدًا من المترجمين من العربية إلى الإنجليزية، ولم يكن هناك انتشار واسع للأدب العربي في الثقافة الأمريكية العامة، سوى بعض الأعمال مثل "ألف ليلة وليلة". لكن خلال هذه السنوات الثلاثين، تغيرت الأمور بشكل ملحوظ في الجامعات وفي الثقافة الأمريكية بشكل عام.

برز الأدب العربي الأمريكي، حيث يكتب العرب الأمريكيون تجاربهم باللغة الإنجليزية، ما فتح عيون الناس على الثقافة العربية. كما شهدت حركة الترجمة تقدمًا ملحوظًا، رغم أننا لم نصل بعد إلى ما أطمح إليه.

* هل هذه الترجمات لها أي صدى؟

- الأدب العربي المترجم بدأ يؤثر في الثقافة الأمريكية والوسط الأدبي، خاصة مع الاحتجاجات ضد الحروب في الشرق الأوسط. هناك جوائز أدبية تكرّم الترجمة من العربية إلى الإنجليزية، والترجمات العربية وصلت إلى قوائم مثل "بوكر"، وهذا أمر جديد لم يكن موجودًا من قبل.

* هل ترى أن الأحداث السياسية مثل الحرب على العراق والربيع العربي أثرت إيجابيًا على فهم الثقافة العربية في أمريكا؟

- لم تكن أحداث 11 سبتمبر وحدها الدافع لحركة الترجمة، بل ساهم أيضًا الوجود العسكري الأمريكي الطويل في العراق، والأدب الذي كتبه الجنود العائدون وغيرهم من الأمريكان الذين عاشوا في العراق وأحبوا الثقافة العراقية، في زيادة الاهتمام. بدأ الناس في الولايات المتحدة يقرؤون ويتحدثون عن الفنون والثقافة العربية بشكل أعمق، وليس فقط الصورة النمطية السائدة.

ربما يكون هذا هو الجانب الإيجابي الوحيد لحرب أمريكا على العراق؛ حيث استفادت الثقافة الأمريكية من هذا الانفتاح. ونفس الأمر ينطبق على ما يسمى "الربيع العربي".

* في الأخير بعد هذه الرحلة الطويلة مع الشعر العربي قديمه وحديثه كيف تقيمين هذا الأمر؟

- أشعر ما زلتُ طالبة في الشعر العربي، وأشعر أنني أحتاج إلى حيوات أخرى كي أقرأ ما يكفي منه. ليس هناك وقت كافٍ لنقرأ كل شيء، فالتراث مملوء بالشعر العربي الممتاز.

----------------------

حوار: د. عبدالكريم الحجراوي

من المشهد الأسبوعية

كلاريسا بيرت لـ«المشهد»: لا أحب شعر أدونيس