- الشيخ أسامة إبراهيم: المجتمع لا يتقبل قيادة المرأة للمؤسسة الدينية، والذهنية الذكورية أقوى من النص

- القس مارتيروس جمال: كهنوت المرأة إخلال بالثوابت الرسولية.. لكنها حاضرة بقوة في التعليم والخدمة

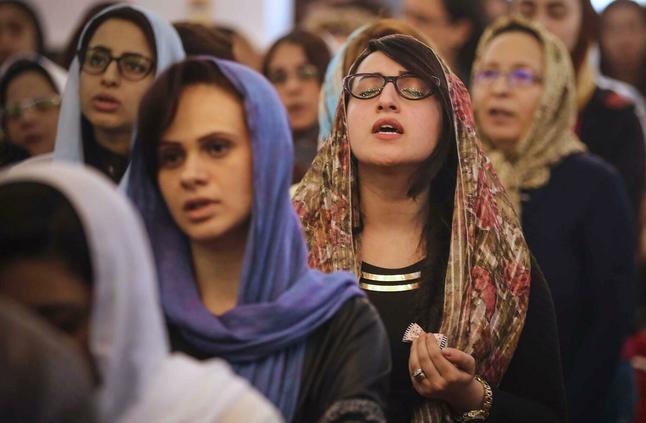

رغم الحضور الكاسح للمرأة في حياة المؤمنين.. أم تصلي من أجل أولادها، أو خادمة في الكنيسة أو واعظة في الريف، إلا أن المكان الذي تصنع فيه السياسات الدينية يعاد فيه تأويل النصوص وتقرر فيه مصائر الجموع، ما يزال حكرا على الرجال.

في مصر حيث يتقاسم الإسلام والمسيحية المشهد الديني، لا تتقاسم النساء مقاعد القرار في المؤسستين. لا امرأة في المجمع المقدس، ولا في هيئة كبار العلماء. وحتى حين تظهر فإن ظهورها لا يعكس سلطة، بل هو غالبا أقرب إلى التجميل الرمزي للمشهد لا أكثر.

في الكنيسة الأرثوذكسية الكهنوت محظور على النساء. يمكن للمرأة أن تعلم الأطفال، وأن تخدم في الأنشطة وأن ترتل أحيانا، لكنها تظل خارج أي دائرة رسمية لصناعة القرار العقيدي أو الطقسي، وفي الأزهر الأمر ليس أكثر رحابة رغم تعيين واعظات ومستشارات في بعض المؤسسات، إلا أن الهرم لا يزال يعلوه الذكور وحدهم من الفتوى إلى التفسير، ومن مناهج التعليم الديني إلى خطبة الجمعة..

لكن غياب المرأة عن القيادة ليس فقط غيابا عن الصورة، بل هو تغييب عن التفسير و عن حق النظر في النص وعن الأحقية في قول «هذا ما يعنيه الدين، وهذا ما لا يعنيه» .

تسأل "سلمى"، وهي شابة قبطية درست في كلية الإكليريكية: "لما أبونا يقول لنا ما ينفعش الست تفسر الإنجيل لأنها عاطفية.. يبقى هو بيتكلم باسم النص؟ ولا باسم أفكاره؟".

أما «إيمان» خريجة أزهرية فتسرد كيف رُفض السماح لها بالتدريس في معهد إعداد الدعاة: «قالولي مفيش بند يسمح ومفيش سابقة.. طب وليه مفيش سابقة؟»

في المسائل الشخصية.. يبدو التناقض أكبر، ففي الكنيسة لا طلاق إلا لعلة الزنا. حتى لو كانت الزوجة معذبة أو مهجورة يظل الباب مغلقا، في الإسلام توجد حقوق قانونية للمرأة في الطلاق لكنها تصطدم بواقع قضائي مرهق ومعارك طويلة في المحاكم على النفقة والحضانة. أما الميراث ففي الحالتين لا تناله المرأة بشكل متكافئ، فالكنيسة تتبع الشريعة الإسلامية في التوزيع ما يجعل النساء المسيحيات يرثن بنصف نصيب الذكر كما هو الحال في الفقه الإسلامي.

رفض كهنوتي

وعلق كاهن رفض ذكر اسمه: "أن الكنيسة لا ترفض المرأة.. لكن هناك حدودا رسمها التقليد، نحن لا نمنح الكهنوت للنساء لكن نمنحهن فرصة الخدمة.. لا نمنعهن لكن لا نراهن جزءا من المجمع المقدس مثلًا..

هل المسألة إذن في "النص"؟ أم فيمن يملكون قراءته؟

بسؤاله هل المشكلة أن الإنجيل والفقه كلاهما ذكوري؟ أم أن الذكور وحدهم هم من ظلوا يفسرونهما؟

يجيب بعيدا عن الدفاعيات الدينية.. هناك واقع لا يمكن إنكاره.. النساء مؤمنات، خادمات، محجبات، ملتزمات، وفاعلات في المشهد الديني.. لكنهن لا يملكن سلطة التأويل.. ولا كرسي التفسير.. ولا حتى الحق في مساءلة من يفسر.

رغم الأصوات المتزايدة داخل المجتمعات الدينية للمطالبة بإعادة النظر في أدوار المرأة، إلا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ما زالت متمسكة برفضها رسامة المرأة كاهنة، مستندة في ذلك إلى أسس لاهوتية وتاريخية وتراثية، لا إلى انتقاص من قدرها.

هذا ما أكده القس الدكتور مارتيروس جمال، كاهن بمطرانية ديروط ومدرّس بالكلية الإكليريكية، موضحًا أن الرفض لا يعني إقصاء المرأة أو التقليل من شأنها، بل هو مرتبط بفهم الكنيسة لطبيعة السر الكهنوتي كما تسلمته من العهد الرسولي الأول.

يشرح القس مارتيروس: "السيد المسيح نفسه، حين اختار تلاميذه الاثني عشر، اختار رجالًا فقط، رغم أن الإنجيل يذكر بوضوح وجود نساء كثيرات تبعنه وخدمنه من أموالهن، مثل مريم المجدلية، ويونا امرأة خوزي، وسوسنة، وغيرهن (لوقا 8: 2-3). لكن لم تُرسَم أي امرأة كرسول. والآباء الرسل ساروا على نفس النهج، فاختاروا رجالًا للكهنوت والأسقفية، دون أن يُسجل تاريخ الكنيسة الأولى وجود كاهنات". ويضيف أن هذا التصور ليس وليد التقاليد فقط، بل مرتبط بطبيعة الكاهن داخل الليتورجيا الأرثوذكسية: "الكاهن يمثل المسيح نفسه أثناء الخدمة، خصوصًا في سر التناول، والمسيح، والابن المتجسد جاء في صورة رجل. لهذا فإن الكنيسة ترى أن الكهنوت مرتبط بهذا التمثيل الرمزي واللاهوتي، الذي لا يتكرر خارج سياقه".

حتى السيدة العذراء مريم، رغم قداستها الفائقة، لم تمنح رتبة كهنوتية، وهو ما يراه القس مارتيروس دلالة قاطعة: "إن كانت العذراء مريم، بكل ما لها من طهارة واستحقاق، لم تُسام كاهنة، فمن من نساء العالم يفوقها قداسة؟ هذا يُظهر أن الأمر لا يتعلق بالمكانة أو القيمة، بل بطبيعة الدور والسر".

إخلال بالثوابت

ويؤكد أن الكنيسة الأرثوذكسية تؤمن بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، لكنها تميز بين المساواة وبين التماثل، موضحًا أن: "لكل من الرجل والمرأة دور خاص يكمل الآخر داخل جسد الكنيسة، فكما أن الرجل لا يستطيع أن يلد، كذلك الكهنوت ليس دورًا لكل إنسان، بل هو دعوة وسر، خاضع لنصوص إنجيلية وتقاليد رسولية مستقرة منذ ألفي عام".

ويتابع: "ولا توجد رسالة أو خطاب كتابي موجه لامرأة بصفتها كاهنة في الكتاب المقدس، كتلك التي أرسلت إلى تيموثاوس او تيطس.. كما أن صلوات سر الكهنوت، وليتورجية الرسامة، مستقرة وثابتة منذ الكنيسة الأولى، ولا تحتوي على طقس خاص برسامة المرأة. ولهذا تعتبر الكنيسة أن كهنوت المرأة هو إخلال بالثوابت الإنجيلية والرسولية، وليس مجرد قضية معاصرة قابلة للنقاش".

ورغم وضوح موقف الكنيسة بشأن كهنوت المرأة، إلا أن القس مارتيروس يؤكد أن ذلك لا يعني إقصاء النساء من الحضور داخل الحياة الكنسية: "الكنيسة لا تحرم المرأة من التعليم أو الخدمة. بالعكس، هناك أصوات نسائية لاهوتية بارزة جدًا في الكنيسة القبطية المعاصرة، وحضور قوي في التعليم والتأليف والقيادة الروحية".

ويعدد القس مارتيروس أشكال مشاركة المرأة القبطية قائلًا:

1. المكرسات والشماسات: وقد تم إحياء طقس رسامتهن في عهد البابا شنودة الثالث، الذي قام عام 1979 برسامة عدد كبير من الشماسات، في خطوة تعكس اعتراف الكنيسة بأهمية دور المرأة في الخدمة.

2. خدمة التعليم والتربية الكنسية: إذ تشارك النساء بقوة في مدارس الأحد، والتكوين الروحي للأجيال الجديدة، وقيادة فرق التعليم والافتقاد.

3. الراهبات كقامات روحية: مثل الأم إيريني، رئيسة دير أبو سيفين، التي كانت مرشدة روحية لعدد من الكهنة والرهبان والراهبات.

4. المساهمات الفكرية واللاهوتية: فعدد من النساء حصلن على درجات أكاديمية عليا في اللاهوت. وتُعد الدكتورة وداد عباس أول قبطية تحصل على درجة الدكتوراه في العلوم اللاهوتية، ولا تزال أطروحتها "الفداء عدل ورحمة" تُطبع حتى اليوم.

5. التدريس الأكاديمي في المعاهد والكلّيات: وتشارك فيه أسماء بارزة مثل الدكتورة نجلاء حمدي بطرس (معهد الدراسات القبطية)، والدكتورة عايدة نصيف (بكلية الأنبا رويس)، والدكتورة نيفين نيروز (بأكليريكية الفيوم)، وغيرهن.

ويختم القس مارتيروس حديثه بالتأكيد على أن المرأة القبطية "ليست مهمّشة داخل الكنيسة، بل فاعلة ومؤثرة، حتى وإن لم تكن كاهنة"، معتبرًا أن جوهر الخدمة في الكنيسة لا يرتبط فقط بالرتب الكهنوتية، بل "بمقدار ما تعطيه النفس من محبة وتعليم وشهادة حية للمسيح".

لا مانع دينيا

وعن أسباب غياب المرأة عن مواقع القيادة الدينية في المؤسسات الرسمية، أوضح الشيخ أسامة إبراهيم، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أنه لا يوجد مانع ديني يحول دون تولي النساء مناصب مثل الإفتاء أو الاجتهاد الفقهي، قائلاً: "أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تُفتي كبار الصحابة، وكانوا يأخذون عنها العلم، وكذلك أم الدرداء وغيرهن. واليوم، هناك العديد من الأستاذات في الجامعات يقمن بدور محوري في التعليم الشرعي والبحث العلمي والإشراف الأكاديمي، ولا مانع من تولي المرأة مسؤولية الإفتاء إذا امتلكت الكفاءة العلمية".

وبخصوص قدرة المرأة على الاجتهاد الفقهي، أكد الشيخ أسامة أن المرأة مؤهلة لذلك دينيًا، مضيفًا: "نعم، هناك نساء قدّمن اجتهادات فقهية متميزة، مثل الأستاذة الدكتورة زينب أبو الفضل. وما يحول دون وصولهن لمناصب قيادية في مؤسسات الإفتاء ليس الدين، بل غياب التركيز الإعلامي على دورهن، إلى جانب ثقافة ذكورية ما زالت حاضرة في المجتمع المصري، تجعل من الصعب على البعض تقبّل امرأة على رأس مؤسسة دينية كبرى".

هيمنة ذكورية

أما عن هيمنة الرجال على خطاب الجمعة، والمنابر الإعلامية، ومصنفات الفقه الكبرى، فرأى الشيخ أسامة أن الوضع بدأ يتغير نسبيًا، قائلاً: "شهدنا خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا من وزارة الأوقاف بتأهيل الواعظات وتمكينهن من أداء دورهن داخل المجتمع، خصوصًا منذ فترة الدكتور أسامة الأزهري. لكننا بحاجة إلى مزيد من الظهور الإعلامي للواعظات. أما خطبة الجمعة، فقد اشترط الفقهاء الذكورة لصحتها، وهو أمر تعبدي لا مجال للاجتهاد فيه، لكن لا مانع من إلقاء الدروس الخاصة بالنساء عقب الصلاة في المساجد".

وفيما يخص قضايا الطلاق والنفقة والخلع، أكد أن دور المؤسسة الدينية يظل في حدود البيان الشرعي فقط: "دور المفتي أو الواعظ ينحصر في إصدار الحكم الفقهي وشرحه للناس. أما التطبيق والتنفيذ فليس من مهامه، بل من مهام اللجان التشريعية في مجلس النواب، وهي تقوم بذلك وفق مقتضيات الواقع المجتمعي".

وعند سؤاله عن ميراث المرأة المسيحية، ولماذا لا يفتح الأزهر نقاشًا فقهيًا حول هذه المسألة، ردّ بأن: "المرأة المسيحية تتوارث وفق شريعتها، والسؤال يجب أن يُوجّه لرجال الدين المسيحيين، لا للأزهر. أما عن الشريعة الإسلامية، فهي لا تتغير، لكن الفقه يتغير بحسب الظروف، فهناك فرق بين الشريعة، وهي النصوص الكلية الثابتة، وبين الفقه الذي يُبنى على فهم النصوص ويخضع للاجتهاد والتجديد بتغير الزمان والمكان".

وعن مسؤولية النصوص أم تأويلاتها، ختم الشيخ أسامة تصريحاته قائلًا: "المشكلة ليست في النص، بل في فهمه وتنزيله على الواقع. النص ثابت، لكن تأويله يجب أن يراعي الواقع الثقافي والسياسي والاجتماعي. وهذا ما يُعرف بفقه المقاصد. والتجديد ليس ترفًا بل ضرورة لصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان".

في نهاية المشهد، تظل الأسئلة معلقة: متى يكون للنساء مكان على المنبر لا باعتبارهن أصواتا تجميلية بل شريكات في النظر، والتأويل، والقرار وهل تكون الخطوة الأولى هي مراجعة النص؟ أم كسر احتكار من يقرأونه؟

----------------------------

تحقيق: مادونا شوقي

من المشهد الأسبوعية

المرأة بين الصمت والحرمان: صراع النص والتأويل في الفقه والإنجيل