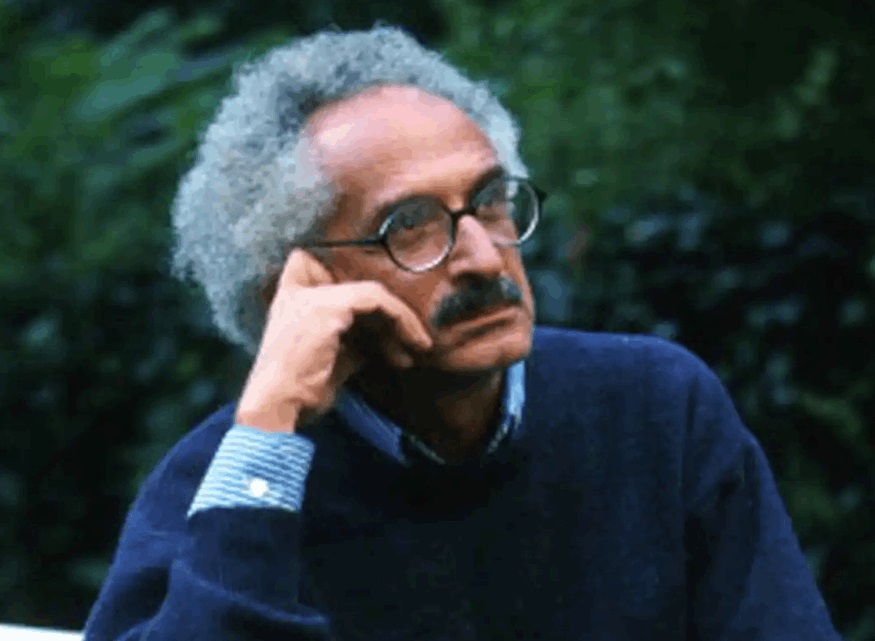

• رحل صنع الله إبراهيم تاركا قلبه ينبض في أعماله منذ عمله الأول "تلك الرائحة" التي عبر فيها عن شعوره بالهزيمة والوجع من الثمن الذي دفعه بسبب التعبير عن رأيه، وانتبهت إليه أكثر مع روايته "نجمة أغسطس" عن السد العالي وأحببت بطله المهندس الذي ولد من جديد مع التجربة نفسها وهو يتابع العمال ويروي حكاية قرى النوبة الغارقة ونقل معبد أبو سمبل. رواية وثقت أياما مجيدة صنعها الإنسان المصري وهو يبني هذا الصرح العظيم.

وتعرفت عليه كإنسان من خلال أحاديث زملائي الصحفيين اليساريين في روز اليوسف قبل أن ألتقيه شخصيا، ونقل لي بعضهم ظروف السجن وقصة الحب والزواج، ثم التقيته فشعرت أني أمام شخص أعرفه لا يختلف عن الصورة التي قدمها لمهندس السد الممتعض من الحر وظروف العمل القاسية والذي غيرته ظروف العمل وفتحت عينيه على عالم رحب أحبه وأخلص له في كل كتاباته الرائعة بعد ذلك، ثم اقتربت منه أكثر وحاورته كصحفية وتابعت انتاجه الفذ الذي مثل علامة فارقة في جيل الستينات مع جمال الغيطاني ومحمد البساطي ويوسف القعيد وبهاء طاهر وجميل عطية إبراهيم عبد الحكيم قاسم وأكمل صورة هذا الجيل المتمرد الذي حلم كثيرا وأفاق على نكسة 67 ليأخذ مبادرة البحث عن الحقيقة، فقدم في أعماله الإبداعية نقلة نوعية كبيرة ليس على مستوى الموضوع فحسب، ولكن على مستوى الرؤية الحداثية في البنية الفنية التي امتازت بالواقعية والمباشرة والجمل القصيرة وتعدد الأصوات والعبثية في بعض الأحيان والسخرية واستخدام الحلم والعودة إلى التاريخ واستدعاء الطفولة والاهتمام بالتفاصيل اليومية والاشتباك معها والاهتمام بالتجارب الشخصية، وهذا ما يفرقهم عن جيل الأربعينات والخمسينات عبد الرحمن الشرقاوي ويحي حقي ويوسف ادريس وحتى أدوار الخراط، وهذا ما فعله صنع الله منذ عمله الأول، وأعماله التي توالت بعد ذلك رواية "شرف" التي تنتقد تدخلات الغرب في السياسة المصرية و"بيروت بيروت" و"أمريكانلي" و"وردة والجليد" ورواية "1970" و"التلصص" و"ذات" و"العمامة والقبعة" وغيرها من الأعمال بالإضافة إلى مجموعاته القصصية مثل: أرسين لوبين، الثعبان، أبيض وأزرق، وكتبه للأطفال وترجماته التي لا تقل أهمية عن ابداعاته الأخرى: وكان من أوائل الكتاب الذين يستخدمون قصاصات الصحف بشكل موازي للكشف عن الأحداث التي تمر بها الشخصية وجاء العديد من الكتاب بعده ليطوروا هذه التقنية وينقلوها من الهامش إلى المتن لتصبح عنصرا أساسيا من عناصر الرواية. تذكرت الطفل في أعمال صنع الله الذي صاحبه من عمل لآخر وأخذ البطولة في روايته "التلصص" فقد كانت أحداث الرواية تتواتر من خلال عين الطفل الذي ينظر من ثقب الباب وحديث شيق دار بيننا بعد إصداره لرواية "ذات" سألته فيه عن هذا الطفل ونشرته في حينه ثم أعدت نشره في كتابي "غواية الحكي"، فلما عدت إليه وجدت أنه حكي الكثير من أسراره وأردت أن تشاركوني اياها وأقدمه لكم كما هو:

"ذات" صنع الله إبراهيم ... رواية صنعتها قصاصات الجرائد!

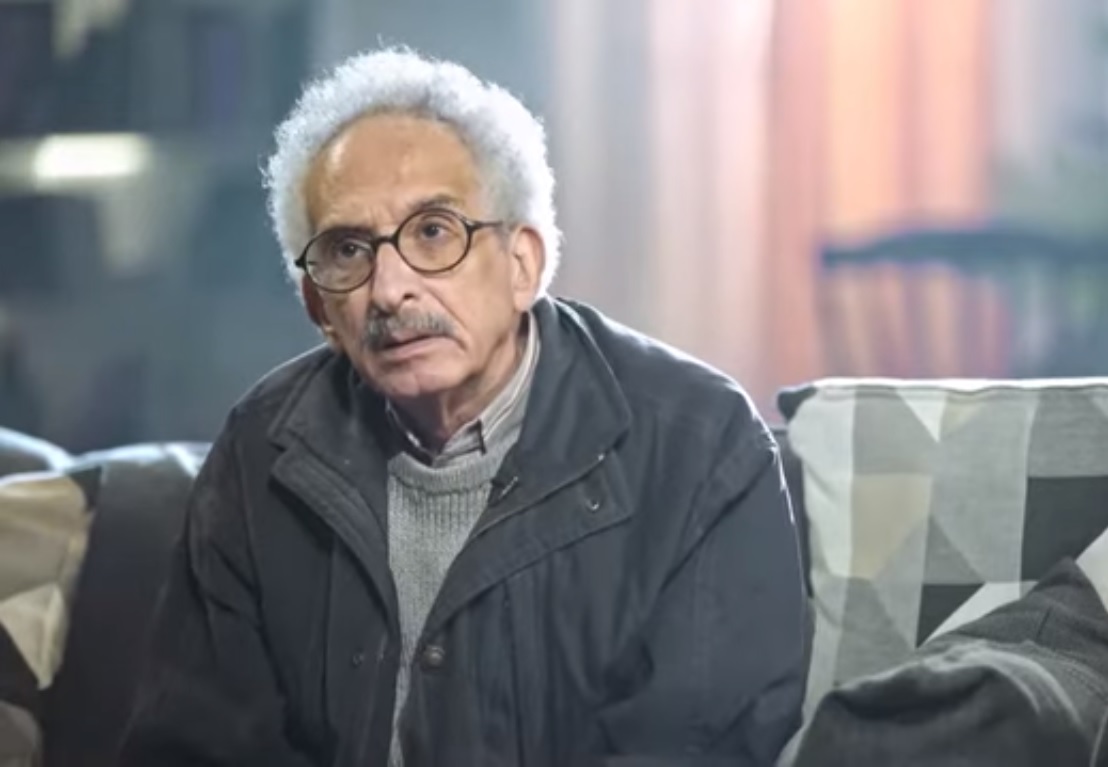

الحوار مع صنع الله إبراهيم وهو يقف على قمة إبداعه الأدبي يثير قضايا كثيرة، ونحن نحاول في حديثنا هذا أن نتوصل إلى سر الصنعة أو الشكل الذي نما به عمله الفني الجميل والصارم في نفس الوقت.

• قلت لصنع الله: ثماني سنوات مرت منذ صدور رواية "بيروت - بيروت" أليست هذه مدة طويلة؟! .. وهل استغرقت "ذات" كل هذا الوقت في الكتابة؟

-قال: لدي طوال الوقت موضوعات وأفكار لا تنتهي، ولكن ما يحدث هو عملية انتقاء داخلي للمفاضلة بين موضوع وآخر، وفي الغالب أترك للوقت حسم هذه المشكلة، فالموضوع الذي يستمر فترة طويلة يصبح له حق الحياة ..

• وأتذكر "ذات" وهي الشخصية الرئيسية في الرواية بعالمها المسحوق وانهزامها الدائم أمام متغيرات حياة سريعة ومناخ محبط، واختيار صنع الله لتعاقب فصول السرد مع فصول التوثيق بنظام حتى النهاية فأطلب منه أن يحكي تجربة الكتابة والاختيار فيقول:

-المدخل أو البداية كان الإحساس بعبثية الأحداث العامة، أو مدى الدراما أو الكوميديا الموجودة في عناوين الصحف وموضوعاتها إذا ما حاول الإنسان أن يتأملها ويرى العلاقات الموجودة بينها وبين خلفياتها. ومثل كل الناس كنت أتأمل ما يحدث في البلد وكانت لدي رغبة في الإدلاء بدلوي في هذا الموضوع. وكنت أتمنى أن أعمل أسطورة حديثة، شخصية تتغلب على كل الأوضاع المتردية الموجودة عندنا، لكن عندما بدأت العمل تغير الموقف، انقلبت إلى شخصية مطحونة تماماً .. وعلى مدى عدة سنوات جمعت مادة الصحف والجوانب الأخرى المرتبطة بالشخصيات الموجودة في ذهني وكانت المشكلة الأولى كيف أتعامل مع المادة الوثائقية، وكيف أتعامل مع المادة الأخرى، وكيف أتعامل مع الاثنتين معاً، وسألت نفسي كثيراً هل هناك ضرورة للجمع بين الاثنتين، ولم أجد إجابة، كل ما في الأمر أنني كنت مسحوراً بالمادة الوثائقية وبضرورة وجودها في العمل لكن لماذا؟ لا أستطيع أن أخبرك ..

• قلت: هل اعتبرت المادة الوثائقية أحد العناصر الدرامية، وكيف جاءت فكرة تضفيرها بالتعاقب مع السرد؟ ثم ألم تكن المادة الحية كافية لتوصيل مضمون العمل؟

-قال: بعض الناس أخبروني بأنهم قرأوا السرد منفرداً ثم الفصول الأخرى منفردة، وقال لي محمد برادة الناقد المغربي: إنه استنكر تماماً الجزء الوثائقي، ويرى أنه "تزيُّد" وهو مؤمن بأن التخيل هو الأساس ..

استطرد صنع الله :

في التخيل نحن لا نخلق شخصيات ومواقف من عدم بل هي شخصيات ومواقف نقابلها، وتخيلنا هو تركيب هذه العناصر في عمل "فني" مقتطفات الصحف والمادة الوثائقية هي مادة عنصر تتعرض لعملية التخيل أيضاً .. والسؤال هنا هو كيف تعاملت مع المادة؟! .. لقد حاولت استخدام التكنيك السينمائي، وحاولت خلق أشكال الدراما في تتابع المقتطفات وتناقضها مع بعضها، وكانت هناك دائماً عملية كشف وإضاءة لخلفية الموضوع الذي تتعرض له هذه المقتطفات بمعنى أن المسائل لم تكن مجرد رص المقتطفات وراء بعضها، ولم يكن قليلها يغني عن كثيرها لأن في هذه المادة بناء متكاملاً .. فقد يكون هناك عنوان خاص بموضوع ويليه عنوان آخر خاص بموضوع آخر، ليس هذا عرضاً ولكن توجد علاقة، وهي إما علاقة تضاد أو استكمال، ثم إما موضوع ثالث غريب عنهما لكنه سيلتحم بهما بعد فترة أو هو استمرار وتأكيد لأحد هذين الموضوعين أو النتيجة تضاد، أي صراع ما بين الجانبين وهي تقريباً نفس مبادئ السينمائي الروسي آيزنشتاين في المونتاج، أي أنها محاولة بالمادية الجدلية، بالديالكتيك في التعامل مع الصورة السينمائية ..

في هذه المرحلة قمت بتفريغ ودراسة المادة المتاحة ولم أفرض عليها شكلاً مسبقاً، ثم بدأت أنظمها حسب الموضوع والزمان والمكان وهي عملية صعبة واستغرقت وقتاً طويلاً، وقد لاحظت أن التقسيم يحتمل التوزيع على ثمانية أو تسعة مقاطع .. في الوقت نفسه كان يمكن أن تتوزع المادة السردية على نفس العدد فوجدت أنه يمكن المزاوجة بين الاثنين بسبب التطور الزمني وبعض الشبه أو المفاصل الخفيفة التي وجدتها بالصدفة فأصبح الشكل الملائم فصلاً سردياً متبوعاً بفصل توثيقي .. وهكذا.

• لكن الصعوبة الحقيقية كانت كامنة في إيجاد النغمة العامة للجزء السردي.

-أنا مشغول بقضية التواصل مع القارئ، وهي قضية صعبة، ولا يكفي الكاتب اختيار موضوع يهم الناس ثم يفتعل بعض المغريات مثل الملح والفلفل .. جنس هنا وتشويق بوليسي هناك، وإنما كيف يكون العمل في جوهره مركباً بطريقة تصل إلى قلب القارئ، أضيف إلى هذا الإحساس الطاغي بأن ما يحدث حولنا قد تجاوز التراجيديا إلى نوع من الملهاة السوداوية من جانب، ومن جانب آخر أننا يجب أن نظل قادرين على التحمل ومحاولة تجاوزه، باختصار انتهت المشكلة في اللحظة التي أدركت فيها أن النغمة المطلوبة هي السخرية .. والعنصر الثالث أنني كنت أبحث عما أسماه "بارت" بلذة النص، فلما وجدت النغمة شعرت بلذة الكتابة فعرفت أنني وجدت طريقي.

• في أعمالك - ابتداء من "تلك الرائحة" أو"نجمة أغسطس" و"اللجنة" و"بيروت" تتعرض للجنس بشكل مفتوح. فلماذا كان الالتفاف حوله في رواية "ذات"؟

-قال ضاحكاً: تقصدين بشكل مهذب.. بسبب طبيعة العمل نفسه وقد فرض الأسلوب أنه عند التعرض للجنس أو السياسة أن يقدم بهذا الشكل .. في أعمال أخرى كانت القضية إحداث صدمة، استفزاز القارئ والمجتمع، وربما كنت في البداية واقعاً تحت تأثير الرغبة في الحديث عن المحظورات ..

• قلت: هذا يعود بنا إلى قضية منتصف العمر. هل أدت هذه الوقفة لتغير الأسلوب وكيف كان ذلك؟

-أكيد، النظرة الآن أكثر شمولاً ومستوعبة لعناصر الواقع المختلفة .. وقضية منتصف العمر هذه لا تتم بين يوم وليلة، بل هي مطروحة على عدة سنوات، قد تصل إلى عشر أو خمس عشرة سنة ويشعر الإنسان بعد الأربعين أن الوقت لم يعد نهائياً، وأن التجربة السابقة تكشف الملابسات المختلفة فتوفر له الجهد، ولذلك يمكنه أن يخطط بتركيز أكثر وأعمق .. في الفترة السابقة كنت أكتشف نفسي وأجرب أشياء عديدة. كتابة للأطفال، سيناريو، وهي عملية ليست خاصة بالكتابة لكنها خاصة بالحياة التي يجب أن يعيشها الكاتب، وهناك فرصة لحسم قضايا بعينها مع نفسه، في نظرته للحياة وعلاقته بالبشر، وبالتالي في الموضوعات التي يكتبها وهذا ينعكس على الأسلوب. مما يعود بنا إلى السخرية.

• كيف؟

-في "تلك الرائحة" كانت هناك محاولة لتجنب الحكم على أشياء كثيرة، لهذا وضعت أشياء عديدة بجوار بعضها على نفس الدرجة من الأهمية، فضلاً عن أن الأسلوب كان جملة قصيرة حيادية تقريرية إلى درجة ما .. فلم تكن لديّ القدرة على الحكم بسبب قلة خبرتي بالحياة وبالكتابة، بعد 25 سنة أكيد هناك تغير، تمرس بالحياة وبالكتابة ولأن الباقي من الزمن قد يكون ربع ساعة أو ساعة فمن الضروري الفصل في أمور تصل إلى الأسلوب في الكتابة أو الموضوع .. وقد يظل الكاتب متجنباً التعرض لموضوعات شائكة حرصاً على الأمان أو خوفاً من النتائج، وفي سن معينة قد يستطيب هذا الموقف ويختار الأمان أو أنه على العكس تماماً يحدث له نوع من "الاستبياع" وكلها أبعاد منتصف العمر ..

• وما هو السؤال الذي تطرحه الرواية العربية الآن؟

- قال: تأمل واقعنا، ومحاولة استخلاص معنى ما، أو شكل ما، من كتاب الجزائر حتى عبد الرحمن منيف في "مدن الملح" وحيدر حيدر. وكل الأعمال تحاول رصد وكشف وتحليل أو استدعاء ما شاءت من أشكال العلاقة بالواقع العربي، وهو واقع غني جداً .. ويخرج منه أكثر من هذا.

• هل هذا نوع من الاهتمام بالتاريخ؟

- نعم هو نوع من متابعة التطورات أو التاريخ أو التسجيل .. لو وجهت هذا السؤال إلى كاتب آخر سيسرع بالنفي على أساس أن هناك مقولة خاطئة هي أن الأعمال ذات الطابع الآني مصيرها للاندثار، والخلود مصير الأعمال ذات الطابع العام، أنا لا يعنيني هذا الكلام، أنا مهتم بما يحدث الآن، وما حدث من عشرة آلاف سنة وما يحدث في المستقبل، وهناك أحداث تفرض نفسها ولا تعنيني قضية الخلود على الإطلاق ..

• تعني أن هناك قصدية؟!.

-لا. لم أقرر أن أكتب مثل الرافعي، لكن ما حدث أن الموضوعات تفرض نفسها وما حدث في منطقتنا وفي بلدنا في الثلاثين سنة الأخيرة من هول وزخم درامي وتحولات وتغيرات وشخصيات يثير الضحك .. هل نترك كل هذا ونكتب عن أمير خرج إلى الصحراء فظهر له أسد ..!؟ اقرئي كتب محمد حسنين هيكل ستجدين أن كل صفحة منها تصلح لعمل درامي بشخصياته ومواقفه ..

• في حديث سابق ذكرت أن الكتـّاب العرب المعروفين والمقروئين في العالم ثلاثة .. وقد ترجم لك معظم أعمالك فما هي قصة الترجمة وما هي حقيقة الموقف الغربي حيالها؟ وما هي قصة الضجة التي نراها عند ترجمة كتاب لفلان أو علان؟!.

- ترجمة أعمالنا كلام فارغ، وما تم ترجمته من الأدب العربي للغات الأخرى قليل جداً، وأغلبها ترجمات أكاديمية لجمهور محدود جداً، وبالنسبة للجمهور الواسع تستثنى حالتان فقط: نجيب محفوظ وكتاب الجزائر لأنهم يكتبون بالفرنسية، وأدبنا حتى الآن لا يقدم للقارئ الأجنبي شيئاً مهماً.

• كيف؟

- عندما تقرئين ماركيز - مثلاً - تستمتعين، لأنه يقدم لك عالماً يثير خيالك ويحرك وجدانك .. والسبب ليس لأن هذا العالم غريب عنك فقط، فعالمنا مليء بالغرابة بالنسبة للقارئ الأجنبي، ولكن لأن عالمه قائم على أعمدة من الحرية، أن خياله جموح ويستطيع التعرض لأمور كثيرة ببساطة، ولذلك تستجيب له النفس الإنسانية، في حين أن الكاتب العربي مقيد حتى الآن بمحظورات الثالوث المعروف (الدين، الجنس، السياسة) والمنافسة أمامنا قوية، ولا يمكن الاستهانة بها، وكثير من الأعمال العربية أشعر بخوائها لأنها عاجزة، طبعاً هناك أعمال قليلة تجذب القارئ الغربي، مثل مدن الملح، وكالة عطية، حرافيش نجيب محفوظ رحلة ابن فطومة لأنها تقدم عالماً ثرياً .. وسأقرب لك الفكرة: تأملي صورة المرأة في أدبنا هل شعرت أنها امرأة حقيقية من لحم ودم، وخلفيات وتجارب وأمراض وأطفال وعدم أطفال خاصة إذا كان الكاتب رجلاً، (لأن الكاتبات جزء من التجربة حتى ولو لم يتكلمن عن مثل هذه الأشياء) تصوري أعمالنا التي تقدم امرأة داعرة أو شبقة .. هذه أحلام الكاتب العاجز .. المرأة ليست هكذا .. وقارني بالقراء الإنجليز أو الفرنسيين أو الأمريكان عندما تقع أيديهم على هذه الأعمال أمام أعمال أخرى ناجحة.

• المطلوب؟

-حرية تعبير وتنمية لأن البلد التابعة لا تكون فيها صناعة جيدة، أي أن المرأة لا تعمل بجوار الرجل أمام آلة، بمعنى أن تظل الخلفية الثقافية للمجتمع كله تنظر إلى المرأة كشيء متدن، محرومة من حق ارتداء ما تريد وليس باعتبارها مصدراً للشهوات وليس باعتبارها نداً يقف بجواري على الآلة يشاركني ويكسب كما أكسب ولها نفس الحقوق، ويكون الإنتاج الثقافي في هذه الحالة داخلاً فيه عضوياً كيان المرأة كعنصر فعال، لأنني عندما أعمل معها سأفهمها وأفهم مشاعرها وأتعارك معها وهكذا ..

فحرية التعبير التي تجعل الكاتب يصور أي لحظة من لحظات الحياة حتى في العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة أصدق تعبير، ومن هنا يقدم شخصيات حقيقية وغير مسطحة ..

----------------------------

بقلم: هالة البدري