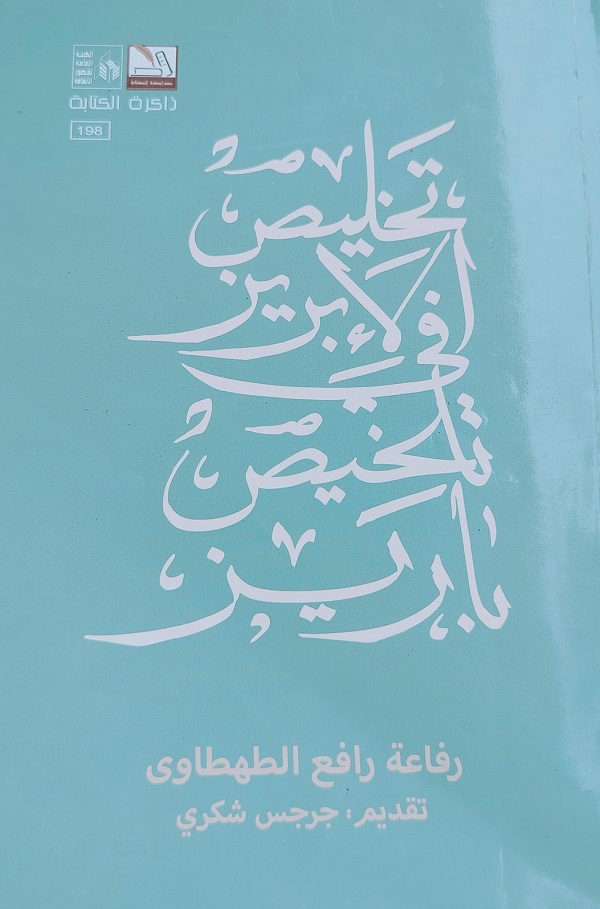

حين سافر رفاعة رافع الطهطاوي إلى باريس طالبًا لدراسة صناعة الترجمة كان عمره حسب الوثائق 24 عامًا، وأثناء رحلته كتب أشهر كتبه «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»، وأعطى مخطوطه لأساتذته هناك الذين أمدوه بنصائح وتعليقات على ما كتب، تباينت بين الإعجاب وتقديم جملة من الملاحظات، منها بعض الأخطاء في الصياغة أو المعلومات، أشاروا إلى أنه من المؤكد سيتفاداها أثناء تبييض هذه النسخة الأولية.

هذا الوصف للرحلة لم يكن شاغل رفاعة وحده، إذ تنقل المصادر ما قام به الطالب «مظهر» الذي كتب في وصف رحلته جوابًا لصديقه يصف له فيها رحلته إلى باريس ومناطق التباين بينها وبين القاهرة، وفاز بالجائزة الأولى على هذا الخطاب من مدرسي البعثة، ويقال أيضًا إن العطار شيخ رفاعة طلب من رفاعة أن يوثق ما يشاهده في باريس وهو ما كان ،فقد أوفى بهذه المهمة خاصة وأنه الوحيد في البعثة الذي كان مرسلاً لصنعة القلم أي صنعة الترجمة ،على عكس زملائه في البعثة الذين توزعت مهامهم في جوانب أخرى من طب وعلوم عسكرية وسياسية ...إلخ.

كتب رفاعة كتابه قبل أن يدخل الثلاثين من عمره، ومن يقرأ هذا الكتاب سيلاحظ لغة الطهطاوي المضطربة، خاصة إذا ما قورنت بكتابته التي كتبها في نهاية حياته مثل كتاب «مناهج الألباب المصرية في مناهج الآداب المصرية»، وهذا الاضطراب نابع في الأساس من لغة عربية كلاسيكية لم تكن قادرة على أن تجاري العالم الحديث في باريس ، إذ تحتوي على مصطلحات حديثة ليس لها مقابل مثل فن المسرح، أو الدستور الذي ترجمها إلى اسم «الشرطة»، أما الثورة ضد شارل العاشر فيسميها الفتنة، وكان يترجم مقاطع من الشعر بأسلوب الشعر الكلاسيكي ، ويعتذر عن ذلك قائلًا ما هو بمعناه أن النص قد يكون في أصله جميلًا ، لكن يفقد هذه الروح عند نقله إلى لغة أخرى. وهو هنا يشير إلى مسألة قديمة حديثة ،كثيرًا ما رُفع شعارها: «إن الترجمة خيانة للنص».

قرأتُ كتاب رفاعة قبل سنوات، وكان شديد الملل ، لكن لحاجةٍ في نفسي، أعدتُ قراءته هذه الأيام، فوجدت فيه أنسًا عظيمًا شغلني عن نفسي.

لأني في هذا الكتاب، تمثّلتُ رفاعة الطهطاوي كأحد أجدادي، وكم ضحكت من أعماق قلبي وأنا أطالع تعليقاته خفيفة الظل، فقد كان الرجل خفيف الظل، وأيضًا صاحب مواقف سياسية وإن لم يعلن عنها صراحة ،فإنك ستجده يمدح محمد علي بشكل مباشر، لكنه من طرفٍ خفي ينتقده، كما يمدح النظام الديمقراطي والشرطة أي الدستور، ودفاع الفرنسيين عن حريتهم ، ويغرق في وصف هذا الجانب ويتحول كأنه مؤرخ للأحداث الفرنسية التي عاصرها والفتنة التي أطاحت بالملك شارل العاشر الذي انقلب على الشرطة ، فانقلب عليه الشعب وثار ثورته وخلعه.

سينقل في الكتاب حسرته على ما آلت إليه مصر حين رأى باريس «ومع ذلك فلم تحل ببلد من بلاد الدنيا نكبات عجيبة وبلايا غريبة مثل ما حل بمصر المباركة المصابة بالشقاء».

تظهر في هذا الكتاب عقلية رفاعة ابنِ زمانه، من خلال إيمانه ببعض الخرافات والأفكار المغلوطة من جهة، ومن جهةٍ أخرى من خلال تبنّيه لقيم اجتماعية ثورية، خصوصًا فيما يتعلق بالمرأة، إذ لا يربط عفّتها بالزي الذي ترتديه، بل يرجع ذلك إلى التنشئة. فيقول ما نصه: «بالنسبة لعفة النساء لا يأتي من كشفهن أو سترهن، بل منشأ ذلك التربية الجيدة أو الخسيسة».

يتحدث عن الطبقة الوسطى بوصفها حاملة القيم النبيلة، في مقابل فئة الموسرين والرعاع الذين يتشابهون في تخليهم عن الأعراف والقيم وهي واحدة من القواعد المعروفة الآن في علم الاجتماع.

يرصد رفاعة حال العشاق في باريس وكيف يتواصلون: «وإعلام العشق بين العاشق ومعشوقته يكون بالمراسلة». وأماكن اجتماعهم أماكن اللهو، أشكال المقاهي والطرقات، وكأنها كاميرا تصور وتوثق اللحظة التي عاشاها بقلمه.

يكشف عما يعجبه من عوائدهم من الصدق والوفاء بالعهد وكراهيتهم للمثلية، فيقول: «ومن الأمور المستحسنة في طباعهم (أي الفرنسيين)، الشبيهة (أي المثلية) حقيقة بطباع العرب، عدم ميلهم إلى حب الأحداث (أي الغلمان) والتشبيب فيهم أصلًا، فهذا أمر منسي الذكر عندهم، تأباه طبيعتهم وأخلاقهم، ومن محاسن لسانهم وأشعارهم أنها تأبى تغزل الجنس في جنسه، فلا يحسن في اللغة الفرنساوية قول الرجل عشقت غلامًا، فإن هذا يكون من الكلام المنبوذ المشكل، فلذلك إذا ترجم أحدهم كتابًا من كتبنا يقلب الكلام إلى وجه آخر، فيقول في ترجمة تلك الجملة: عشقت غلامة، أو ذاتًا، ليتخلص من ذلك. فإنهم يرون هذا من فساد الأخلاق، والحق معهم، وذلك أن أحد الجنسين له في غير جنسه خاصة من الخواص يميل بها إليه، كخاصة المغناطيس في جذب الحديد مثلًا، وكخاصة الكهرباء في جذب الأشياء، ونحو ذلك، فإذا اتحد الجنس عدمت الخاصة، وخرج عن الحالة الطبيعية، وهذا الأمر عندهم من أشد الفواحش، حتى أنه قلما ذكروه صريحًا في كتبهم، بل يكنون عنه بما أمكن، ولا يسمع التحدث به أصلًا».

يبدو هذا الكلام عجيبًا هذه الأيام، خاصة بعد ما شهدته وأثارته أولمبياد باريس الماضية.

يظهر رفاعة في هذا الكتاب كطالب نجيب، ذهب إلى فرنسا ليتعلّم "صناعة الترجمة"، لا كما يتوهم الناس ومنهم كاتب مقدّمة هذا الكتاب، بأنه سافر إمامًا ليقيم الصلاة والخطبة ، بل كان مرسَلًا ضمن بعثة تعليمية، بهدف محدد، وقد أشار أحد أساتذته إلى نبوغه في الترجمة مقارنةً بغيرها من العلوم، لأنها كانت هدفه الأساسي من البعثة ، أي أنه كان يصب اهتمامه على صناعة الترجمة مقارنة بالرسم وغيره من العلوم، بعيدًا عن الخرافة الشائعة المنتشرة حوله ، وهذا الأمر لفت انتباهي إليه مبكرًا الدكتور عبدالرحمن الشرقاوي.

ويذكر رفاعة أن إقامة طلاب البعثة كانت مجتمعين أقل من سنة، قضوها في تعلّم الأساسيات، ثم توزّعوا على أماكن متفرقة، ولم يكونوا يجتمعون إلا في أيام البطالة والأعياد، وغالبًا في أيام الأحد، لا الجمعة، مما يعني أنهم لم يكونوا يقيمون صلاة الجمعة التي تتطلب عددًا معينًا من المصلّين ، ويضاف إلى ذلك أنه ينقل عدم ترحيب مسئولي البعثة بقدوم الطلاب من أماكن درسهم لمقر البعثة ، بل حددوا أن يأتوا كل أسبوعين مرة واحدة، وكانوا يفضلون عدم قدومهم واستقرارهم في أماكنهم ، وكان موعد اجتماعهم هو أيام البطالة ، أي أيام الآحاد، وهي الإجازات الرسمية الفرنسية.

في هذا الكتاب، قال رفاعة ما لا يزيد على 1٪ مما رآه وشاهده، وربما ما ذكره لم يكن الأهم على الإطلاق.

لكن لديّ يقينٌ أنه، في جلساته الخاصة، حين كان يحكي لتلاميذه وأصدقائه، قال ما هو أعمق وأخطر وأكثر دلالة مما سجّله في هذا النص.

ورغم ذلك، يظل هذا الكتاب وثيقة مهمة لعصره، ومفتاحًا لمقارنة حال مصر آنذاك بمدينة باريس، كما رآها شابٌ قادم من الشرق، مفتون بالحضارة الغربية، منبهر بنظامها، لكنه واقف على أرضٍ صلبة، يحمل في قلبه محبة جارفة لمصر والعرب، ويدافع عن هويته كما يدافع عن إعجابه بالآخر.

----------------------------

د. عبدالكريم الحجراوي