لم يكن الدكتور هيثم الزبيدي مجرّد اسم في قائمة الإعلاميين العرب، ولا رجلًا يجلس خلف مكتب ليوقّع على سياسة تحرير. كان رجلًا تتجسّد فيه الفكرة، ويتحوّل فيه الإيمان بالمعرفة إلى سلوك يومي، والاتزان العقلي إلى أسلوب حياة. جمع بين صرامة الباحث، ودقّة المهندس، وشفافية المثقف، فترك أثرًا عميقًا بصمتٍ نادر.

وُلد في العراق، حيث تعلّم من طفولته حبّ التفاصيل. درس في بريطانيا، فآمن بالمنهج، ثم دخل إلى الصحافة لا كهاوٍ أو طارئ، بل كمؤسس رؤية ومشروع. لم يكتب ليتكلم، بل ليفكّر. لم يسعَ إلى الضوء، بل إلى الدلالة. عاش في الظلّ، لكنه كان يصنع النور للآخرين. وعندما أسّس منصة "ميدل إيست أونلاين"، لم يكن يضيف موقعًا إلى الفضاء الرقمي العربي، بل كان يبني منبرًا ناطقًا بلغات متعددة، يخاطب بها الغرب بلغة العقل، ويعيد تقديم الإنسان العربي بعيدًا عن الكليشيهات والانفعالات. ثم جاءت صحيفة "العرب"، فقادها بلغة المستقبل لا بلغة الماضي. أعاد بناءها لا لتكون مجرد جريدة، بل لتصبح مؤسسة، عقلانية في مقاربتها، صارمة في لغتها، مرنة في تطورها، مستقلة في موقفها. كان يؤمن أن الصحافة ليست سلطةً رابعة فحسب، بل مسؤولية ثقافية وأخلاقية، وأن الخبر لا يكتمل من دون خلفية، ولا الرأي من دون نزاهة.

لم يكن يؤمن بالصخب، بل بالهدوء المفكّر. لم يكن يهاجم، بل يحلل. لم يكن يهدم، بل يبني. ولهذا، حين غاب، لم يغب فعليًّا. ظل صوته خافتًا في خلفية كل قرار، وظلّ اسمه حاضرًا في كل افتتاحية تُكتب بحكمة، وفي كل مقال لا يخشى التعمّق. كان هيثم الزبيدي رجل بداياتٍ لا تنتهي. وحين رحل، لم تكن تلك نهاية، بل بداية أخرى لغيابٍ مملوء بالحضور.

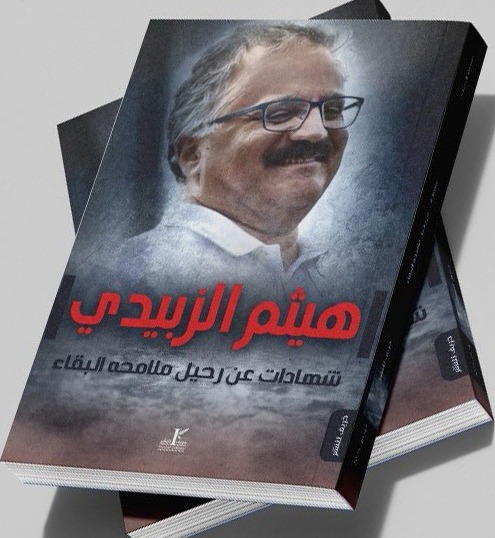

وهذا الكتاب "شهادات عن رحيل ملامحه البقاء"، الذي صدرت منه طبعتان جمع فيه صديق رحلته الكاتب الصحفي كرم نعمة جميع المقالات التي كتبت من قبل صحافيين وكتاب عراقيين وعرب بعد رحيله، ونشرت في صحيفة “العرب” والمطبوعات والمواقع الأخرى. وصدر الكتاب بطبعتين عن دار “خريف للنشر” في تونس ودار “عناوين” في القاهرة. ليس تأبينًا عاديًّا، بل مرآة جماعية عكست حضور هذا الرجل في حياة زملائه وأصدقائه وأسرته، وخلّدت إرثه المهني والإنساني في أكثر من خمسين شهادة متدفقة بالمحبة.

مهندس الرؤية الإعلامية

ربما لا تبدأ عظمة الرجال من المواقع التي يشغلونها، بل من الطريق الذي يسلكونه للوصول إليها. هكذا فعل هيثم الزبيدي. لم يدخل الصحافة عبر "الباب السياسي" كما فعل كثيرون من جيله، بل دخلها من خلفية أكاديمية صلبة في الهندسة النووية، ومن موضع "المدقق اللغوي" المتواضع في صحيفة "العرب". ولكن، كما يروي محمد الهوني، رئيس تحرير الصحيفة، فإن الزبيدي "كان يملك من الشغف والمبادرة ما يجعله لا يكتفي بالسطور المدققة، بل يحلم بنقل الصحيفة إلى مصاف المؤسسات الإعلامية الكبرى". وبالفعل، انتقل من المدقق إلى الكاتب، ثم إلى المدير، وصولًا إلى المؤسس الثاني لـ"العرب" عام 2012.

عقل تحليلي، قلب إنساني

تجمع شهادات الكتاب على أن الزبيدي لم يكن مجرد مدير ناجح، بل كان "مهندسًا فكريًّا" للصحافة العربية في المهجر. لم يرضَ بأن تبقى صحيفة "العرب" تقف عند حدود تغطية الأخبار، بل نقلها إلى مجال التحليل، والرأي، والتحقيقات المتخصصة، وأضاف إليها منصات متعددة باللغات الأجنبية مثل "العرب ويكلي" و"ميدل إيست أونلاين"، بهدف مخاطبة القارئ الغربي بلغة يفهمها، بعيدًا عن التبسيط أو التهويل.

يقول مختار الدبابي في شهادته: "كان أشدّ ما يستفزّ الدكتور الزبيدي هو المديح الفج أو الانتقاد المحمّل بالأيديولوجيا. كان يرى أن الصحفي الحقيقي هو من يقدّم زاوية ذكية وتحليلًا نزيهًا، لا من يصطفّ أو يصفّق". وهذا ما جعله يرفض الشعارات، ويستبدلها بالمعرفة، يرفض الخطابات التقريرية، ويستبدلها بالسياق والتحليل.

الإنسان الذي سكن المؤسسة

ما يجعل هذا الكتاب أكثر من مجرد رثاء، هو الطابع الشخصي الحميمي الذي حملته صفحات كثيرة منه، لاسيما تلك التي كتبتها أسرته، زوجته منال الزبيدي، وابنته دنيا، وابنه عمر. في نصها المؤثر تقول منال: "كنتَ تتأخر عن كل شيء، إلا عن موعدك مع الموت". وهي عبارة تختصر علاقة حب استمرت منذ أيام الدراسة الجامعية في بغداد حتى الرحيل الصامت في لندن. لم يكن الزوج، في وصفها، مجرد شريك حياة، بل حكيمًا، وديعًا، حازمًا في الحق، ومخلصًا في العاطفة. وكم كانت الكلمات جارحة حين وقفت أمام بوابة المقبرة المغلقة في الصباح الباكر لتقول: "هل كُتب التأخير على لقاءاتنا حتى بعد وفاتك؟".

أما ابنته دنيا فترى فيه "صوت شعبنا". تقول: "كان الإعلام بالنسبة لوالدي مسؤولية أخلاقية، لا مهنةً فقط. لم يكن يكتب ليرضي أحدًا، بل ليبني جسرًا بين عالمين: عالمنا العربي، والعالم الغربي الذي لم يفهمنا جيدًا". كان يؤمن بأن الصحافة ليست ساحةً للانتقام، بل مساحة للتمكين والحماية والإلهام. وكان يرفض تعليب المنطقة في صور نمطية، ويعمل بلا كلل لتقديم خطاب بديل، عقلاني، عابر للأيديولوجيا.

ويضيف عمر، ابنه: "كان والدي يرفض الانحياز. علّمني أن أكون مراقبًا مثل البومة في الليل، لا أندفع وراء العواطف، بل أبحث عن الحقيقة". هكذا تكتشف أن هذا الرجل، خلف مقالاته الافتتاحية الصارمة، كان يحمل قلبًا رقيقًا، وروحًا شاعرة، وخيالًا محبًّا لحكايات "ستار وورز" و"WWE".

المثقف الموسوعي

لا يختلف اثنان على أن الزبيدي لم يكن صحفيًّا فقط، بل مفكرًا عضويًّا، يقرأ كل ما تطاله يداه. يقول كرم نعمة: "كان هيثم قارئًا قبل أن يكون كاتبًا. وكان يردد دائمًا: عندما نستمر بالصراخ فلا أحد يسمعنا". أراد للصحافة أن تكون مشروع تنوير لا منبرًا للشتائم، وأن تكون مزيجًا بين جماليات اللغة ودقة الأرقام. ورغم خلفيته العلمية، كان محيطًا بالفلسفة، الأدب، الدين، والعلوم السياسية، ومتابعًا دؤوبًا للمشهد العربي والدولي. كما كان مطّلعًا بعمق على تاريخ المغرب وثقافته، ويعدّه نموذجًا للحكمة والانفتاح، بحسب شهادة شقيقه الدكتور خيري الزبيدي.

هندسة المقاومة

حتى مرضه، واجهه الزبيدي بنفس الروح التي واجه بها صعوبات الحياة. لم يعلن عنه لسنوات، لم يشكُ، ولم ينقطع عن العمل. يقول خيري: "كان يستيقظ الخامسة صباحًا، يتصل بالصحافيين، يكتب، يحرر، يراجع، رغم الألم". وفي واحدة من أجمل لحظات الكتاب، يقول خيري: "شهادة الدكتوراه التي أرادها من إمبريال كوليدج كانت مقاومة شخصية، مشروع حياة لا مجرد إنجاز أكاديمي". كما يتحدث عن جولتهما المشتركة في مكتبته الخاصة، وعشقه لهواية جمع الطوابع، التي بدت كأنها "رحلة داخل التاريخ، لا مجرد ورق". كان يحب التفاصيل، ويؤرشِف حياته كما يُؤرشف الذاكرة الجمعية.

وفاء لا يعرف الزيف

واحدة من الصفات التي تكررت في معظم الشهادات هي وفاء الزبيدي. يقول خيرالله خيرالله: "كان سريع الغضب، لكنه أسرع في التسامح. وكان وفيًّا حتى لمن خذلوه. لم يعرف الخيانة". أما محمد أبو الفضل فيروي عن لقائه الأخير معه، الذي اختصر فيه الزبيدي رؤيته بقوله: "ما نحتاجه اليوم هو عقل بارد وقلب دافئ". وهي جملة تصلح أن تكون تلخيصًا لحياته كلها.

صحافة المواجهة

بعض الشهادات تسلّط الضوء على فلسفته التحريرية، لاسيما في ما يتعلق بمواجهة الإسلام السياسي والتطرّف الفكري. أنشأ صفحات مخصصة لذلك، وركّز على التحليل لا الشعارات. يقول مختار الدبابي: "لم يكن يريد أن تصف الجماعات المتطرفة بكلمات عامة، بل أن تفكك خطابها، وتحلل كتبها، وتفضح بنيتها الذهنية. كان يرى أن المبالغة في الهجوم تخدم المتطرفين بتأكيد مظلوميتهم". ولهذا خصصت "العرب" صفحات لـ"الإسلام السياسي" و"التسامح"، وكانت تُظهر النقيض لا للتشويه، بل للتنوير.

إلى ما بعد الرحيل

الكتاب لا يتوقّف عند التأبين، بل يناقش مسؤولية "العرب" ما بعد الزبيدي. يكتب محمد الهوني أن الصحيفة "ليست مشروع شخص، بل رؤية جماعية"، وأنها "ستواصل رسالتها في مواجهة الشعبوية والتطرف وتقديم خطاب عقلاني مستقل". كما يضع خطة واضحة لاستثمار الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى، دون التخلي عن الجوهر المهني للصحافة.

أثر لا يمحوه الغياب

في اللحظة الأخيرة، حيث انتهى الموكب الجنائزي في لندن، يشير خيري الزبيدي إلى مشهد بليغ: "نبتت بجوار قبره شجرة زيتون وحيدة.. لم تكن مصادفة، بل رسالة تقول: هنا يرقد رجل عاش للسلام، ونذر فكره للمحبة". هذا المشهد الخفيف في حضوره، الثقيل في معناه، يشبه تمامًا روح هيثم الزبيدي: الصامتة، المثمرة، الباقية.

أثر لا يمحوه الغياب

لم يكن وقع رحيل الدكتور هيثم الزبيدي صادمًا لأسرته وزملائه فحسب، بل هزّ وجدانات أصدقائه الذين رأوا فيه رفيق الدرب، وصاحب المروءة الرفيعة. وقد جاءت شهادة محمد الحمامصي محمّلة بهذا الوجع الإنساني الخالص، حيث كتب "وداعًا يا حبيبي.. أيّ حبيبٍ أنت يا هيثم! كنتَ السند، الأخ، والنبع النقيّ الذي لا ينضب. غيابك ليس فراغًا فحسب، بل زلزال في الروح".

ويضيف"كنت صديقًا من النوع الذي يتكئ عليه المرء بثقة تامة، بلا خوف من خذلان. نم قرير العين يا حبيبي.. فقد كنت صادقًا في كل ما قلت، نقيًّا في كل ما فعلت، وعميقًا في ما آمنتَ به".

وأخيرًا ليس سهلًا تلخيص سيرة رجل مثل هيثم الزبيدي في كتاب، ولا حتى في مقال. فهو، كما وصفه كثير من زملائه، "كان مؤسسةً تمشي على قدمين". لكن كتاب "شهادات عن رحيل ملامحه البقاء" ينجح في جعله حاضرًا رغم الغياب، حيًّا في الذاكرة، وفي الخط التحريري الذي تركه. رجل بدأ حياته ببساطة طالب مغترب، وانتهى ملهمًا لقرّاء بالآلاف، ومربيًا لأجيال من الصحافيين. لم يكن نجمًا في الهواء، بل ضوءًا في العُمق. وها هو، كما كتبت ابنته دنيا: "لم يعد يجلس على مكتبه، لكن صوته لا يزال يتردد في كل فكرة، وكل من لا يزال يؤمن بقيمة الكلمة".

--------------------------

بقلم: محمد الحمامصي