ويَبقَى الشِّعرُ:

معَ كُلِّ ما تتعرَّضُ لهُ حركةُ الشّعرِ العربيّ من انتكاسةِ مهزومٍ في معركةٍ متّصلةٍ لانهاية لها، أو خفر القصيدة في مواجهةِ جهامة الواقعِ وماديّتهِ، وصدامهِ مع كلّ ما هو روحيّ ووجدانيّ وإنسانيّ، تظلّ روح الشّعر تسكننا وتتطلّعُ للتّحليق كالنّوارسِ، أو تجمح كالخيول، أو تحلّق كالعصافير، أو تخطف عيوننا وأفئدتنا كالمرأة الفاتنة التي لا تُقاوم...!

نعم؛ فستظلّ القصيدة هي توأم العربيّ ومكنون سرّه، ونجواه، وروحه، وعشقه، ومستودع أشجانه، ومكنز آماله، بما تتّسم به لغتها من التّكثيف والاكتناز والثّراء والشّحنات المعنويّة والعاطفيّة، والحمولات الإنسانيَّة بما لا تستطيعه كلّ فنون القول من سرد أو مسرح أو مقالٍ؛ فسيبقى الشعر، وستظلّ لغته تحاورنا، وتشغلنا..!

الرُّوح العربيَّة رُوح شَاعرةٌ ما زالت تستحضر بيتًا أو شطرًا تروي به غلّتها، أو تسكن روحها، أو تطرب لإيقاعه ساعة طربها ونشوتها، ويبقى الشِّعرُ.

لغةٌ تُشبِهُني واكتنازُ السِّيرةِ:

في مجموعة شعريَّة فريدةٍ يسلك فيها الشّاعر والأديب والكاتب الصّحفيّ البارز مجدي شندي ثلاثة دواوين له، أنشدها في مراحل عمريَّة مختلفة من سيرتهِ الذّاتيَّة والشّعريَّة، وقد جاءت عناوينها كالآتي: اشتهاء اليمام، ونشيج بدائي، وأنين البنفسج، تؤلّف فيما بينها مئة وأربعين مقطوعة شعريَّة، تتوزّع عناوينها بين حقولٍ دلاليَّة بعينها يمكن إجمالها في: الشَّاعر والقصيدة، العاشق والمعشوق، الثَّائرُ والوطن، الخيل والليل، المرأة والنيل، اللغة والصّمت، الحياة والموت.

هذه الدّوائر السّبع على طريقة العرب في بثّ الأَسرار للعددِ سبعَةٍ، تتوزّع المائة والأربعون مقطوعة في مضاعفة للعددِ سبعةٍ عشرين ضِعفًا، ولأنّ الشّاعرَ العاشق المناضل، الممتطي صهوة الخيل في الليل هو الباحث عن سرّ اللغةِ التي يراها سرّ الحياة والموت؛ فقد ضغط العناوين كلّها في عنوان جامعٍ للتّجربةِ كلّها: لغة تشبهني

لتحضر اللغة أوَّلا ويظلّ الشّاعر بين الحضور والغياب، بين العشق وفقد المعشوق، وصهيل الخيل وسكون الليل؛ ليظلّ في مشابهةٍ لا تريحه في الحضور، ولا تتركه في الغياب في رحلة الحياة والموت.

الشَّاعرُ والقَصيدَةُ:

قبل نهاية الديوان الأول" اشتهاء اليمام" تأتي قصيدته: "الظلّ والقصيدة"، التي يقسّمها وفقَ ما رأيناه من وحداتٍ دلاليَّةٍ إلى مفتتحٍ، وخمسة صواهل؛ لتتصادى القصيدة مع سيرتها وسيرة الشّاعر الذي عبر خمسة عقود؛ كما يشيرُ إلى عُمرهِ في قصيدتهِ مفتتح العِشْقِ"(ص63)،وظلّ يصهل في قصيدته:"الظلّ والقصيدة"، محاولًا الإمساك بشبحِ القصيدة، أو ظلّها؛ كما وصفهُ؛ فتبدأ كما بدأت قديمًا منذ ميلادها الأوَّل بالمطلع أو المفتتح الذي لا ينسى يذكّرنا فيه بالطّللِ الذي توّج هامة القصيدة العربيَّة القديمة:

وقُلْتُ: ابلَعي ماءَكِ يا أَرْضُ

لمْ تبتَلِعْ ماءَها الأَرْضُ

ابتلعتْ ظلّهُ

فغدَا طَلَلًا

وهو مطلعٌ كاشفٌ عن عروبة الشّاعرِ، وتسرّب تراثُ العُروبةِ بلُغتها، وما تحمله من مقدّساتٍ يتناصّ معها لتتشبّعَ لُغَةُ القصيدةِ من ماءِ تُراثِها من قولهِ تعالى في سورة هُودٍ: "وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ"[آية:44] والآية واردة في سياق طوفان نوحٍ الذي لم يبقَ بعده سوى طللٍ، يراوغ الشّاعرَ بين التناصّ الهدم والامتصاصِ، بينَ ابتلاعِ الأرضِ مَاءَها، وعدَم ابتلَاعِها.

وفي الصَّهيل الأوَّل الذي يحلّ محلّ الدّفقة الشعريَّة الأولى للقَصيدَةِ العربيَّةِ التي تواطأ النّقَّادُ في عَدِّها سَبعًا يأتينَا الصّهيل في سبعة أسطرٍ تتراوح بين الطول المفرط في الأول والتكثيف والاختزال في كلمتين في السَّطر الأَخيرِ:

راودَته القصيدةُ عن نفسِهَا؛ فَغَاصَ في بحارِهَا، هُنا يَاقُوتةٌ بِانتِظَارِ فتَاهَا، وعَلى شَاطِئِ الميدَانِ ثَورَة

رأى الفَتى أَنَّهُما حَيَاةٌ

فَكانتَا الرَّدى..

لَمْ يَعُدْ مِنْ يَومِها يَهتمُّ بالأحلَامِ

بَعدَمَا

قُدَّ قلْبُهُ

وانشَطَر.

يمزج الشّاعر هُنا بين تجربتهِ في اقتناصِ جوهرة القصيدةِ، أو ياقوتتها التي غاص من أجلها البحار، من ناحيةٍ، والثَّائر الذي غاص في الميدان يبحثُ عن حريَّتهِ من ناحيةٍ أُخرى؛ في توحُّدٍ صوفيّ وتماهٍ روحيٍّ بين الشَّاعرِ وقصيدتهِ التي رآهما حياةً؛ فَكانتَا الرَّدَى، وعلى طريقةِ المونتاج السِّينمائيّ يقصُّ مراحلَ الخيباتِ ليأتيَ قرار هَجرِ الأحلامِ، وعدم الاكتراثِ بها، والالتفاتِ لها بعدَ أنّ مزّقت قلبهُ نصفينِ: نصفٌ مع الشّاعر الشّهيد، ونصفٌ مع ياقوتة القَصيدَةِ المهدَرة.

وفي الصَّهيل الثَّاني الذي يجمع بين الفارس وفرسه أو الشّاعر وقصيدته يستكمل رحلة البحث عن الياقوتة المستحيلة التي تبعث الشّاعر بعد الطوفان، وتستنقذ الياقوتة من أحشاء النّهر لحظة الغروب في انبعاث النوارس وتغريدها من جديدٍ في حلم البعثِ:

تَشِيخُ السَّمواتُ وتبقَى، هُناكَ في الأُفقِ نجمةٌ لامعةٌ، بانتظار طوفانٍ يطلُّ لتُلهِمَ السَّارينَ أنَّ: ختامَ الختامِ بدءُ الحياةِ، وأنَّ النّوارسَ تُبعثُ يومًا مغرِّدَةً كأنَّ الرَّدى لم يكُنْ.

عادَ الفَتى ثَمِلًا وظَلَّ عَقلُهُ هُناكَ، وراءَ الغُرُوبِ، فوقهُ شَاهِدَانِ، ياقوتةٌ وثورة.

وبالّرغم من حضور مشاهد الموت والنّهاية فإنَّ العنقاء قادرة على أن تبعثَ من جديدٍ، والنّوارس المهاجرة ستعودُ حتمًا إلى أعشاشِها؛ فهي الطيور الوحيدة التي تأبى الحياة خارج أوطانها، وفي طيرانها ينبعث الأملُ، ويعودُ حلمُ الشّاعر والقصيدة، وإنْ رآهما بين السُّكرِ والانتباهِ على شاهدي قبرٍ لحظةَ الغروبِ.

وفي الصَّهيل الثَّالثِ يعودُ الشّاعرُ ممتطيًا جوادهُ مردّدًا قصيدته في وضوحٍ وقد انقشع الظلام، وتمتد رحلتهما حتى الصهيل الخامس.

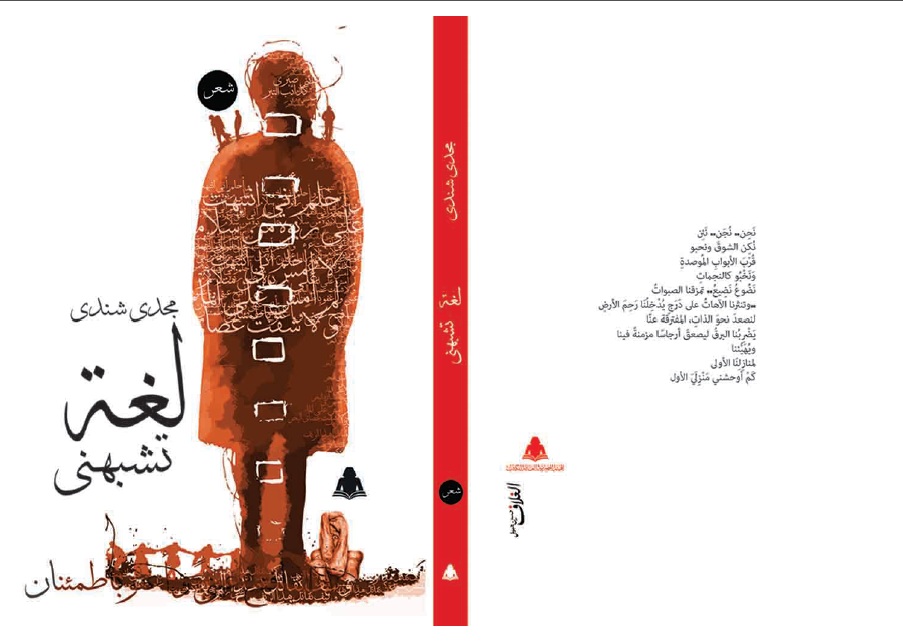

غلاف ديوان مجدي شندي "لغة تشبهني"

غلاف ديوان مجدي شندي "لغة تشبهني"

زمن الكتابة وزمن النشر:

ويبدو من أصداء الديوان الأول أنَّه يمثّلُ تجربة الشّاعر إبَّان ثورة يناير، وما بعدها؛ لذلك يختمه بأغنية للناشطة الحقوقية يارا رفعت سلام، قد يعود تاريخ القصيدة إلى سنة 2014م.

ومن خلال هذه القصيدة المحوريَّة يمكننا قراءة الديوان كله أفقيا ورأسيًّا؛ فالشّاعر مشغول بمصر فهي المعشوقة والعِشق، ويخشى عليها طوفان نوح الذي يحضر في عتبة العنوان في قصيدة أخرى: "أحزان نوح"، ولكنَّها تصيرُ الغزال الذي ينجو في السفينة، والسنبلة التي تطعم الجائعين، والمهر الذي لا يكف عن الصّهيل (ص 73-74)؛ لذا يلتفتُ إليها عازفًا لحن قصيدة نزارية على شاطئ نيلها المسحور:

خمسة آلافِ عامٍ

تُمصّرينَ كلَّ من نحوكِ.. يَعبرُ الدُّرُوبَ

فمنْ ذَا يَسُودُ سَاحتَكِ البيضَاء؟

يا نديمَةَ الزَّمن.(ص57)

ولا يفتأ يغني للوطن المعشوق على ضفتيه:

ياجمالًا يُحاصرني في ضِفَّتينِ

وموجًا يحملُني فوقَ جناحِ المحالِ

ووردة تُبحِرُ في دمي المسبيّ..

تحتَ سنابكِ خيل عيونك، فوق حدودِ الخيال (ص53).

أسرارُ القصيدة:

حاول الشاعر والإعلامي السيد حسن أن يستكشف مواطن الإيقاع الخفية في قصيدة مجدي شندي، وأن يقف على سرّ سحرها الأخاذ؛ فأرجع الأولى للقوافي الداخلية، والثانية للنَّبرة الصُّوفيَّةِ، وأرى أن سرّ الإيقاع لدى مجدي شندي يرجع إلى قدرته الفائقة على الترديد النغمي من خلال التَّكرار بكل صوره بداية من تَكرارِ الحرُوف فالمقاطع فالكلمات فالجمل فالصيغ فالأساليب، ويبدو هذا واضحًا من عتبة المفتتح التي تبدأ وتنتهِي بجملته: للقلبِ .. هذا ربِيعٌ أخيرٌ، وفي قصيدته الأولى: "فقه المسافرِ في الضَّبابِ" يكررُ قوله: كنْ وحيدًا، ثمَّ يستثمر هذا الأسلوب في تنويعاتٍ مثل: كُنْ واحدًا.. كُنْ صخرة.. ثمَّ يضغطُ على الفعلِ الأمريّ كن: كن العبير.. كُن البهيَّ.. كن أنتَ.

والقصيدة، وإن استدعت صوت أمل دنقل في المفتتح والمنهى بقوله: لاتساومْ، في تَساوقٍ واضحٍ مع قول أملٍ الأشهرِ: لاتُصالح، (ص11) فإنَّها في مجملها تتَصادَى مع تجربةِ عنترة بن شدَّاد في قصيدتهِ:

أنا في الحَرْبِ العَوَانِ .. غَيرُ مَجهُولِ المَكَان

أَينَما نادى المُنادي .. في دُجى النَقعِ يَرانِي

وَحُسامي مَع قَناتي .. لِفِعالي شاهِدَانِ

أَنَّني أَطعَنُ خَصمي .. وَهوَ يَقظَانُ الجَنانِ

أَسقِهِ كَأسَ المَنايا .. وَقِراها مِنهُ داني

أُشعِلُ النارَ بِبَأسي .. وَأَطاها بِجِنَانِي

إِنَّني لَيثٌ عَبوسٌ .. لَيسَ لي في الخَلقِ ثَانِي

خُلِقَ الرُّمحُ لِكَفّي .. وَالحُسامُ الهِندُوانِي

وَمَعي فِي المَهْدِ كانا .. فَوقَ صَدري يُؤنِساني

وهذا التّناصّ نجد أمثاله مع كثير من شعراء العربِ؛ كقوله:

إن الممالكَ يا شهيَّ الرُّوحِ تفنى

ويبقى ما زرعتَ

وما رسمتَ من أيقونةٍ للعشقِ خالدة

يتناصّ مع أبي العلاء في قوله الشّهير:

أَودى المُلوكَ عَلى اِحتِرا سِهِمُ وَلم تَبقَ المَمالِك

يا رَضوَ لا أَرجو لِقا أَكَ بَل أَخافَ لِقاءَ مالِك

وفي مطلع قصيدته:

تقول لي أُمّي: انتبه، واسرج خيولكَ جيّدًا

واشحذْ سِلاحكَ قبلَ نُطقِ الحرفِ

لا تعجلْ

قدّم ورودك أوَّلًا في ساحة الحربِ، وبادئ بالسّلامِ

يتناص مع قول أبي العلاء المعريّ الأشهر:

أَسرِج كُمَيتَكَ في الكَتائِبِ جائِلًا وَدَعِ الكُمَيتَ أَخا الحَبابِ الجائِلِ

ولذا يأتي إعلانه صريحا بحلول رُوح المعريّ في روعه:

وحلَّت في الرّوع رُوحُ..

أبي العلاء (ص13)

وإن كان في قصيدته "ندم" يعلنُ أنَّه يعارض محمود درويش في قصيدته: "أنا العاشق السيّء الحظ" (ص159) ويستحضر روح أبي القاسم الشّابي قبيل ختام مجموعته (ص272)؛ فإنه يستحضر روح المتنبي في قوله الشّهير:

أَرَقٌ عَلى أَرَقٍ وَمِثلِيَ يَأرَقُ وَجَوىً يَزيدُ وَعَبرَةٌ تَتَرَقرَقُ

حين يأوي إلى كهفه وحيدًا في المساءِ:

أو كُلَّما حلَّ المساءُ انتابني

أَرَقٌ عَلى أَرَقٍ وتدَفَّقَتْ..

كفيضٍ من سناءْ. (ص13).

ومع كثرة التناص مع الشعر العربيّ والقرآن الكريم في عتبات بعض قصائده وتضاعيفها؛ كما في قصائده: "سيرتها الأولى، ويوسف، واخلع نعليك، في تأكيد على عروبة الشاعر والقصيدة؛ فإنه يجنح إلى لغاتٍ أُخرى في عتبات بعض قصائده؛ كما في قصيدته:"كونشيرتو الأرواح" ص 12، وهيلين تتحدَّثُ (ص47)، ونوستالجيا عاشقين (ص43)، وهو ما نجده في تضاعيف القصائد؛ إذ يصل الأمرُ للجمع بين القصيدة وترجمتها بالإنجليزية في سياق متصل؛ كما في قصيدته "طريق" (ص33)؛ ليعلنَ الشّاعرُ أنَّهُ بالفعلِ يصنعُ معجمًا لغويًّا يُشبههُ ليصيرَ ظلًّا لهُ ولشعرهِ؛ فهو العربيّ العاشق لعروبتهِ ووطنهِ ولُغتهِ من ناحيةٍ، والمنفتح بكلّ قلبه وروحهِ على العالمِ في ثقةِ الفارس الجموح الذي يسرج خيله جيّدًا ليسجّل سيرةً شعريَّةً تُشبههُ؛ كما نصحته أُمُّهُ:"كُنْ أنتَ أنتَ".

-----------------------------

بقلم: د. محمد سيد علي عبدالعال (د. محمد عمر)

* أستاذ الأدب والنقد ووكيل كلية الآداب للدّراسات العليا بآداب العريش.