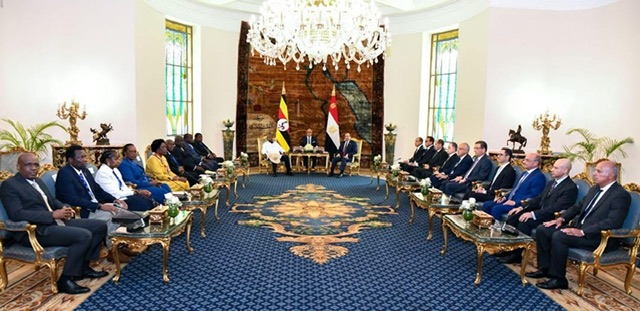

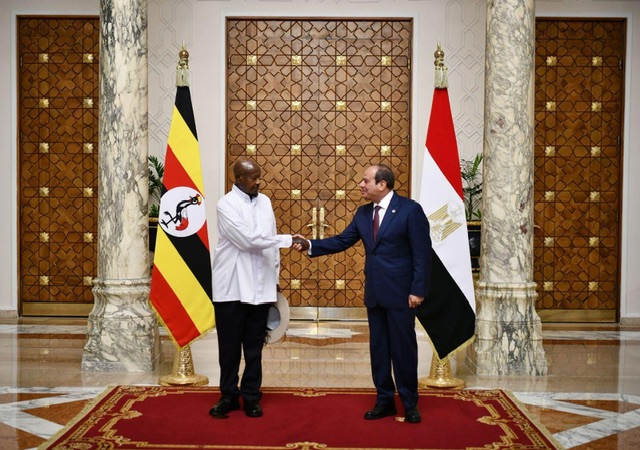

انطلقت فاعليات مهرجان نوادي المسرح الذي تقيمه وزارة الثقافة المصرية سنويًّا في الأقاليم المصرية السبعة (القاهرة، الإسكندرية، الدلتا، القناة، شمال الصعيد، وسط الصعيد، وجنوب الصعيد) لاختيار الأفضل من بين 155 عرضًا مسرحيًّا للوصول إلى فاعليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح الذي تقام فاعلياته في القاهرة. وجرى اختيار 155 عرضا المتنافسة من أصل 325 مشروعًا تقدموا للمشاركة في فاعليات المهرجان.

يهدف مهرجان نوادي إلى إرفاد الساحة الفنية المصرية بدماء جديدة من المخرجين والفنانين الشباب، عبر منحهم ميزانية ضئيلة لإنتاج عروضهم المسرحية ميزانية تقل عن 100 دولار، ورغم ذلك يعد مهرجان نوادي المسرح واحدة من أكثر التجارب النوعية نجاحًا ورواجًا في تاريخ المسرح المصري، توفر فيه الهيئة العامة لقصور الثقافة الفرص للشباب لإبراز مواهبهم في الإخراج والتمثيل والموسيقى التصويرية والديكور..إلخ، ويراعي فيها تمثيل جميع المحافظات المصرية باختيار عروض المميزة منها اختيار مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تحقيق العدالة وإعطاء فرصة لأبناء المحافظات النائية للاحتكاك والمشاركة.

وجنحت العروض المسرحية التي قدمها شباب المخرجين هذا العام ضمن مهرجان النوادي إلى الطابع السوداوي المتشائم، وربما يكون ذلك انعكاسًا للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه الشباب المصري، في ظل الأزمات الطاحنة التي يمر بها الوطن العربي والصراعات العنيفة وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على أهل القطاع، ويضاف إلى ذلك انسداد الأفق لدى الكثير من الشباب بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد.

وظهرت هذه الروح السوداوية وعالم الموت غالبية العروض منها عرض«مأأ»FOUCS، إخراج وتأليف الشاب أحمد الحرفة الذي ناقش فيه قضية الموت الرحيم، لمن يعانون من أمراض مستعصية يصعب التعايش معها، واستعان المخرج في عرضه بمدرسة الروسي فسيفولد مايرهولد (1874 : 1940) بتهمة معاداة الشعب، حيث تشارك الجمهور والممثلون خشبة المسرح، والتمثيل الاستعراضي وتصنيع الإيماءات.

واقتبس عرض «موت معلق» مادته من رواية «انقطاعات الموت» للروائي البرتغالي جوزيه ساراماجوا (1922: 2010م) الحاصل على جائزة نوبل في الآداب، إعداد إسراء محبوب وإخراج عمرو حجاج، ويطرح العرض قضية فلسفية «ما الذي يحدث إذا انتهى الموت من الوجود»، تتابع الأحداث المسرحية لنتأكد من ضرورة وجود الموت حتى لا تحل الفوضى فدونه تنعدم الحياة وتصبح بلا معنى.

ويظهر العالم القاتم في مسرحية «اللحاد» تأليف السوري عبدالفتاح رواس قلعة جي إخراج راغب درويش، عرض يرسم العلاقة بين حفار قبور ورسام بطابع كافكاوي متشائم، يطرح تساؤلًا حول إذا ما كان الموت صورة من صور الفن والإبداع، يناقش جدلية الموت والفن التي ناقشها محمود درويش في جداريته.

ولم يبتعد عرض «المتاهة» للمخرج محمد ناصر عن الموت إذ استوحى مادته من رواية «عداء المتاهة» لجميس داشنر، ويحكي عن مجموعة من البشر جرى حبسهم في متاهة تحت الأرض دون أن يعرفوا من الذي جاء بهم إلى هذا المكان، وكل ما يعرفونه أن الحياة قد اختفت على كوكب الأرض ولم يعد باق غيرهم ووضعهم في هذا المكان حماية لهم وللبشرية من أجل إعادة إعمار الكوكب.

وحضرت أحداث النهاية أيضًا في مسرحية «آخر أيام الأرض» إخراج إسلام علام المأخوذة عن رواية بالاسم نفسه لخالد المهدي، وتستمد المسرحية موضوعها من أحداث النهاية كما هي موجودة في التراث الإسلامي وظهور المسيخ الدجال ومقتله على يد المسيح ابن مريم عليه السلام.

وتناول عرض «بكابكا» تأليف محمد خليفة وإخراج أيمن رزق حرب الإبادة التي قامت بها دولة بلجيكا في دولة الكونغو وراح ضحيتها أكثر من 15 مليون كنغولي جرى استعبادهم وسرقت خيرات أرضهم واغتصاب نسائهم كاشفة عن الوجه القبيح للاستعمار الغربي القميء الذي تشدق بقيم التنوير والتحضر وارتكب أفظع الجرائم واستعبد البشر ووضعهم في أقفاص في حدائق الحيوانات في أوروبا.

ويناقش عرض «أطلال» للمخرج أحمد نعمان قضية اجتماعية حول سكان يقيمون في عقار آيل للسقوط، قصة المسرحية مأخوذة عن رواية «منزل الموت الأكيد» (1944) للفيلسوف والروائي ألبير قصيري (1913: 2008م)، وتحولت إلى فيلم باسم «الناس اللي جوه» عام 1968م، حوار الكاتب المسرحي المعروف نعمان عاشور، وإخراج المخرج المسرحي الشهير جلال الشرقاوي.

واتكأ عرض «أسبوع أسود» للمخرج عبدالرحمن صبري على مسرحية «كوميديا الأيام السبعة» للكاتب العراقي علي عبدالنبي الزايدي، واعتمد المخرج على إسقاط أحداث المسرحية على ما يجري في فلسطين حول ذلك الغريب الذي يحتل البيت ويستعبد أهله ويعمل على طردهم منه واستخلاصه لنفسه.

وناقشت مجموعة من المسرحيات ضمن مهرجان النوادي الفساد الذي يضرب المجتمعات وسيطرة رأس المال في مصائر الفقراء كما هو الحال في عرض «النساجون» إخراج أسامة كريم والمأخوذ عن مسرحية النساجون للألماني جيرهارت هاوبتمان عام 1892م، تعد على الأرجح أهم دراما كتبها هاوبتمان، تصور بشكل متعاطف مجموعة من النساجين السيليزيين الذين قاموا بانتفاضة في عام 1844 بسبب مخاوفهم من الثورة الصناعية، وأغلب شخصيات المسرحية من البروليتاريين الذين يكافحون من أجل حقوقهم. ويطرح العرض سؤالاً مهمًا يكشف عنه المخرج في كلمته عن العرض «نحن نغزل خيوط الحقيقة، أو ما يبدو حقيقة، آلات تعمل بلا توقف، لكن السؤال يظل: من يحرك الخيوط؟».

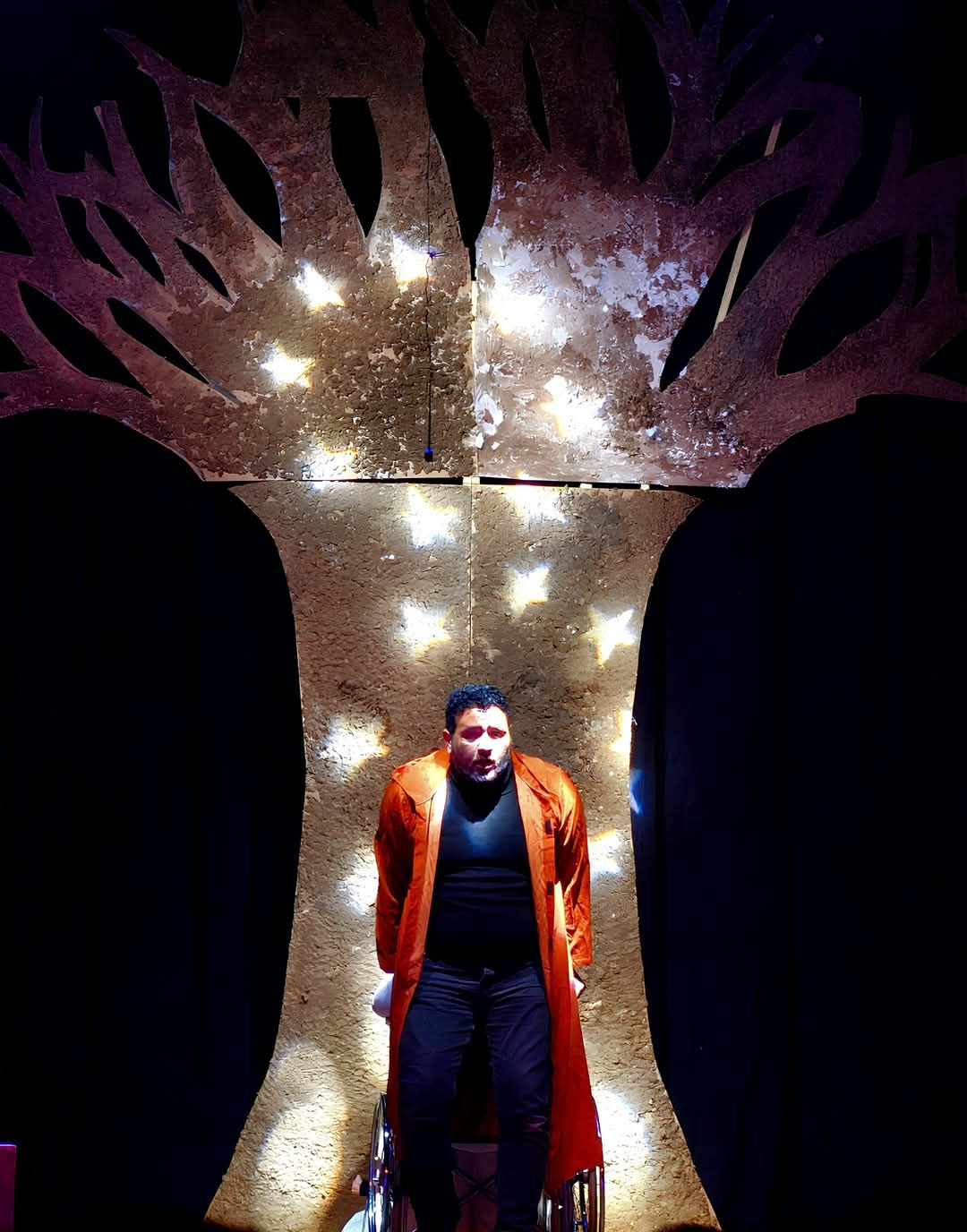

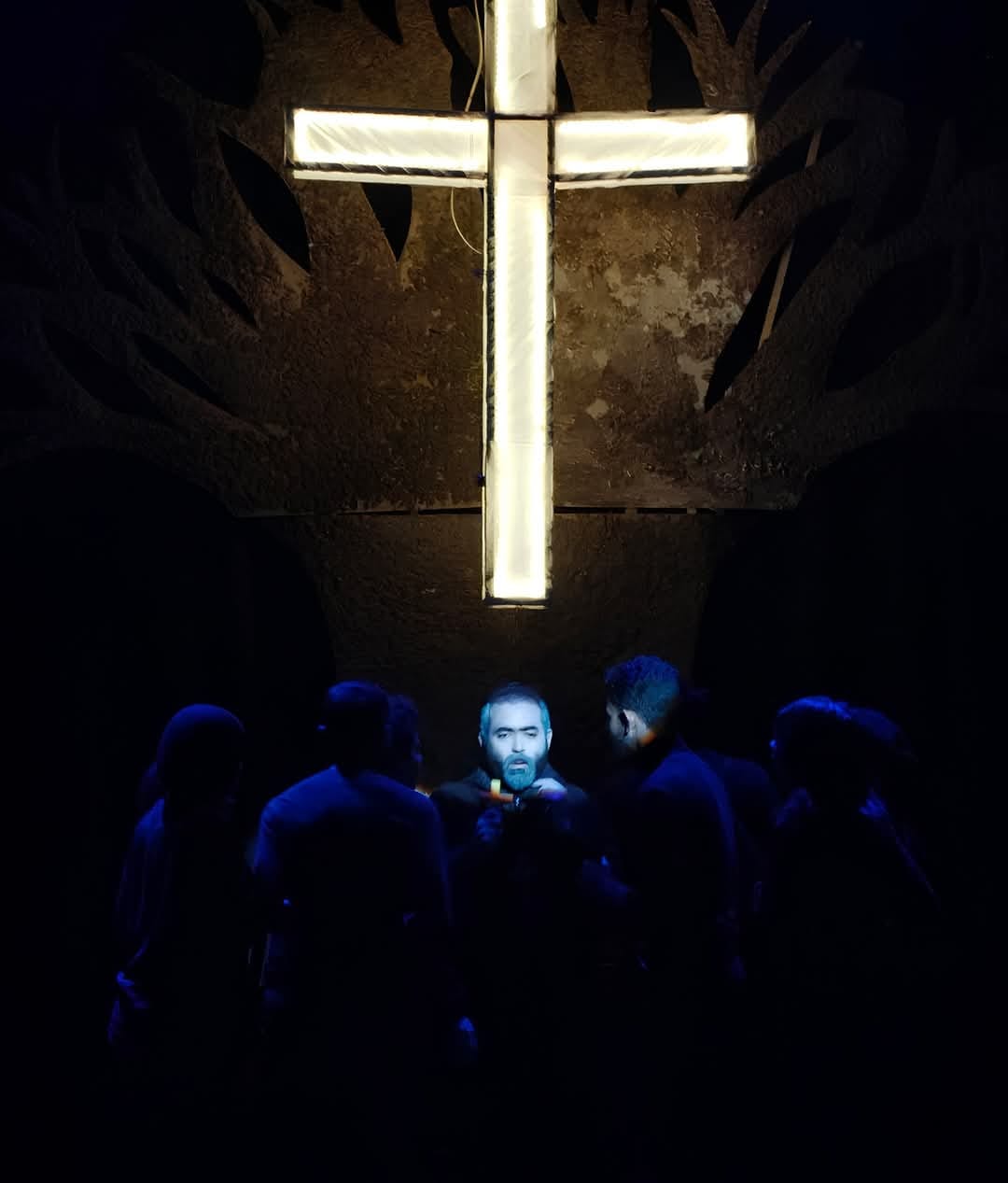

وحضرت روح العبث في عرضين مسرحيين هما «يا طالع الشجرة» تأليف توفيق الحكيم وإخراج مروان عبدالعزيز وهي واحدة كلاسيكيات مسرح العبث في الوطن العربي، والمسرحية الثانية «الجلجلة» لمخرجها ومؤلفها أحمد ضيف، الذي أدان فيها اختلال قيم العالمية، والقوانين الدولية الكاذبة التي لا تطبق سوى على الضعفاء متسائلًا عن جدوى هذه القوانين الدولية في ظل فشلها في إيقاف حرب الإبادة التي تجري على الأراضي الفلسطينية المحتلة. قدم المخرج هذه المعاني بصورة غير نمطية ولوحات منفصلة تعبر عن وحشية العالم الذي نعيش فيه.

ولم تبتعد مسرحية «الكلاب تنبح القمر» عن البعد الفلسفي السوداوي، إخراج مي الخولي وتأليف عبدالغفار مكاوي، تحمل المسرحية في أساسها بعدًا فلسفيًّا واضحًا أكدت عليها المخرجة في عرضها، حول انهيار القيم وانتشار ثقافة الزيف، يقدم العرض نظرة مأساوية للإنسان الذي يحمل قيمًا نبيله وسط عالم مادي متوحش لا يرحم، هذا الأمر الذي تناولته أيضًا مسرحية «فاوست والأميرة الصلعاء» تأليف المغربي عبدالكريم برشيد، وإخراج أحمد الشافعي ويدور العرض حول رفض الزيف وأن يعيش الإنسان صورة غير حقيقته من أجل إرضاء الناس وإشباع شهواته.

ومن القضايا التي تناولتها عروض مهرجان النوادي القضايا النسوية التي حضرت في عرض «سبع ورقات كوتشينة» تأليف عبده الحسيني وإخراج نيرة الحلو، الذي يناقش قضايا ختان الإناث والعنوسة، وبنات الشوارع، وهو الأمر ذاته الذي حضر في عرض المونودراما «الدماغ» تأليف هاني مهران، وإخراج إسراء فرج الخالدي وتمثيل هاجر محمد، ووجه العرض صرخة قوية في وجه العنف المجتمعي الذي يمارس ضد المرأة في المجتمع المصري يؤدي إلى بها إلى حياة بلا هدف ويقتل روحها الخلاقة. فيما قدم عرض «نساء شكسبير» تأليف سامح عثمان وإخراج حسام العجوز إدانة واضحة لشكسبير الذي جرت محاكمته من قبل بطلات مسرحياته اللاتي تعمد رسم نهاية مأساوية لهن مثل ديدمونة وجولييت والليدي ماكبث وكليوباترا. باعتباره كان متحاملًا عليهن ويكن للنساء مشاعر عدائية.

بخلاف النظرة السوداوية والتي تجسدت الموضوعات التي تناولتها المسرحيات في الإضاءة القاتمة للعروض والإكسسوارات القادمة من عالم الموت مثل «حبل الإعدام، والأفعى، والقنابل...» وفي الملابس السوداء، بقيت الإشارة إلى أن أكثر من 90% من العروض التي قدمها الشباب كانت باللغة العربية الفصحى.

--------------------------------

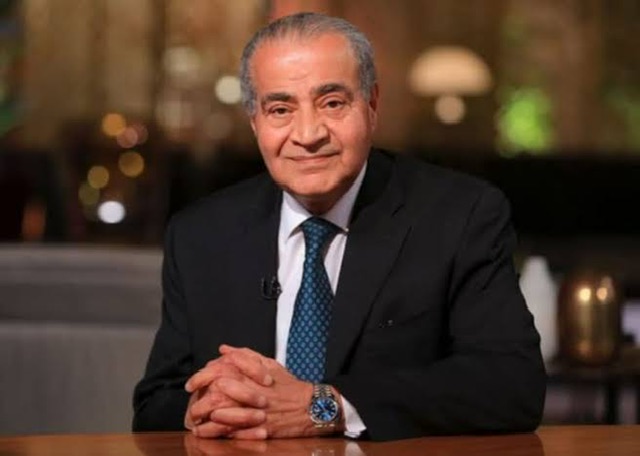

تقرير - د. عبدالكريم الحجراوي