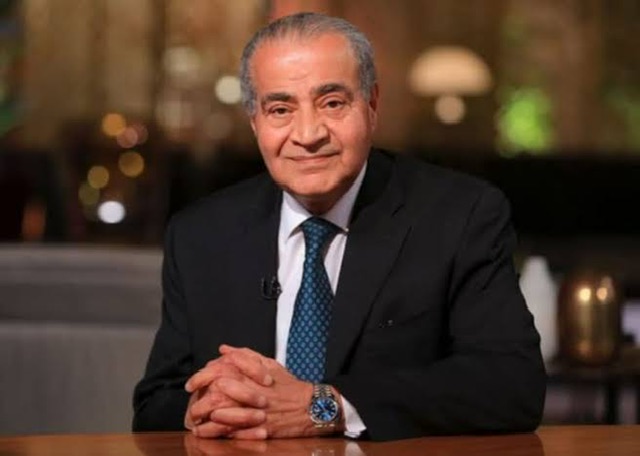

لعلَّنا لا نقف أمام اسم روائيٍّ مصريّ؛ كما نقفُ إزاء اسم حجَّاج أدُّول؛ فاسمهُ مألوفٌ في الاسمِ والكُنيةِ، وهو على صيغةُ المبالغة من الفعلِ حجَّ والجحُّ أساسُهُ الطَّوافُ والسَّعيُ؛ وهو ما يلخّص حياةَ أدُّول نفسَها، ولكنّ لقبهُ " أدُّول" يَظلُّ مثيرًا وساحرًا وغامضًا، وإذا عرفنا أنَّ أدّول باللُغَةِ النّوبيَّةِ مكوَّنةٌ من خمسةِ أحرفٍ؛ هي أدْ: أي الرّجلُ، و"دُول" تعني المهيبَ، ذا المركزِ الكبيرِ، أو ذا الحيثيَّةِ الاجتماعيَّةِ.

ومن ثمَّ، تبدُو عتبة الاسم لافتةً ومثيرَةً ومدهشَة ؛ كما نجد في خُصوصيَّة أسماء أُدباء أمريكا اللَّاتينيَّة، التي لولا صالح علمانيّ ما استمتع الجمهورُ العربيّ بالكثير من هذا الأدبِ الفريدِ العجيبِ..!

مِن دَوائرِ الهويَّةِ إلى دَوَائرِ السَّردِ(التَّعدُّديَّة في الوِحدةِ):

يقولُ حجَّاج حسن أدُّول: "طالما أنّ الجذرَ قويٌّ ضاربٌ في باطنِ الأرض والسَّاقَ واحدةٌ، والجِذعَ قويٌّ؛ فاتركوا الأغصانَ والأوراق على حُريّتها"؛ فلا خوفَ على الهويَّةِ من هذا التّنوّع المثري؛ فثقافة النُّوبةِ، أو الواحاتِ، أو البحر أو الرّيف كلُّها تنويعاتٌ في لحنٍ واحدٍ؛ فالثَّقافة لابدَّ أن تَتَنَافذَ مع الثقافاتِ الأخرى حتَّى تَتشكّلَ منفتحةً؛ فالانغلاقُ موتٌ، وكما يقول أدّول"إذا لم تشعرْ بنفْسك في كتاباتي فلمَتقرأني؟"

اتَّسمت بلاد النُّوبةِ التي تعني بلاد الذَّهبِ من "نِب"، أو "نُوب" بالهيرُوغليفيَّة Nubu بفضل موقعها الجغرافيّ بأنَّها متعدّدةُ اللُّغاتِ والثَّقافاتِ واللَّهجاتِ والدِّيانات؛ فهم أبناءُ ثقافةٍ مركَّبةٍ، تشبه الدَّوائر النيليَّة المتداخلةِ، التي ركن إليها أحفاد كُوش بن حام بن نُوح، أهَّلتهم أن ينفَتِحُوا على الآخرِ؛ بحيث اتَّسمتْ بيئتهم بعاداتٍ وتقاليدَ وفولكلورٍ خاصٍّ ابتدعوهُ، وتوارثُوه ليقاومُوا بهِ ظروفَ بيئتهم، ويتأقلمُوا معها، وقد كانتْ هذه الخُصوصيَّةُ مع ما تحملهُ من تفرُّد وسِحْرٍ في الاختلافِ والتَّنوُّع جديرةً بأن تجعلَ من ثقافتهم وفنونهم فنًّا عالميًّا، لولا هجراتهم الأربعةُ المعروفةُ بسببِ بناء خزَّان سدِّ أسوانَ 1902م، ثمَّ تعليتِهِ 1912م بعد أنْ أغرقَ منسوبُ المياهِ عشْر قرى نوبيَّة، وغرقَتْ ثماني قُرى أُخرى جاءتِ التَّعليةُ الثَّانيةُ للسدّ 1933م، وهي الهجرةُ التي هاجرَ فيها حسن أدُّول؛ والد حجَّاج أدول، إلى الإسكندريَّة، وأقام بها وفيها وُلِد حجَّاجٌ سنة 1944م، حتى تمَّت الهجرةُ الرَّابعَةُ سنة 1964م، لسكَّان المناطقِ التي غمرتها المياهُ.

وقد برزَ في السَّرد النُّوبيّ مع حجَّاج أدُّول، إدريس عليّ، ويحيى مختار (1936- )، وإبراهيم فهمي (1960-1994م)؛ ولكن اتَّسعتْ دوائرُ الحكي لدى أدُّول خاصَّة فيما يشبه اتّساع دوائر النّيل المتدَاخِلَة؛ ليكتبَ عنِ النِّيل، والسِّحْر، والميتافيزيقا، والعجائبيّ، والتَّاريخيّ، والفنون، والأطفال، والكوميديا، والملاحم، والنّوفيلا، وأدب اليافعين التي يمكنُنا اكتشافُها من خلالِ عتباتِ سرْدهِ الأولى.

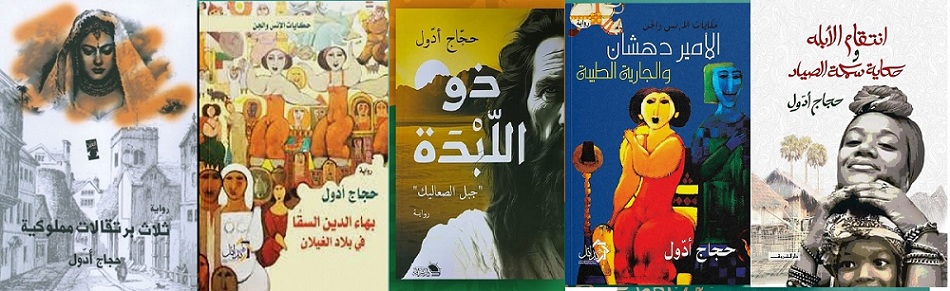

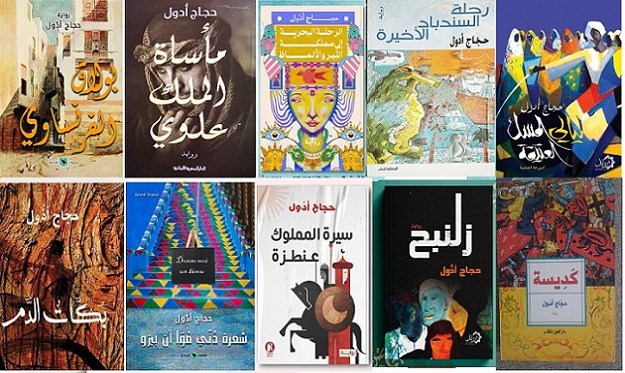

تكشف عتباتُ عناوينِ رواياتهِ، ومجموعاته القصَصِيَّةِ عن عالم غريب مُفعمٍ بالدّهشَة والسِّحرِ؛ كما نجد في: " الكُشَر"، وهي بمعنى المفتاح بالنُّوبيَّةِ، وروايته:"مَجسِّي" العجائبيَّةِ التي يتحوَّلُ فيها الإنسانُ إلى ذئبٍ ليأخذَنا في عالم واسعٍ ساحرٍ منَ العجائبِ تشبهُ الواقعيَّة السِّحريَّةَ في أمريكا اللَّاتينيَّةِ التي أُغرم بأدبائِها، وقرأَ أدبهم بحُبٍّ، وفي السَّرد التّاريخيّ يركّز على العَصر المملوكيّ خاصَّةً لثرائهِ وتنوّعِهِ، وتفاوتهِ من القوَّةِ في عصر المماليك البحريَّة إلى ضعفه في عصرِ المماليك البُرجيَّةِ؛ كما نجدُ روايته :"خُونْد حمرا"، وروايته الأَشهر:" ثلاث برتقالات مملوكيَّة"، ومن أدب الحرْب: "الشَّاي المر"، و بولاق الفرنساويّ"، و"بكَّات الدّم"، ومن ملحمتهِ الشَّهزاديَّة السِّندباديَّة الألف ليليَّة نجد "الطَّاوُوس الباكِي والِقرد اللَّاطم"، و" الأمير دهشان والجارية الطيبة"، و"الباقة المدهشة"،"،"رحلة السِّنْدباد"، و"سيرة المملوك عَنطزة"، و"غرام وانتقام بوسوسو", "بهاء الدين السقا في بلاد الغيلان", ومن النُّوفيلا " المرأة التي أكلَتْ ذِراع زوجها"، ومن السَّرد السَّاخِر "الجِمَالُ مطمئنةٌ" وفي الفنِّ السِّينمائيّ نجد مجموعةً من الكتبِ الفريدة حولَ عِشقهِ لبعضِ الأفلَامِ المصريَّة والعالميَّة؛ مثل: "في محبَّة فيلمِ لعبة السِّت"، و "ياسينما ياغرامي"، و "مودلياني وردة الفَنِّ الحزينة"؛ حتى وصَلَتْ كتبُهُ لأكثرَ من ستِّين كتابًا بين مجموعات قصصيَّة وروايات لليافعين، وروايات للكبار، ووصلت ملحمته الشّهرزاديَّةُ إلى ست عشرة روايةً، فضلًا عن مسرحيَّاتهِ، وكتبهِ للسِّينما، وسرد سيرته الذّاتيَّة بِعُنوان: "ينابيع الذّاتِ: مساحات من السِّيرةِ".

تَعدَّدتْ معاني "الهَمْبُول" التي تعقَّبها الباحثُ السُّودانيُّ البروفيسور عون الشَّريف قاسم في مُعْجمهِ للُّغةِ العاميَّة السُّودانيَّة؛ وانتهى إلى أنَّها منَ الفَصيحِ، منَ الجذر هَمْبَل، ولكنَّ أهمَّ تلك المعاني العَلَم؛ أي الذي يشيرُ إلى المواطنة، وجمع النَّاس تحتَ رايَة.

ومع ذلكَ فمن ظِلالِ معاني "الهَمْبُول" الخوفُ، والتَّخويفُ، والإيهامُ، والزَّجْرُ؛ وعلى هذا المعنى كتبَ الأديبُ السُّودانيّ عماد البليك مجموعته القصصيَّة "الهَمْبُول" التي رأى في عتبة المقدِّمة أن يوضِّح معنى "الهَمْبُول" بأنَّه كلّ ما يخيفُ ويخافُ منه؛ مما يعني أنَّ هذه الإشارة تعني عالمـًا غامضًا، يمكنهُ أن يثيرَ الخوفَ، أو يشعرَ بمواطنِ الخطَرِ التي تحتاجُ إلى الرِّعايةِ وإخافَةِ الأعداءِ؛ فــ"الهَمْبُول" قد ينسحِبُ على دوَّاماتِ الماء التي قد تَستحيلُ شَبحًا مخيفًا، أو ملاكًا حارسًا؛ يقول حَجَّاج أدُّول في توضيحِ معناهُ : "الهَمْبُول" النُّوبّي مجرى بحر النِّيل، حيث السَّيل الزِّرَاعيّ من جهة القريةِ، والجبل من النَّاحية الأخرى؛ مثل حائط حجم ضَخْم صَلْدٍ رأسيّ. مجرى "الهَمْبُول" عريض رزين وقور."هَمْبُول" أُسطوريّ أزليّ.. تجري فيه المياهُ الإفريقيَّة نحو الشَّمالِ محمَّلةً بالغِرينِ المخصَّبِ قاتلة لنَاسِ الوادِي.. خُذوا المياه المقدَّسَة، وازرعُوا بها أرضَ الله المقدَّسَةَ، كلُوا هنيئًا مريئًا ولا تُسرفُوا ... ولا تنسَوا ربَّكم الواحِد الأحَد الذي يرسلُ إليكم تلكَ المياهَ الولَّادةَ بقَدَرٍ.

"هَمْبُول" النيل دوَّاماته الهائلة بسِماتٍ لكائنٍ ملائكِيٍّ. أمواجهُ أنفاسٌ حالمةٌ لروحِ نورانيَّةٍ. وحينَ زَخَمِ موسِمِ السُّحبِ التَّراكُمية الرَّعديَّة كأنَّها طبقاتُ جبالٍ فوقَ بعضِها تهدِرُ وتصخَبُ في العلا تطلق بلايين من شلالات الجداولِ الهاويةِ لتصطدمَ عنيفةً بقممِ هضبةِ الأحباشِ الشَّاهقة فتنقلب سُيُولًا سُيُولًا تُدَمدِمُ كاسِحةً من العُلُوِّ مُنحدرةً على السُّهولِ لتمتصَّها خلايا النَّهر العظيم في لهفةٍ؛ فتكون ذروة تجديد الشَّبابِ".

ولكنَّ شيئًا ما يبقى:

يرى الأديبُ الأيرلنديّ ستيڤن بِرْغ في كتابه المهِمّ الملهم:" في الثَّناء على ما يبقى"أَنَّ ثمَّةَ مكوّنًا أَساسيًّا يميِّزُ كل كاتبٍ، فَضلًا عنِ الوراثةِ والأُستاذِيَّةِ والبيئةِ؛ هو الدَّافع الخفيُّ للتَّجاربِ الإبداعيَّةِ من تجاربَ شَخصيَّةٍ للأديبِ؛ فنحن نرتِّبُ صُورَ الحياةِ بعقُولِنَا وخيالِنَا، لا كَما هي في الواقعِ؛ إنَّ هذه النَّظرة هي جوهر التَّجربة الأدبيَّة " ولكنَّهم يعرفون حقَّ المعرفةِ الأثر الذي ألقى ظلالَهُ، إذا جاز التَّعبيرُ، على هذا الجَوهرِ الخفيّ، ويعرفونَهُ أكثرَ من أيّ شخصٍ آخَرَ؛ لأنَّهم يستطيعونَ العودةَ في دُروبِ ذاكرتهم، وتلمُّس تجاربهم لإعادة بناء وربطِ الأحداثِ والوُجوهِ والكتبِ والإيماءاتِ والمآزق والأسماء وربطها في محاولَةٍ محدودةٍ لتحديد الظُّروف التي كما يكتشفُونَ، ويقتنعون قد كوَّنت أعمالهم".

ومن ثمَّ؛ فَكلُّ أديبٍ لديه ما يبقى، وما تنطلقُ منه تجربتهُ وتعودُ؛ فتظلُّ محلَّ تفكيرهِ وانشغالهِ؛ كما انشغل محفوظٌ بالقاهرة وأحيائِهَا، والغيطانيّ بالسَّرد التاريخيّ، وإسماعيل فهْد إسماعيل بحيَاةِ شَخصيَّاتهِ التي رسمَها في رِوَاياتهِ الثَّلاث:" كانتِ السَّماء زَرقاء"، "المستنقعات الضَّوئية"، "الحبْل"؛ فتتبع حياة شَخْصيَّاتها في روايتَهِ" الضِّفاف الأُخرى"، وكما انشغلَ إبراهيم عبدالمجيد بالإسكندريَّةِ، وعادل عِصْمت ونُورا ناجي بطَنطا، ومحمد مستجاب ببيئة الصَّعيدِ، وأحمد الشَّيخ بحياة الرّيف، ومحمود عرفات وفؤاد حجازي بأدبِ الحربِ انشغلَ حجَّاج أَدُّول ببيئةِ النُّوبة معَ محمد خليل قاسم (1922-1968م) صاحبِ أوَّل روايةٍ نوبيَّةٍ: "الشَّمندورة" التي يفتتحُها بتنويهِ: " الأسماء الواردة في هذه الرِّواية أسماءٌ شائعةٌ بين النُّوبيّينَ؛ فإِذا ما حدثَ تشَابهٌ أو تطابقٌ بينها وبين أشخاصٍ معينين حقيقيِّين فليسُوا مقصودينَ بالمرَّةِ، هذا فيما عدَا الشّخصيَّاتِ الهامَّة التي قامتْ بدورٍ بارزٍ في حياةِ النُّوبيّين"، ويحيى مختار (1936م-) الذي يقول على لسان راوي قصَّته: "الجدار الزجاجي والزّمان النوبي": " بعد انقشَاع عصرِ الجليد حتى نشوءِ ممالك "واوات" و"كوش" النّوبيّين في الزَّمن القديم.. الخلُود والوجُود السَّرمدِيّ والدّيمُومَة السَّاكنة تتجسَّدُ أمامَهُ في معبد أَنس الوجود المهيب"، وإدريس علِيّ (1940-2010م)، وإبراهيم فهمي (1960-1994م) الذي يقول :" والنُّوبة كانت إسورةً في يدِ أُمِّي من ذَهبٍ، النُّوبةُ صَفحةٌ من كتابٍ جميلٍ لايطويهِ في وجهِ الزَّمانِ أَحَدٌ".

فهذا السَّرد النُّوبيٌّ بامتياز يحيلُنا إلى القولِ بأنَّهُ إِذا كان الروائيَّ الأَمريكيّ هِرمَان ميلڤل (1819-1891م) هِوَ روائيّ البحرِ الأوَّل في الأدبِ العالميّ حتَّى جاءَ إلكسندر ديماس وروايتهُ الشَّهيرةُ:" الكونت دي مونت كريستو"، ويأتي بعدهُ إرنست هيمنغواي في روايتهِ الأشهر:" العجوز والبحر"، وتوماس مان وروايته " موت في البُندقيَّة"، وشغل أدبُ البحر الرِّوائيّ السُّوريّ حنَّا مينا، والرّوائيَّة الكويتيَّة ليلى العثمان، والشَّاعر السّعوديّ إبراهيم مفتاح، والرِّوائيّ الفلسطينيّ جبرا إبراهيم جبرا (1920-1994م)، واللِّيبيّ الصَّادق النَّيهوم (1937-1994م)، وإذا كان الأديبُ الأَمريكيُّ ديڤ إِسميث المؤرخ والرّوائي (1940-2019م) كوَّنته معاشرة المراكبيَّة ومياه النَّهر وحياه الصَّيَّادين حتى عرفَ أدبه بأدبِ النَّهر، فإنَّ حجاج أدُّول هو روائي النَّهر الأوَّل في الوطن العربيّ.

وفي سؤال لحنَّا مينة عن سببِ ارتباطه بالبحرِ أجابَ بأنَّهُ لا يعرفُ مع كونهِ ولدَ على شَاطئ البحرِ المتوسَّط في اللَّاذقيَّة، وخالط البحَّارة، وعمَّال البحر الذين حكى قصصَهم في رواياتِهِ؛ حتى تحوَّل البحرُ لدى حنا مينةَ إلى رمزيَّة للفُحُولةِ والرُّجولة، كما أنَّ صورةَ البحر لازمت صورة المرأة في أدبِهِ، ولكن حين سئل حجاج أدُّول عن علاقتهِ بالنّيل؛ فقال:"أنا النّيلُ"؛ لذا يرى أنَّ تجسيد النّيل في السّرد العربيّ لن نجده إلا في أدب النّوبة، ومع ما في قوله من المبالغة فإنّه لا يخلو من الحقيقة؛ إذ نجد السُّرود الأخرى استثناءاتٍ، وتوظيفًا مكانيًّا لا يحمل ماء الحياة الذي يعادل مفتاح الحياة لدى أدّول، ومن قبلهِ يحيى مختار.

لقد غدت نفسيَّاتُ الشَّخصيَّاتِ في عالم حجَّاج أدُّول مسكونةً بالنَّهر، بالفيضانِ من ناحيةٍ، وبالهدُوءِ والسَّكينة من ناحيةٍ أُخرى، بل إنه في مواسمِ انحسارِ النَّهرِ نجدُ أبطالَ روايتهِ "الكُشَر" يلعبُونَ في طَمْي النِّيل، ويعبثون به، ويرسمون فيه آمالهم وطموحاتهم، وفي الماء تتجسَّدُ الفحولةُ والرُّجولةُ لدى "ساماسيب"، والضَّعف والخور لدى "كبُو" بطلي " الكُشَر".

أنا النّيل:

لم يكن النَّهر مجرَّد فضاءٍ مكانيٍّ للسَّرْد، بل شكَّل المعجمُ اللُّغويّ نفسيَّة الأبطال، وإحساسَهم بالزَّمنِ، وتشكيل الأحداثِ والأفكار والمعتقداتِ، والأساطير والغيبيات التي تتداخلُ فيه عوالمُ الصِّدقِ والنُّبوءةِ، مع عوالم الخرافة والأُسطُورة؛ فتجمعُ بين معتقداتِ الأَسلافِ والجدُود، ونبوءاتِ الأحفاد؛ ليأتي النَّهر بالحقائقِ فيجلُوها، وهو ما يتّضح من خلال معجمه اللغويّ في كلّ سرودهِ.

أدّول والبطل الملحميّ والبطلة:

معابتعاد أدُّول عن أسوان بعدما ترك العمل في السَّدِّ العالي الذي عمل به في الفترة من 63 إلى 67 حين توجَّهَ إلى أدَاءِ الخدمةِ العسكرِيَّةِ التي ظلَّ بها سبع سنواتٍ؛ فحضرَ حربَ الاستنزافِ في الإسماعيليَّةِ حتّى شارك جيشَنا العظيمَ في حرب أكتوبر المجيدَةِ التي سجَّلها في مجموعتهِ القصصيَّةِ الشّاي المرّ" التي استلهم عنوانها من ملحمَة "شَفيقة ومتولي" وهي ملحمَةٌ ذُكُوريَّةٌ عزمَ أَدُّول على تحويلِها مَسرحيَّة تحمل وجهة نظَر الضّحيَّة شفيقة؛ فقد أدمن أبطالها شرب الشّاي المرّ كما كان هو مشروب المصريّين في أوقات الحرب، وهو من عادات الشّعوب التي يحفظ لها تقاليدها؛ كما أدمن الإنجليز شرب الشَّاي الدَّاكن والألمان الشَّاي الخفيف، والإسكندنافيون الشَّاي بالحليب.

إجهاض ملحمة العبورِ بسبب أربعين جنيهًا:

حرص أدّول منذانتهى من الخدمة العسكريّة بعد نصر أكتوبر 1973م أن يكتبَ عَملًا ملحمِيًّا عن الحروبِ العربيَّة الإسرائيليَّة منذ 1948م وصولًا إلى ملحمةِ أُكتوبر التي شاركَ فيها جنديًّا، ووزّع بعض ما جمعه فيها في بعض أعماله؛ كروايتهِ: "بولاق الفرنساويّ"، ومن العجيب أنَّهُ حصلَ على جزءٍ من مذكراتِ عيزرا وايزمان ( أو ڤايتسمان 1924-2005م) رئيس أركانِ جيشِ العدوان ورئيس دولةِ الاعتداء، والأعجب أنَّه لم يستطِعْ شراءَ مذكراتِ أحد القادةِ المصريّين لأنَّ راتبَهُ لم يكنْ يكفِي؛ إذ كان راتبهُ مائةَ جنيهٍ فَقَطْ، وثمن الكتاب وحدَه أربعون جنيهًا؛ فأصابهُ إحباطٌ حادٌّ من جرَّاء ذلك، ولم يفلحْ أن يعودَ تارةً أُخرى إلى معايشةِ جوِّ المعركةِ التي كانَ أحدَ أفرادها.

الملحمة الشّهرزاديَّة:

بعد أن فشل حلم أدُّول في كتابة ملحمة أكتوبر فكر في كتابة ملحمة؛ نشر منها ست عشرة رواية متصلة ذات بطل أوديسوسيّ، ينتقل عبر المكان والزّمان، فنَراهُ تارةً في اليابان مجسّدًا بطولات السَّامُورايّ؛ كما في روايتهِ: "ميشيما السَّامورايّ"، وقد ينتقل إلى الهندِ؛ فيسردُ حياة الآلهة والمعتقداتِ والعاداتِ الهنديَّةَ.

ومع أنَّها ملحمةٌ شَهرزاديَّةٌ سندباديَّةُ ألف ليليَّة؛ فإنَّ أدّول يصرُّ دائمًا أنّها شَهرزاديَّةٌ تكريمًا للمرأةِ، الأمر الذي جعله يوقّعُ على كتابه: "النّوبة تتنفس تحت الماء" بحجاج سكينة مجيد...!

--------------------------------------------

بقلم: د. محمد سيد علي عبدالعال (د. محمد عمر)

* أستاذ الأدب والنقد ووكيل كلية الآداب للدّراسات العليا بآداب العريش