تحظى الآثار المصرية منذ قديم الأزل بالحفاوة والإعجاب ولم يكن العرب بمنأى عن الأمم الذين فتنتهم عظمة وضخامة وإعجاز الآثار المصرية، فخلدوا رؤيتهم لها في أدبهم النثري والشعري حتى أنه روي عن الجاحظ وغيره قولهم "عجائب العالم ثلاثون عجيبة عشرة منها بسائر البلاد وهي مسجد دمشق، وكنيسة الرّها، وقنطرة سنجر، وقصر غمدان، وكنيسة رومية، وصنم الزيتون، وإيوان كسرى بالمدائن، وبيت الريح بتدمر، والخورنق، والسدير بالحيرة، والثلاثة الأحجار ببعلبك.

والعشرون الباقية بمصر وهي: الهرمان وهما أطول بناء وأعجبه وليس على الأرض بناء أطول منهما باليد حجر على حجر أطول منهما، وإذا رأيتهما ظننت أنهما جبلان موضوعان، ولذلك قال بعض من رآهما: ليس من شيء إلا وأنا أرحمه من الدهر إلا الهرمين فإني لأرحم الدهر منهما. ومن ذلك صنم الهرمين، وتطلق عليه العامة اسم أبو الهول ويقال: إنه طلسم للرمل لئلا يغلب على إبليز الجيزة. ومن ذلك بربا سمنود، وبربا أخميم عجب من العجائب بما فيه من الصور، وأعاجيب وصور الملوك الذين يملكون مصر، وكان ذو النون الإخميمي يقرأ البرابي، فرأى فيها حكما عظيمة فأفسد أكثرها. ومن ذلك بربا دندرة، ومن ذلك حائط العجوز من العريش إلى أسوان يحيط بأرض مصر شرقا وغربا. ومن ذلك الإسكندرية وما فيها من العجائب فمن عجائبها المنارة، والسواري،... ويواصل ذكر هذه العجائب التي اندثر أغلبها الآن.

وفي كتابه "الآثار المصرية في الأدب العربي" يرصد الدكتور أحمد أحمدي بدوي صورة هذه الأثار في الشعر العربي وفي مقدمة هذه العجائب التي حظيت بتقدير الشعراء وخُلِّدت في شعرهم الأهرام فهي صاحبة الحظ الأوفر من الذكر ففي كتاب حسن الحاضرة لجلال الدين السيوطي آراء متنوعة حول من بنى الأهرامات؟ ولماذا بنيت؟ وماذا تحوي بداخلها من عجائب؟ ويقول الشاعرالعربي القديم معبرًا عن دهشته عن هذا الصرح العظيم

(حَسَرَت عقولَ أولي النُّهى الأهرام/ واستُصغِرت لعظيمها الأجرام/ مُلسٌ، موثقة البناء، شواهقٌ/ قصُرت لعالٍ دونهن سهام/ لم أدرِ حين كبَا التفكُّر دونها/ واستعجمت لعجيبها الأوهام/أقبور أملاك الأعاجم هن/ أم هذي طلاسم رمل أم أعلام؟).

ويرجح الدكتور بدوي أن هذه الأبيات ربما تكون أول شعر عربي قيل في الأهرام؛ لأنه يتحدث عن ملاستها، والغالب أن ذلك كان قبل أن يحاول المأمون فتح باب فيها عند زيارته لمصر.

ولم يشر المتنبي لآثار مصر سوى للأهرامات فقال

(أين الذي الهرَمان مِن بُنيانِه/ مَن قومُهُ؟ ما يومُه؟ ما المصرَعُ؟/تتخلف الآثار عن سُكانها/ حينًا ويُدركُها الفناء فتتبَعُ)

وهذان البيتان قالهما المتنبي هو خارج من أرض مصر في قصيدة يرثي فيها أحد رجالها.

وذكر الهرمين الشاعر أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسي فيراهما أجمل شيء يمكن أن تراه العين في هذا الوجود؛ إذ يقول:

(بعيشك، هل أبصرتَ أحسن منظرًا/ على ما رأت عيناك من هرمَيْ مصرِ/ أنافا بأعنانِ السماء وأشرفا/ على الجو إشراف السِّماكِ أو النَّسرِ/وقد وافيا نشزًا من الأرض عاليًا/ كأنهما نَهْدان قاما على صدر)

وتعددت أوصاف الشعراء لهرمي مصر فهناك من شبههما بالنهدين دليلاً عن أن مصر هي صدر الأرض ويتعجب أن يظل النهدان برغم كثرة من أنجبتهم من أبناء

(تبين أن صدرَ الأرض مصر/ ونَهداها من الهرَمَيْن شاهِد/ فوا عجبًا، وقد وَلَدت كثيرًا/ على هرَمٍ، وذاك النَّهدُ ناهد)

وشبهها ابن الساعاتي وهو شاعر مصري بالخيام، فيما وصف الشاعر المصري ظافر بن حداد الهرمين وبينهما أبو الهول بالهودجين لحبيبين مرتحلين، وقف بينهما رقيب يحول بين لقائهما فذرفا دموعا فكانت نهر النيل.

(تأمل هيئة الهرمين وانظر/ وبينهما أبو الهول العجيب/ كعمَّاريَّتين على رحيل/ بمحبوبين بينهما رقيبُ/وماء النيل بينهما دموعٌ /وصوت الريح عندهما نحيبُ)

وشبههما الشاعر المصري شهاب المنصوري في شعره بالمسافرين الذين عادا إلى موطنهما فاستقرا فيه، أو عاشقين وشى بحبهما أبو الهول أو ضالين في الصحراء اهتديا بنجم السماء فأرشدهما.

واختلفت نظرة الشعراء للأهرام بعد اكتشاف حجر رشيد وفك رموز الحضارة المصرية فجاء ذكر الأهرامات بصورة مغايرة في الشعر المصري الحديث، مثلما هو الحال في شعر فخر الدين عبدالوهاب المصري، والسيد علي الدرويش ت: ١٨٥٣م. ومحمود سامي البارودي الذي قال عنها في قصيدة مطلعها (سَلِ الجيزة الفيحاء عن هَرَمَيْ مصرِ/ لعلك تدري غيبَ ما لم تكن تدري) والتي يعبر فيها عن أول صيحة في الشعر العربي تستنكر الاعتداء على الآثار وتعتز بها وترى قيمة حصبائها أغلى من الدر والذهب.

وحضرت أيضا في شعر إسماعيل صبري التي أنشأ قصيدة على لسان فرعون يحث فيها المصريين على العمل. وخص احمد شوقي قصيدة طويلة في تمجيد الآثار المصرية كبار الحوادث في وادي النيل. وجاء ذكر الأهرام في أكثر من قصيدة أخرى مثل النونية الأندلسية التي كتبها في منفاه.

ومن الشعراء العرب في العصر الحديث الذين ذكروا الأهرامات خليل مطران الذي لم ير في الأهرام مصدر عظمة وإنما مصدر عار لبناتها لأنهم استعبدوا الناس من أجل بنائها

(شاد فأعلى، وبنى فوطَّدا لا للعُلى، ولا له، بل للعِدَى/ مستعبدٌ أمتَّهَ في يومِه مستعبِدٌ بَنيه للعادي غدَا)

ويرد بدوي على رؤية هذه القصيدة قائلاً "النظرة العادلة تدل على أن مطرانًا كان في تلك النظرة ظالمًا غير منصف؛ فإنه على فرض أن هذه الأهرام أنشئت بالظلم، فإنه ليس من العدل أن تُمحى لهؤلاء الملوك كل حسنة من أجل هذه السيئة. على أنه من المستبعد أن يكون الظلم هو الذي بناها مع ما عُرف عن مصر في القديم من قضاء عادل، وما شهد به حكماؤها من العقل والذكاء، وما كان لملوكها من اعتزاز ببني وطنهم. ومن الظلم، كما فعل مطران، أن تُنسى هذه الحضارة التي أشرقت في هذا الوجود، وكان لها من الآثار ما لا يمكن أن ينساه التاريخ".

ولم تغب مصر عن نثر الناثرين فيقول عنها القاضي الفاضل "الهرمان فرقدا الأرض، وكل شيء يُخشى عليه من الدهر إلا الهرمان؛ فإنه يُخشى على الدهر منهما". وأُعجب ضياء الدين بن الأثير بارتفاع الهرمين، فقال في حديثه عن مصر: «وبه من عجائب الآثار ما لا يضبطها العيان فضلًا عن الإخبار؛ من ذلك الهرمان اللذان هرِم الدهرُ وهما لا يهرمان، قد اختص كل منهما بعِظم البناء وسعة الفِناء، وبلغ من الارتفاع غاية لا يبلغها الطير على بعد تحليقه، ولا يدركها الطرف على مدى تحديقه، فإذا أضرمَ برأسه قبس ظنه المتأمل نجمًا، وإذا استدار عليه قوس السماء كان له سهمًا

ويرى جمال الدين الأفغاني في الآثار المصرية، ومن بينها الأهرام، حافزًا على التشبه بالآباء والأجداد، ودافعًا إلى التمسك بالعزة والكرامة؛ إذ يقول: "انظروا أهرام مصر، وهياكل منفيس، وآثار طيبة، ومشاهد سيوة، وحصون دمياط، فهي شاهدة بمنعة آبائكم، وعزة أجدادكم. هبُّوا من غفلتكم، اصحوا من سكرتكم، عيشوا كباقي الأمم أحرارًا سعداء".

وبالطبع كانت تختلف نظرة الأدباء إليها بحسب رؤية كل عصر لها، وحسب المكتشفات الأثرية الحديثة ووجهة نظر كل واحد حولها.

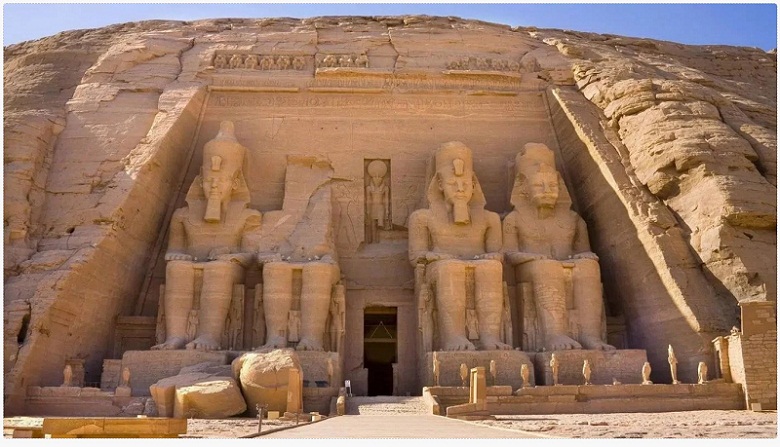

أما ثاني الآثار المصرية حضورا في التراث الأدبي العربي فهو أبو الهول فشُبِّه بالرقيب، والمشتاق إلى مطلع الفجر، وعادة ما يرتبط ذكره كما رأينا بذكر الهرمين في القصائد القديمة وأبرز قصيدة أنشئت حوله لأحمد شوقي التي يقول فيها "أبا الهول طال عليك العصر وبلغت في الأرض أقصى العمر". ويروي فيها تاريخ مصر الممتد الذي شهد عليه أبو الهول من بطالمة وفرس ورمان وعرب وصولا إلى العصر الحديث.

أما ثالث الآثار المصرية حضورا في الشعر فهي الهياكل والمعابد المصرية ويكاد حضورها يقتصر في الشعر العربي العصر الحديث على ما ذكره أحمد شوقي وإسماعيل صبري الذين رأوا فيها دليل على عظمة المصريين في إتقان العمل والسبق في المدنية والفخر بها وبعبقرية الإنسان المصري

(تلك الهياكل في الأمصار شاهدة/ بأنهم أهل سبق أهل إمعان/وأن فرعون في حول ومقدرة/ وقوم فرعون في الإقدام كفئان/ إذا أقام عليهم شاهدا حجر/ في هيكل قامت الأخرى ببرهان).

وصف شوقي آثار مصر الغارقة في أسوان (قف بتلك القصور في اليم غرقى/ ممسكًا بعضها من الذعر بعضا).

فيما حلت المقابر في المرتبة الرابعة حضورًا في الشعر العربي، واقتصر ذكرها على الشعر العربي الحديث خاصة عند أحمد شوقي الذي شغلته الآثار المصرية أكثر من أي شاعر آخر وأجاد في وصفها. فيصف حجيج الناس إلى طيبة الأقصر من أجل زيارة وادي الملوك والملكات

"وإذا همُو حجوا القبور حسبتهم وفد/ «العتيق» بهم ترامَى الأينُقُ/ يأتون «طيبة» بالهديِّ أمامهم/ يغشى المدائن والقرى ويُطَبِّقُ)

ويحضر كذلك شعر شوقي وصف مقبرة توت عنخ آمون ما وجد فيه من آثار كانت وما زالت محط إعجاب العالم. فأنشأ قصيدة عنها يقول في مطلعها (قفي يا أخت يوشع خبرينا/ أحاديث القرون الغابرينا).

أما منار الإسكندرية فقد تحدث عنها المسعودي في مروج الذهب والسيوطي في حسن المحاضرة، ويقول عنها ابن فضل الله العمري: وقد كانت المنارة سرح ناظر، ومطمح أمل حاضر، طالما جمعت أخدانًا، وكانت لجياد الخواطر ميدانًا، ولم يبقَ منها إلا ما هو في حكم الأطلال الدوارس، والرسوم الطوامس"

ومن هذه الخواطر التي حركتها خواطر شاعرين من أبناء القرن السادس الهجري؛ هما: ابن قلاقس، والوجيه ابن الذروي؛ فقد رُويَ أنهما طلعا المنارة، فاقترح ابن قلاقس على صاحبه أن يصف المنارة، فقال الوجيه على البديهة: (وساميةِ الأرجاء تهدي أخا السُّرَى ضياءً/ إذا ما حندس الليل أظلما/ لبِستُ بها بُردًا من الأنس ضافيًا/ فكان بتَذكارِ الأحبة مُعلَمَا/ وقد ظللتني من ذُراها بقُبة أُلاحظُ/ فيها مِن صِحابي أنجما/ فخيل أن البحر تحتي غمامة/ وأني قد خيَّمت في كبد السما)

فاشتد سرور ابن قلاقس وفرحه، وقال يصفها:

(ومنزلٍ جاوز الجوزاء مرتقيًا/ كأنما فيه للنسرين أوكار/ راسي القرارة، سامي الفرع في يده/ للنون والنورِ أخيار وأخبار / أطلقت فيه عِنانَ النَّظم فاطَّردت/ خيل لها في بديع الشعر مضمار)

ويعلق الدكتور بدوي على هذه الأبيات قائلًا: "لسنا الآن بسبيل نقد هذا الشعر، وتقدير قيمته الفنية، ولكننا بسبيل استنباط ما يدل عليه من الإعجاب بارتفاع المنارة في جو السماء، حتى خيِّل لابن قلاقس أنها بلغت عَنان السماء، وتخيل الوجيه أنه خيَّم في كبدها، والإعجاب بهذا النُّور ينبعث منها فيهدي السارين إذا اشتد ظلام الليل، والإعجاب برسو أصلها في الأرض، واستقرارها في ثبات".

أما إذا انتقلنا إلى الآثار المصرية في الأدب المعاصر فيصعب حصرها في الشعر والقصة القصيرة والمسرح والرواية فمع انتشار الوعي الأثري أصبحت هذه الآثار تمثل هوية لمصر وليست نبتًا شيطانيا، كما كان يعتقد الأدباء في العصور السابقة.

--------------------------------------

تقرير - د. عبدالكريم الحجراوي