فخّ المقولاتِ وسجون العبقريّة:

كثيرةٌ هيَ المقولات والنّظريّات السَّرديَّةُ التي تتهاوى يوميًّا أمام المواهب الحقيقيَّةِ!

فهل الرّوايةُ، فعلًا، فنٌّ مدنيٌّ بامتيازٍ؟ وما الشُّروط التي تُشترط في الرّوائيّ؟ وكيف نصنّفهُ في مدرسة فنيّةٍ وفق نماذج سابقة يحتذيها؟ ومتى نحكم على المشروع الرّوائيّ للكاتبِ؟

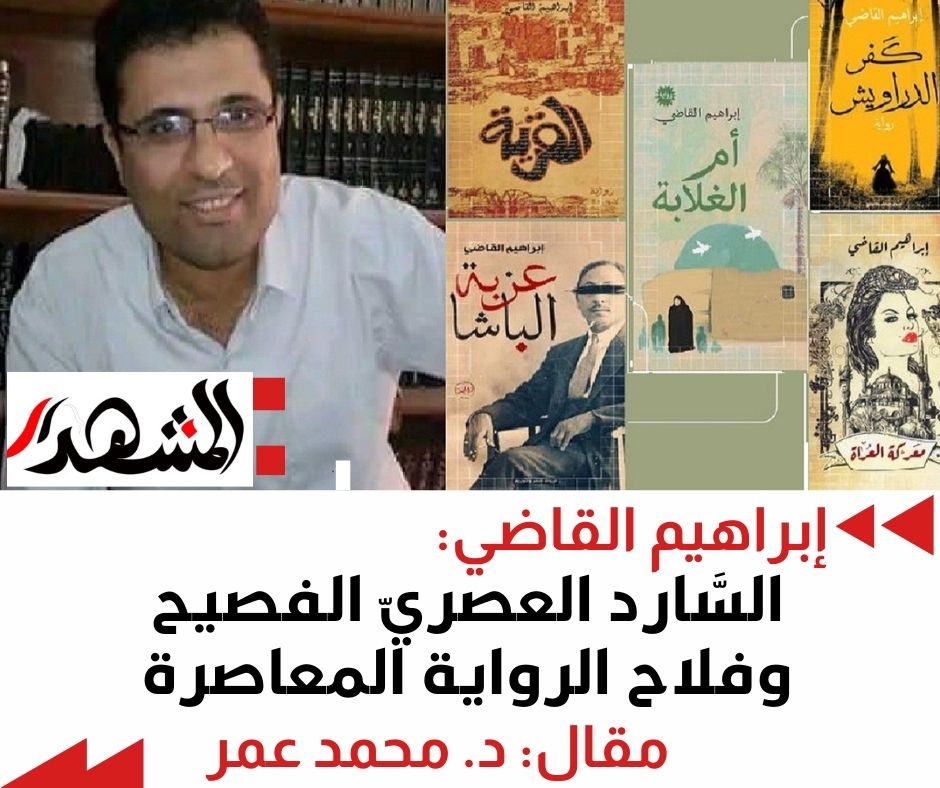

من هذا المنطلق لن أفسدَ على القارئ دهشَتهُ المؤكّدَةَ في قراءةِ المشروعِ السَّرْديِّ للرّوائيّ المصريِّ إبراهيم القاضي(1982م- )، بل أُحاول إضاءة جوانب هذا المشروع برؤية نقديَّةٍ محايدةٍ، تتّخذُ من سردهِ سبيلًا للمتعة والمعرفةِ معًا، مع التّركيزِ على تقنيات كتابتهِ دون العبث بفحوى السّرد، وتشويههِ بإعادة حكيهِ...!

وفي الحقيقةِ؛ إنَّ الرّوائيَّ الحسَّاس؛ بتعبير باموق، هو من يضع كلّ تجارب الآخرين ومقولاتهم وراء ظهرهِ، بعد معرفتها؛ ليضعَ لنفسهِ بَصمةً خاصَّةً به، ويكسبُ صوتًا خاصًّا مميَّزًا، يألفهُ القارئُ، ويُسرُّ بهِ، ويفتقدهُ، ويتتبّعُ شَدْوهُ الجديدَ بشغفِ المحبِّ المدنّفِ الولهِ...!

لن أكون مبالغًا حين أقرّرُ، من البدايةِ، أنَّ الروائيَّ المصريّ الشَّابَّ إبراهيم القاضي يمتلكُ موهبةً استثنائيَّةً، وقدرة فائقةً على إدارةِ هذهِ الموهبة، والتّخطيط السَّرديِّ لمشروعهِ الرّوائيّ بكفاءةٍ يشهدُ له سرده الانسيابيّ، كما يمتلك جُهدًا بحثيًّا يُمكِّنه من تجذير شخصيّاتِ رواياتهِ، وأحداثهِ، وفق السّياقاتِ الاجتماعيَّةِ والسّياسيَّةِ والثَّقافيَّةِ التي أوجدتها؛ بحيثُ يُحيلُها التّخييلُ واقعًا، أو إيهامًا بالواقعِ، في حكايةٍ مشوّقةٍ غايةَ التَّشويقِ، بالغةِ الدَّهشةِ، مؤنسةٍ في غير ضجيجٍ، هامسةٍ ومؤثّرةٍ وطنّانةٍ في غير شغبٍ، ونافذةٍ إلى العقلِ بغير خطابةٍ أو افتعالٍ.

المشروع الرّوائيّ القرويّ والمخاتلات السّرديّة:

حدَّد إبراهيم القاضي لنفسه عالــمًا سَرديًّا يبثُّ من خلالهِ مشروعَهُ المخطّطَ لهُ بعنايةٍ فائقةٍ، وموهبةٍ نادرة عمادهُ الإيجاز الدّقيقُ، والتّدفّقُ السّرديّ من خلال الاقتصادِ في الوصفِ، والتّعريفِ بالزّمنِ الخارجيّ والدّاخليّ بالإحالات المرجعيّةِ للتاريخ السّياسيّ والاجتماعيّ للوطنِ من خلال تمثيلاتِ عالم القريةِ.

بدأ القاضي في رسم ملامح مشروعهِ بروايته الأولى" القرية" عام 2012م، ثمّ " عزبة الباشا" عام 2013م، ثمّ " كفر الدّراويش" 2017م، إلى أن وصل إلى روايته التي يرتكزُ حديثَنا عليها الآن "أُمّ الغَلَابة" 2022م، فَضلًا عن مجموعةٍ قصصيَّةٍ، ولقاءاتٍ، ومقالاتٍ، وشهاداتٍ، جعلتهُ محطّ أنظارِ الجوائِزِ العربيَّةِ الكبرى عن استحقاقٍ.

الرّوايةُ المصريَّةِ ورواية الفلاحِ المصريّ:

بالرّغم من سيطرة الرّواية المحفوظيَّةِ، بطابعها المدنيّ في عالم الموظفين؛ فإنَّنا لا ننكرُ أنَّ المشهد السّرديَّ المصريّ لا يكتمل ُإلّا بقراءةِ عالم الرّيفِ والفلاحين عند خيري شلبي في "وكالة عطيّة" و"الوتد"، و" الأوباش" وغيرها، وعبدالحكيم قاسم في " أيام الإنسان السّبعة"، إلَى أن نصلَ إلى أحمد الشيخ في "النّاس في كفر عسكر"، ومحمود عرفات في " مقام الصَّبا"، وصلاح والي في "العمِّ حفني"، وأحمد صبري أبو الفتوح في" ملحمة السراسوة"، وغيرها وغيرهم...!

وقد نذهب في هذا الاتّجاه بعيدًا حين نقول: إنّ الرّواية المصريّة خاصّة روايةٌ ريفيَّةٌ قرويَّةٌ في نشأتها وملامحها الأولى، ولعلَّنا نتذكّر أنَّ أوَّل روايةٍ مصريَّةٍعنِ الفلَّاحة "زينب" لهيكل 1914م، وظلَّت أهمّ الثيمات السَّرديّة الأساسيَّة في خارطةِ السَّرد المصريّ روايات: "الأرض" 1954م لعبدالرحمن الشّرقاويّ، وروايته" الفلاح" 1967م، وبينهما رواية " الحرام" ليوسف إدريس 1959م...وغيرها.

الرِّوايةُ الانسيابيَّةُ والأرخبيلُ الرّوائيّ لمشروعِ القاضي:

لا تجعلنا هذه المقولاتُ، أيضًا، ربطَ مشروع إبراهيم القاضي بالمشروع المتراكم خلفَهُ، وإنْ قرأهُ؛ لأنَّه وضع بصمةً مختلفةً تعبِّر عنهُ، وتدلُّ عليهِ؛ كما وضعَ عزت القمحاويّ بَصمتَهُ المختلفةَ فعلًا في روايتهِ "بيت الدّيب"، وكلتا الرّوايتين تنتميان إلى رواية الأجيال، ولكنّ رواية القاضي مع ما سبقها من رواياتِ يجعلُها ألصق بالسَّردِ الانسيابيّ الذي يدفعك لقراءة مشروعهِ الرّوائيّ كاملًا لتكتملَ الرُّؤيَةُ؛ لأنَّهُ لا يرسم خلجانًا متباعدةً، بل يجمعُ بين رباعيّتهِ: "القرية"، و" عزبة الباشا" و"كفرالدّراويش" و "أم الغلابة"" أرخبيلٌ واحدٌ.

چينولوچيا العاداتِ والأفكارِ والقيمِ، وسَرْدُ التاريخ الاجتماعيَّ المصرِيّ:

كثيرًا ما تلحّ عليّ فكرة توصيتي بعض الرّوائيّين بتخفيضِ عددِ صفحات رواياتِهم، التي قد يصحُّ تخفيضُها إلى النّصف أحيانًا، لعدم الحاجةِ إلى المحذوف، وعدم امتلاك القارئ الوقت الكافي لقراءة هذا الفائضِ السّرديّ، فضلًا عن كون المحذوف حشوًا، لا طائلَ من ورائِهِ، ينالُ من حظّ الرّواية من الجمالِ والدّهشةِ، والتّدفُّق السَّرديّ، في الرّواياتِ ذات الزّمن الممتدّ خاصَّةٍ...!

وقد تمتدّ هذه النّصيحةُ لتشملَ روائيّين كبارًا، تحتاج رواياتهم المشهورة إلى إعادة نظرٍ في بعضِ فصولِها التي تُقحم إقحامًا؛ فتفسدُ علينا القراءة والمتعة والبهجة، وكثيرًا ما حاولتُ القفزَ في القراءةِ في هذه الرّواياتِ، مع بروزِ مؤلفيها، واحتلالهم مكانة كبرى في خارطة السَّرد العربيّ، بل قد يصلُ الملَلُ إلى متابعةِ أرقام الصّفحاتِ لتجاوزِ حالات الحشوِ المضجِرِ، ولكنّي في قراءة روايات إبراهيم القاضي، الذي لا أعرفهُ شَخصيًّا، ولم ألتقِهِ في حياتي، وفي روايتهِ" أم الغلابة" خاصَّة "أجدني حزينًا مُتحسِّرًا نادمًا على فوات الصّفحةِ تلوَ الصَّفحةِ، وافتقادي إيّاها فيما تبقّى من جمال السَّردِ وسِحرِهِ، وتدفُّقه، ودهشتهِ وإِمتاعهِ في تضفيره التّاريخَ السّياسيَّ بالاجتماعيِّ لمصرَ في سردٍ يجمع بين الفانتازيا والواقعيّةِ، بأسلوبٍ يمزجُ بين السُّخريّةِ الممضّة، والكوميديا السّوداء التي تنبعثُ من المواقفِ والأحداثِ المتتابعة، التي يندر وجود بعضٍ منها في روايةٍ واحدةٍ، بل قد تضمّ الصّفحة الواحدة بعضًا من هذه المفارقاتِ السّاخرة السّاحرة بلغةٍ دقيقةٍ موزونةٍ بميزانٍ دقيقٍ، لا تُسرفُ في سُخريّتها؛ فتفقد الرّواية واقعيّتها، وجديّتها، وحِسَّها المأساويَّ الكامنَ وراء الأحداثِ، وقدرتها الفذَّة على رصد چينولوچيا القيم المصريَّة، وتحوّلاتها منذُ العَصر الملكيّ منذُ بدايَةِ حُكم محمد عليّ باشا، وأسرته: إبراهيم وإسماعيل وسعيد..وصولًا إلى ثورة يوليو 1952م، وما أُثير حولَ أُسطورة الزّعيم الخالد جمال عبدالنّاصر الذي أنقذ المصريِّين منَ الذُّلِّ والهوانِ، وكلِّ صُنوفِ الاستِعْبادِ في العصر الملكيّ، من ناحيةٍ، وسرد أخطائهِ الفادِحةِ التي رآها بعضُ شخصيّاتِ روايتهِ تفوقُ حَسَناتهِ، وتمحوها محوًا، مرورًا بعصر الرّئيس المؤمن أنور السَّادات، وما أُثير حولها، وارتبطَ بها منَ التَّنكيل بالطَّبقةِ الوسطَى، بعد الانفتاح الاقتصاديّ، ورعاية التَّيَّاراتِ الدِّينيَّة المتطرِّفة لموَاجهة تيّارات اليَسارِ التي نبتت وتطرّفت في عصر عبدالنّاصر، وظهور الخلل الاقتصاديّ والدّينيّ والاجتماعيّ والعِلْميّ والاقتصاديّ بصورة أكثر وضوحًا ومأساويّة....!

ولا يتوقّف القاضي في "أم الغلابة" عند السّردِ الحميمِ لجينولوجيا العادات السَّلبيَّةِ من النّفاقِ، والفساد، واستغلال قيم الدّين الحنيفِ والتّلاعُب بها، والأنويَّة المفرطة، وممالأة السُّلطة والتّزلّف إليها، والحِرص على التّعالي الاجتماعيّ، والوجاهة الظَّاهريَّةِ الفارغةِ، والحرص على المكتسباتِ مهما ألحقتِ الضَّررَ بالآخرينَ، مادامتْ تُحقّقُ المصلحةَ الخاصَّةَ للوصُوليّ الانتهازيِّ الذي يبحثُ لنفسهِ عن فُرصةٍ في عالمٍ ضَنينٍ بالفُرصِ، وشقّ سبيلٍ يُوفِّر له العيشَ الكريمَ دونَ زيفٍ أو خداعٍ...!

ولكنّ ثقافةَ القلَّةِ بما يصمها من قلَّة الفرص تجعلُ الفردَ يدفعُ بكلِّ القيم، ويضحّي بالجميعِ في سبيل بقائهِ، والاحتفاظِ بكينونتهِ، ولا يخدعنا أن يجذّر القاضي كلّ هذه الظّواهر في عالم القريةِ المبهمةِ الاسم والحدودِ في وسطِ الدّلتا؛ فهي مكان رمزيٌّ يشي بالوطنِ أو العالم: صَغُرَ أو كَبُرَ...!

المسكوتُ عنه وحِيلُ سَردِ الثَّالوثِ المحرَّم:

من خلالِ تضفيرِ السَّردِ الواقعيِّ بالفانتازيّ، وتوزيع الحدثِ الواحدِ على أكثر من شخصيّةٍ، وتشذيره مع تشظّي الزّمنِ، تمكّن ساردُ "أم الغلابة" أن يخوضَ في عالم المحظوراتِ؛ بحيث يمكننا أن نقولَ: إنَّ عالم إبراهيم القاضي عالم فريدٌ وخاصٌّ، وقادرٌ على أن يشقَّ طريقهُ بقوّةٍ إلى صدارةِ المشهدِ الرّوائيّ، بتركيزه على الفضاء المكانيّ للقريةِ، والقراءة الواعية للتّاريخ الاجتماعيّ والسّياسيّ لمصر بفهم وعمقٍ وحبٍّ..!

حيلة الميتا سرد والإفادة من الرّاوِي التّراثيّ:

يحتفظُ السَّاردُ بحياديَّةٍ تمنعهُ أنْ يوجِّهَ الأحداثَ والشّخصيَّاتِ بتدخُّلهِ بشكلٍ يُؤذي فَنَّهُ الرّوائيّ، مع كونهِ يستخدم الميتاسردِ في مناطق َعِدَّةٍ من سَردِهِ، ولكنْ بطريقةٍ فنيّة، تمنحُ للرّاوي مساحة أوسع للرّؤية، وتقليب الحدثِ الواحدِ على أكثر من وجهٍ، وفتح الأفق أمام كلّ الاحتمالات الممكنة، بطريقةٍ فنيّة أَفادها من الرّاوي التّراثيّ في السَّرد التّاريخيّ خاصَّةً، دون أَن يُزعجنا بفرض رؤيتهِ، أو الإلحاح على اتّجاهٍ دون غيرهِ..!

حيل الاختزال (الرّچيم الرّوائيّ) والتّشذير الحدثيّ والتّشظّي الزّمنيّ:

مع كلّ ما يشعرُ به قارئ المشروع الرّوائيّ لإبراهيم القاضي من ثراءِ عالمه وزخمهِ وخصوبتهِ؛ بما يَدفعُ القارئ إلى لُبّ الأحداثِ، ورؤية الشّخصيّاتِ، والإحساسِ بالحالة التي يخلقها السّرد في زمكانيّتهِ؛ فإنّهُ لا يقف عند وصفٍ مسهبٍ لمكانٍ أوشَخصيَّةٍ، أو الوقوع في سَردِ التّفاصيلِ، بل يترك للقارئ استكمال ذلك كلّه من خلال معايشتهِ الحالة التي ينجحُ في أن يزجَّ بقارئه إلى عُمقها رويدًا رويدًا وفي صفحاتٍ قليلةٍ، بسردٍ سريعٍ مكتنزٍ بالأحداثِ والمواقفِ الكاشفَةِ عن بَواطنِ الشَّخصيّاتِ، و مشعرٍ بالمحيطِ الذي يخلقُها وتخلقهُ، بما يحقّق لسردهِ هذا "الرّجيم" الروائيّ بتعبير منير عتيبة، ومعَ كلّ ذلك فإنّ قارئَهُ يشعرُ بمعايشتهِ الأبطالَ ومشاركتِهم في صناعةِ الحدثِ، وتوقُّعه بموافقةِ أُفقِهِ تارةً، ومخالفتِهِ أُخرى ...!

* وتقطيع الحدث مع تَشظّي الزّمنِ، وتوزيعه عبر تقنيتي الارتداد والاستباقِ، دون اعتسافٍ، جعلنا لا نشعرُ بانتقالٍ حادٍّ أو مُربكٍ، كما أنّ حميميَّةَ السَّرد تُذكّرنا سريعًا ببواطنِ الشَّخصيّاتِ وطبائعها مع كثرتها، وتبدّل أطوارها؛ كما نجد، مثلًا، في شخصيَّة عبدالقويّ الضّعيفِ الذي كانت تعطف عليهِ "مسعودة" حفيدة ستهم "سعادة"، وتُنفقُ عليه ممّا أعطاها الله بإغداقٍ؛ حتّى يسافر ويعود ملتحيًا لحيةً طويلةً متغيّر الطّباع والعاداتِ؛ فيعتدي على قبر جدّتها المباركة، وعليها شخصيًّا، بل يجمع حوله شبابَ القريةِ ليوجِّهَ دفّة الأمور تُجاه مصلحتهِ، وفرض سيطرته على مقدّرات القرية، في تمثيلٍ سرديّ متقنٍ لنشأة الجماعات الدّينيّة المتطرّفة، ونموها، وتثبيت أركانها وأفكارها، وما أسهم في ذلك كلّه من متغيراتٍ سياسيّةٍ وثقافيّة واجتماعيَّةٍ في سردٍ مدهشٍ وحياديّ، لا يخلو في الوقت ذاته من حجاج التّفنيد؛ بتعبير واين بوث، بتفنيد مخاتلات الجماعات والسّلطة في خداع البسطاء، واستمالتهم، واستغلالهم بتأليبهم، وبثّ روح العصبيّة والفرقة بينهم، وإغرائهم بكلّ وسائل الإغراء ليضمن كلّ فريق مكتسباته وطموحه في السّلطة والمال والجاه في سهولة ويسرٍ بإحكام خيوط اللعبة بين تيارات اليمين واليسار، وأهل العلم والدّراية والحِكمَةِ من ناحيةٍ، ومحترفي الدَّجَلِ والشَّعْوذةِ والادِّعاء والوهمِمن ناحيةٍ أُخرى...!

حيلُ اختراقِ حُصُرِالجنسِ الغريبِ والبهيميَّةِ الشَّاذَّة:

وفي سرده شهوة الجنسِ لم يتوقّف السَّاردُ العليمُ أمام مشهدٍ واحدٍ ليصفَ فيه علاقَةً مكتملةً بغرضِ تسويق نصّه، بإثارة غرائز القرّاء والمراهقين، بل شذّرَ المشاهد المقدّسة والمدنّسة على السّواء؛ فأحسسنا بمشاعر الحبّ الطاهر المقدّس بين شيخ البلد الشّهيد "عمران" وستنا وستهم "سعادة"؛ أمّ الغلابة التي عُرفت بها القرية، ونلاحظُ توافُقَ الكُنيةِ بين سعادة أم الغلابة، ومِصر أم الدّنيا، وزواجُ سعادة بالشّيخ تجذيرٌ لجينولوجيا العلاقة الرُّوحيَّة التي تربط قيم المصريّينَ بالدّين الوسطيِّ المعتدلِ منذ فجرِ التّاريخ، ولكنّ العابثين من الفاسدين يتآمرونَ على هذا الزّواج المقدّس في صراعاتِ القوى المتصارعةِ، التي يكون أطرافها في الغالب دجالين ومشعوذين ومدّعين وحمقى ومستغلين لهذه العلاقة الرّوحيَّة، أَوِ انتهازيّين يفصمون عُرى هذه العلاقة ليسهل لهم السّيطرة، وتكييف الأمور وفقَ رغباتهم، وحسبَ أهوائهم المتغيّرة...!

ولا يفتأ المتواطئون لصالح كلّ فريق يُضَحُّون بكلّ مقدّس ونبيلٍ وشريفٍ وطاهرٍ ليُمْسِي النُّبلاءُ في النّهاية ضحايا هذا التّنافسِ بين الفريقينِ المتصارعينِ؛ كما وقعتِ القريةُ في حجرِ الشّيخ المدَّعِي "محسوب" الذي يحلُّ الحرامَ، ويحرِّمُ الحلالَ في سبيلِ مصلحتهِ وشهواتهِ، واستجلابِ رضا كلّ سلْطةٍ، تُسخِّرهُ تارةً، ويسَخّرها تارةً أُخرى...!

ونزلَ حرمانُهم من الحُبّ الطّاهر العفيفِ بهم إلى أسفل سافلينَ؛ فهجَرَ رجال القريةِ النِّساء، وتجاوزوا أفعال قومِ لوطٍ إلى معاشرة بهائمهم؛ ترميزًا لوصولهم إلى مرحلة البهيميَّة في أدنى أحوالها وأردئها؛ كما فرّ المظلومون أمام الطّغاةِ الظّالمينَ إلى الشَّامِ وتركِ أرضهم ونسائهم، ورسالة الدّين القيّم، والقرآن الحكيم لدى الشّيخ عمران إلى ما ادّعاه الشيخ محسوب من مختصر القرآن والشّعوذة والدّجل، وكلّها صورٌ لأصلٍ واحدٍ ..!

كما اقتحم المحظور الدّينيّ بادّعاءِ بعضِ الشُّيوخ للشّهاداتِ والإجازاتِ العلميَّةِ الوهميَّةِ من علماءِ الأزهرِ، لمحاولة خِداع البُسطاءِ ليتبعوهم فيما يحلون ويحرمون واستغلالهم، وهم، في ادّعاءاتهم، لا يختلفون عن شخصيّة "حسن القِرد" أحد بقايا أسرة "الشّيخة غندورة" اللِّصَّة المحتالة التي احتفظت بكلّ خيوط لعبة المحظورات في يديها ترميزًا للسَّيطرةِ السُّلطويّةِ، فقد أصرّ حسن القرد على أنّهُ مطربٌ، وأنّه قابل محمد عبدالوهاب، ونال منه تزكيةً، في حين أنّ مطرب الأجيال قدِ استدعى له الشّرطة فور سماع صوته المنكرِ..!

نُسِجَتْ هذه الدّوائر المختلفةُ من سردِ الفسادِ وجينولوجيا التّردّي الاجتماعيّ والدّينيّ والسّياسيّ والثّقافيّ من خيوط سرديّةٍ حريريَّةٍ ناعمةٍ، بلغةٍ قادرةٍ على أن نظلّ في عالمٍ من التّخييلِ وإِن أحالنا إلى الواقعِ، سواءٌ بالاستعانةِ بشعر شُعراء التّصوّف؛ كابن الفارض وغيره مع تغييره وفق ثقافة الشّخصيّاتِ، والموروثات والأغاني الشّعبيّة، والمأثوراتِ، والحكم والمسكوكات؛ بوصفها كولاجات مشعَّةً، وتوزيعها ببراعة وفق منطقٍ يجمع بين السّخريّة والواقعيّة، لا يني يُدهشنا بتمثيلاتهِ الفريدةِ..!

هنيئًا للسّرد المصريّ والعربيّ بهذا الصَّوتِ السَّرديِّ المميّز الواعدِ المدهش إبراهيم القاضي..!

-----------------------

بقلم: د. محمد سيد علي عبدالعال (محمد عمر)

* أستاذ الأدب والنقد ووكيل كلية الآداب للدّراسات العليا بآداب العريش