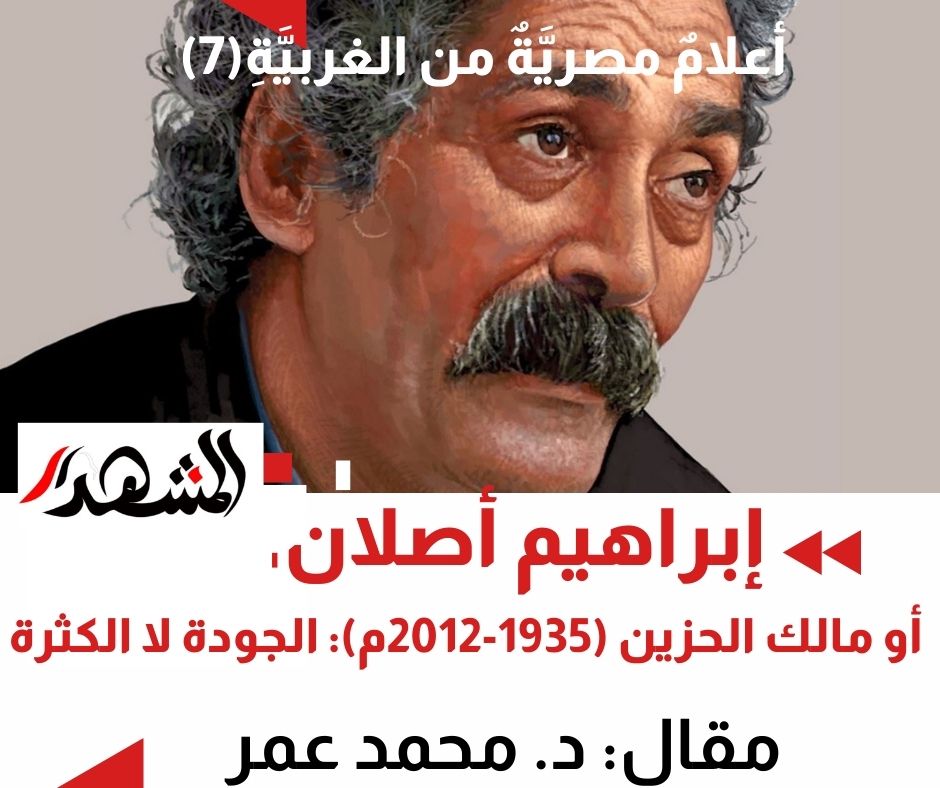

ابن شبشير الحصَّة البوسطجيّ الذي أرسل رسائلهُ إلى الإنسانيَّة:

ولد أصلان موهوبًا في الرّسمِ والحكي في شبشير الحصَّة في أُسرةٍ فَقيرةٍ كَثيرةِ العَدَدِ، اضطرَّتها ظُروفُ المعيشةِ إلى الرّحيلِ إلى أَطراف القاهرةِ في إمبابة والكيت كات، فلم يستكمِلْ تعليمَهُ النّظاميَّ بعد الابتدائيَّةِ القديمةِ، مع أنّهُ انتقلَ إلى عِدَّةِ مدارسَ فنيَّةٍ مُتَخصِّصةٍ، ولكنّهُ سُرعان ما تركَها، ليعملَ ساعِيَ بريدٍ، ثمَّ موظَّفًا صغيرًا في وزارة الاتِّصالاتِ؛ ليتمكّنَ بحاستِهِ البصريَّةِ المتفرّدةِ من التقاطِ تفاصيلِ الأزقَّة والحواري والبيوتِ والمقاهي والميادين والمعالم المصريَّة؛ كما لم يلتقطها غيرهُ، مع قدرةٍ فذَّةٍ على تخزين صورٍ عقليَّة ووجدانيَّةٍ وبصريَّة وسوسيوثقافيَّة وأنثربولوجيَّة للقريةِ المصريَّةِ في أربعينيَّاتِ القرن الماضي بكلِّ ما يتّصلُ بها من فقرٍ وجهلٍ وأساطيرَ وحكايات شفاهيَّةٍمتوارثة متداولةٍ، وما يصطدمُ به القرويّ في حياة المدينة التي تناقضها في الجهامة والقسوة عَلَى الغريب، ومحاولته السَّاذجة المتكرّرة للتَّأقلم مع عالم جديدٍ مدهش وساحرٍ، يتمثّلهُ رويدًا رويدًا وكانَّه يشاهدُ فيلمًا يراجعُ مشاهدَهُ حتّى يعيدَها عَلَى أترابهِ عَلَى مصاطِبِ القريةِ التي غادرها جسدُهُ، وسكنتْ خيالَهُ وفؤادَهُ، ومثَّلتْ له عالـمًا يتشبّثُ بهِ، ويحاولُ التّخلّص منه في الوقت ذاتهِ بداعي الاندماجِ والسَّكينة والتّعايش الآمن؛ لتظلّ هذه الرّوح المضطربة القلقة داعية الدَّهشة ومحاولة الرّصدِ والتَّخزين والاختمار لتُنفِّسَ عمَّا اختزن بها، ولعلَّ روايتَهُ الفاتنة التي التقط بعض مشاهدها المخرج الكبير مجدي أحمد عليّ ليخرج فيلما بعنوانها ومعظم جمل الحوار فيها:"عصافير النّيل" ترجمةٌ كافيةٌ لهذهِ الحالةِ.

تشيكوف والبدايَةُ مِن القِمَّة:

ظلَّ أصلان مفتونًا بالرّسم والصُّور، ومشاهدةِ الأفلام في السّينما، ثمّ نادي السّينما الذي حرَص على عرضِ أهمّ الأفلام العالميَّة إلى أن قرأ قصَّة "موت موظَّف" للرّوائيّ الرّوسيّ الكبير أَنطوان تشيكوف، الذي يُعدّ أهمَّ كاتبِ قصّةٍ قصيرةٍ عَلَى الإطلاقِ؛ فيُصرُّ أصلان أن يكتبَ قصصًا قصيرةً، يُخرجُ من خلالها مخزونه البصريّ والوجدانيّ المختمر، ويسأل بدهشةِ الرّيفيّ عن السَّبيلِ إلى هذا الحلمِ؛ فيرشدُهُ الحكماءُ إلى القراءةِ ثمّ القراءَة؛ فمن يريدُ أن يكتبَ فَعليهِ أن يقرأَ، ولكنّهُ قد بدأَ بِقمّةِالقِمم تشيكوف؛ ممَّا جعلَ حلمَهُ صَعبًا عسيرًا؛ فصارَ يكتُبُ ويطمسُ، ويمزّقُ، ويُخفِي، ويتحَرَّجُ من نشْرِ بعضِ القصصِ، التي زكّاها شكري عيّاد وغيرهُ من كبارِ النُّقَّادِ؛ حتَّى قيل: إنَّ أصلان يكتبَ بالمِمحاةِ؛ لأنَّه يمحُو أكثرَ ممَّا يكتبُ؛ لذَا كانتْ دهشَةُ القرويّ التي لم تنقطعْ عنه عَظيمةً حين أتقَنَ الكتابةَ عَلَى الحاسوبِ؛ لأنَّها أتاحتْ له أن يحذِفَ أكبرَ قدرٍ ممكنٍ في لحظةٍ واحدةٍ؛ فكتابتُهُ تقومُ عَلَى الحذفِ لا الذّكرِ؛ فهو يكتبُ وفي ظنِّهِ دائمًا أنَّ القارئَ يعرف نصفَ الحكايةِ، وعليهِ أن يكملَ لهُ ما لم يعرفهُ عَلَى أن يتركَهُ فَجأةً لِيَتنبَّأَ بما يمكنُ أن يحدثَ؛ وهو ما جعلَ قصصَهُ بالغة الواقعيَّةِ، تشبهُ حياة النّاسِ، وحكيَهُم وحوارَاتِهم، ولغتَهم الشّفهيّةَ في القُرى والأحياءِ الشَّعبيّةِ.

بطولةُ البُسطَاءِ والعاديّين والهامشيّينَ:

يعترفُ أصلان في مذكراته: "خلوة الغلبان"بأنَّهُ غيرُ قادرٍ عَلَى صِناعةِ البطولةِ، والاقتحامِ، والجرأَةِ والمواجهةِ؛ كصَديقهِ يحيى الطّاهر عبدالله الجريء المقتحِم؛ لذا رَسمَ صورًا لشخصّياتٍ مثلهِ، من الذين تحقَّقَت صورُ البطولةِ عندهم في السَّعيِ عَلَى الرّزقِ، ولُقمةِ العيشِ، وتحقيق الحدّ الآمنِ للسَّترِ والبقاءِ، والحياةِ العاديةِ التي تشبهُ حياة الغالبيَّة العُظمى منَ البُسطاءِ، ولعلّ هذه الخصيصةَ سَببٌ من أَسبابِ شُهرةِ أدبِ أصلان، وإقبال القرّاء عَلَيهِ؛ فهو أدبُ الحياةِ في سوادِها الأعظَم؛ حيثُ البشرُ الكادحون مثلهُ، ومثل إِيڤان ديمتريتش موظّف تشيكوف الذي عَطَس رَغْمًا عنهُ في المسرحِ؛ فدفعَ بهِ حَظُّهُ العَسِرُ أنْ ينالَ رذاذُ عطاسهِ مَسؤُولًا كَبيرًا، فأَخذَ إِيڤان يسترضيهِ كثيرًا دونَ جدوى، للدّرجةِ التي جعلتْهُ يعودُ إلى بيتهِ آخر اليومِ منهكًا من الاعتذارِ، خائفًا حدَّ الذُّعرِ من العقابِ؛ فيتمدَّدُ عَلَى أريكةٍ في منزلهِ، ويموت؛ لذا ظلَّ هذا النّموذج الرّفيعُ للأدبِ الإنسانيّ هو الأُفق الذي يطمحُ إليه أصلان في كلّ ما كتبَ، وبخاصَّةٍ بعد أن فتنتهُ مجموعةُ" ناس من دبلن" التي كتبَها الكاتبُ الأَيرلنديّ العالميّ جيمس جويس، وقد عالج فيها حياة سُكّان مدينة دبلن عاصمة أيرلندا، بما يتحكُّم فيهم منَ العادات والتَّقاليد المتأصّلة والمتوارثة، كما قرأ في سيرةالأديب العالميّ أرنست هيمنجواي (1899-1961م) تمثُّلَهُ للصُّور التي يراها؛ فيعايشها حتّى يدركَها إدراكَ من رآها، ولمسَهَا، وشمّها وتذوّقها، ثم يكتبُ عنها؛ فوجد في ذلك توافقًا مع طموحه الكتابيّ...!

شاعِرُ القصَّةُ لا يحبُّ المجاز:

يبدأ أصلان سردَهُ القصصيّ، والرّوائيّ كذلك، من القمَّةِ؛ ففي مجموعتهِ الأولى:"بُحيرَة المسَاءِ" التي نُشِرت في مختاراتِ فصولٍ (1994م)، وقد سبقَ نشرها (1971م) مع أنَّ بعضها يرجع إلى (1965م)؛ أي إلى محاولاتهِ الأولى في الكتابةِ، نجدُ في مناصّ النّاشرِ:" بُحيرَة المسَاءِ واحِدةٌ من أجملِ المجمُوعاتِ القصصيَّةِ التي كُتبَتْ في القصَّةِ العربيَّةِ الحَديثةِ، ومن العلاماتِ التي أَعلنَتْ عن تحوّلِ الأدبِ العربيّ الحديثِ إلى نوعٍ جديدٍ أصيل ٍفي الكتابةِ الإبداعيَّةِ..!"

وقد لُقّبَ أصلان بعد هذه المجموعةِ بشاعرِ القِصَّةِ القصيرةِ مع كونهِ يعزفُ عن المجازاتِ والتّخييلِ إلى الواقعيَّةِ المفرطة المألوفةِ تمام الأُلفةِ؛ فالشّعريّةُ لديه شعريَّةُ التّكثيفِ، والتقاطِ الذّكريات الصّغيرةِ؛ كما يسميها چوزيه ساراماجو في سيرته الذّاتيَّة، أو الأشياء الصّغيرة؛ كما ينعتها جبراييل جارثيا ماركيز في "الحبّ في زمن الكوليرا"؛ فعنوان المجموعة نفسه مأخوذ من المقطع التّاسع" الضَّفادع" من قصيدة عبدالوهاب البيَّاتي" محنة أبي العلَاءِ" من ديوانه : سِفر الفَقرِ والثَّورةِ (1964م) الذي يقولُ فيه ما يتصَادى معهُ أصلان في مجموعتهِ تقريبًا، وقد كان البيّاتي، أيضًا، مفتونًا بهيمنجواي (الأعمال الكاملة،1/417):

ضَفَادعُ الحُزنِ عَلَى بُحيرةِ المسَاءْ

كانت تَصبُّ في طَواحينِ اللَّيالي الماءْ

تقارضُ الثَّناء

ما بينها، وتنشرُ الغَسيلَ في الهوَاء

وتشْربُ الشَّاي وفي المكاتبِ الأنيقةِ البيْضَاء

والصُّحفُ الصَّفرَاء

كانتْ تقيءُ حِقْدَها عَلَى الجماهيرِ، عَلَى الماردِ وهُو يكسرُ الأَغلَال

ضفادعُ كانت تُسَمِّي نفْسَها "رِجالْ"

رأيتُهم في مُدنِ العالمِ، في شَوارعِ الضَّباب

في السُّوق، في المقهَى، بلَا ضَمِير

يُزيّفونَ الغَدَ والأحْلامَ والمصِير

رأيتُهم مِن عَرقِ الجِيَاع

ومنْ دَمِ الكَادِحِ، يبنون لهم قِلَاعْ

أعَلَى منَ السَّحاب

حتى إذا ما طلَعَ الفَجرُ، رأَيتُ هذِه الضَّفادِعَ العَميَاء

عَلَى كراسي الحكمِ في رياء

تُغازلُ الجياعْ

وتفرشُ الأرضَ لهم بالوردِ والرَّيحان

يا ضَيعَةَ الإنسانِ...!

يا سيّدي، في هذه الأَزمان

ما دام في المعجمِ شيءٌ اسمهُ النِّسيان (الأعمال الكاملة، 2/38).

وهو ما يجعل الشّعريَّة لدى أصلان شعريَّةَ المعنى لا الخطابِ؛ إنَّها شعريَّةٌ قائمةٌ على التَّكثيفِ والاختزالِ والمحو والسُّكوتِ والحذف والإضمار والإيحاء والإشارة والتّلميح والإيحاء والمرافدة المعنوية لا اللفظيَّةِ؛ غنّها شعريَّة الصّمتُ.

عَلاقَةُ صورةِ المبدعِ بإبداعهِ والكتابة التّلغرافيَّةُ:

لا يمكن أن نغفل أمورًا نستدعيها من خارج الفنّ ونحن نتذوّق الفنّ، ولعلّ بعض النُّصوصيّين ينكرون ذلك علينا غايةَ الإنكارِ؛ كما نرثى لنُصوصيّتهم غاية الرّثاء؛ منها شكلُ الأديبِ؛ أيْ صورتَهُ وهيئتَهُ، وصحيحٌ أنَّها تكتَسِبُ ألفتها من اسمهِ وأدبهِ لاحقًا، ولكنَّ معظمَ مراحلِ التّلقّي تأتي بعدَ هذه المرحلةِ، وأذكرُ أن شخصًا ركبَ بجواري رأى صورةً ماركيز عَلَى غلافِ روايتهِ التي أقرأها:" مائة عام من العزلة" فشَبّههُ بأحدِ السَّاسة المبغضِين؛ فثُرتُ عليهِ جدًّا ، وجادلتُ الرّجل حتّى أقرّ بأنّ الشَّبهَ بَعِيدٌ، والشَّخصانِ جِدُّ مختلفينِ، وجاءتِ الفروقُ، بالطّبعِ، لصالحِ ماركيز...!

ومن ثمَّ؛ فإنّ الشّكلَ الذي اتّسمَ بهِ أصلان جزءٌ من الصّورة الذّهنيَّةالتي ترتبطُ بكاتبٍ عظيمٍ، تبدو عليه سماتُ الأدب، والاشتغال بهِ؛ ولعلَّ هذا ما أراده رفيق رحلته وصنوه عبدالحكيم قاسم، الذي كتبنا عنه في المقال السَّابق، واصفًا إيَّاه بالأناقة والنّظام، والاحترام (قاسم ،كتابات نوبة حراسة:171)، وقد التفت شعبان يوسف إلى هذا الوصفِ؛ فيما قدّم به كتابه البديع" خلوة الكاتب النّبيل" في تصادٍ وإضافة ذكيَّة مكثَّفةٍ مع ما كتبه أصلان في سيرته الذّاتيَّة "خلوة الغلبان"، وهو ما فعلهُ صديقهُ ابن مركز المحلة الكاتب القاص سعيد الكفراويّ في حكاياتهِ التي عنونها بـ"حكايات من دفتر الأحوال" في تصادٍ واضحٍ مع قصَّة أصلان" التوقيع عَلَى الأقوال"، بل جاءتِ الحكايات نفسُها تستدعي "خلوة الغلبان" بل استدعت أصلان نفسَهُ وأحواله (الكفراوي:196)، وجاءت عَلَى طريقَةِ خلوة أصلان أقربَ إلى المذكّرات، والحكاياتِ المختلفةِ الغريبةِ، التي يحضر فيها غيرهُ من أصدقائِه، ومَن يَحكِي عنهم مِحورًا أكثرَ من حكيهِ عن نفسِهِ..!

وقدِ التقطَ النَّاقد المرحوم سيد البحراوي هذه الخصيصةَ حين رأى أنَّ أصلان يكتبُ كتابة دقيقةً ومكثَّفةً ومركَّزةً، ليس فيها تجميلٌ ولا مبالغةٌ؛ كشكلهِ وتكوينهِ الجسديّ الدَّقيق، وقُدرَتهِ عَلَى كتمان شُحنةِ الانفعالاتِ والتوتُّر وراء مسحةِ الصَّمت الدّائمِ، والهدوء الباسم السّاكن؛ لذا رأى البحراوي أنّ روايات أصلان نفسَها تنتمي إلى عالم القصَّة القصيرة ببُعدِها عن التّفاصيلِ، وقُدرتها عَلَى الاختزالِ، وتتَابُعِ المشاهد المتَّصلةِ المنفصلة في آنٍ واحدٍ (أدب ونقد، مج 10،ع89،1993م،34)...!

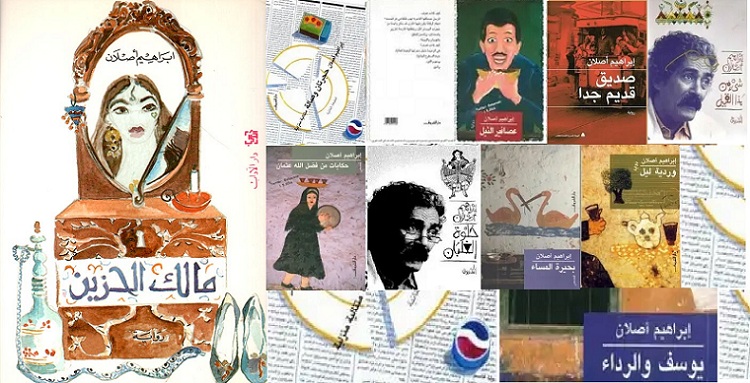

ولعلّ مما يؤكّدُ استنتاجاتِ البحراويّ أنَّ أهمَّ رواية لأصلان "مالك الحزين" كتبَها في الأساس عَلَى أنّها قصَّةٌ قصيرةٌ، ولمَّا جاءتهُ منحة التّفرُّغ التي رشَّحَهُ لها نجيب محفوظ لكتابة الرّوايةِ كتبَها روايةً مُضطرًّا؛ لذا نرى هذا الهروبَ من القولبة الأجناسيَّة تدفعهُ لأن يتركَ مجموعتَه الأخيرة "انطباعات صَغيرة حول حادثٍ كبير" بلا تجنيسٍ؛ فيُكتَبُ على غِلَافها: نُصوصٌ؛ وقد صدَرت (2015م) بعد وفاتهِ..!

وهي خصيصَةٌ ارتكزَ عليها أصلان في سرده كلّهِ؛ فالشّيخُ حسني الضّرير في روايتِهِ الآسرةِ التي نال عنها مجموعةً من الجوائز المستحقَّة "مالك الحزين"؛ بوصفِها من أجمل مائة روايةٍ عربيَّةٍ، وحوّلها المخرج السّينمائيّ الكبير داود عبد السّيِّد إلى فيلمه" الكيت كات" الذي نجح نجاحًا استثنائيًّا، وضعه في قائمة أفضل مائة فيلم في تاريخ السّينما المصريّة"؛ لم يكن هو بطل رواية" مالك الحزين" بل الشَّاب يوسف النّجّار؛ فأصلان يجعل المهمَّشينَ هم الأبطال، ويجعل نفسه عَلَى هامش الهامش، حتَّى لا يخيّلَ إليك أنّه يكتبَ بقلمه لتستدعي شخصيَّته وأسلوبهُ، بل يرسمُ صورًا هي المسيطرة عَلَى مخيّلتهِ، يريدها أن تنتقل إلى مخيلةِ القارئ، وهذه القدرةُ المتفرّدة عَلَى الرّسم بالكلمات هي التي جعلتِ السّينمائيّين يتبارون عَلَى روايتهِ؛ فمع أنَّه لم يكتب سوى رواياتٍ تقلّ عن عدد أَصابع اليد الواحدة؛ هي مالك الحزين (1983م)، وعصافير النيل (1999م)، وصديق قديم جدا (2015م)، ولكنّ عالمه يتّصلُ بين القصَّة القصيرة والرّواية؛ فيمكننا أن نستدعيَ يوسُف في مجموعته:"يوسف والرّداء" وعالم مالك الحزين في حارة فضل الله عثمان في مجموعته:" حكايات من فضل الله عثمان" (2003م)، كما أنَّ تركيزَه على عالم الرّسائل وتأثيرها في البَشر، واتّخاذها موضوعًا مستقِلًّا للقصِّ نجده في " بحيرة المساء، ص95)، كما نجدهُ أيضًا حين يكتب قصة بعنوان" طلعت وليلى" يحاكي فيها تلغرافًا، أُرسل من مكتبِ تلغراف رمسيس في منتصف السَّبعينيَّات في مجموعتهِ "وردية ليل،ص89) التي يكتبُ إهداءها على طريقة التّلغراف التي احترفها وظيفةً يعمل بها، وكتابة يتقنها..!

نقد اللُّغة الأصلانيَّة:

مع كلّ ما عُرِف عن أصلان من الاقتصادِ اللُّغويّ إلى الدّرجة التلغرافيَّةِ؛ فإِنّهُ يُسرفُ من استعمال فعل الكينونة "كان" بلا داعٍ؛ للدّرجة التي تجعلهُ يذكرهُ سبعَ مرَّاتٍ في بعض مقاطع روايته الأمّ "مالك الحزين، (يُراجع على سبيل المثال، ص 10،12) في حين يمكن الاستغناء عن ذكره في معظم المرَّاتِ، وهي خصيصةٌ لازمته منذ قصتهِ الأولى:"الملهى القديم" التي صَدَّر بها مجموعته الأولى" بحيرة المساء"، وهو يبدأ بفعل الكينونةِ فقراتٍ كثيرةً في سردهِ، ولعلَّ مرجعَ هذهِ الخصيصةِ طريقتهُ الأقرب للحكي الشَّفويّ، وطرائق الحكي المصريَّة في تكرارها طلبًا لكينونةٍ تجمع الأبعادَ، وتُحدثُ العِشرةَ، وتُؤنسُ الجليسَ، وتؤلّفُ القلوبَ، وتستحضرُ الفائتَ، وتجترحُ الفعل والفاعل، وتعوّض المفقودَ...!

--------------------------

بقلم: د. محمد سيد علي عبدالعال (محمد عمر)

* أستاذ الأدب والنّقد بكليَّة الآداب- جامعة العريش.