لشربل داغر (1950) أكثر من 70 كتاباً وما يزيد على 16 مجموعة شعرية، صدرت أولاها بعنوان "فتات البياض" عام 1981، وتلتها بعد نحو عشرين عاماً مجموعتا "رشم"، و"تخت شرقي" 2000. ومن شعره أيضاً: "حاطب الليل"، "إعراباً لشكل"، "لا تبحث عن معنى لعله يلقاك"، "ترانزيت"، "القصيدة لمن يشتهيها"، "على طرف لساني"، "دمى فاجرة"، "عشها مثل أبد لا ينقضي"، "أيها الهواء، يا قاتلي". وصدرت روايته "وصية هابيل" عام 2008، وأصدر كذلك "القصيدة والزمن: الخروج من نظام الواحدية التمامية" 2015، "في الهواء الطلق: سيرة مختلسة" 2016، و"الشعر العربي الحديث: قصيدة النثر" 2019، و"صنعة العربية بين التنزيل والتأليف"2021.

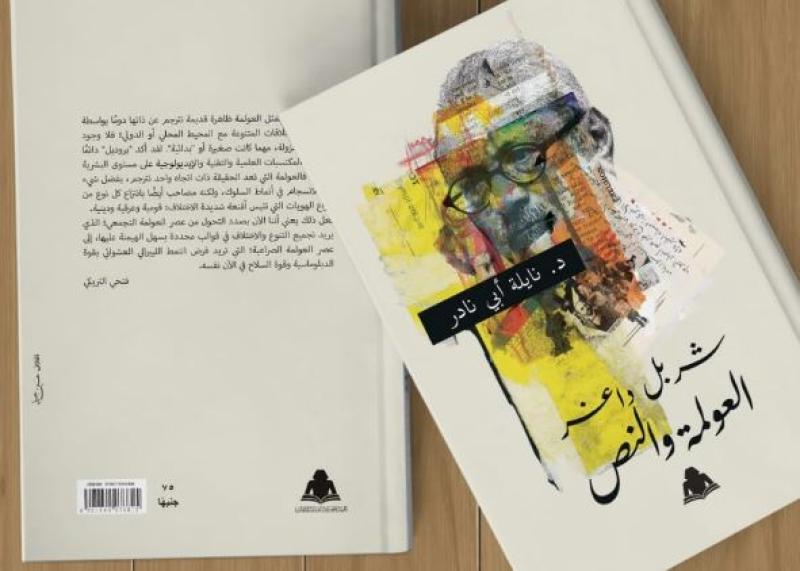

وفي دراستها "العولمة والنص" (الهيئة المصرية العامة للكتاب)، تتخذ الباحثة اللبنانية نايلة أبي نادر من داغر نموذجاً، بالتطبيق على بعض أعماله الشعرية والنثرية التي رأت أنه "أزاح عبرها الحدود بين الفلسفة والأدب، في عملية تشكل النص وتجلياته، في سياق عولمي". تنطلق أبي نادر من البحث في أصل "هذه الظاهرة النصيَّة"، لجهة كيفية تكونها وإخراجها بصيغ متجددة، وما إذا كان للعولمة أثرٌ فيها. وتلاحظ أن داغر مثلاً يجعل من الكومبيوتر في شعره مادة لقصائد وللتفكير في أحوال الكتابة وتغيراتها، وذلك بفعل تغير الحامل المادي نفسه. كما أنه يعمل في أكثر من مجموعة شعرية على توظيف تقنيات السرد والمسرح والكاميرا والهاتف النقَّال وغيرها في إنتاج القصيدة نفسها. كذلك يقوم بإبدال بعض قواعد كتابة الرواية عندما عزم على بناء روايته "وصية هابيل" على الحوار وحده. ثم إنه في مجموعة "ترانزيت" يقرر الخروج من النص المنمَّط نحو نص آخر فاتح للحدود بين الأجناس. وترى أبي نادر - من باب فرضية البحث - أنه ما كان لداغر أن يقوم بتلك التجربة المركَّبة، بين إعادة تحديد الحدود وفتحها، "إلا لكونه يعيش في لحظة معرفية وجودية تجعله يتعامل مع متغيرات زمنه والتجارب المحيطة".

أثر العولمة

تطرح أبي نايل العديد من الأسئلة المتعلقة بموضوع دراستها: هل من معنى للعولمة في النص لدى داغر؟ ما الذي يمكن أن تفعله العولمة مع أفراد لا ينتمون إلى البلدان التي تنتجها في أفعالها وقيمها؟ هل تصل تدافعات العولمة أو تموجاتها أو تأثيراتها إلى خارج أطر تصورها وبنائها وإنتاجها؟ كيف وصلت إلى كتابة داغر بالتحديد؟ وهل يتشكل النص من جديد؟ هل يمكننا انطلاقاً من البحث في نصوص شربل داغر، التحدث عن تفلت من القيود وخرق للحدود الفاصلة بين المناهج والأنواع الأدبية نحو انفتاح على تعدد المقاربات للظاهرة الواحدة، والخروج عن التقوقع ضمن إطار فكري مغلق، ونمط معرفي محدَّد سلفاً؟

ينقسم الكتاب إلى قسمين، في ثمانية فصول: يشتمل القسم الأول منهما، في أربعة فصول، على خيارات التأليف لدى شربل داغر في أنواع الكتابة المختلفة التي اشتغل عليها. وينطلق هذا القسم من المنظور البحثي، الذي قام على أن داغر اتخذ، في مسار حياته وكتابته "خيارات" بعينها في نوع الكتاب، وفي أساليب الكتابة، وفي الرؤى والمشروعات التي انطلق منها، لا سيما في مدى تفاعله وتجاوبه مع حدوثات العولمة. وتقول أبي نادر: "قادني هذا القسم إلى إجراء حوارات متوسعة مع داغر لمتابعة سيرته ومساره، وأدرجت الحوار كمادة جديرة بالدرس يمكن البناء عليها تحقيقاً للمزيد من فهم النصوص وتحليلها". واشتمل القسم الثاني في أربعة فصول على "تجليات" الكتابة لدى داغر. وانطلقت الباحثة، لهذا الغرض، من لزوم الابتداء من "عصر النهضة" في قراءة نقدية أجرتها بين منظوري محمد أركون وداغر، بسبب العلاقة الفكرية التي نشأت بينهما منذ دراسة داغر عليه في جامعة باريس الثالثة – السوربون الجديدة.

الدورة المستجدة

إلا أن توقفها عند منظور داغر يتعدى المقارنة نفسها، ليتناول ما اعتبرته في كتاباته بمثابة "الدورة المستجدة"؛ أي هذه الوضعية التي تتداخل فيها مفاهيم فلسفية، مثل المثاقفة والنهضة والحداثة، وفق تشكلات متباينة بين احتكامها إلى ماضيها المستعاد، وبين تفتحها المتوقد على ما هو جديد ومختلف. ثم انصرفت في فصل آخر إلى دراسة اشتغال داغر الفلسفي الصرف على الاصطلاح الفلسفي، في نطاق الجماليات حصراً. ثم توقفت عند "تجليات" الحدود في العولمة انطلاقاً من كتابه الشعري "ترانزيت" وأنهت البحث بالوقوف عند اشتغال داغر النقدي في نطاق الشعر العربي الحديث، عاملاً على إعادة "تحقيبه"، وعلى تحديد المنهج المناسب في درسه، وعلى استجلاء مقومات شعريتها، في الأبنية كما في التجليات.

وتؤكد نايلة أبي نادر أن قراءتها لنص شربل داغر كشفت لها عن مسارات فكرية تربط بين الفلسفة والشعر، كما بين علوم اللسان والمنهج، "إنه نص يثير في الذهن الكثير من الأسئلة حول تصنيف العلوم، كما هو سائد ومتعارف عليه في الأوساط الكلاسيكية، وحول وضع علامة فارقة تميز الشاعر عن الفيلسوف، والباحث في الجماليات عن الفيلسوف، والمنظر في شؤون وشجون اللغة والمنهج عن الفيلسوف". وهنا تسأل: ما دخل شربل داغر بالفلسفة؟ وتجيب بأن هذا سؤال يطرح تارة في السر، وأخرى في العلن. ثم تسأل: هل إن صفة الشاعر تلغي الفيلسوف، أو تحجب عنه الحق في اجتراح التفكير الفلسفي؟ هل من حدود واضحة يضعها "المتفلسفون" لترسيم الخط الأحمر الفاصل بين الفلسفة من فوق والشعر من تحت؟ هل نحن بحاجة – بعد كل ما أفرزته الحداثة من تعددية مناهج، وزحزحة حدود بين مختلف علوم الإنسان واللغة والمجتمع – إلى البرهنة على أن الشاعر بإمكانه أن يدخل المقر الفلسفي ويعتني بعملية مقاربة المعنى، والبحث في أغواره، على الرغم من أنه لم يتدرج في حمل إفادات تزوده ببطاقة هوية فلسفية أو إخراج قيد ينسبه إلى السلالة؟ هل يمكن لنا أن نستمر في الفصل بين المناهج، وترسيخ القطيعة بين علوم الإنسان واللغة والمجتمع، فنعتمد النفي، والنفي المعاكس؟ فإذا كان أفلاطون طرد الشعراء من جمهوريته، فإن هايدغر وغيره عادوا إلى الشعر متناً يتبينون فيه الوجود. ألا تكون "شعرنة" الوجود سبيلاً آخر لاكتناه الوجود نفسه؟

انفتاح الأفق

تقول الباحثة: "تجربتي مع نص شربل داغر وضعتني في دهشة انفتاح الأفق وتجلي المعنى وتجريد المحسوس، وهضم مكتسبات الحداثة على صعيد المنهج والإشكالية. اللغة بالنسبة إليه لا تُستعمل بل تُكتب".

ومن بين ما خلصت إليه نايلة أبي نادر في قراءتها لمنجز داغر في درس الشعر عبر كتب عدة له، أنه جعل من الزمن علامة دالة في التاريخ، وفي القصيدة، بل يعتبر العلاقة بالزمن علامة دالة على أفعال الإنسان في تاريخه". وتضيف في السياق ذاته: "التوقف عند دراسة العلاقة بين القصيدة والزمن خطوة لا تنتمي إلى النقد الأدبي والشعري فحسب، إنما تنم عن قلق فلسفي، وعن ترصد لمسألة شكلت محور تفكر غني عبر تاريخ الفكر الإنساني" ص: 218.

وعلى أية حال فإن تخصص نايلة أبي نادر في الفكر العربي الاسلامي، ونشاطها في مجال حماية البيئة، قد يدفع إلى التساؤل عن مدى نجاحها في مقاربة نصوص شربل داغر، وخصوصاً الشعرية منها وهي الغالبة على إنتاجه الإبداعي، والبحث فيها عن الفكري والفلسفي والعولمي. لكن هذا يمكن أن يكون موضوع مقال آخر.

----------------------

بقلم: علي عطا