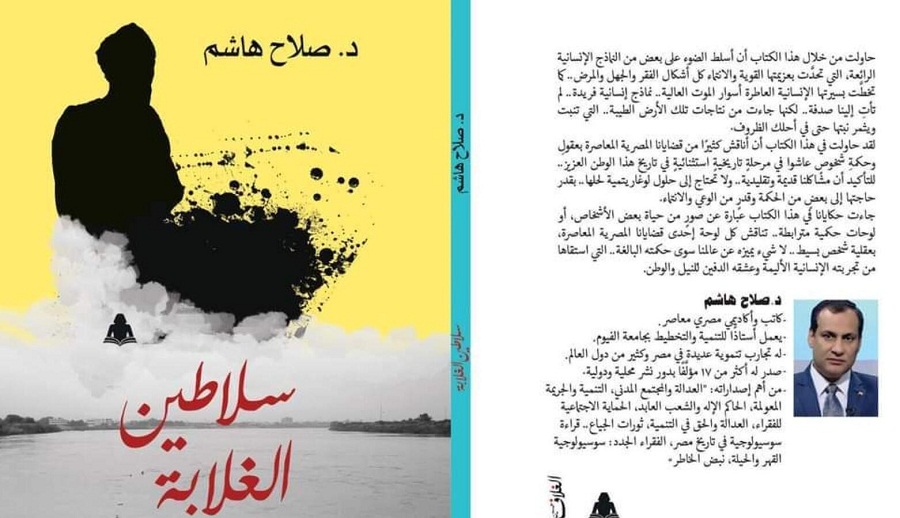

قراءة في كتاب " سلاطين الغلابة" لصلاح هاشم

(1)

لماذا كتب صلاح هاشم "سلاطين الغلابة"؟ هل ليحكي لنا قصصًا من جزيرة عزلاء منسية؟ ولماذا يحكي هذه القصص؟ وبأي قلمٍ كتب؛ قلم الأديب أم قلم عالم الاجتماع أم قلم السيرة الذاتية؟ هذه الأسئلة الافتتاحية هي طرقات أولى على باب "سلاطين الغلابة" لعلها تفتح لنا من عالمه، وسأوازن بين الحقلين اللذين أرى أن هاشم يعمل من خلالهما؛ الأدب لطريقة الصياغة التي اتبعها، وعلم الاجتماع لطبيعة الموضوع.. وأقرر في البداية: أننا أمام عمل يجمع العلم والأدب معًا، يعلي من قيمة الإمتاع تارة، ومن قيمة الإقناع تارة، وأننا أمام نص فيه طرائق الأديب ومغامراته، مثلما فيه تجارب العالم وموضوعيته.

لدى المطالعة الأولى للعنوان ستشعرُ أنكَّ بصدد حديثٍ عن (حُكِّام) تسلطوا على الفقراء بسبب قهرهم حتى إعجازهم، وسيؤكدُ هذا الشعور التصدير المأخوذ من القرآن الكريم: "أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي" (الزخرف: الآية 51) لكنك ستراجع نفسك حين تقرأ الإهداء: " إلى البسطاء.. الذين عاشوا معنا على ضفاف النهر .. وعلمونا دروسا فى الحياة، لم نتعلمها فى المدارس .. أهدى إلى أرواحهم الطاهرة بعضًا مما تعلمت.." ، و(المفتتح) ومنه: "لقد حاولت فى هذا الكتاب أن أناقش كثيرًا من قضايانا المصرية المعاصرة بعقول وحكمة شخوص عاشوا فى مرحلة تاريخية استثنائية فى تاريخ هذا الوطن العزيز .. للتأكيد على أن مشكلاتنا قديمة وتقليدية ولا تحتاج إلى حلول لوغاريتمية لحلها.. بقدر حاجتها إلى بعض من الحكمة والوعى والانتماء" ثم حين تطالع الستة عشر فصلًا، وتتعرف منطلقات الكاتب وآلياتها، وحين تتأمل شخوصه سيتأكد لك أن عليك قراءة العنوان بطريقة مخالفة.. ولن تستطيع ذلك دون أن تقرأ الفصول الستة عشر بدقة، وأن تستمع إلى المقدمة كلما تقدمت في القراءة.

"سلاطين الغلابة" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في 144 صفحة ، مقسم إلى مقدمة يؤثر الكاتب أن يختار لها اسم (مفتتح) وستة عشر فصلًا تحمل أغلبها أسماء أبطالها، وحين يخالف هذا فلقيمة فنية منها أن الفصل الأول: "البسطاء وحكايا النهر" الذي أراد أن يكون جسرًا بين الحكايات القادمة وبين المقدمات السابقة.

(2)

ثمة عتبات ثلاثة ينبغي قراءتها وفق معطيات مختلفة؛ ففي العنوان يمكن النظر إلى التركيب الإضافي باعتبار أن السلاطين غير الغلابة؛ فالعلاقة هنا هي علاقة حاكم لمحكوم كسلاطين المصريين في العصر المملوكي، كما يمكن أن نقرأه وفق الكتاب ذاته الذي يحدد أن هؤلاء – وهُم من الغلابة - اختار الكاتب أن يكونوا سلاطين، وهذا يقودنا إلى تحليل مفهوم – لا معنى – السلطان لدى الكاتب.

هنا تجدر الإشارة إلى تحديد ماهية الكاتب؛ فالكلام هنا - محتوى وشكلًا - هو الرجل، والمؤلف أستاذ أكاديمي في التنمية والتخطيط، ومستشار وزير التضامن، وهذا يعني أن له باعًا طويلًا على المستوى الأكاديمي والتطبيقي في علم الاجتماع (العمران البشري)، ومن أبحاثه وكتبه: "السوسيودراما والوعى البيئي" و "حيازة السلاح والمجتمع المدنى: بين الواقع المتأزم والدور المأمول" و "الخدمات الاجتماعية الأهلية المقدمة للطفل العامل"و" تقييم المشروعات الاجتماعية" و" السكان وقضايا التنمية" و " الفقر وقضايا التنمية" و" تقييم البرامج والمشروعات الإنسانية" و" دراسات فى مشكلات المجتمع المعاصر" و" الإدارة النظم الخدمية" و"أسياسات الرعاية الاجتماعية" و" التنمية والأزمة" و" تصميم البرامج والمشروعات" و" السلوك الإنساني وإنتاج الذات" و" الاتصال الإنساني وفنون التأثير" و" إدارة المؤسسات الاجتماعية" هذا على المستوى الأكاديمي أما ما يتوجه للقارئ العادي فنقرأ: "الفقراء الجدد.. سوسيولوجية القهر والحيلة" و"نبض الخاطر" و "سلاطين الغلابة".

الكتب الثلاثة الأخيرة كتبت بطريقة سعت إلى جوهر الفن – جوهر الفن التلاعب - فعلى حين يبدو الموضوع بسيطًا عن شخصية مهمشة، واللغة بسيطة يتخللها مجاز بسيط، والمستهدف هو جمهور القراء - خصوصًا أن معظمها مقالات تنشر في الصحف - فالقراءة المتمهلة تكشف أن هذه البساطة ظاهريًّا، وأن البنية العميقة للنص تحمل من المضامين والأهداف الكثير.

من هنا فقد اخترت (قراءة) هادفًا التعمق وإعادة النظر لأنه كما قال الخليل بن أحمد: "لا يقال قرأت إلا ما نظرت فيه من شعر أو حديث" ولأنه كما أوضحت سيزا قاسم مفهومها: "القراءة خبرة محددة في إدراك شيء ملموس في العالم الخارجي، ومحاولة التعرف على مكوناته وفهم هذه المكونات: وظيفتها ومعناها".

فالقراءة تستلزم قدرًا كبيرًا من تدخل الوعي، فهي عملية ذهنية تقوم على ترجمة عنصر مادي إلى عنصر معنوي، وهي عملية واعية، أي أن الإدراك العفوي لمعطى ما لا يمكن أن يعد قراءة، وهي عملية مركبة ومعقدة وذات مراحل ومستويات متعددة؛ الإدراك، فالتعرف، فالفهم، ثم التفسير.

(3)

سلاطين الغلابة هم شخصيات هامشية في جزيرة معزولة لا يعرفها أحد، ولولا أن المؤلف لم يتناول هذه النقطة المجهولة لظلت مظلمة، والسؤال هنا: لماذا اختار الكاتب هذه المنطقة وهؤلاء الشخصيات؟

سيحدد الكاتب ذلك، وسيكون لنا أن نؤمن بما قال أو نرفض، وسيكون له أن يقدم دفوعه المقنعة عن فكرته، وستكون دفوعه هي أسبابه ذاتها، فكأنه يضع فرضية ثم يثبتها بستة عشر مثالًا، وفيما نحن منهمكون في هذا الحجاج العقل – اجتماعي.. سيظهر لنا أن هناك أسرارًا يحملها هؤلاء الستة عشر، وأن هناك رسائل حملها الكاتب لحكاياتهم، وأن هناك رسائل حملوها هم إليه؛ فكأن هاشم هنا: رسول السلاطين.

الجمع بين المتناقضين سمة رئيسة في هذا الكتاب فلماذا يؤثر الكاتب هذه التقنية منذ العنوان؟ وهل هي مصادفة أم أنها تدبير ذكي يبدو كذلك؟

(4)

ما الذي يعنيه هذا التركيب الإضافي: سلاطين الغلابة؟ هل هم أشخاص يحكمون الغلابة أم أشخاص من الغلابة صاروا سلاطين؟

تتباعد - حد التضاد - مفردتا العنوان؛ فالسلاطين دال على الملك والسيطرة والحجة القاهرة، "الغلابة" دالٌّ على الفقراء قليلي الحيلة المنصاعين المغلوبين على أمرهم.. ما يدفع القارئ للسؤال: هل سيتحدث الكاتب عن حكام الفقراء سواء أفقروهم أم وقفوا بجانبهم؟

وفيما لا يخلو معجم عربي من كلمة "سلطان" لا نكاد عثر على كلمة "غلبان" رغم فصاحتها فهي فعلان زنة ملآن، بمعنى مملوء، وكذا غلبان بمعنى مغلوب، واللافت أن كلمة مغلوب ترد مرة واحدة في القرآن، وتعني مقهور: ﴿فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَغۡلُوبٞ فَٱنتَصِرۡ﴾ [القمر: 10]، أما سلطان فتأتي 27 مرة وكلها تعني: حجة قاهرة، «الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» (ص493): «كل سُلْطَان فِي الْقُرْآن فَهُوَ حجَّة، وأصل السلطنة الْقُوَّة، وَمِنْه السليط لقُوَّة اشتعاله»

حين نذهب إلى معاجم اللغة، نجد «الفروق اللغوية للعسكري» (ص188): «أَن السلطان قُوَّة الْيَد فِي الْقَهْر لِلْجُمْهُورِ الْأَعْظَم وللجماعة الْيَسِيرَة أَيْضا أَلا ترى أَنه يقال الْخَلِيفَة سُلْطَان الدُّنْيَا وَملك الدُّنْيَا وَتقول لأمير الْبَلَد سُلْطَان الْبَلَد وَلَا يُقَال لَهُ ملك الْبَلَد؛ لِأَن الْملك هُوَ من اتسعت مقدرته على مَا ذكرنَا فالملك هُوَ الْقُدْرَة على أَشْيَاء كَثِيرَة وَالسُّلْطَان الْقُدْرَة سَوَاء كَانَ على أَشْيَاء كَثِيرَة أَو قَليلَة وَلِهَذَا يُقَال لَهُ فِي دَاره سُلْطَان وَلَا يُقَال لَهُ فِي دَاره ملك، وَلِهَذَا يُقَال هُوَ مسلط علينا، وَإِن لم يملكنا وَقيل السُّلْطَان الْمَانِع الْمُسَلط على غَيره من أَن يتَصَرَّف عَن مُرَاده، وَلِهَذَا يُقَال لَيْسَ لَك على فلَان سُلْطَان فتمنعه من كَذَا»

ويرى صاحب معجم اللغة العربية المعاصرة(2/ 1094): «سُلْطان [مفرد]: (1) قوّة ونفوذ وسيطرة "بسط سُلطانه - سلطان مُطلق -{إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا}: القهر والغلبة بالإغواء والكفر" ° سُلطان القانون: هيبته وقوّته وسيادته. (2) حجّة، برهان، ودليل "سلطانٌ مبينٌ- {يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ} - {مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ}: الحجّة والبرهان"»

أما المفردة الثانية فلا نعثر لها على اثر في معاجم اللغة، وفي كتب الصرف نجد الوزن "فعلان" ولا نعثر على الكلمة ذاتها رغم شيوع الأصل اللغوي "غلب" ونجد اضطرادًا لاستخدام الصيغة للدلالة على أمرين: صيغة المبالغة (شديد الغلب

ومنها انحدرت الكلمتان للعامية المصرية فصارتا ابنتين لهما معًا، التصقت الأولى بالتاريخ وأدبياته، وكانت في بعض الأوقات دليلًا على تحول الأمور السياسية؛ فالسلطان حسين كامل لقب أطلق ليعبر عن استقلال جزئي من الخلافة العثمانية بعد إعلان بريطانيا الحماية على مصر وخروجها من تبعية السلطنة العثمانية، وقد غلب "السلطان" تعبيرًا عن الخليفة العثماني، ومن قبله كان علامة على المماليك الذين يحكمون بالنيابة عن الخليفة العباسي (الصوري)

لكن الكاتب وهو أكاديمي في علم الاجتماع يختار المترادفتين مازجًا بينهما في براعة لأسباب سنوردها فيما بعد، منتخبًا معنى جديدًا وهو: "الحكيم" فكل شخصياته كما سنرى هم حكام حكماء، أما المضاف إليه فلا يعني هنا المفارقة، بل إنه يعني أنه منهم (سلطان من الغلابة)

ستثور عدة أسئلة بعد قراءة الكتاب لأول مرة، وهذه الأسئلة ستجعلك تعيد قراءته ثانية، وفي كل مرة تُكرِّر: "الإنسان لا ينزل النهر مرتين" كما قال الفيلسوف هيراقليطس؛ ففي كل مرة يتغير فيك شيء، ومنها:

لماذا اختار الكاتب هذه النماذج؟

أين السلطنة في هؤلاء؟

لماذا أفرد الكاتب مفتتحه للحديث عن النيل وعلاقته بالمصريين؟

وسنحتاج إلى قراءة الكاتب على مهل لاكتشاف أجوبة هذه الأسئة، والأهم بروز أسئلة في كل حين؛ لأن العمل الجيد هو الذي يفتح آفاق التلقي، ويجعل متلقيه ينفتح على العالم أكثر.

(5)

في المفتتح سنلحظ فكرة مركزية: أثر النيل في البلاد والعباد، أفراحًا وأتراحًا، خصبًا وجدبًا، أمنهم وخوفهم، ونجد تعبير الكاتب: "أفراح المصريين وتعاستهم مرتبطة بالنهر.. فنجد الفلاح في الصعيد قد ربط على مَّر التاريخ حياته بزيادة النهر ونقصانه.. وظهر ذلك جليًا في الأغاني التي يرددها الفلاح وهو ينظر إلى النيل .. ويُجَسد فيها معاناته اليومية مع النهر ويرصد فيها "مخاوفه".. فنجده يقول بلغة عامية بسيطة: "صاحي من الصبح بدري .. والنيل بيسابق خُطايا.. يفيض يِغَرَّق جزاير .. يهبط أموت في حشايا".

استشهاد الكاتب هنا بقول الفلاح البسيط، يزيح الستار عن كثير من الأجوبة؛ لكننا سنقف أمام النزعة الانتقائية لدى هاشم؛ فهو يختار ما يثبت العلاقة الملتبسة التي لا تكاد تستقر، فالفيضان مرتبط بالغرق والموت الكامل، والغيضان مرتبط بالخوف من المجاعة، وأن يكون ذلك في الأغاني فهذا يقودنا إلى نظرة المصري للأغنية؛ فهي ليست تعبيرًا عن الفرح فقط، بل قد تعبر عن الحزن (كالعدودة) وهنا هي معبرة عن الحيرة.

(6)

في نموذجه الأول، سيفاجئنا الكاتب بعنونته: "البسطاء وحكايا النهر" ومصدر المفاجأة هنا أنه رغم حديثه عن "محمد السقا" فإنه لا يعنونها باسمه، بل يختار أن يجعل عنوانه جسرًا بين بقية القصص والمفتتح، وينتقل في سلاسة من قصة لأخرى، وفي كل قصة سنجد أننا أمام حالة تبدو من بعيد فريدة في نوعها، كما تبدو هذه الجزيرة النائية، لكن بمرور القارئ على قصص النص سيكتشف أن هذه هي نماذج مصرية، صنعت لنفسها سلطنة خاصة.

أغلب الظن أن الكاتب تأثر بمفهوم السلطان في العصر المملوكي، وذلك لأن النظام وقتها كان يضع خليفة "سكة" أي اسمه يوضع على النقود، أما المهيمن فهو السلطان المملوكي، فهو الذين يعين الولاة، ويحمي الثغور، ويذب عن النساء.

هنا هناك "خليفة، ملك" خفي، لنقل إنه: النيل، النظام الحاكم، القهر، وهناك سلطان ينزع عن هذا الخليفة سطوته؛ فيعظم الخير ويحجم الشر.

القصص الموجودة في: البسطاء وحكايا النهر (عم محمد السقا)، وعم غتاتة، وبائعة الدود، وعفاريت عم السيد، كتاتيب سرية، وسلطان الغلابة، وكاتم أسرار الموتى، ورفاعة وعقارب الخماسين، وأوجاع سالمان، ودرب الوجع، وبشارة .. المختلف عليه، عشة العمة محضية، وعم حسين النُص، ومقام الحاج بلاش، وساقية شيبة، وعرض الغرقانة – ليست قصص شخصيات تأثر بها الكاتب، وأراد أن ينقلها نقلًا أمينًا للأجيال التالية، بل هي أشبه من جهة بالحكايات الشعبية، ومن جهة أخرى النص القصصي، لكنها أقرب إلى العينات الدالة على صفات مجتمعنا المرتبط بالنهر.

حين نقرأ هذه النماذج في ضوء سؤال: هل أراد الكاتب أن يتحدث عن بشر (غلابة) استطاعوا أن يصيروا سلاطين؟ وفيم كانوا هكذا؟

لنسر على طريقة الكاتب فنختار؛ دراسة حالة، وستكون حالتنا واحدة من النماذج النسائية، لأن القهر يكون عليها مضاعفًا وبالتبعية فإنه كي يختارها الكاتب فمقاومتها مضاعفة ولافتة في مجتمع يرى إخفاء المرأة سترًا، ويراها هي عورة؛ لذلك سنعمل على "كتاتيب سرية".

هي امرأة تختار ألا تتعلق بالنظام الحكومي فهي ترى أن تعليمه "يُزغط الطلاب" وترى أن الفقراء أبناء البطة السوداء؛ لذلك لا تشارك في الانتخابات؛ فهي لأبناء البطة البيضاء.

يبدأ الكاتب بمقدمة تجمع بين رأيه الشخصي ورؤيته، وبين الحديث عن شخصيته المختارة، وبين الهم العام: "دائمًا كنت آراها نموذجًا مختلفًا للمرأة التي لعبت دور الأم والأب معًا. ربما رآها أهل القرية أنها "هَبْلَة" فكيف تترهبَن في "كهف" أبنائها، وهي في ريعان الشباب.. وكانت حين تُسألُ عن سِر رَهبانيتها تقول "مات أحدُنا.. وكان لزامًا على الآخر أن يُكمِلَ الطريق..!"

نحن هنا أمام امرأة مصرية مات عنها زوجها؛ فتفرغت لأبنائها ورعايتها، على عكس ما تفعل الأرامل في القرى، ليس هذا فحسب بل إنها اختارت المخالفة في الملبس والمأكل والطيور المقتناة: "سِرِيّة" هو اسمها الذي عرفناها به.. كانت تلبس دائمًا ثوبًا أبيضَ.. بعكس كل نساء القرية اللاتي كن يرتدين الثياب السود حتى في لحظات الفرح.. وكانت "سِرِيّة" لا تشتري من الطيور سوى ذوات اللون الأسود.. وإذا رزقت بطتها ببطة بيضاء؛ تحرص دومًا على بيعها" إن اختيار الكاتب هنا لكلمة (تحرص) يدل على الوعي والعناية والتصميم.

ترى ما الذي دفع سرية لهذا؟ إنه إحساسه بخواء النظام المهيمن: "لم تكن "سِرِيّة" يومًا من طلاب التعليم النظامي.. وكانت إذاعة القرآن الكريم هي المدرسة التي تخرجت فيها "سِرِيَة". وحين كنا نسألها ماذا تعلمت من الإذاعة يا خالة؟ فتقول: لا شيء.. سوى كيف أُفكر ..!" هذا الموقف يعلق عليه الكاتب: "وربما في إجابتها تلك "نَبشٌ" في سر أزمة تخلف "التعليم" في بلادنا.. الذي صار مكانًا لحشو العقول بمعلومات أغلبها لا يفيد"

إن مواقف سرية التي وصلتها للسلطنة توصلنا إلى قدرة الغلابة على التعايش، إنهم يزهدون فيما يغلو، ويعتزلون ما يؤذيهم، إنهم يصلون بحكم ثقافة الجماعة الشعبية إلى مبادئ محددة قليل منهم من يتمسك بها، وهؤلاء هم السلاطين.. سلاطين الغلابة.

هكذا تظهر قضية سرية: "وحين كنا نُلِحُ عليها بالمشاركة في الانتخابات تقول: لكلٍ منا قضيته التي تشغله.. اذهبوا أنتم فدافعوا عن قضاياكم كما تعلمتم في مدارسكم.. ودعوني أدافع عن حق البط الأسود في البقاء كما علمتنى الحياة..! " لذلك فقد صار بيتها محلًا مختارًا وتحول بيتها إلى كتاتيب لا كتاب؛ فهي تعلم الحياة بالممارسة، وتربي الأمل: "قلَّما كنا نشاهدها تضحك.. وحين تبتسم تفيض عيونها بالدموع.. كانت امرأة "أُمِيّة" لكنها كانت مُثقفة.. كنا نترك كُتَاب الشيخ شحاته" التي كان يُحَفِظُنا فيها "القرآن" بالعصا دون تفسير.. ونذهب لخالتي سِرِيّة لنتعلم منها الحياة من خبرتها في تربية البط ..! كنا نلوم الدنيا بأن جعلتنا أبناءً للفقراء.. لكن سِرِيّة كانت دائمًا تزرع فينا الأمل وتخبرنا بأن الغد ليس ملكًا للبط الأبيض.. فعادة ما يبدأ الناس في الذبح بما يُعجَبُون! وأن الفقراء لا يملكون رفاهية التعلم بالتجربة والخطأ.. ففى خطأ الفقيرِ موتُه ..!"

ويصل الكاتب إلى نتيجته من خلال استعراض قصة سرية (النموذج) وتأثيرها على محيطها: "لذا فعادة تراهن الأمم الناهضة في تحقيق مستقبل أفضل لأبنائها على قدرة الفقراء في الخروج من "براثن الفقر الموجعة" أكثر من رهانها على قدرة الأغنياء في تطوير "أوضاعهم المُرفَهة"! فقلت لها في ذهول: إذن على من تراهنين في المستقبل يا خالة؟ فقالت: بالطبع على أبناء البطة السوداء ..!

(7)

إن قراءة هذا الكتاب المهم من خلال هذه الزاوية، سيضعنا أمام إعادة ترسيم لعلاقتنا بأولئك الغلابة الذين يحملون (سلطانهم) درعًا وسيفًا.. سواء كان هذا السلطان حلم محمد السقا في " البسطاء وحكايا النهر" أو الحب والتشبث بالموروث في "عم غتاتة"، أو التحايل على لقمة العيش في "بائعة الدود" أو التمسك بالأرض في"عفاريت عم السيد"، أو الاختلاف في "كتاتيب سرية"، أو الصمت وحفظ المجالس والاعتزاز بالنفس في "سلطان الغلابة"، أو حفظ الأسرار والعمل المستمر في "كاتم أسرار الموتى"، أو السعي للإنقاذ دون أجر في "رفاعة وعقارب الخماسين" ، أو الصبر والطاعة والبر في "أوجاع سالمان"، أو تربية الأمل في "درب الوجع" ، أو التسامح والتعاون والاندماج في "بشارة .. المختلف عليه"، أو التضحية في "عشة العمة محضية"، أو الإخلاص للحلم وانتظاره في: "عم حسين النُص، أو حب البشر والأرض والنيل في "مقام الحاج بلاش"، أو السعي لامتلاك أسباب القوة في "ساقية شبيب، أو حفظ العرض في "عرض الغرقانة".

بكلمة: لقد وضع صلاح هاشم سمات الشعب المصري التي جعلته يقاوم ويستمر ويكمل طريقه، وضعها في آحاد الناس، أولئك الذين لا يمكن إلا أن تعبرهم العين الباصرة غير مدركة لأهميتهم وقدرتهم، لكنهم كما قال أحد الغربيين المحتكين بهم: "إن هذا الفلاح الذي تهينه، تسكن فيه حضارة سبعة آلاف سنة".. هذا الفلاح وإخوته حين يتمسكون بأصولهم يكونون.. سلاطين الغلابة.

----------------------------------------

بقلم: أحمد سراج

من المشهد الأسبوعية