المتأمل لمنهج المفكر " نبيل عبد الفتاح " في قراءاته السوسيو ثقافية سيتأكد أنه عاكف بدأب لا يكل على ربط منهجه العلمي بأحدث ما أفرزته آلة التفكير في الأدبيات الغربية والعربية، وهو ما جعل منه اليوم أحد أبرز المفكرين العرب والمصريين. ونستطيع أن نستنتج من قراءاته المختلفة للواقعين الاجتماعي والسياسي أنه تجاوز منذ زمن بعيد ، الاتجاهات المحافظة في علم الاجتماع عبر تلك القفزات التي بدأت مع كتابه "المصحف والسيف" وصولا إلى كتابه "تفكيك الوهم"، وهذا يتبدى في إيمانه العميق بالمناهج التعددية، وكذلك في رفضه للقراءات الوثوقية التي تقع موقع القراءات الَلُدِّنية. وهذا موقف يبدو جذريا من الماضي بحمولاته الفقهية ذات الطابع التمييزي والاستئصالي .

ورغم أن هناك نظريات سيطرت على مناهج التفكير الاجتماعي لسنوات طوال ، إلا أن عبد الفتاح كان متنبها إلى مشكلاتها البنائية وأحيانا أبعادها السياسية ، وأذكر على سبيل المثال نظرية روبرت مالتوس لاسيما في تعاملها مع الكثافات البشرية باعتبارها كتلة متشيئة ومصمتة دون أدنى اعتبار للقيمة الفردية . ولم يفت عبد الفتاح أن تلك القضية مصنفة كقضية بيولوجية وليست قضية اجتماعية . ينطبق الأمر على المفكرين الذين تناسلوا منها سواء كانوا من أبناء منهج المجتمع التنظيمي أو أصحاب نظرية المجتمع الصناعي الموحد وعلى رأسهم ريمون آرون ، وهي نظريات حاولت، في كثير من الأحوال ، تبرير خطايا الرأسمالية . ينطبق الأمر على الأمبريقية والوضعية الجديدة.

وربما انسحب الأمر بدرجة ما على تصورات نبيل عبد الفتاح عن قضية اللغة باعتبارها كانت ولا زالت أحد المداخل الجديدة لعلم الاجتماع بداية من اللغوية البنيوية التي قادها دي سوسير مؤسس هذا الاتجاه ، بما في ذلك الأطروحات النقدية التي قدمها جاك دريدا وميشيل فوكو ضد الماركسية البنيوية حيث تم تصنيفها على أنها تقع موقع النقد الذاتي وليس الجذري . هذا الموقف النقدي المتقدم يعكس أهمية أطروحة عبد الفتاح الناقدة حول رأيه في قضية تطوير اللغة لاسيما في ربطه تطورها بعناصر عدة تقع خارجها ، في الوقت الذي يدرك فيه تماما مأزقها الموضوعي ، أي مأزق بنيتها التاريخية. لذلك بدا موقف عبد الفتاح من القراءات اللسانية أقرب إلى النقض لأنه ، فيما يبدو ، لم يستسغ شأن باحثين كثيرين ، أن اللغة قادرة على إعادة إنتاج نفسها دون التأثر بما هو خارجها ، وهذا يعني أن المنهج الأقرب لعقل عبد الفتاح هو منهج النقد الثقافي الذي تتعدد مداخله القرائية بما يسمح لعناصر شتى بتشكيل منتجه المعرفي .

وأعتقد أن موقف مفكرنا اليوم يتشكل عبر إدراكه أن النقد الذي تم توجيهه للبنيوية الماركسية، كان هو الأساس الذي قامت عليه أفكار ما بعد الحداثة، ما جعلنا نستطيع القول أن ما بعد الحداثة نفسها ظلت ولا تزال ملتبسة، وإن بدا أمرها أقل التباسا في حقل الفنون، لأنها بالأساس نشأت في أحضان الفن ووفر لها تشوش الفن والفنان غطاء لتشوش تصو ارتها. ولا شك أن الموقف الكلي المطلق للحداثة، أو حقبة التنوير جملة، كان سببا لهروب عبد الفتاح من أسر ذلك الكهنوت باعتبار الواقع نفسه كثيرا ما يشهد ظواهر فوق عقلية أنتجها العصر الصناعي وما بعده .

ففي حين ارتبطت الحداثة وحقبة التنوير بصور بشعة للاستعمار الغربي للعالم وتأسيس حقبة الكلونيالية ؛ ارتبطت ما بعد الحداثة بنسبية المعرفة وانهيار السرديات الكبرى بطبيعة الحال، وكذلك موت الإله عند نيتشه بتأثيراته الضخمة على الفلسفة الأوربية .

وفي إشارات نبيل عبد الفتاح إلى نظرية المعاني، في مقدمته شديدة الأهمية لهذا الكتاب ، تأكيد على جوهر أساسي تداولته أفكار علماء الاجتماع المحدثين يخلص إلى أن المعنى لا يمكنه أن يأتي عبر أشياء خارج اللغة ، من هنا كان نداؤه بحتمية تجديد المعاني عبر تجديد اللغة ذاتها .

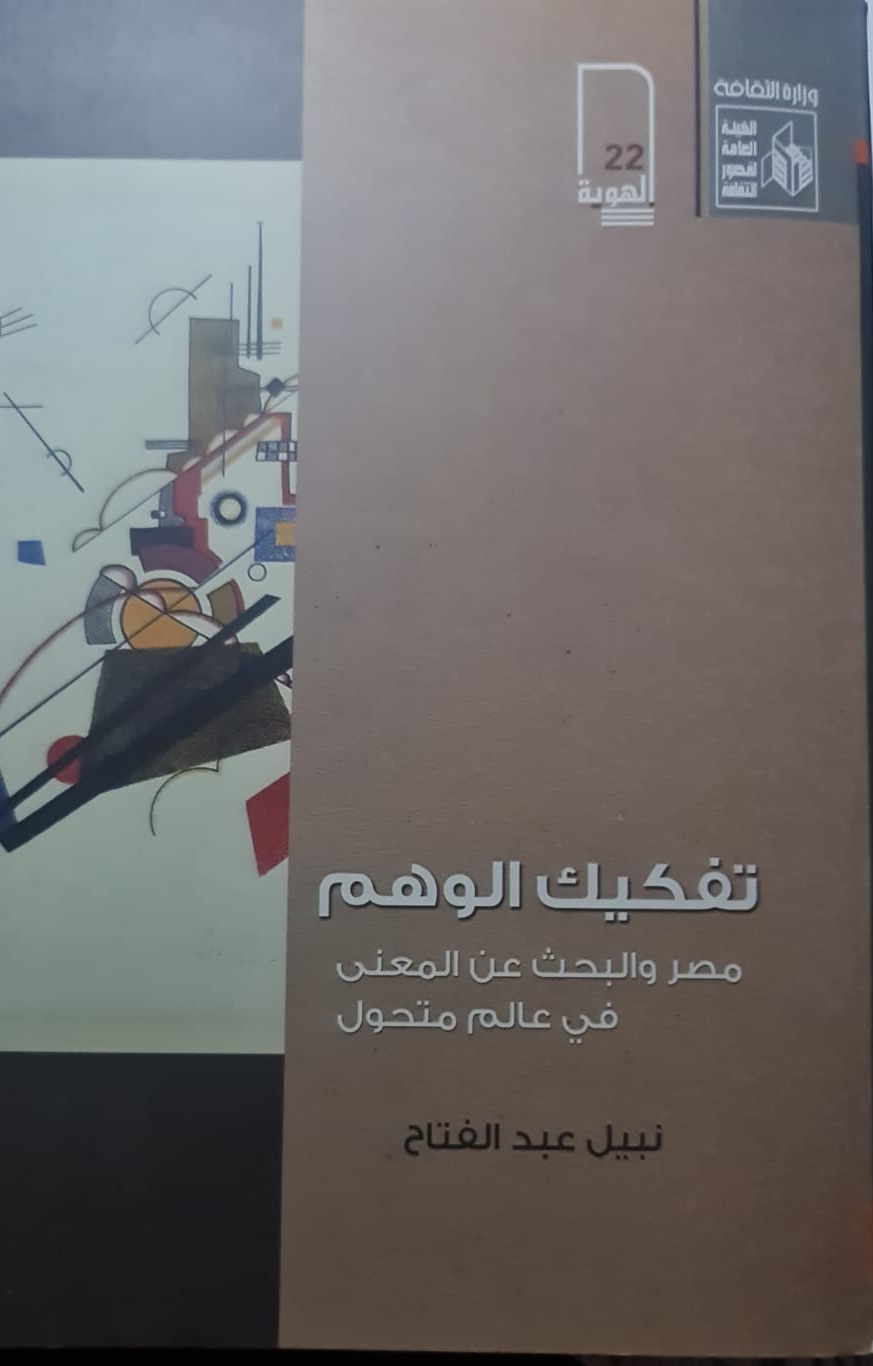

وقد أوقف المفكر نبيل عبد الفتاح الكثير من مؤلفاته على دراسة التركيب البنائي شديد التعقيد للدولة المصرية في تجليها الديني والاجتماعي والسياسي، بداية من الثورة التحديثية التي بدأها رفاعة الطهطاوي في عهد محمد علي مرورا بالحقبة الليبرالية الملكية ثم الحقبة الناصرية حتى أيامنا، عبر نقض المعايير شبه الجبرية التي أسس لها متطرفون وغلاة ومراكز استعمارية ومستشرقون وغيرهم ، وهو موقف حاول عبد الفتاح تجذيره في جل كتبه، لكن الشمول الذي أتى عليه كتابه الجديد " تفكيك الوهم .. مصر والبحث عن المعني في عالم متحول " يبدو استعادة لثلاثة كتب مهمة وشديدة التأثير بين مؤلفات عبد الفتاح وكذلك شديدة التأثير في الفكر السياسي والاجتماعي على الصعيدين المصري والعربي . تتبدى أهمية الكتب الثلاثة في أنها ، كما يشير مؤلفها ، لا تزال تمثل إجابة على أسئلة ملحة في واقع لا يزال يشهد العديد من الالتباسات بسبب ثقافة الاستبعاد والإقصاء وغياب الحوار، كما يتبدى في كتابه الأول " خطاب الزمن الرمادي " ، وكذلك كتابه الثاني " عقل الأزمة " ، ثم التناول العميق والجذري للحركة الإسلامية في كتابه المهم " الوجه والقناع ". لكن ونحن نتحدث عن إعادة نشر هذه الكتب الثلاثة في كتاب واحد لابد أن نشير إلى أن تلك الكتب صدرت في بداية التسعينيات ونفدت كلها بعد أن لاقت حفاوة بالغة وباتت جزءا من الدرس السيوسيوثقافي في معاهد العلم وخارجها. غير أن عبدالفتاح يقدم كتابه الجديد بمقدمة ضافية ، تأتي على أعلى قدر من الأهمية حيث يبدأ من اللغة كتعبير عن المؤسسة الحاكمة التي تبدو غالبا مؤسسة محافظة تلجأ إلى تديين اللغة، ومن ثم تقاوم كل حركات التجديد الإبداعي والفكري بدوافع الخوف المرضي على الهوية، وهو ما يفسر إشارته إلى أن هذا الوضع ينتج في مجال العلوم الاجتماعية واقعا اصطلاحيا مشوها رغم أنه ربما يحلل ظواهر مستقرة.

ويدعو عبد الفتاح إلى ابتكار ما يسمى باللغة الانتقالية مع اللغة المابعدية التي واكبت التحول السياسي والثقافي في الفكر الحديث ما يعني أن ربط تطور اللغة يرتبط بشكل ما بتاريخيتها، وهو تحليل ماركسي بالأساس لكنه أقرب إلى إحداثيات الواقع ، وربما كان هذا التعريف يناقض تعريف مدرسة فيينا للغة التحليلية التي اعتبرت أن اللغة الوحيدة التي تملك يقينا هي اللغة العلمية، وما عداها يقع موقع الميتافيزيقا، وتأكيدا على هذا المعنى يشير عبد الفتاح إلى خطر تسييس الموروث اللغوي وتوظيفه في الصراعات السياسية في مصر والمجتمعات العربية، ما دفعه للتحذير من فرض المزيد من القيود على اللغة والفكر. ورغم إشارة عبد الفتاح إلى حتمية الدفاع عن الفردية والذاتية على غرار دعوة مدرسة فيينا، إلا أنه يربط الفردانية والذاتية هنا بالإشارة القاطعة إلى أن دعوته للتجديد ترتبط بتجديد الدولة المصرية وهياكلها عبر تجديد المجتمع بأنساقه الثقافية والدينية والقيمية والاجتماعية وأنماط التدين السائدة حيث أنه يدرك حاجات النموذج السياسي والاجتماعي الذي يتناوله في إطار تطبيقي بأكثر من كونه إطارا نظريا.

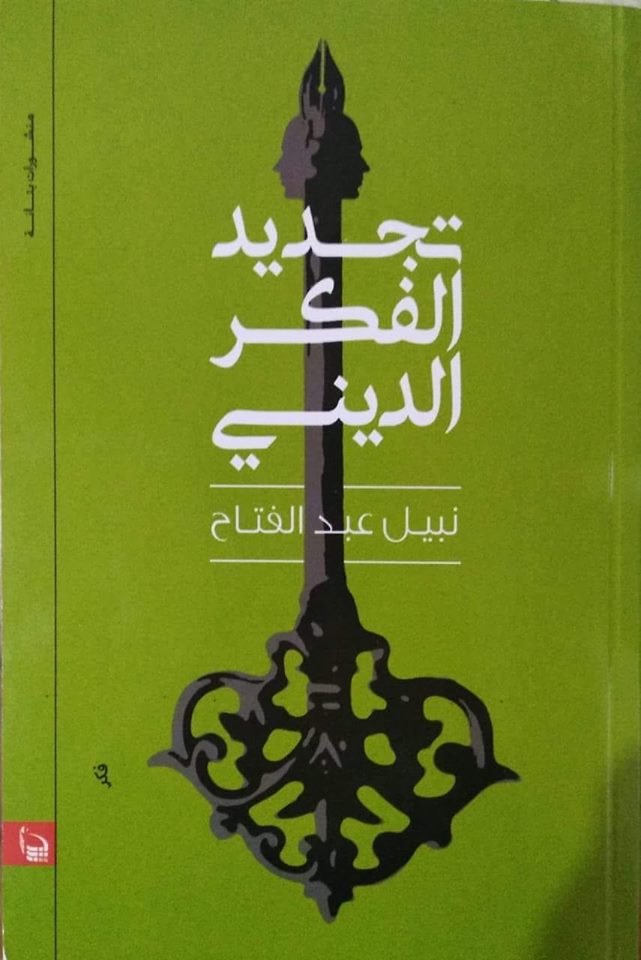

يطرق المفكر نبيل عبد الفتاح في مقدمته قضايا شديدة الخطر والأهمية على رأسها وظيفة القانون واستخداماته لدى الدولة، عبر إعادة بحث مضامين فكرة العدالة وتطورها التاريخي وإساءة استخدام المؤسسة التشريعية باعتبارها تعبيرا عن مصالح قوى اجتماعية مهيمنة على حد تعبيره. كل هذا لا ينفصل عن مسارات مفكرنا الكبير في جل كتبه . ولعل كتابه " تجديد الفكر الديني " يبدو الأكثر عصفا لأنه الأكثر تحديدا وتأسيسا. وأول مايمكن أن يلحظه المتابع لأعمال عبدالفتاح أن منطلقه لفكرة التحديث ليس اعتماده على تطوير الفكرة الدينية نفسها كما يذهب تيار ما يسمى باليسار الإسلامي : الجابري ، نصر أبو زيد ، حسن حنفي ، على مبروك ، طه عبد الرحمن، محمد أركون وغيرهم ، فمنطلقات عبد الفتاح تتأسس على موقف أكثر جذرية ينتهي إلى أن العقل العلمي يفارق بدرجة كبيرة العقل الديني، وثمة حاجة لإخضاع ماهو علوي لما هو أرضي أو بتعبير اليسار الإسلامي نفسه " تقديم الواقع على الوحي " جريا على ما انتهت إليه ثورة العلوم العقلية في الغرب، حيث أن رب العلم هو رب الدين، ومن كان يطلب الله فعليه بالكنيسة ومن كان يطلب العلم فعليه بالمختبر.

وهنا يشير عبد الفتاح إلى موقف فرانسوا ليوتار فيما يتعلق بالوعي الكلي للحداثة، ويرى أن واقعنا ازدرى تلك السرديات وشكك فيما يسمى بالميتا حكايات، هذا التشكيك بطبيعة الحال يشمل وظيفة الحكاية كما يشمل التشكيك في رواتها وأبطالها. من هنا تبدو أطروحات عبد الفتاح أكثر تماسا مع فكرة ما بعد الحداثة لأنها الأكثر راهنية ولأنها تقدم الواقع على ماعداه من نصوص. وهو في كتابه يبدأ من المنطلق نفسه حيث تشريح العقل النقلي والاتباعي باعتباره آلة إنتاج الماضي ويشير إلى العنت الذي لاقته محاولات التحديث ، ويتعرض لفوضى المصطلح الذي عانى منه الفضاء العام في ظل مناخات من التجهيل وانعدام الكفاءة .

كما يرصد دور الدولة في الاستخدامات السياسية للدين وتوظيفه على غير وجه، باعتبار الدولة لا تزال تمثل السلطة المهيمنة ، كما يرصد النكوص الذي انتهت إليه ثورة التكنولوجيا حيث يري أن المؤسسة الدينية سواء مثلتها الكنيسة أو الأزهر طمحا إلى صياغة المصطلح الذي يربط الدولة الحديثة بالمرجعية الفقهية، وهو طموح يراه محكوما بالفشل لأن الدولة الحديثة لم تنهض على الصراع العقائدي، بل علي تفتيته لصالح فكرة المواطنة كأساس للصياغة الجمعية للمستقبل.

أيضا يتناول عبد الفتاح ظاهرة شديدة الأهمية وهي فكرة سوق الدين أو تصدير الدين، وذلك عبر تحويل الدين من مُعطي أخلاقي إلى مُعطي تسويقي تنطبق عليه قوانين الدعاية، حتى لو لم يكن ممثلا لحقيقة اجتماعية في الأماكن المعدة للغزو. "من هنا يبدو لباس السلفيين موضع احتفاء، وقمصان جماعات "هارـ كريشنا "، بثوبها الزعفراني موضع إعجاب " كما يقول أوليفييه روا في كتابه " الجهل المقدس ".

ينطبق ذلك على البوذية والهندوسية والصوفية وجماعات العنف وغيرها. فالأصل هنا إعادة صياغة نظام الاعتقاد بحيث ينفصل عن المكان الذي نشأ فيه، ومن ثم يصبح صالحا للتداول والاستعمال في الأماكن التي تبدو غريبة عنه، وهو نمط من الوعي تفرضه الثقافة المهيمنة وتضطر ثقافة المغلوبين إلى التكيف معه، من هنا يبدو التقارب الشديد في تصورات المؤلف بين نتائج العولمة ونتائج الاستعمار. الصراع لا يستمر فقط بين الثقافي والديني لدى نبيل عبد الفتاح لكنه أيضا ينسحب على الصراع مع العلمانية حتى في أعتى قلاعها . مظاهر ذلك لدى الأصوليين الإسلاميين تتبدى في تعزيزهم لفكرة الاغتراب داخل مجتمعاتهم باعتبارهم يمثلون المسلمين الصالحين.

وطالما نبه عبد الفتاح إلي ما سماه بيئة "التدهور والعجز" التي أنتجتها الأنظمة السياسية في مصر والمنطقة بعد أن ترهل البناء ووصل إلى أقصى مراحل فساده قبيل سنوات عديدة من ثورة الخامس والعشرين من يناير وأظنه لم ينته بعد.

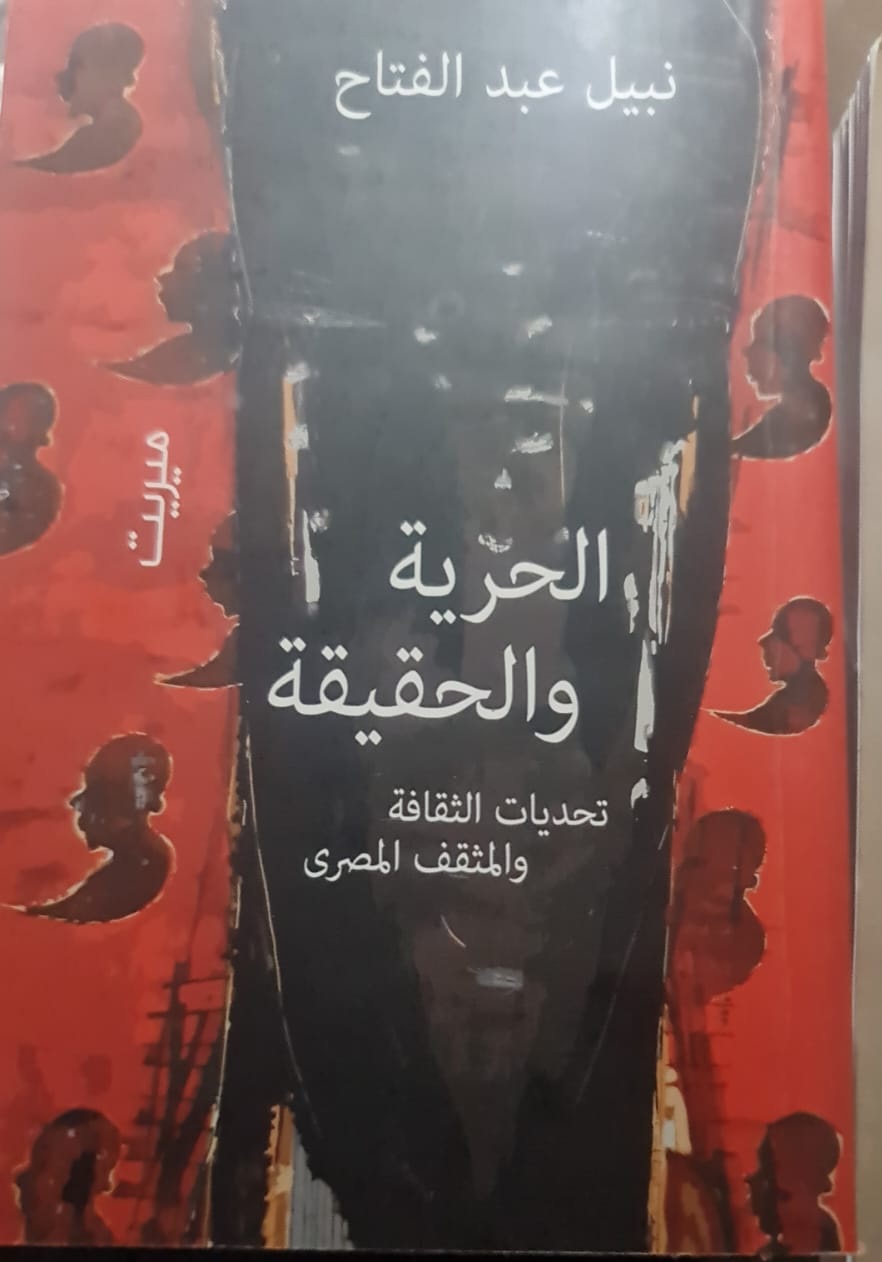

ومن يعود إلى كتب المفكر نبيل عبد الفتاح " سياسات الأديان ، الحرية والمراوغة ، الخوف والمتاهة ، النخبة والثورة ، واليوتوبيا والجحيم " سيرى كيف كشف المؤلف عن المجازات اليومية التي مثلت طوفانا من الانحدار على مستوى الخطاب السياسي، وهو خطاب ظل ، حسب عبد الفتاح ، فاقدا لدلالته التاريخية من حيث استعادته لعوالم ومعان واستعارات وأزمنة أفلت أو وهنت أو لم تعد لديها الكفاءة على توليد المعاني.

من هنا كان يرى أن الحالة المصرية سحقتها الأفكار الجمعية ، لذلك ظل واحدا من دعاة تعزيز النزعة الفردية وصيانة المجال الخاص للفرد وحمايته والذود عنه في مواجهة السلطتين المادية التي تمارس العنف غير المقنن، والمجازية التي تقوم علي توسيع نطاق التحريم لتوسيع مجالات عملها وتحقيق المزيد من الإخضاع للفرد والقيمة الفردية.

ولعل اهتمام نبيل عبد الفتاح في مقدمته بفكرة الما بعديات يثير إشكاليات كبيرة على رأسها أن الما بعديات كلها تشكك في الحقائق الموضوعية حتى تصبح أقل تأثيرا في تشكيل الرأي العام ، وهذا هو تعريف معجم إكسفورد لما بعد الحقيقة ، غير أن مفهوم مفكرنا يبدو أقرب لموقف جان بودريار الذي يرى الما بعديات تعبيرا عن موت الواقع الحقيقي وليس تزييفه تحت وطأة تمثيلاته ونسخته الأصلية أو تحت النماذج المتخيلة التي من أبرزها اليوم الواقع الافتراضي الذي أفرزته الميديا الجديدة ، حيث بدا تواتر المعلومات وغزارتها أكثر أهمية من معناها.

وفي نهاية هذه القراءة لابد من الإشارة إلى أن من يقرأ نبوءة عبد الفتاح بمصير النظام السياسي المصري قبل يناير 2011 سيتأكد من رجاحة المقدمات التي ستظل شاهدا حيا على هذه النهاية التي تجاوزت الدراما الإغريقية من فرط سوداويتها، حيث كانت الدولة مريضة بإعادة إنتاج الأنماط البطريركية على حد تعبيره، منعا لأية إزاحة محتملة، متجاهلة الإزاحة التي يصطحبها سيف التاريخ تحت إبطه. ولاشك أن مفكرنا الكبير نبيل عبد الفتاح قال كلمته عبر مشروعه الفكري الكبير والحر بكل قوة وجسارة في أحلك الظروف وأكثرها قسوة، وأظنه دفع ثمنا باهظا لموقفه على أكثر من صعيد ، لكنه كان دائما المتعفف في غير ادعاء والمتواضع في غير ضعف أو مذلة، من هنا يمكننا فهم تصديره لكتابه بكلمة قصيرة ودالة لأندريه تاركوفسكي يقول فيها: "إن أكثر الناس حرية هم الذين لا يطالبون الحياة بشيء".

--------------------------

بقلم: محمود قرني *

* كاتب وشاعر مصري من جيل الثمانينات صدرت له دواوين عديدة منها (حمامات الإنشاد - خيول علي قطيفة البيت - هواء لشجرات العام - طرق طيبة للحفاة - الشيطان في حقل التوت - أوقات مثالية لمحبة الأعداء - قصائد الغرقي - لعنات مشرقية - تفضل هنا مبغى الشعراء - ترنيمة لأسماء بنت عيسى الدمشقي، كما جمع مختاراته الشعرية في: "أبطال الروايات الناقصة") وله أيضا عدد من الكتب منها: (وجوه في أزمنة الخوف.. عن الهويات المجرحة والموت المؤجل-خطاب النخبة وأوهام الدولة الأخلاقية - لماذا يخذل الشعر محبيه ؟! - الوثنية الجديدة وإدارة التوحش - بين فرائض الشعر ونوافل السياسة)

* المقال نص ورقة ألقيت في ملتقى الشربيني الثقافي لدى استضافته المفكر الكبير نبيل عبدالفتاح قبل أيام