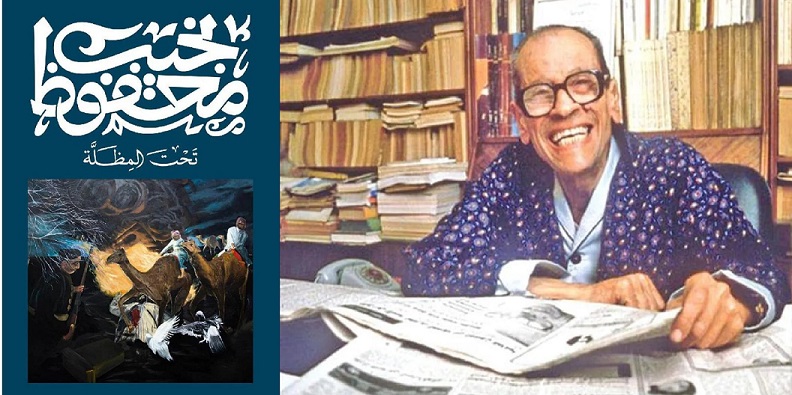

شكّلت نكسة يونيو 1967 زلزالًا عميقًا امتد صداه إلى مختلف مناحي الحياة في مصر، وهو ما التقطته الأعمال الإبداعية في صور ودلالات متعددة. ويظهر الصدى جليًا في مجموعة «تحت المظلة» لنجيب محفوظ، الصادرة في عام النكسة نفسه.

تتجلى الأزمة منذ القصة الافتتاحية التي منحت المجموعة عنوانها. في قصة «تحت المظلة» يهيمن طابع العبث، التعبير الأصدق عن فداحة ما جرى، تحكي القصة مجموعة من الناس احتموا من المطر تحت مظلة واحدة، بينما يشاهدون سلسلة من المشاهد المرعبة، لص يسرق ويفر، سيارة تحترق، بدو يحتلون الميدان، ممارسة جنسية علنية فوق المقابر، رأس تقطع ورغم ذلك، لا يبدي المستقرون تحت المظلة أي رد فعل، مكتفين بتوجيه أنظارهم نحو شرطي متخاذل لا يؤدي دوره، ومبررين لأنفسهم ما يرونه باعتباره «مشاهد تمثيلية» لا يمكن أن تكون حقيقية، وأن ما يجري لا يعنيهم.

يكشف محفوظ عن مناخ عام من الإنكار والتواطؤ بالصمت، قبل أن تأتي النهاية لتدين هذا الموقف إدانة دامغة، حين يسقط الجميع ضحايا لما تجاهلوه وتعاموا عنه. فعندما تخرج الأمور عن السيطرة، يستدعون الشرطي، وإكمالًا للعبث يتهمهم الشرطي بأنهم الفاعلون الحقيقيون لهذه الجرائم، ثم يطلق عليهم النار: «تراجع خطوتين، سدَّد نحوهم البندقية، أطلق النار بسرعة وإحكام؛ تساقطوا واحدًا في إثر الآخر جثةً هامدة، انطرحت أجسادهم تحت المظلة، أما الرؤوس فتوسدت الطوار تحت المطر». ليتحول خوفهم من المطر إلى ذريعة للاختباء تحت المظلة، ظنًا منهم أنها قادرة على حمايتهم من الطوفان، فإذا بها فخهم الأخير. لم يمنعهم الحذر السلبي من المصير المحتوم، فلو أنهم تكاتفوا وواجهوا ما يحدث منذ البداية، لما انتهوا إلى هذه الخاتمة الدموية.

في هذه القصة يقدم محفوظ إدانة واضحة لسلبية الناس وصمتهم إزاء الفساد الذي نخر المجتمع ومهد الطريق إلى الهزيمة التي كانت من الداخل، وليست من الخارج فقط.

وتستدعي هذه القصة، في سياقها العام، مسرحية «رأس المملوك جابر» لسعد الله ونوس التي كتبت في الفترة نفسها، التي تجعل من فعل الحياد مشاركة مباشرة في الجريمة. فالصمت، كما يكشف ونوس ومحفوظ معًا، لم يكن بريئًا، وأفضى في النهاية إلى النتيجة نفسها. المصير المأساوي ذاته، والمفارقة العبثية تكمن في أن أولئك الذين وقفوا على الهامش طلبًا للنجاة، ظنًا منهم أن الابتعاد سيحميهم، كان مصيرهم أكثر قسوة وسوءًا من مصير من تورطوا في الأحداث وشاركوا فيها صراحة.

النوم

وفي القصة الثانية «النوم» يعالج محفوظ النكسة من زاوية مختلفة، عبر حكاية مدرس لغة عربية تقع جريمة قتل لزميلته أمامه، من دون أن يحرّك ساكنًا، في إسقاط سياسي واضح على حال الشعب قبل الهزيمة. ففي التحقيق يكرر المدرس عبارته الصادمة: «كنت نائمًا!» ليتعجب المحقق: «نائمًا؟!… ألَّا يوقظه الصراخ والمطاردة والاستغاثة!».

فالنكسة، كما يوحي النص، لم تكن حدثًا مباغتًا بلا مقدمات، سبقتها علامات وإنذارات، فالشاهد الذي من المفترض أن يدافع عن حبيبته وينقذها من عدو ضعيف هو تلميذ في المرحلة الثانوية كان «نائمًا»، أو متواطئًا بادعاء النوم، فتركها تُقتل. ورغم أنه لم يرتكب الجريمة بيده، ولم يشارك فيها فعليًا، فإنه يتحمل وزرها أخلاقيًا واجتماعيًا، ويصبح في نظر الناس «مطارَدًا، متهمًا، مجرمًا»، ومسؤولًا عن «الاستغاثة الضائعة»، ليتضح أن الصمت جريمة قائمة بذاتها.

ولم يكن نوم المدرس أثناء وقوع الجريمة عرضيًا فهو نتاج حالة انفصال عن الواقع، وانغماس في عوالم ميتافيزيقية مثل تحضير الأرواح، والتأمل في المصير، وبوذا. لمدرس لم ينم ليله رفقة صاحبه مدرس التاريخ، يعيشان في معزل عن العالم الحقيقي، منسحبين من أسئلته الملحة لمناقشة أمور فرعية، ما يجعل نومه رمزًا للانسحاب الجماعي من مواجهة الواقع.

يلتقي هذا النص مع قصة «تحت المظلة» في إدانة الحياد والانسحاب من المجال العام؛ فالمدرس، مثل أولئك الواقفين تحت المظلة، لم يشارك في الجريمة، لكنه احترق بنارها، لأن ذنبه الأكبر كان الصمت والعزلة عن الواقع.

مناخ متقلب

ويتكرر في القصتين، «تحت المظلة» و«النوم»، الجو الغائم كمعادل موضوعي للرؤية الضبابية وغياب الوعي. ففي القصة الأولى يصف محفوظ المشهد قائلًا: «انعقد السحاب، وتكاثف كليلٍ هابطٍ، ثم تساقط الرذاذ، اجتاح الطريقَ هواءٌ باردٌ مفعمٌ بشذا الرطوبة»، ويستمر هذا الطقس الماطر طوال السرد، خلفية ثابتة لحالة الشلل الجماعي والانتظار السلبي. ويتكرر المناخ نفسه في قصة «النوم»: «ما زالت السماء محجوبة وراء سقيفة السحاب الجامد، وتساقط رذاذٌ دقيقةً واحدة ثم انقطع. هام على وجهه طويلًا».

يتجاوز المطر في القصتين بعده الطبيعي ليجسد رمزية الغموض والالتباس التي تحكم الوعي الجمعي، فالسحاب الكثيف يحجب الرؤية والإدراك، ويكشف التقلب المناخي ارتباك اللحظة التاريخية وعجز الأفراد عن رؤية الخطر أو مواجهته بوضوح.

لمن وجّه محفوظ أصابع الاتهام حول النكسة؟ - صحيفة المشهد - العدد 343

عتمة تغلف العالم

ويواصل محفوظ، في القصة الثالثة «الظلام»، تحميل المجتمع بأكمله مسوولية النكسة بسبب الصمت على الأخطاء السياسية القاتلة التي سبقتها، عبر فضاء سردي يغمره ظلام دامس: «كثيفٌ الظلام كأنه جدارٌ غليظ لا يمكن أن تخترقه عين، لا شيء يُرى ألبتة، إنهم يجتمعون في عدم». يحيل هذا الظلام إلى مجتمع سلّم نفسه طوعًا لسلطة “المعلّم”، الذي يحبسهم في غرفة معتمة، ويسرق هوياتهم وأعواد الثقاب، في محو لأدوارهم الاجتماعية وتجريدهم من أدوات الوعي والاختيار، إلى أن يصبحوا والعدم سواء.

وبفعل هذا العتمة، ينكفيء كل فرد على ذاته، منفصلًا عن الآخرين: «بسبب الظلام يعيش كلٌّ منهم في عالمٍ خاص به مغلق الأبواب عليه… يجيئون من أماكن مختلفة، متباعدة ومتقاربة، لا يدري أحد عن الآخر شيئًا». ويؤدي هذا السلب المنهجي إلى وهم المقاومة؛ فهم يتخيلون أنهم اعترضوا، لكن اعتراضهم ظل حبيس الداخل، بلا فعل ولا صوت، بعدما ملأ “المعلّم” قلوبهم بالخوف، وهو «يقبع في الظلام محتكرًا الكلام والرؤية».

ويمتد خطاب السلطة هنا إلى تبرير القمع ذاته، إذ يمجّد المعلّم العتمة التي صنعها، ويقدّمها باعتبارها صانعة السلام «نحن مدينون للظلمة بالسلام الذي ننعم به». في إشارة واضحة إلى تغييب الحريات وقتل الاختلاف، يضيف: «أعرف بينكم أناسًا مختلفي الأديان والآراء، وها أنتم تمضون وقتًا طيبًا في سلام بفضل الظلام والصمت». لكن هذا “السلام” الزائف لا يقود إلا إلى الخاتمة المأساوية، يلقى الجميع مصيرهم على يد المعلّم نفسه، في تأكيد جديد على أن الصمت والتسليم لسلطة مطلقة، مهما تعددت المبررات، لا يفضيان إلا إلى الخراب في النهاية.

يظل الصوت الوحيد الذي يندد بهذه الظلمة ويرفضها ويدين الخضوع والخنوع هو صوت الشخص الحر السبعيني الذي يفيض حيوية ولا يملك أي شيء من حطام الدنيا، لكنه يمتلك وعيه وإرادته. يتساءل ساخرًا ومفككًا منطق الاستسلام: «لمَ لا تجعلون من حياتكم كلها امتدادًا جميلًا لهذه الجلسة؟»، ثم يجيب كأنه يستبق اعتراضهم: «ستقولون العمل… الأسرة… الواجب».

يضع محفوظ معيار الحرية الديمقراطية على ما فيه من اختلاف في الآراء في مواجهة الطاعة العمياء مع سلام مؤقت، كاشفًا كيف تستدعى ضرورات الحياة اليومية لتبرير القبول بالظلام، وكيف يتحول الواجب إلى ذريعة للاستسلام.وعزلة هذا الصوت، وعجزه عن تحويل الوعي الفردي إلى فعل جماعي، تؤكد مرة أخرى مأساة المجتمع الذي يرى الحقيقة، لكنه يختار الصمت، فيدفع الثمن كاملًا.

فوضى عارمة

وتحضر في قصة «الوجه الآخر» الروح العبثية تجسيدًا لحالة الفوضى التي سيطرت على الجميع عقب النكسة، من خلال الصراع بين الأخوين الرمزيين: عثمان الضابط، ورمضان المجرم. صراع يتأسس على تقابل حاد بين منظومتين قيميتين الأولى تمثل «العقل، الاتزان، الاعتدال، النظام، الاجتهاد، الأدب»، والثانية تجسد «عاصفة مجنونة، نزوة بلا ضابط، ثورًا هائجًا معصوب العينين، مجموعة من الأكاذيب والخرافات». وفي هذا التقابل، يتعدى الصراع البعد الأخلاقي إلى صراع وجودي بين معنى النظام في عالم فقد منطقه، وإغراء الفوضى حين ينهار كل ما هو قائم.

تغلب على القصة نزعة واضحة نحو الجنون والرغبة في التحطيم، كما في الصرخة الدالة «من يهدم مدينة خيرٌ ممن يحافظ على جدارٍ قديم»، ثم الاندفاع «ولأكن مجنونًا مخربًا، وليتقبلني الشيطان… لن يعرقلني شيء، سأقبض على الأدوات وأدمر كل شيء». فالتدمير هنا لم يعد إجرامًا لكنه المعبر عن رفض شامل لعالم فقد شرعيته.

وفي هذا السياق، يعلن السارد رفضه للحياد الذي يحمّله محفوظ جانبًا من مسئولية النكسة: «وموقف الحياد بينهما لا يهضمه ضميري؛ فلا بد من الانحياز إلى عثمان، غير أن عواطفي تمردت عليَّ واقتتلت بمرارة ومزقتني تمزيقًا». هذا الوعي يجعل السارد ينحاز للفوضى؛ ويختار الميل إلى الجنون، الحالة الأصدق التي تتلاءم مع عالم مختل لم تعد القيم التقليدية قادرة على تفسيره أو إصلاحه، يتماهى فيه الجنون مع منطق النكسة نفسها.

نخبة فاسدة

في قصة «ثلاثة أيام في اليمن» يتناول نجيب محفوظ أحد أكبر الأسباب التي مهدت لنكسة يونيو، عبر بنية سردية ثنائية تقوم على صوتين متوازيين، صوت أديب، وصوت جندي. ومن خلال هذا التوازي، تتكشف حرب عبثية، ينتزع فيها شاب مصري من عمله ومن حضن أمه وخطيبته، ليلقى به في أرض وعرة وبيئة غريبة لا يعرف عنها شيئًا. في المقابل، يوفد الأديب إلى اليمن في مهمة ثقافية، يتنقل بين الفنادق والقصور الرئاسية، يحاضر في الندوات، ويتشدق بالكلمات الرنانة عن أهمية الحرب، ونشر الحضارة، ورفعة الإنسان.

تفضح القصة التناقض الصارخ بين التجربتين، حياة الجندي في اليمن محكومة بالموت والخوف والفوضى «انهمر عليها الرصاص كالمطر فلم يجرؤ أحد ممن فيها على رفع رأسه… أحاط بها العدو من كل جانب ونحن نقاتل مقهقرين لا نستطيع أن نمدَّ لها يدًا، ثم أطبق عليها الأعداء بالبلط والخناجر».

بينما يعيش الأديب واقعًا مغايرًا تمامًا «ودعانا القائد إلى العشاء فوق سطح مسكنه على شاطئ البحر الأحمر… طاب السمر حول المائدة الحافلة بما لذَّ وطاب من طعام وشراب»، ثم يحاضر بعد أن يشرب، متوهمًا أن قصص العشق توازي الحرب في معناها ودلالتها «سأقص عليك قصة حب عانيتها زمنًا… وسوف تقتنع بأن ما كان بيني وبينها لا يختلف عن القتال في شيء».

وبعد ثلاثة أيام فقط، يغادر الأديب اليمن، تاركًا خطابًا إنشائيًا لتلميذه الجندي، يفيض بالوعظ الزائف واليقين الدعائي. في الوقت نفسه، يجد الجندي نفسه غارقًا في مواجهة عبثية مع أعدائه: «وتلاقينا مع قوةٍ معادية… دخلنا معركةً كلامية… قلنا لهم: يا عبدة الإمام… فقالوا لنا: يا كفرة…»، ملاحاة لفظية تكشف خواء الصراع، وحربًا كان يمكن أن تحل خارج دائرة السلاح.

يعري هذا التوازي الساخر المسافة الفادحة بين خطاب النخبة وواقع الجنود، ويكشف كيف ساهم هذا الانفصال بين الكلام والفعل، وبين التنظير والتضحية الفعلية، في صناعة هزيمة متعددة الجوانب عسكرية وأخلاقية ومعرفية.

وبقي في الأخير الإشارة إلى أن عناوين القصص حملت الدلالة الرمزية نفسها فـ«تحت المظلة» تحيل إلى الاختباء من مواجهة الحقيقة والاحتماء الزائف من الخطر، بينما يشير «النوم» إلى التعامي الإرادي عنها وادعاء الغفلة، في حين يرمز «الظلام» إلى فقدان القدرة على الرؤية كليةً، بعد أن أطفئت مصادر الوعي، فعناوين القصص أعتاب مهمة لفهم رؤية محفوظ في هذه المجموعة التي تعبر عن أزمة وعي جماعية، تتدرج من الهروب، إلى الإنكار، ثم إلى العمى الكامل.

-------------------------------------

د. عبدالكريم الحجراوي