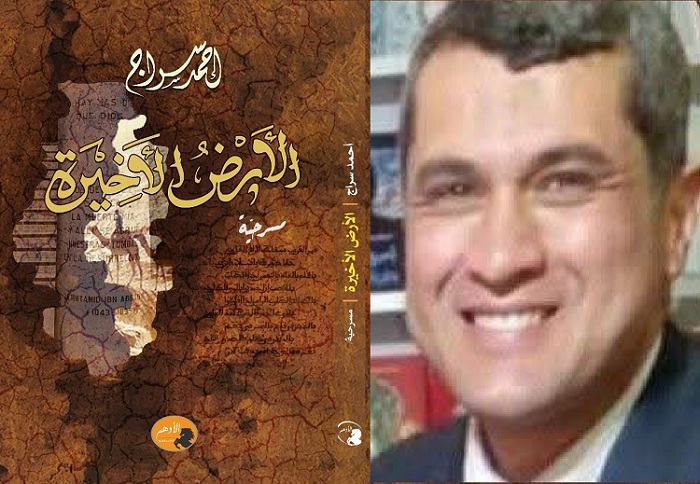

تأتي مسرحية أحمد سراج "الأرض الأخيرة" كتتويج لتجربة كتابية إبداعية أندلسية ممتدة بدأها سراج بـ"زمن الحصار" و"لمسة البعث"، لكن هذا العمل لا يكتفي بإعادة تمثيل مأساة الأندلس، بل يفكك الوعي العربي ذاته.

النصّ، بكثافته الشديدة، يضعنا أمام مأساة مركَّبة: مأساة المعتمد بن عباد، ومأساة عصره، ومأساة وعينا نحن بتاريخ لم نتوقف يومًا عن استعادته بعين الإعجاب أو اللوم، دون أن نقرأ البنية العميقة التي صنعت السقوط.

أولًا: الأندلس… حين يصبح الصراع عربيًّا ـ عربيًّا

يبدو للوهلة الأولى أن "الأرض الأخيرة" تتناول صراعًا عربيًّا - أوروبيًّا بين المعتمد وألفونسو السادس (الأذفونش، بلغة مؤرخي العرب القدامى)، غير أن جوهر المسرحية يعيد تعريف المشهد تمامًا:

التهديد الحقيقي ليس خارجيًّا فقط، بل ينبع من الداخل، من التمزق العربي، ومن غياب مشروع جامع يستطيع مواجهة الخطر المتصاعد.

"نحن قوم لا يهزمنا العدو، إلا إن كان منا، عُد إلى أول الأمر، حين صار كليب بن وائل ملكًا، من الذي قتله؟ جساس ابن عمه، ومن قتل جساسًا؟ ابن اخته، وهنا في هذه الجزيرة من قادنا لهذا؟ كم حربًا خضناها ضد إخوتنا؟".

استحضار رائع من (سراج) مستعرضًا أصول المأساة، على لسان أبي بكر بن زيدون، وزير المعتمد لحين السقوط!! ومن زمن العرب الأول، وحرب البسوس، البسوس بنت منقذ بن سلول قُتلت ناقتها على يد كليب بن ربيعة، فولولت البسوس وغضبت وكان ما كان من تلك الحرب العبثية الأربعينية، استمرت أربعين سنة!! بين أبناء العم ولن تكون الأخيرة، لا تحسبني، عزيزي القارئ، متحيزًا لرأي مُسبق، لا سمح الله.

هذا المعنى نفسه هو ما تطرحه المسرحية عبر ثنائية المعتمد ـ ابن تاشفين:

المعتمد يستغيث بالقوة المغربية الصاعدة/ابن تاشفين يرى في الأندلس امتدادًا طبيعيًا لدولته الآخذة في التشكل، كلاهما يتوجّس من الآخر، وكلاهما يتصارع على شرعية لا تكفي اثنين.

وهنا تتجلّى المفارقة الكبرى؛ المنقذ (ابن تاشفين) يتحوّل إلى مُستبد، يمارس القتل في أبناء المعتمد وسبي بناته، لذلك تتبدّى المفارقة الكبرى حين يتحوّل ابن تاشفين، المنقذ أولًا، إلى قوة تجتاح مُلك المعتمد، وتقتل أبناءه الأربعة، وتسبى بناته، وتمارس عليه من العسف ما لا يختلف كثيرًا عمّا كانت تفعله القوى التي جاء ابن تشفين نفسه لإنقاذ المعتمد منها. وكأن المسرحية تقول إن قسوة الداخل لا تقل عن قسوة الخارج، وإن الظلم حين يتجذر لا يحتاج إلى علّم مختلف أو عقيدة أخرى ليُمارَس، كما لو أن النصر يمنح للمنتصر حق المحو، لا يختلف في ذلك منتصر أجنبي أو منتصر من بني العمومة والدم الواحد.

هذه المفارقة ليست تاريخية فحسب، بل تيمة معاصرة: الهروب من طاغية يؤدي إلى طاغية آخر، وكأنه قدرٌ لاينفك بالدوران في جهنم الاستبداد ذاته.

ثانيًا: هل الفنُّ ترفٌ أم ضرورة حضارية؟

هل سقطت الأندلس بالترف والحياة الرغدة؟ وكأن الفقر وشظف العيش هو معيار القوة، مجرد جملة اعتراضية في سؤال لا أكثر. أم بسقوط الإرادة؟ أم بالاستبداد؟ أم بالصراع العربي ـ العربي الذي جعل من الأرض الفِردَّوسِيّة ميدانًا للمنافسات العمياء؟

من الأسئلة العميقة التي تطرحها المسرحية، وإن بطريقة مواربة، إعادة النظر في المعادلة التقليدية؛ (1) ازدهار الفنون = ضعف الدولة. (2) الصرامة العسكرية = القوة والازدهار السياسي. هذا التصنيف السطحي الشعبوي المختوم بختم الفاشية اللعين!

فالفنون جزءٌ من البنية الفوقية التي تعكس مدى تفوق البنية التحتية من قوى إنتاج وعلافات إنتاج، فما القوانين والدين والأخلاق والفن والأدب والفلسفة والعمارة وحتى الترف سوى مؤشرات لارتفاع مستوى الحضارة المادية، لا علامات انهيارها.

ويسائل النصُّ المتلقي: إذا كانت الفنون هي سبب السقوط، فلماذا شهدت الدول التي ادّعت الصرامة العسكرية ذاتها سقوطًا مماثلًا؟ ألم يمرّ المرابطون أنفسهم، الذين أسقطوا ملوك الطوائف، بالدورة نفسها وصولًا إلى الضعف والانحلال؟

ثم بمَ أبهرت الحضارةُ العربيةُ الغربَ الأوروبيَ ذاته، أليست فلسفة ابن رشد التي شرحت وحفظت فلسفة اليونان، أليس الشعر الأندلسي الذي ألهم شعراء التروبادور وكانت بذرة الشعر الرومانسي الأوروبي، ألسيت الموسيقى والمقامات الموسيقية الأندلسية بذرة الموسيقى اللاتينية الرائعة.

هنا يلمّح النصُّ إلى قانون تاريخي عام: لا حضارة دون فن، ولا فن دون بنى مادية عميقة، ولا استبداد يمكنه أن يصنع استقرارًا طويلًا، وهذه هي تيمة النص المعاصر الموازي لنص المعتمد التاريخي؛ مجموعة من الفنانين والأدباء العرب والأسبان يلتقون في ضريح المعتمد بأغمات مراكش المشيد بجهود دوقة ألبا الأسبانية، لتمثيل نصٍ مسرحي لذات الحقبة التي هي تيمة النص التاريخي إذ التقت الإنسانية على قاعدة الفنون، والآداب، لا على قاعدة الحروب الدموية أو الصراعات الصفرية.

ثالثًا: المعتمد بن عباد… بطل تراجيدي أم ملكٌ تحاصره خياراته؟

السؤال الذي يشغل المسرحية، ويعود إليه القارئ مرارًا، هو:

هل كان المعتمد بطلًا تراجيديًا أرسطيًا؟ وهل كان سقوطه نتيجة خطأ تراجيدي(هامارتيا)؟

الخطأ التراجيديّ (الهامارتيا) عند أرسطو هو الزلّة الحاسمة أو سوء التقدير الذي يصدر عن بطل كبير المكانة، لا عن شر كامِنٍ في نفسه، بل عن نقص في المعرفة أو غفلة عن حقيقةٍ جوهرية، فتتحوّل هذه الهفوة إلى قوّة دافعة تُسقِطُه من علوّ المجد إلى قاع الشقاء، مُحدِثةً في المتلقّي مشاعرَ الشفقةِ والخوف.

وأسس الخطأ التراجيدي عند أرسطو؛ نقصٌ معرفيّ أو خطأ في التقدير: فالبطل ليس شريرًا، وإنما يقع في خطئه مدفوعاً بالجهل بملابسات خفيّة، كما حدث مع أوديب الذي لم يكن يعلم أنّه قتل أباه وتزوّج أمَّه.

بطل ذو منزلة رفيعة: يشترط أرسطو أن يكون البطل من أصحاب المكانة والهيبة، ملكاً أو أميراً، ليكون سقوطه بالغ التأثير، إذ إنّ مأساة العاديّين لا تُحدِث الأثر الوجدانيّ ذاته.

محرك للسقوط: فالخطأ التراجيدي هو الشرارة التي تدفع الأحداث نحو المصير المأساوي المحتوم، وتجعل البطل يواجه النهاية التي تؤول إليها خياراته الخاطئة.

أمثلة دالة؛ أوديب لسوفوكليس: المثال الأشهر للخطأ التراجيدي؛ فقد أدّى جهله بحقيقة نسبه إلى سلسلة من الأفعال التي قادته إلى اكتشاف أنَّه قاتل أبيه وزوج أمّه، من غير عمدٍ ولا سوء نيّة، فتمّ اكتمال المأساة في لحظة الإدراك المرير.

تُقدِّم المسرحية المعتمد في صورة بطل تكاد تنطبق عليه السمات الكلاسيكية بصورة واعية من الكاتب، لكنه يقترب من الملك لير حين يفقد ملكه وأولاده، ومن أوديب في صراعه مع قدره، بل ومن ماكبث في عجزه عن تمييز الصواب وسط الضباب السياسي.

وهنا أحاول البحث في نص "الأرض الأخيرة" عن الشروط الكلاسيكية التي اشترطها أرسطو ليصبح البطل مأساويًّا.

الوعي بالمصير… لا الغفلة عنه:

المعتمد على وعي مرير بالحصار، وعيٌ يجعله أقرب إلى أبطال التراجيديا الكلاسيكية الذين يسيرون إلى هلاكهم بعيون مفتوحة، إنه يرى الفخاخ كلها، لكنه لا يعرف طريقًا للخلاص منها.

"هل ترى لو أن طائرًا في عشه تنتظره سهام الصائدين أن يخرج، وتصعد إليه حية، وينتظره جارح في السماء… فهذا الطير أبوك...".

الحيرة الأخلاقية:

"يا قوم إني من أمري على حالتين، حالة يقين، وحالة شك ولابد لي من إحداهما، أما حالة الشك فإني استندت إلى ابن تاشفين أو إلى الأذفونش ففي الممكن أن يفي لي ويبقى على وفائه، ويمكن ألا يفعل، فهذه حالة الشك، وأما حالة اليقين فإني إن استندت إلى ابن تاشفين فأنا أرضي الله، وإن استندت إلى الأذوفونش أسخطت الله تعالى، فإذا كانت حالة الشك فهي عارضة، فلأي شيء أدع ما يرضي الله وآتي ما يسخطه فحينئذٍ قصر أصحابه من لومه...".

إنه يعرف أنّ الاستناد إلى ابن تاشفين يرضي الضمير، وأن الاستناد إلى ألفونس السادس يسخطه، لكنه يعود فيرتكب ما يدرك أنه خطيئة سياسية وأخلاقية في آن.

وهذا هو جوهر التراجيديا: الاختيار المعلوم العاقبة. ولعلّ أصعب ما يواجهه المعتمد هو تلك الحيرة التي تسكن قراراته، فهو لا يتصرف بلا تفكير، بل يزن الأمور، ويقسم العالم بين يقين وشك. ومع هذا الوعي الواضح، يعود فيلجأ إلى ألفونس السادس. هنا يتجلى العيب التراجيدي في أصفى صوره: ليس عيبًا أخلاقيًا، بل قيدًا داخليًا، تناقضًا بين الفكرة والفعل، بين ما ينبغي أن يحدث وما يحدث.

سقوط لا يثير الشماتة، بل يولّد الشفقة والخوف

وفي لحظة الانهيار الأخيرة، تتجلى المأساة في صورتها الأكمل حين يخاطب المعتمد شبح أبيه المعتضد، في واحد من أكثر المشاهد شعرية وقسوة:

"من أسر إلى أسر، ومن ذل إلى ذل، مات أبنائي، وسبيت بناتي، ولا أعرف عن زوجاتي شيئًا، لم تعبر معي إلا اعتماد، وقد دفنتها بيدي، ماذا فعلت يا أبي لألقى كل هذا؟

فيرد شبح أبيه المعتضد: لا بأس عليك...

فيصر المعتمد: بل البأس كله يا أبي، لقد أضعت كل شيء، ولا أدري كيف...؟

فيجيبه شبحُ أبيه: بؤس الملوك كعزهم… فتجلّد...

فيرد: وماذا يفيد التجلّد أو الضعف؟ ضاع كل شيء...

فيختم المعتضد بحكمته الأخيرة: "وهل أخذت معي شيئًا...

هذا الحوار وحده يكفي ليضع المعتمد في سلالة أبطال التراجيديا الكبرى: الملك لير حين تسقط مملكته، ماكبث حين يكتشف فراغ القوة، أوديب حين يكتشف أنه كان يركض نحو الهاوية وهو يظن أنه يهرب منها. هو بطل ساقته أخطاؤه لا من دناءة، بل من طبيعة إنسانية تمزج النبل بالضعف، والذكاء بالحيرة، والإدراك بالعجز.

جوهر الخطأ التراجيدي

خطأ المعتمد ليس جشعًا أو خيانة، بل التوحّد المرضي مع إشبيلية:

ويبلغ هذا التناقض ذروته في علاقته بإشبيلية، فالمعتمد لا يرى نفسه حاكمًا لها، بل عاشقًا متماهيًا معها: "أنا إشبيلية وإشبيلية أنا، سأعيش وهي في قبضة يدي أو أموت مدافعًا عنها..."

هذا التوحد الأسطوري مع المدينة يجعل قراراته سياسية في الظاهر، لكنها عاطفية في الجوهر، ويجعله يحارب من أجلها كأنها معشوقة لا تُترك، حتى ولو جرّ ذلك الخراب على المملكة بأسرها.

لذا فاعتقادي الراسخ أن "الأرض الأخيرة" ترقى إلى مستوى كلاسيكيات التراجيديا، لأنها، ببساطة، استوفت شروط التراجيديا:

بطل نبيل المنزلة، يملك عناصر القوة والفتنة الإنسانية.

عيب تراجيدي لا يُبطل قيمته، بل يكشف إنسانيته.

سقوط لا يثير الشماتة، بل يولّد الشفقة والخوف، وهما قطبا التراجيديا الأرسطية.

مصير لا مهرب منه، يعرفه البطل ويسير إليه بعينيه المفتوحتين.

رؤية تتجاوز التاريخ إلى الأسئلة الأخلاقية والسياسية الكبرى.

ولهذا تصبح تراجيديا أحمد سراج "الأرض الأخيرة" عملًا لا يتوقف عند حدود الماضي، ولا عند حدود الفن، بل يفتح الباب أمام سؤالٍ يعيد تشكيل وعينا السياسي والحضاري:

هل نحن - مثل المعتمد - نسير إلى مصائرنا بوعيٍ كامل، دون أن نمتلك الشجاعة لتغيير الطريق؟

رابعًا: التراجيديا (السراجيّة)كمرآة للواقع… والمسؤولية الموزعة...والإسقاط الحر...

من خلال المعتمد، ومن خلال ابن تاشفين، ومن خلال شعبٍ “شاخت قلوبهم”، ومن خلال ملكٍ يصرّ على الإمساك بما لا يمكن الإمساك به، تتجلّى حقيقة قاسية: لا أحد بريء في سقوط الحضارات.

فالتاريخ معادلة حتمية مادية، لا تصنعه شخصية واحدة، ولا يسقط لسبب واحد، بل هو شبكة معقدة من التواطؤات الصغيرة والكبيرة، ومن الأخطاء المتراكمة، ومن غياب البوصلة.

إلى جانب هذا كله، تعرّي المسرحية خللاً آخر في بنية الدول الاستبدادية على مدار التاريخ: علاقة الحاكم بشعبه. يقول المعتمد في واحدة من أكثر لحظات النص كشفًا:

"فهؤلاء العامة لا يريدون الاشتراك في الرباط، ولا يريدون دفع ما يكفي لبناء جيش، يريدون فقط أن يستمتعوا بالحدائق الغناء على النهر، بالبرك في بيوتهم وقصورهم، أما أنا المعتمد فخادمهم وحارسهم، ومتى صار الملك خادمًا لمن لا يفقهون… انهارت دولته...".

إنه يحمِّل العامة جانبًا من المسؤولية، يرى في تراخيهم بذرة الهزيمة، لكنّ النص يترك هذا القول معلّقًا، لا يؤكده ولا ينقضه، بل يدعو القارئ إلى اختبار مدى عدالته، ويطرح غيرما سؤال حول دور الشعوب في مصائرها.

فحين تنعدم الاختيارات للشعوب المغلوبة على أمرها بفعل الاستبداد، تحدث هذه الاتكالية المكررة، كمرآة وانعكاسها البائس، وبكل الحقب التاريخية، المقدسة منها والوضعية! وأنها فقط الحرية هي التي تحمى الحضارات والدول من السقوط أيًّا كان الحاكم أو كان الشعب.

خامسًا: بين الماضي والحاضر… مرآةٌ تتبادل فيها الأزمنة الوجوه

الطبقة الثانية في المسرحية، وهي مجموعة المبدعين المعاصرين الذين يحاولون مسرحة سيرة المعتمد عند ضريحه في أغمات مراكش، ليست تزيينًا بنيويًا، بل عنصرًا جوهريًا: إنها تقول إنّ الماضي لا يُقرأ إلا بمعايير الحاضر، والحاضر لا يُفهم إلا عبر مرآة الماضي.

هذا التناوب بين الأزمنة يجعل المسرحية نصًا حول الوعي أكثر مما هي نص حول التاريخ، ويحوّل مأساة المعتمد إلى مأساة عربية دائمة، تتكرر بصور مختلفة في كل عصر.

وأخيرًا: إنَّ "الأرض الأخيرة" ليست مسرحية تاريخية فقط، بل هي نصٌّ تحليلي لمأساة الوعي العربي، ومساءلة للتاريخ بوصفه مرآة لا نحب أن ننظر فيها طويلاً.

تمضي مسرحية أحمد سراج الأرض الأخيرة إلى ما هو أبعد من إعادة سرد حكاية سقوط المعتمد بن عباد؛ فهي لا تصوغ التاريخ بوصفه حكاية عن صراع عربي–أوروبي، وإنما تضع المتلقي أمام حقيقة أشد مرارة: أن الصراع الحقيقي كان عربيًّا–عربيًّا على ذلك الفردوس المفقود الذي ظلَّ يُستعاد في الذاكرة أكثر مما عاش في الواقع. فالمعتمد وابن تاشفين، كلٌّ منهما يرى الأندلس بمرآته، والغرور السياسي يتقاطع مع الخوف، والرغبة في النجدة تلتقي بالرغبة في التملك، حتى يصبح المنقذ نفسه مشروع مستبد جديد.

وهنا تكمن قيمة مسرحية أحمد سراج؛ فهي ليست نصًا تاريخيًا يُعاد تمثيله، بل مأساة إنسانية وسياسية كاملة، تنتمي إلى تقاليد الدراما الكلاسيكية، وتذكرنا بأننا، مثل المعتمد، كثيرًا ما نسير إلى مصائرنا المهلكة ونحن نعرفها، نراها، ولا نستطيع، أو لا نجرؤ، على تغيير الطريق.

-------------------------------

بقلم: محمد فرحات

من المشهد الأسبوعية