بينما تتصاعد وتيرة التحذيرات الدولية حول استقرار الاقتصاد العالمي، تتحضر مصر لمعركة مصيرية على جبهة التمويل، فوفقاً لتحليلات مؤسسية دولية، توشك مصر على مواجهة ما يُوصف بأنه "واحدة من أعقد فجوات التمويل في تاريخها الحديث" مع دخول عام 2026. ويقف خلف هذا التوصيف المخيف رقم فلكي يقترب من 50 مليار دولار، يمثل مجموع الالتزامات المالية المستحقة على الدولة خلال تلك السنة وحدها، في امتحان وجودي لمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود، وليست المشكلة في ضخامة الرقم فحسب، بل في طبيعته وتوقيته؛ حيث يتركز نحو 24 مليار دولار من هذه المدفوعات في النصف الأول من العام فقط، مما يخلق ضغطاً شهرياً هائلاً يقارب 8 مليارات دولار على ميزان المدفوعات في وقت حرج.

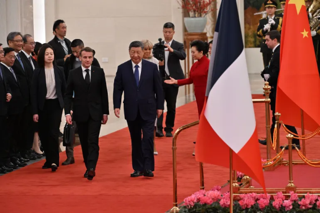

الأخطر من ذلك، أن قلب هذا التحدي ينبض بمواد شديدة التقلب: ما يقرب من 22.4 مليار دولار من إجمالي الاستحقاقات هي ودائع واتفاقات مبادلة عملة "تُجدَّد باستمرار" وقابلة للسحب الفوري، وهذه الأموال ليست ديوناً طويلة الأجل يمكن إعادة جدولتها، بل هي سيولة عابرة تمسك بالاقتصاد من رقبته، ويعتمد بقاؤها على إرادة شركاء خارجيين، مما يحوِّل الموقف إلى حالة من الترقب الدائم لقرار قد يُتخذ في أبوظبي أو الرياض أو بكين. ويعزز أحدث تقارير البنك المركزي المصري هذه الصورة المقلقة، حيث رفع تقديرات خدمة الدين الخارجي للبلاد في عام 2026 بمقدار 1.3 مليار دولار، ليصل المجموع إلى 29.18 مليار دولار، وهو رقم لا يشمل سوى أصل الدين وفوائده وليس مجمل الفجوة التمويلية الأوسع نطاقاً، وفي إطار متصل، يشير صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع في احتياجات التمويل الخارجية لمصر، مقدِّراً الفجوة التمويلية للعام المالي 2025/2026 بنحو 8.2 مليار دولار.

هذه العاصفة المالية المتوقعة لا تأتي من فراغ، فقد تضاعف الدين الخارجي المصري بنحو 3.8 مرات منذ عام 2013، بينما كان نمو الاقتصاد بالدولار أبطأ بكثير، مما يخلق فجوة ملتهبة بين الالتزامات والقدرة على توليد موارد لخدمتها، مما يضع الدولة أمام معضلة حادة: كيف يمكن توفير سيولة بمليارات الدولارات في غضون أشهر، في اقتصاد لايزال يعاني من عجز تجاري مستمر واعتماد على مصادر عملة صعبة متقلبة، بينما تُستنزف خزائنها لسداد التزامات متراكمة؟

هذا السؤال المصيري، والتداعيات التي قد تمس كل مواطن، هو ما ستكشفه فصول المقال التالي، متتبعاً جذور الأزمة، وسيناريوهات المواجهة، وثمن النجاح أو الفشل في اجتياز "نافذة الانهيار" التي لا تهز الاقتصاد العربي الأكبر سكانياً فحسب، بل ستهدد استقرار كتلة اقتصادية إقليمية تساهم فيها وحدها بنحو 27%. ولا تكمن الخطورة في حجم الرقم الإجمالي فقط، بل في تفاصيله وتوقيته الذي يزيد من درجة التعقيد في فجوة أبعادها تفرض حالة الطوارئ:

▪︎ فالتركيز الزمني الخطير الذي تواجهه مصر في النصف الأول من العام القادم هو عين العاصفة التمويلية القادمة، حيث يتركز نحو 24 مليار دولار من الالتزامات المستحقة في غضون ستة أشهر فقط، هذا الرقم المهول لا يعكس مجرد موعد في التقويم المالي، بل يحفر سيناريو اشتباك شهري مرعب يتوجب فيه على الاقتصاد المصري، الذي لايزال يحمل أعباء سنوات من التحديات، توليد ما يقارب 8 مليارات دولار شهرياً لتفادي الاصطدام، ولتقدير حجم هذا العبء، يكفي أن نعلم أن إجمالي صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي اجتذبتها مصر بكدح طوال السنة المالية 2024/2025 بلغت حوالي 12.2 مليار دولار، أي أن المطلوب شهرياً في النصف الأول من 2026 يعادل ثلثي إجمالي ما جذبته البلاد من استثمارات أجنبية مباشرة طوال عام كامل.

هذا التدفق الخانق للدولارات يضع مصر في مأزق وجودي، اقتصاد تساهم وحدته بنحو 27% من الناتج الاقتصادي الإقليمي العربي، ويتوقع له الصعود إلى 590 مليار دولار بحلول 2030، لكن هذا المستقبل الواعد يقف الآن أمام جدار اختبار فوري لا يرحم، فالضغط لا يأتي على اقتصاد هش، بل على عملاق إقليمي تتنازعه قوى متعارضة: بين التوقعات الإيجابية لنمو يبلغ 3.5% في 2025 وتدفق استثماري قوي قادم من شركاء إقليميين مثل الإمارات التي استثمرت خلال شهر نوفمبر الماضي وحدها ما يقرب من 3 مليارات دولار، وبين واقع مالي يتطلب سيولة شهرية تعادل أضعاف ما تجنيه من أهم مصادر العملة الصعبة في فترات الذروة.

وهذه المعادلة الزمنية المستحيلة، تحول التحدي التمويلي من أزمة يمكن إدارتها على مدار سنوات إلى حالة طوارئ مالية فصلية، بل شهرية، إنها معادلة تختبر مرونة أعمق من مجرد الاحتياطيات النقدية؛ إنها اختبار لمصداقية الاقتصاد ككل في عيون الأسواق والشركاء، والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: كيف سيلبي اقتصاد بهذه الضخامة والأهمية الإقليمية نداء دولارات بهذه الكثافة والسرعة؟ والإجابة على هذا السؤال هي ما سيحدد ما إذا كان عام 2026 سيكون عام تجاوز الأزمة، أم عام انكسار حاجز الثقة وبداية اهتزاز قد لا يقتصر تداعيه على حدود القاهرة..

▪︎ وفي قلب العاصفة المالية التي تستعد مصر لمواجهتها، يَكمن الخطر الأكثر حدة: السيولة المتقلبة، وتُشكِّل ما قيمته 22.4 مليار دولار – ما يقرب من نصف الفجوة التمويلية البالغة 50 مليار دولار – نواة الأزمة؛ فهي ليست ديوناً تقليدية بل ودائع واتفاقات مبادلة عملة قصيرة الأجل قابلة للسحب الفوري، وهذه الأموال أشبه بـقنبلة سيولة موقوتة، إذ تعتمد استمراريتها على قرار تجديد دوري من الجهات المودعة، وغالباً ما تكون حكومات خليجية شقيقة، فيتجلى الخطر في عدة جوانب أولها الاعتماد على قرار خارجي؛ يربط استقرار جزء حيوي من المالية المصرية بإرادة الوجهة الخارجية، مما يجعل الاقتصاد عرضة للقرارات السياسية والاستراتيجية الطارئة التي قد تكون خارجة عن حسابات القاهرة، وثانيها، السيولة الفورية؛ وتتمثل خطورتها في الطبيعة السائلة الفورية لهذه الأصول التي يمكن سحبها بسرعة، على عكس قروض صندوق النقد الدولي أو السندات الدولية طويلة الأجل التي تتيح فرصاً لإعادة الهيكلة، وأخيراً، التأثير المضاعف من سحب مثل هذه المبالغ الضخمة فجأة لا يستنزف الاحتياطي فحسب، بل قد يُطلق شائعات تُضعف ثقة الأسواق، مما يؤدي إلى ضغط هروب رؤوس أموال إضافية واشتداد حدة الأزمة.

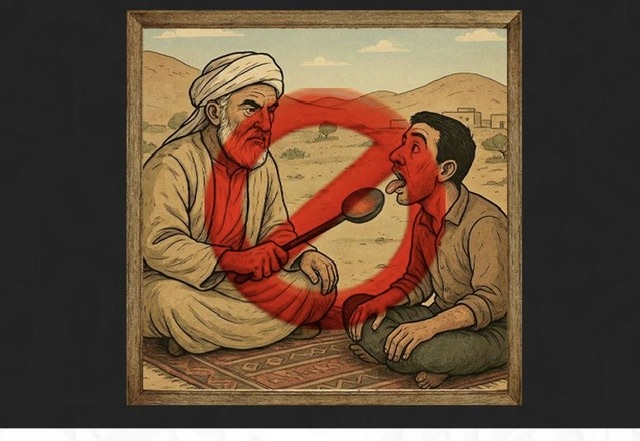

ويُمكن تصوير هذا المأزق على أنه تبعية خطيرة لنظام تمويل قصير الأجل لسد احتياجات طويلة الأمد، إنها معادلة تجعل الاقتصاد أشبه بمن يقف على أرض مهتزة، حيث يظل "زر الطوارئ" بيد الآخرين، إنه اختبار حقيقي ليس فقط للقدرة على السداد، بل للعلاقات الدبلوماسية والاستقرار الاستراتيجي.

▪︎ وفي السياق الأوسع لحلقة الدين المفرغة التي تعيد مصر إلى نقطة الصفر، تأخذ أزمة مصر التمويلية بُعداً أكثر خطورة عند فحص خريطتها الكاملة، فخلف فجوة 2026 المؤقتة يقف جبل هائل من الالتزامات: حجم الدين الخارجي الإجمالي الذي تجاوز حاجز 161.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2025، ويشكل هذا الرقم، الذي قارب ذروة تاريخية بلغت 168 مليار دولار نهاية عام 2023، إطاراً مقلقاً لمشهد يتضاعف فيه حجم الدين الخارجي أضعافاً مضاعفة خلال عقد واحد.

وتكمن الخطورة في أن هذه الديناميكية تحاصر الاقتصاد في حلقة مفرغة: فالحكومة تضطر إلى الاقتراض الجديد بشكل شبه دائم، ليس فقط لتمويل العجز في الموازنة أو المشاريع التنموية، بل أيضاً لتدوير سداد استحقاقات الديون السابقة نفسها، بمعنى آخر فإن جزءاً كبيراً من القروض الجديدة يذهب فوراً لسداد القروض القديمة، مما يقلص الفائدة الفعلية ويحول التمويل إلى مجرد تمرير للكرسي الموسيقي المالي، حيث تتنقل الأزمة من موعد لآخر دون حل جذري.

والأكثر إيلاماً هو الثمن الذي يدفعه الاقتصاد اليوم: فأعباء خدمة الدين (أقساط وفوائد) تستحوذ على ما يقرب من 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية في موازنة الدولة لعام 2026/2025، وهذه النسبة الصادمة تعني أن كل جنيه ضريبي تقريباً يذهب لسداد الدائنين الأجانب، تاركاً حيزاً هزيلاً للإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية وكل مايمس حياة المواطن مباشرة، إنها معادلة تعيد مصر، باقتصادها الضخم وطموحاتها التنموية، إلى نقطة الصفر كل عام، حيث يجهد النمو لتغطية فواتير الماضي بدلاً من تمويل مستقبل أفضل، والتحدي الأكبر الذي تطرحه هذه الخريطة ليس مجرد رقم استحقاق في 2026، بل هو نموذج اقتصادي يجري اختبار قدرته على كسر هذه الحلقة قبل أن تستهلك كل موارده، فهل يمكن لمصر تحويل مسار هذه الديناميكية التاريخية؟

ويدفع تشابك عدة عوامل، الخبراء إلى توصيف الموقف بأنه "من أعقد" ما واجهته مصر في عصرها الحديث؛ فدعامات الاستقرار الاقتصادي هشة على رمال متحركة، واستقرار ميزان المدفوعات يعتمد بشكل حاسم على تجديد تلك الودائع قصيرة الأجل، وقرار التجديد أو السحب مرتبط بعوامل سياسية واستراتيجية تتجاوز الأداء السياسي والاقتصادي المصري، فتكمن في قلب المعركة المالية المرتقبة، معادلة رهيبة، حيث يعتمد جزء حيوي من استقرار ميزان مدفوعات مصر – الذي يقيس مجمل تدفقات الأموال من وإلى الخارج – بشكل مصيري على ما يُعرف بالتمويل "سريع الحركة"، فهذه الودائع قصيرة الأجل وعقود مبادلة العملات تشبه دعامات مؤقتة تحمل هيكلاً ضخماً، لكنها قابلة للإزالة في لحظة بقرار من يمسك بها.

وإن جوهر الخطر في هذه الأموال، هو طبيعتها المتقلبة وإمكانية تحولها من أداة دعم إلى قناة نزيف فوري، فعلى عكس القروض التنموية طويلة الأجل أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرتبطة بمشاريع ملموسة، فإن هذه الودائع هي سيولة عابرة تبحث عن أعلى عائد في أقصر وقت، وخروجها المفاجئ لا يؤدي فقط إلى استنزاف الاحتياطيات، بل قد يحول سوق الصرف إلى ساحة مضاربة، حيث تتسع الفجوة بين القيمة الحقيقية للعملة وقيمتها المُعلنة، وهو ما تُستخدم أدوات مالية معقدة لإدارته – غالباً بطريقة غير معلنة – في العديد من الاقتصادات الناشئة لتأجيل يوم الحساب.

والمعضلة الثانية تكمن في أن مصير هذا التمويل يتوقف على اعتبارات سياسية واستراتيجية تتجاوز المؤشرات الاقتصادية المصرية، فهو قرار مرهون بالسياسة لا بالأداء الاقتصادي، وتعامل الدول الخليجية المودعة هذه الأموال كأداة من أدوات سياستها الخارجية، مما يعني أن قرار التجديد أو السحب قد يتأثر بتحولات في التحالفات الإقليمية، أو مفاوضات سياسية، أو تغير في أولويات الإنفاق الداخلي للمانح، وهذا الواقع يحول "استقرار مصر المالي" إلى رهينة محتملة لتقلبات لا سيطرة لها عليها، وهو نموذج متكرر في العلاقات الدولية، حيث تُستخدم أدوات التمويل كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف تتجاوز الاقتصاد.

ولا يبقى تأثير هذا التقلب محصوراً في الدوائر المالية العليا، فالدولة في سعيها الدائم لتعويض هذه السيولة الهاربة أو لتجنب خروجها، قد تضطر إلى تبني سياسات انكماشية قاسية لطمأنة المودعين والأسواق، كما أن أي ضغط على ميزان المدفوعات ينعكس سريعاً على قدرة البلاد على استيراد السلع الأساسية، مما يهدد بتصاعد حاد في الأسعار، وباختصار، يجعل هذا الاعتماد المواطن العادي على خط المواجهة، حيث تترجم هشاشة التمويل إلى اختناق معيشي يومي وتآكل لقيمة دخله، وهذا المشهد المركب يضع مصر أمام اختبار مرعب ليس للقوة الاقتصادية فحسب، بل للدهاء الدبلوماسي والقدرة على تحويل هذا التمويل الهش إلى استقرار دائم.

وتُواجه مصر اختبار السيولة الأصعب في تاريخها الحديث وسط تناقض اقتصادي صارخ؛ فبينما ترتفع الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي فوق حاجز 50 مليار دولار – وهو رقم يُظهر قوة ظاهرية – يظل التحدي الجوهري هو ضعف القدرة البنيوية على توليد تدفقات دولارية مستدامة وكافية، ويدخل الاقتصاد المصري، معركة 2026 وهو يحمل عبئاً ثلاثياً: عجز هيكلي، واعتماد على مصادر متقلبة، وضغوط تضخمية خانقة.

المحور الأول: الفجوة الهيكلية الآخذة في الاتساع حيث تكمن المعضلة الأساسية في العجز التجاري المزمن، حيث تفوق قيمة الواردات (التي تشمل سلعاً أساسية مثل القمح والزيوت) قيمة الصادرات بشكل مستمر، وهذا يعني أن الاقتصاد يستنزف الدولارات بشكل دوري أكثر مما يكتسبها من بيع سلعه للعالم، وحتى في ظل جهود التصدير، فإن الهيكل الإنتاجي لا يزال يواجه تحديات تعيق من قدرته على المنافسة الدولية وتوليد النقد الأجنبي بالسرعة والحجم المطلوبين.

المحور الثاني: السيولة على كفِّ عفريت؛ فيعتمد جزء كبير من تدفقات الدولارات على مصادر تتميز بالتقلب والحساسية العالية للظروف الخارجية، مثل؛ السياحة وهي قطاع حيوي، عرضة للتأثر السريع بالأحداث الأمنية والسياسية الإقليمية والدولية، مما يجعل إيراداتها غير مضمونة، وتحويلات المصريين في الخارج رغم أنها شريان حيوي، إلا أنها تتأثر بظروف اقتصادية في دول الخليج وأوروبا قد تكون خارجة عن سيطرة القاهرة، كما أن إيرادات قناة السويس تشكل مصدراً مهماً، لكنها مرتبطة بحركة التجارة العالمية التي تشهد تباطؤاً، وتواجه منافسة من الممرات البديلة، وهذا المزيج يجعل "الاحتياطي الآمن" عرضة للتآكل السريع إذا تعرضت أي من هذه القنوات لصدمة، خاصة في ظل الحاجة لتمويل فاتورة الاستيراد الضرورية.

المحور الثالث: ثقل الديون والواقع النقدي؛ حيث يفاقم هذا المشهد ارتفاع تكلفة خدمة الدين الخارجي، التي تلتهم جزءاً كبيراً من هذه الدولارات الشحيحة أصلاً، ويُضاف إلى ذلك الضغوط على سعر صرف الجنيه، حيث تشير البيانات إلى تقلبات في قيمته أمام الدولار خلال عام 2025، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف، كما تُظهر تقديرات صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع معدل التضخم في مصر، حيث يبلغ 20.4% خلال عام 2025، وهذا الارتفاع يزيد من تكلفة المعيشة ويضعف القوة الشرائية، في حلقة مفرغة مع ضعف العملة المحلية.

واختبار القيمة الحقيقية للقوة لذلك، فإن الارتفاع في الاحتياطي الأجنبي، رغم أهميته النفسية، لا يعكس بالضرورة تحولاً جذرياً في القدرة الإنتاجية التصديرية للاقتصاد، وإن المعضلة التي تواجه صانعي القرار ليست فقط في تدبير 8 مليارات دولار شهرياً لسداد الديون في النصف الأول من 2026، بل في الإجابة على سؤال أكثر عمقاً: كيف يمكن تحويل الاقتصاد من نموذج يعتمد على التدفقات الظرفية والاقتراض، إلى آخر قائم على الإنتاج والتصدير المستدام، قبل أن تستنفد الساعة الرملية؟

وتعمل الحكومة المصرية على عدة مسارات متوازية لمواجهة هذه العاصفة المتوقعة؛ ففي خضم التحذيرات المُلِحَّة من عاصفة استحقاقات عام 2026، تبرز محاولة مصر لرسم مسار بديل، ليس للنجاة الفورية فحسب، بل لكسر الحلقة المفرغة للتمويل الهش، وهذا المسار تجسَّد في مارس 2025 بإطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل" (E-INFS)، وهي مبادرة طموحة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمم المتحدة في مصر، تحت رعاية رئيس الوزراء، بينما تُعدُّ الأزمة الوشيكة اختباراً للتكتيكات المالية الفورية، تمثل هذه الاستراتيجية مشروعاً تحويلياً طويل المدى يهدف إلى معالجة الجذور الهيكلية لعجز التمويل.

ولا تُعالج الاستراتيجية فجوة السيولة لعام 2026 بمعزل عن غيرها، بل تتناول الفجوة التمويلية الوطنية الأوسع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، صُمِّمت لتكون إطاراً متكاملاً لتنسيق السياسات بين 18 وزارة حكومية وشركاء التنمية، وتركز على ستة قطاعات حيوية هي؛ الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، التكيف مع تغير المناخ، النقل، والبنية التحتية، وهدفها المعلن هو حشد وتوجيه الموارد المالية المحلية والدولية، العامة والخاصة، نحو هذه الأولويات التنموية من خلال آليات تمويل مبتكرة.

والأدوات والمبادرات الملموسة على الأرض تتجاوز فيها الاستراتيجية الإطار النظري إلى خارطة طريق عملية، تتمثل في عدة مبادرات كتنمية أسواق رأس المال بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية عبر برامج مثل "J-CAP" لتعزيز كفاءة السوق وخلق أدوات تمويلية جديدة، وقد أشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى توجه نصف استثماراتها المستقبلية في مصر نحو أدوات أسواق رأس المال، وكذلك التمويل المستدام والمناخي؛ حيث البناء على إصدار السندات الخضراء السابقة وتطوير أول سوق طوعي لتداول الكربون في أفريقيا، كما تدعم الدولة مقترحات مبادلة الديون بالاستثمار الأخضر وسندات الاستدامة على الساحة الدولية، كما تعزيز الدولة دور القطاع الخاص، وتؤكد الاستراتيجية على توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مشاركته في التنمية المستدامة، وهذا يتجسد عملياً في تحالفات مصرفية كبرى لتمويل مشاريع في قطاعات مثل الخدمات المالية والبنية التحتية.

فمعادلة التوقيت بين النار والبناء هنا تكمن في المفارقة والمأزق، فبينما تبني مصر خطة طموحة لتمويل مستقبلها على مدى سنوات، فإن نار استحقاقات فورية تتقد على مسافة أشهر، وتأثير الاستراتيجية سيكون بالضرورة طويل الأجل، فهي لا تقدم حلاً سحرياً لفجوة الـ 50 مليار دولار في 2026، لكنها تشير إلى إدراك عميق لأهمية التحول من نموذج الاعتماد على التمويل القصير الأجل والمتقلب، إلى نموذج قائم على تعبئة استثمارات مستدامة وقابلة للتنبؤ، والسؤال المصيري للمرحلة القادمة هو: هل سيسمح الوقت والضغوط الهائلة لمصر بمواصلة البناء على هذا المسار الطويل بينما تُخمد حريق الديون القصيرة؟ أم أن إغراء الحلول السريعة سيطغى مرة أخرى على الرؤية الاستراتيجية؟ وإجابة هذا السؤال قد تحدد مصير الاقتصاد المصري لعقود قادمة.

كما تسير مصر على حبل مشدود فوق هوة أزمة 2026، ويدفعها برنامج صندوق النقد الدولي نحو حزمة سياسات توصف بأنها "جراحة اقتصادية كبرى"، هدفها الظاهري تثبيت الأوضاع، لكن ثمنها قد يكون اجتماعياً واقتصادياً باهظاً، ولا تُعد هذه السياسات مجرد شروط لصرف دفعات تمويلية (كالدفعة التي قيمتها 1.2 مليار دولار في مارس 2025)، بل هي محاولة لعلاج أمراض هيكلية مزمنة، كنظام صرف جامد يخفي اختلالات خطيرة، وهيمنة دولة خانقة على النشاط الاقتصادي، وموازنة منهكة تحت وطأة الدين والدعم، وينظر المحللون إلى الالتزام الكامل بهذا البرنامج باعتباره "جواز مرور" ضرورياً لاستعادة ثقة المستثمرين الدوليين وفتح الباب أمام تدفقات تمويلية أخرى أوسع، وهو ما تعترف به السلطات المصرية نفسها كمسار حتمي.

وبين العلاج والصدمة تعتمد خطة الصندوق في سياساته الأساسية على ثلاث ركائز إصلاحية متشابكة، كل منها يحمل وعوده ومخاطره، أولاً؛ نظام سعر صرف مرن يمثل الانتقال إليه حجر الزاوية في البرنامج، وبعد تحرير كبير في مارس 2024، تشير تقارير الصندوق إلى نتائج إيجابية أولية مثل سد الفجوة مع السوق الموازي وامتصاص الطلب المتراكم على العملة، ولكن الاستمرارية في تطبيق هذه المرونة بصدق تبقى التحدي الأكبر، حيث يحث الصندوق السلطات على "توخي اليقظة" لضمان اقتناع الأسواق بأن النظام مرن فعلاً، والهدف هو جذب الاستثمارات ووقف نزيف الاحتياطيات، لكن الوسيلة تعني تقلبات قد تزيد من تكاليف الاستيراد وتضخم الأعباء على المواطن.

ثانياً؛ برنامج طموح للتخارج (الخصخصة)؛ فيُعد تعجيل بيع الأصول المملوكة للدولة أولوية مُلحة في نظر الصندوق لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتقليل دور الدولة في الاقتصاد، ومع ذلك يسجل الصندوق نفسه "تأخراً ملحوظاً" في تنفيذ هذه الإصلاحات، مما يعكس صعوبتها السياسية والتنظيمية، ونجاح هذا المسار ليس مضموناً ويتوقف على جاذبية العروض والظروف السوقية العالمية.

ثالثاً؛ ضبط أوضاع المالية العامة، حيث يسير هذا المحور على جبهتين متوازيتين، الأولى هي رفع الإيرادات المحلية عبر إصلاحات ضريبية وزيادة أسعار الطاقة بشكل دوري، كما حدث في أكتوبر 2025 عندما رفعت مصر أسعار الوقود بنسب تصل إلى 13%، وهو قرار وصف بأنه يأتي في إطار برنامج الإصلاح مع الصندوق، والثانية هي السيطرة على الإنفاق، لاسيما دعم الطاقة غير المستهدف، حيث لايزال الصندوق يطالب مصر بإتمام خطتها لجعل أسعار الوقود محلية تتماشى مع التكلفة الفعلية.

والمفارقة المحورية في العلاجات التي قد تزيد السقم، تكمن في الخطورة الكبرى في التوقيت المزدحم والمفارقة المؤلمة، ففي حين تهدف هذه الإصلاحات (كمرونة الصرف والخصخصة) إلى حل أزمة الدولار الهيكلية على المدى المتوسط، فإن تنفيذها في خضم ضغوط سداد 2026 الهائلة قد يزيد الوضع إرباكاً، على سبيل المثال يمكن لموجة جديدة من تخفيض قيمة الجنيه أن ترفع تكلفة خدمة الديون المقومة بالعملة الأجنبية فوراً، كما أن تسريع بيع الأصول في ظل أزمة سيولة قد يعني قبول أسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وباختصار، أصبح برنامج الصندوق الدولي بمثابة خارطة طريق شديدة الخطورة، تُجبر مصر على السير فيها، والنجاح قد يُعيد بناء الثقة ويجذب الاستثمارات المنقذة، لكن التعثر أو الصدمات الاجتماعية الناجمة عن هذه السياسات التقشفية قد يدفعان الاقتصاد إلى مواجهة أصعب مما هو متوقع، والسؤال الذي يلوح في الأفق: هل ستنجح هذه الجراحة الاقتصادية في إنقاذ المريض، أم أن فترة النقاهة ستكون أقسى من تحمل الأزمة نفسها؟

وبعد أن استعرضنا الأزمة المالية المحدقة وتداعياتها الاقتصادية، ينفتح النقاش على أبعاد أوسع وأكثر تعقيداً، فإن فهم الحالة المصرية يتطلب عدسة مجهرية تكشف عن التأثير المباشر على حياة المواطنين، وتحليلاً بنيوياً يغوص في جذور المشكلة، ومنظوراً عالمياً يضع التجربة في سياقها الدولي، ففجوة التمويل ليست مجرد أرقام في الميزانية، بل هي انعكاس لأزمات متشابكة تمتد من حياة الفرد اليومية إلى هيكل الاقتصاد الوطني وعلاقته بالعالم. فالتداعيات الإنسانية حين تتحول الأزمة المالية إلى معاناة يومية وتتجاوز أزمة التمويل في مصر، حيث أن المؤشرات الاقتصادية المجردة تلمس نسيج الحياة اليومية للمواطنين، ويدفع الشعب الثمن الأكبر، فتآكل القوة الشرائية والمعاناة الاجتماعية أدت إلى التضخم المرتفع، الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وتآكل الأجور وتراجع القدرة الشرائية بشكل كبير، وتحول ممارسة دفع "الإكراميات" إلى عبء إضافي، حيث أصبحت مبالغ صغيرة مثل 10 جنيهات لا قيمة فعلية لها، واضطر البعض إلى دفع ما يقارب 2000 جنيه لإنجاز معاملة حكومية، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة.

كما أن انتشار الفقر والضغوط المعيشية؛ حيث يعيش ما يقرب من 30% من المصريين تحت خط الفقر، وهذه النسبة قد تكون أعلى بسبب الأزمات المتتالية، وتعاني الأسر من ارتفاع تكاليف أساسية مثل العلاج الطبي، حيث اضطرت عائلات إلى دفع مدخراتها حتى للحصول على خدمات بسيطة كالعلاج في المستشفيات، وتتخذ الحكومة إجراءات تقشفية، ترفع من تكلفة المعيشة، مثل رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 13%، ضمن التزاماتها لبرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، وهذه الزيادات رغم هدفها تقليص عجز الموازنة، تُمرَّر مباشرة إلى المواطن عبر ارتفاع تكلفة النقل والسلع، مما يفاقم الضغط المعيشي.

كما أن التحديات الهيكلية، وجذور الأزمة في بنية الاقتصاد تكمن وراء أزمة السيولة الحادة مما يعيق التحول نحو نمو مستدام، وعلى الرغم من بعض الإصلاحات، لايزال الاقتصاد يعاني من هيمنة الكيانات الحكومية والعسكرية، وهو ما يعتبر عائقاً رئيسياً أمام بيئة منافسة عادلة وجذب الاستثمار الخاص المستدام، وقد ترددت الحكومة في تنفيذ برنامج تخارج الدولة من القطاعات الاقتصادية، مما أدى إلى تأجيل مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج المالي، وبعد فترة انكماش طويلة، سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابياً في نوفمبر 2025 لأول مرة منذ فبراير، وهو مؤشر على بدء انتعاش، لكن استمرارية هذا التحسن تعتمد على إصلاحات أعمق.

وأيضاً الاعتماد على مصادر غير مستقرة للعملة الصعبة، حيث يُظهر الاقتصاد المصري اعتماداً كبيراً على مصادر ريعية ومتقلبة للنقد الأجنبي، مثل السياحة وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس، مما يجعله عرضة للصدمات الخارجية، فعلى سبيل المثال عانت مصركثيراً من انخفاض إيرادات قناة السويس وأزمات في إنتاج الغاز الطبيعي، وعلى الجانب الآخر، يعاني الاقتصاد من عجز تجاري هيكلي، حيث لا تغطي الصادرات غير البترولية سوى أقل من 45% من قيمة الواردات، مما يعني استنزافاً مستمراً للعملة الصعبة.

وفي السياق العالمي، لا تشكل أزمة مصر حالة معزولة، بل تتفاعل مع تحديات عالمية تواجه الاقتصادات الناشئة، فالبيئة العالمية مضطربة، ويتعافى الاقتصاد العالمي بشكل حذر في مواجهة توترات جيوبوليتيكية، واستمرار تحديات سلاسل الإمداد، مع توقعات بنمو عالمي متواضع، كما أنه على الرغم من الحاجة الماسة للاستثمار في التكيف مع تغير المناخ، لاتزال فجوة التمويل المناخي عالمياً هائلة، وتجد الدول النامية والناشئة، ومنها مصر، صعوبة في جذب التمويل الكافي لمشاريعها الخضراء، وتتعامل العديد من الدول مع ارتفاع مستويات الدين العام وضعف نمو الصادرات وضغوط التضخم، ونجاح أو فشل مصر في إدارة أزمتها سيكون درساً للدول التي تسير في مسارات اقتصادية مماثلة.

سيناريوهات مفترق الطرق: بين إدارة الأزمة وحافة الانهيار

تُشكِّل الأشهر الستة الأولى من عام 2026 نافذة زمنية حرجة للاقتصاد المصري، حيث تتركز نحو 24 مليار دولار من الالتزامات العاجلة، وأمام هذا الجدول الزمني الحديدي، يرسم المحللون والخبراء ثلاثة مسارات رئيسية لمستقبل الاقتصاد، تختلف في درجة صعوبتها وثمنها الاجتماعي والاقتصادي، من الاستقرار الهش إلى شفا الانهيار الكامل. يظل العامل الحاسم في تحديد المسار هو قدرة الدولة على إدارة أزمة السيولة الحادة، وتعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة، والحفاظ على ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين.

السيناريو الأول: الاستقرار الهش

هو السيناريو الأكثر ترجيحاً في ضوء الجهود الحكومية الجارية والعلاقات الإقليمية، ويقوم على مزيج من السياسات الداخلية الصعبة والمفاوضات الخارجية المكثفة، وركائزه الأساسية تعتمد على تحقيق تجديد جزئي للودائع الخليجية قصيرة الأجل، مقروناً بتقديم ضمانات أو تعهدات سياسية واقتصادية لمصر، وفي الوقت نفسه يتسارع تنفيذ برنامج بيع الأصول الحكومية (في قطاعات الموانئ والطاقة والخدمات المالية) لجذب استثمارات مباشرة تعزز الاحتياطيات الأجنبية، كما يستلزم هذا السيناريو أيضاً مواصلة التحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، بما قد يعني تخفيضاً تدريجياً جديداً لقيمة الجنيه لتحقيق التوازن مع قوى السوق وتشجيع التحويلات الرسمية عبر القنوات المصرفية، والنتيجة والتكلفة عن هذه الإجراءات تحقيق استقرار هش في ميزان المدفوعات ومنع أزمة سيولة حادة، ومع ذلك يكون الثمن اجتماعياً واقتصادياً باهظاً، حيث تستمر الضغوط التضخمية في تآكل القوة الشرائية، خاصة للطبقتين المتوسطة والفقيرة، مما يزيد الأعباء المعيشية ويحد من فرص النمو الشامل.

السيناريو الثاني: الاختناق المالي

يبرز هذا السيناريو في حالة فشل كبير في تجديد الودائع القصيرة الأجل وتعثر جذب الاستثمارات المطلوبة، مما يدفع الدولة إلى تبني سياسات انكماشية قاسية لحماية مخزون النقد الأجنبي المحدود، وآليات المواجهة تمثل رد الفعل الأول في فرض قيود صارمة على عمليات الاستيراد، مع إعطاء أولوية مطلقة للسلع الأساسية والاستراتيجية مثل القمح والدواء والمواد الخام، في المقابل يُحجَّم استيراد السلع الكمالية وغير الأساسية بشكل كبير، وتؤدي التداعيات المباشرة إلى احتمال ظهور نقص في تشكيلة واسعة من السلع في الأسواق المحلية، وارتفاع أسعارها بسبب ندرتها، مما يضاعف من معاناة المستهلك، كما يتسبب هذا الإجراء في تباطؤ النشاط الاقتصادي لعديد من القطاعات التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة، والنتيجة الشاملة يصبح الاقتصاد في حالة "اختناق مالي وتجاري"، حيث تتفاقم الضغوط الاجتماعية مع تراجع جودة الحياة وزيادة معدلات البطالة في بعض القطاعات، مما قد يُشعل احتجاجات أو يزيد من السخط الشعبي.

السيناريو الثالث: الانهيار الكامل

رغم انخفاض احتمالية حدوثه، إلا أن هذا السيناريو الكارثي يظل وارداً في حال تحققت "عاصفة مثالية" من العوامل السلبية المتزامنة، وشروط تحققه تتطلب حدثاً مفاجئاً وصادماً، مثل سحب متزامن لودائع خليجية كبرى في وقت تعاني فيه مصر من أزمة إقليمية أو عالمية تضعف مصادر دخلها الأخرى (كالسياحة أو تحويلات المغتربين أو إيرادات قناة السويس)، ويؤدي هذا الضغط المتطرف إلى هبوط حاد وسريع لقيمة الجنيه المصري في السوق الموازية، ويفقد معه البنك المركزي قدرته على التدخل الفعال، وتعجز الدولة عن توفير الدولارات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، مما يهدد بحدوث نقص حاد في الغذاء والدواء، والنتيجة الكارثية أن يدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة من التدهور الحاد من انهيار العملة، وتضخم جامح، ونقص في السلع، وانهيار في مستوى الخدمات العامة، ويشبه هذا المسار تجارب أزمات الديون والنقد التي مرت بها بعض الدول الناشئة في العقود الماضية، ويتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لمنع انهيار كامل.

وبين هذه السيناريوهات الثلاثة، تملك مصر أدوات تأثير على المسار الأقل ضرراً، وهو السيناريو الأول، من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر التمويل بعيداً عن القروض قصيرة الأجل، وتعزيز الشفافية لاستعادة ثقة المستثمرين الدوليين، والنجاح في تجاوز هذا الاختبار المصيري لن يحفظ استقرار الاقتصاد الأكبر سكانياً في الشرق الأوسط فحسب، بل سيكون درساً استراتيجياً للعديد من الاقتصادات الناشئة التي تواجه تحديات مماثلة في عالم مليء بالتقلبات.

وفي الختام: هل ينجح الاقتصاد المصري في كسر الحلقة المفرغة؟ فلا تكمن خطورة اختبار 2026 في ضخامة الرقم المطلوب فحسب، بل في كونه تتويجاً لأزمة هيكلية متعددة الأوجه، فهي تختبر قدرة مصر على المناورة بين مطرقة استحقاقات مالية فورية وصلبة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وسندان إصلاحات هيكلية طويلة النفس تتطلب صبراً سياسياً واجتماعياً نادراً.

والسيناريو الأكثر ترجيحاً يرى مصر تعبر العام بعبور تقني للأزمة، بتجديد جزئي للودائع الخليجية، وتسريع بيع الأصول، وتخفيض متدرج آخر للجنيه، والنتيجة ستكون استقراراً هشاً، يكلف الطبقتين الوسطى والفقيرة المزيد من تآكل الدخل، ولكنه يحفظ البلد من الانهيار المباشر، وأما السيناريو الكارثي - رغم تراجح احتماله - فيبقى وارداً في ظل عالم تتنامى فيه حالة عدم اليقين وتباطؤ النمو العالمي، مما يجعل أي صدمة خارجية محتملة أكثر خطورة. غير أن السؤال المصيري الحقيقي يتعدى عام 2026، فالاختبار الحاسم ليس في تدبير السيولة لسداد هذه الدفعة من الديون، بل في كسر الحلقة المفرغة التي تدفع البلاد للاقتراض الجديد بشكل أساسي لسداد التزامات قديمة، والنجاح سيتطلب تحولاً جذرياً في نموذج النمو، من الاعتماد على التدفقات المالية قصيرة الأجل والمتقلبة، إلى بناء اقتصاد إنتاجي قادر على توليد تدفقات دولارية مستدامة عبر الصادرات والاستثمارات المنتجة الحقيقية.

باختصار، يمثل عام 2026 أكثر من مجرد "نافذة سيولة" عابرة؛ إنه مرآة عاكسة لملامح المستقبل الاقتصادي المصري، فاجتيازه بنجاح حتى ولو كان مؤلماً، قد يمهد الطريق للإصلاح الحقيقي واستعادة الثقة، بينما قد يؤدي التعثر فيه إلى دوامة أعمق من القيود والضغوط، والخيار في نهاية المطاف، ليس بين الإصلاح وعدمه، بل بين كلفة الإصلاح اليوم وثمن التأجيل غير المحدود غداً.

--------------------------------

بقلم: أحمد حمدي درويش