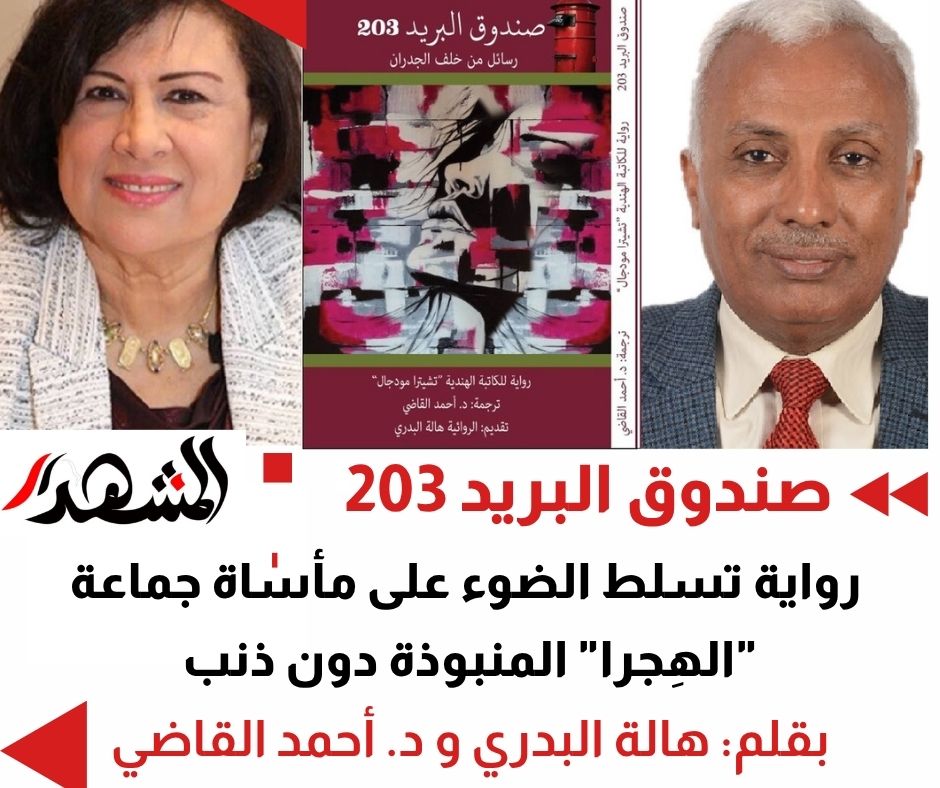

جذب المترجم الدكتور "أحمد القاضي" انتباهي منذ الوهلة الأولى عند مطالعة السطور الأولى لمقدمته لرواية "صندوق البريد 203 رسائل من خلف الجدران" للكاتبة الروائية الهندية "تشيترا مودجال" بطرحه الغني لفكرة الرواية، واهتمامه بشرح معلومات كافية عن الظروف التي تعيشها جماعة "الهِجرا"؛ من حيث كونهم بشرًا يولدون غير محددي الجنس، وقد أمدنا "القاضي" بمعلومات مفادها أن: "الهند" ودول جنوب شرق "آسيا" تضم عددًا كبيرًا من المخنثين، الذين يُحشرون - وفقًا للعادات والتقاليد الموروثة - في مجتمع منبوذ منذ نعومة أظفارهم، ويجبر الأهالي على تقديم أطفالهم مختلطي الجنس لهذا المجتمع الذي يملك قوى قاهرة لفرض رغباته منذ البداية.

وهي معلومات ضرورية جدًا لقراء العربية الذين لا يعلمون شيئًا عن مثل هذه المجتمعات المنبوذة، ليفهموا المناخ الذي عاشت فيه شخصية الطفل بطل الرواية.

لقد شعرتُ منذ مطالعة السطور الأولى للرواية برهافة الكاتبة التي اختارت أسلوب الرسائل كبنية أساسية للقص، وقد أجادت في ذلك وأبدعت؛ فالرسائل فيها من الحميمية ما يُقرِّب القارئ إلى ما هو مكتوب بضمير المخاطب وتعبيره المباشر عن نفسه. ولقد جاءت الرواية في سبع عشرة رسالة خصصت كل رسالة منها لبناء لبنة تكشف فيها قضية، ثم تتراص هذه اللبنات لتكون وحدة عضوية ترسم صورة الطفل "فنود"، الذي طُرد من بيت أهله عنوة، وسُلِّم إلى مجتمع المخنثين، وضاع في الحياة البائسة التي فَرضتْ على أهلها، لعبَ دور المهرجين المهانين، حيث يعانون نقصًا رغم أنوفهم.

ومن الجدير بالملاحظة أن هذا الدور أشبه بدور الغجر في مجتمعات أخرى؛ فهم منبوذون يعيشون في مجتمع قبلي مغلق على حافة المدن أو القرى، ويمارسون الرقص والغناء والحدادة وصيانة المعدات وتربية الأغنام في بعض البلاد، بالإضافة إلى تفشي داء السرقة في الكثيرين منهم. وأفراد هذا المجتمع لهم فلسفتهم الخاصة في الحرية المطلقة، ويعتبرون أن الأرض وما عليها ملكٌ للخالق، ولهم حق فيها، ولا يعترفون بالنظم كلها التي وضعها الإنسان عن الملكية.

ومن المعروف أن الغجر هم جماعة خرجت من "الهند" لخلافات عَقدية، وانقسمت إلى جماعات؛ اتجهت إحداها إلى "المجر"، وعاش بعضهم في "إسبانيا"، و"اليونان"، والشرق الأوسط. وكلمة "هيجرا" كما أوضحها الدكتور "أحمد القاضي" ذات جذر عربي من كلمة "هجر"، عبرت إلى اللغة الفارسية، ثم إلى الأردية والهندية، وتحولت دلالتها من التَّرك والانقطاع، إلى هوية اجتماعية وجندرية مستقلة في الثقافة الهندية، لكن ما يشغلني هو قرب حروفها من كلمة الهناجرة التي جاءت من اسم الإمبراطورية الهنجارية، وهي الكلمة التي يطلقها المصريون على الغجر.

ومن الجدير بالملاحظة أن هناك وشائج وصلات كثيرة تجمع بين الغجر والهِجرا ، لكن يضاف إلى قهر التشرد والنبذ عند الهيجرا هذا الإدراك لمعنى النقص الذي وَشَمتهم به الطبيعة في حرمانهم من الإنجاب، وعدم ممارسة دورهم في استمرار النوع، فهم كما وصفهم بطل الرواية مطلوبون في أفراح الناس في الزفاف وميلاد الأطفال والاحتفالات بشتى أنواعها يسبقهم ضجيج الاستقبال وفرحته، ثم ينتهي هذا بانتهاء الحفل بالنبذ والاستبعاد والازدراء أيضًا، حيث يظلون مستبعدين من أفعال البشر كلها ومجتمعاتهم؛ لأنهم نذير شؤم، وميلادهم عارٌ.

اختارت الكاتبة البساطة والوضوح في اللغة، فجاءت تقريرية تقريبًا، ولم تستدع الدراما والاستجداء الفج ولا البكاء على اللبن المسكوب. ومع هذا لم تفقد خيط السرد ولا التشويق، رغم أنها تحدثت بصوت الصبي "فنود" قبل أن تتنوع وتنضج كلماته بالتنقل بين المراهقة والشباب، وتصاعد الوعي مع توالي الرسائل وهو يصف لأمه "وندنابين شاه" حالته.

لقد عكست رسائل الرواية أوضاعًا اجتماعية ودينية استخدمت فيها العادات والتقاليد الهندية على تنوعاتها من طعام وشراب وصلاة ورقص وآلهة وطقوس موت وميلاد، وبدا أنها بإصرارها نابعة من التصاق الابن بأمه، وعدم معرفته الكافية بأبيه بحكم السن الذي ترك فيه الأسرة، وعكست أيضًا الصراع الذي دار بين ما خطط له الأب لمستقبل ابنه قبل أن يشاع النقص لديه، وبين ما جرى من استسلام لمقدراته بضغط جماعة المخنثين.

كما أعجبني حضور الأم الطاغي، رغم أنها مجني عليها طوال الوقت، كما راقتني استطاعتها تغيير ما جرى لابنها والاعتراف بخطأ تسليمه إلى المخنثين، والاعتذار عن إشاعتهم نبأ موته كذبًا، كذلك يلفت الانتباه إصرار البطل على التعليم كطوق نجاة ليس له وحده، بل لوعي الجماعة كلها بإنسانيتها، رغم الخطأ الذي ارتكبته الطبيعة بتشويه أحد أهم أعضائهم.

أما النهاية؛ فقد جاءت واقعية بشدة؛ لأن التغيير لا يجري في مثل هذه المجتمعات دون دفع أثمان غالية، حيث كان مشهد الاعتداء على الراقصة "بونم جوشي" صادقًا للغاية، كما كانت نجاة المعتدين هو الأقرب إلى ما يحدث في أنحاء العالم كله القائم على الديكتاتورية والاستعباد، وهو ما قَوَّى بناء الرواية الدرامي دون فجاجة وتناغم مع جريمة القتل الغامضة في النهاية ليخلق مشهدًا واقعيًا بامتياز، ويوصل رسالة الرواية ناصعة إلى المتلقي.

وتعزز الكاتبة التي سبق أن فازت روايتها بعديد من الجوائز إنتاجها بهذا الموضوع الإنساني الذي يعبر عن حالة شديدة المحلية والدولية في السياق الأعم لتحدي العنصرية بأشكالها كافة، ولا تفاجئنا "الهند" في حقيقة الأمر بمثل هذه الرواية البديعة لكاتبة مهمة، فشبه القارة ما زالت لم تكشف بعد عن إبداعها، رغم الكثيرين من المبدعين، أمثال: "جيتانجلي شري" التي فازت روايتها " قبر الرمل" بجائزة البوكر الدولية عام 2022م، والكاتبة "سوزانا أرونداتي روى"، التي فازت بالجائزة نفسها عام 1997م، عن روايتها "إله الأشياء الصغيرة، والهندية "كيران ديساي"، التي فازت أيضًا بجائزة البوكر عام 2006م، عن رواية "ميراث الخسارة"، والكاتب "أرافيند أديغا" الفائز بالجائزة نفسها عن روايته "النمر الأبيض" عام 2008م، والكاتب الهندي "سلمان رشدي"، وبالطبع "رابندر ناته طاغور"، الشاعر والمسرحي والروائي، وأول فائز غير أوروبي بجائزة نوبل للآداب، والكاتب "آر. كي. نارايان"، الذي يُعد أكبر كاتب روائي هندي. والكاتب "خوشوانت سينج"، وهناك الكاتبة الشاعرة "أمريتا برايتام" الرائدة في اللغة البنجابية، والكاتب "شيتان باجات"، الذي اختير كأكثر الكتاب الذين حققت رواياتهم مبيعات في تاريخ "الهند".

--------------------------------

بقلم: هالة البدري

* المقال تقديم لرواية صندوق البريد 203

------------------------

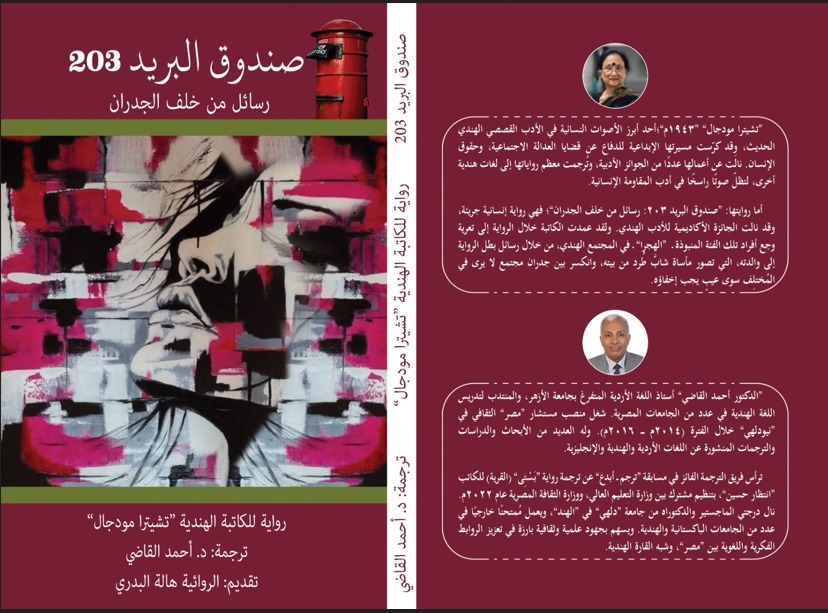

سُطرت رواية "صندوق البريد 203: رسائل من خلف الجدران"، أو كما تُعرف في ترجمتها الحرفية "صندوق البريد: 203 "نالا سوبارا"، للكاتبة الهندية "تشيترا مودجال"، وصدرَت لأول مرة عام 2016م. وفي عام 2018م، نالت الكاتبة جائزة الأكاديمية الأدبية للغة الهندية، تقديرًا لها على تفردها، وجرأتها في طرق مثل هذا الموضوع الشائك. وفي عام 2022م، ترجمت "مدهو شريوَستاف" الرواية إلى اللغة الإنجليزية.

ومن الجدير بالذكر أن عنوان الرواية يحمل اسم أحد أشهر الأحياء في مدينة "بومباي" المعروف باسم "نالا سوبارا"؛ حيث تدور أحداث الرواية. وقد أجادت الكاتبة استخدام العنوان ليبدو وكأنه عنوان بريدي حقيقي، كما يحمل دلالات رمزية تُشير إلى عزلة بطل الرواية "فنود"، واغترابه عن أهله وبيته وبيئته.

وقد لجأت الكاتبة إلى أسلوب الرسائل التي يبعثها بطل الرواية إلى والدته، لتُعرّي من خلالها وجع إنسانٍ طُرد من بيته، وتحطّم بين جدران مجتمعٍ لا يرى في المُختلِف سوى عيبٍ ينبغي إخفاؤه.

لكن قبل الدخول في تفاصيل الرواية، لا بد من التوقف عند السياق الواقعي الذي تقوم عليه؛ حيث يمثل مجتمع "الهِجرا"( ) (الجنس الثالث)، أحد أقدم التكوينات الجنسية غير النمطية في جنوب "آسيا". وعلى الرغم من وجودهم الرمزي في الأساطير والنصوص الدينية، فإنهم في العصر الحديث يواجهون تهميشًا ممنهجًا ومركبًا من المجتمع والدولة على السواء.

يبلغ عدد أفراد مجتمع "الهجرا" ـــــ وفقًا لتعداد السكان الرسمي في "الهند" لعام 2011م ـــــ نحو 490 ألف شخص، غير أن بعض المنظمات الحقوقية المستقلة تقدّر العدد بأكثر من 1.5 مليون؛ نظرًا لامتناع كثيرين منهم عن التصريح بهويتهم خوفًا من العنف، أو النبذ. ورغم أن المحكمة العليا الهندية اعترفت رسميًا بـ"الجنس الثالث" عام 2014م، فإن حياتهم اليومية لا تزال مقيدة بالتفرقة العنصرية، سواء في فرص التعليم، أو سوق العمل، أو الرعاية الصحية، أو حتى داخل الأسرة.

في هذا الواقع القاسي، تأتي رواية "تشيترا مودجال" على شكل رسائل نصية، تحكي قصة "فنود"؛ ذلك الشاب الذي شاءت الأقدار أن يُولد بتشوهٍ جنسي؛ جعله عُرضة للوصم، ثم للاختطاف على يد جماعة من "الهجرا"، حيث تبدأ رحلته الطويلة في مواجهة الأعراف المجتمعية، والسعي إلى فهم ذاته، والنجاة بكرامته.

نشأ "فنود" في أسرة محترمة، وكان محبوبًا من والديه، والتحق بالمدرسة، وأظهر تفوقًا ونبوغًا في الرياضيات، ولكن تكتشف إحدى جماعات "الهجرا" حالته، فتنقلب حياته رأسًا على عقب؛ حيث راحت هذه الجماعة تطارده هنا وهناك، ثم أخذته قسرًا إلى "التهيكانا" – المأوى الخاص بالجماعة – ليُجبر هناك على الامتثال لتقاليدهم: من التصفيق بطريقة مميزة، وارتداء الملابس المزركشة، وكشف الجسد علنًا، لكنه يرفض هذه الطقوس، ويصطدم بزعيم الجماعة "سردار"، لتبدأ فصول معاناته القاسية.

ومع تخلي العائلة عنه تحت ضغط الخوف من العار، يُشيعون خبر وفاته بين أقاربه، لكن أمه "واندانا بين"، تظل متمسكة بالأمل، وتستأجر صندوق بريد باسمها في منطقة "نالا سوبارا"، لتتلقى رسائله سرًا، في محاولة يائسة للحفاظ على ما تبقى من وشائج المحبة. ومن هذا الصندوق تحديدًا، ينبثق عنوان الرواية، التي تتشكل من سبع عشرة رسالة يكتبها "فنود" إلى أمه، من أماكن مختلفة في "دلهي"، و"تشندي جره"، لتكون شهادات حية من خلف الجدران.

من الألم إلى الوعي: فن الرسائل

لا تكتفي رسائل "فنود" بسرد الألم الذي يعتصر قلبه، ويكاد يقتل روحه، بل تتحول تدريجيًا إلى منبر للمقاومة، وأداة لتفكيك البنية الاجتماعية التي ترفض المُختلِف، يفكك عبرها القيم النمطية، ويعبّر عن رفضه لنظرات الشفقة، رافضًا اختزال هويته في مظلومية، أو منحة شكلية، وينتقد نظام "الحصص المحجوزة" باعتباره رشوة أخلاقية، ويدعو بدلًا من ذلك إلى تجريم تخلي العائلات عن أطفالهم؛ بسبب هويتهم الجنسية.

داخل المأوى، يلتقي "فنود" بأفراد من مجتمعه، مثل: "بونم"، و"تشاندرا"، و"سايرا"، الذين يقدّرون ذكاءه وتعاطفه، وبمرور الوقت يتحول تدريجيًا إلى صوتٍ للوعي والتعليم داخل المأوى؛ فيعلمهم القراءة، ويشاركهم مُطالعة المجلات وقراءة المقالات، لكن هذا الدور المعرفي لا يلقى الترحيب، فضلًا عن القبول من جانب الزعيم "سردار"، الذي يُواجه "فنود" بعقوبات قاسية كلما حاول التحرر، أو الهرب من قبضة السلطة الجماعية.

يتمكن "فنود" ـــــ بمساعدة "بونم جوشي" ــــ من التواصل مع نائب المجلس التشريعي المحلي، الذي يتبنى قضيته، ويتيح له إلقاء خطاب باسم مجتمع "الهجرا"، ثم الظهور في مؤتمر صحفي مؤثر، يُدافع فيه عن الكرامة الإنسانية لمن يُسحقون يوميًا، لكنه سرعان ما يكتشف أن الطبقة السياسية ليست معنية بالتغيير الحقيقي، بل تسعى إلى استغلال معاناة مثل هذه الطوائف في حملات انتخابية استعراضية.

يبلغ التوتر ذروته حين تُجبر "بونم" على الرقص في حفل عيد ميلاد ينظمه النائب نفسه، ثم تتعرض لاعتداء وحشي من الحضور. في هذه الأثناء، يصل إلى "فنود" نبأ احتضار والدته، وهنا يتداعى كل شيء، ويترك ما حققه جميعًا خلفه، وينطلق لرؤيتها.

وأخيرًا، تأتي نهاية الرواية لتؤكد حقيقة قاسية؛ مفادها أن الطيبين دومًا مُطارَدون في هذا العالم، وأن رموز العنف المجتمعي، والتسلط باسم الأعراف والخرافات، مثل: "سردار"، و"تيواري"، يتربصون دائمًا بمَنْ يسعون إلى التغيير، والتطوير. كذلك، تؤكد الرواية أن معاناة "الهجرا" ليست في غياب الامتيازات، بل في نمط الوعي نفسه، الذي يضعهم في منزلة أدنى من البشر، بل يجعلهم مجرد أشياء لا علاقة لهم بدنيا البشر.

ولقد أجادت الكاتبة حين عددت اسم بطل روايتها لتجعل القارئ في حالة من التساؤل المستمر؛ هل "فنود" هو نفسه "بُنّي"، أو "بِملي"، أو "ديكرا"؟ في إطار رمزي ربما يكون مُتعمدًا؛ حيث ترمز الكاتبة بتعدد أسماء البطل إلى تعدد الشخصيات، واختلاف الهويات، حتى يغدو تحديد الذات ضربًا من التيه، وفي خضم ذلك الاضطراب النفساني، والتهميش الاجتماعي لا يبقى سوى خيط رفيع من الحنين والوجع والحب، تُمسك به أم مرهقة اجتماعيًا، ويحرص عليه ابن هارب من ذاته ومجتمعه، ليصل بينهما فقط عبر رسائل نصية، من أماكن معتمة، لا يسكنها سوى بصيص من الأمل.

وعلى الجانب الآخر، تَطرُق الكاتبة ــــ في رواية أدبية ــــ بابًا من أبواب العلم الحديث؛ وهو طب جراحات التجميل؛ إذ تسأل الرواية سؤالًا عميقًا: لماذا يتحول التشوه الجنسي إلى وصمة عار، بينما يُعالج الطب الحديث تشوهات القلب، أو الكبد، أو الوجه، وغيرها من مثل هذه الجراحات؟ لماذا يضطر الفرد إلى الانسلاخ عن كل شيء لينجو بنفسه من نظرة مجتمع لا يغفر، ولا يُسامح؟

ورغم قتامة المشهد، فإننا نجد في الرواية ملمحًا إنسانيًا يُومض مثل نجمٍ في سماء مظلمة، يتمثل في ذلك الابن الذي يكتب إلى أمه، من عالم بعيد، تسكنه محبة لا تذوي، ولا يخنقها العار، ولا يردعها مجتمع.

مؤلفة الرواية:

ولدت الكاتبة "تشيترا مودجال" في عام 1943م، في مدينة "تشيناي" جنوب "الهند"، وهي أحد أبرز الأقلام النسائية في الأدب الهندي المعاصر، ولقد امتازت كتاباتها بأنها تأتي من قلب الحدث؛ حيث تخالط طبقات المجتمع الكادحة، وتحيا بين العمال والمهمشين، وتدرك واقعهم، وتشهد معاناتهم، وتجعل قلمها صوتًا لمثل هذه الفئات المهمشة، ربما يأتي يوم، ويسمع المجتمع صوتهم، ويمنحهم حقوقهم المسلوبة، ويعترف بهم بشرًا أسوياء لهم وجود، ولهم حقوق.

ففي هذه الرواية ـــــ صندوق البريد رقم 203 ـــــ منحت الكاتبة الحبر للصامتين، وسكبت المعاناة على الورق بلغة تتأمل وتتألم في آن واحد. كذلك، ظهرت سمات الكاتبة الأسلوبية والفنية في روايتها "أفان" (النداء)؛ حيث تناولت فيها انهيار الحركة العمالية في "بومباي" عقب الإضراب الكبير الذي قاده "داتا سامنت"، الزعيم الذي اغتيل لاحقًا، وكان ملهمها الشخصي.

الجوائز التي نالتها:

•جائزة فياس سمان عام2003 م، وكانت أول امرأة تنالها.

•جائزة الأكاديمية الأدبية للغة الهندية عام 2018م.

•جائزة إندو شارما الدولية عام 2000م.

وفي النهاية، يمكننا القول إن أسلوب الكاتبة "تشيترا مودجال" يتميّز بلغة يغلب عليها طابع التأمل والتفكر، ويمتاز سردها بالسلاسة والبساطة في مظهره، والتوغل والعمق في بنيته، كما تمتاز كتاباتها بالمزج بين التحليل الاجتماعي والواقعية الأدبية، لتضيء عبر قلمها المدى المنسي في الذاكرة الهندية.

وفي الختام، أتقدّم بخالص الشكر والعرفان إلى كل من أسهم في إخراج هذا العمل إلى النور، وفي مقدّمتهم سعادة سفير جمهورية الهند السيد "سوريش ريدي"، والسيدة نائبة السفير "سي سوشما"، والسيد "بركاش كومار تشودهري"، مدير مركز مولانا آزاد الثقافي، الذين تكرّموا بالتواصل مع الكاتبة، فأبدت سعادتها البالغة وموافقتها الكريمة على ترجمة هذا العمل ونشره، فلها مني أصدق مشاعر الشكر والتقدير، ووافر الامتنان على ثقتها الغالية وتعاونها النبيل.

---------------------------------

بقلم: د. أحمد القاضي

* المقال مقدمة رواية صندوق البريد 203