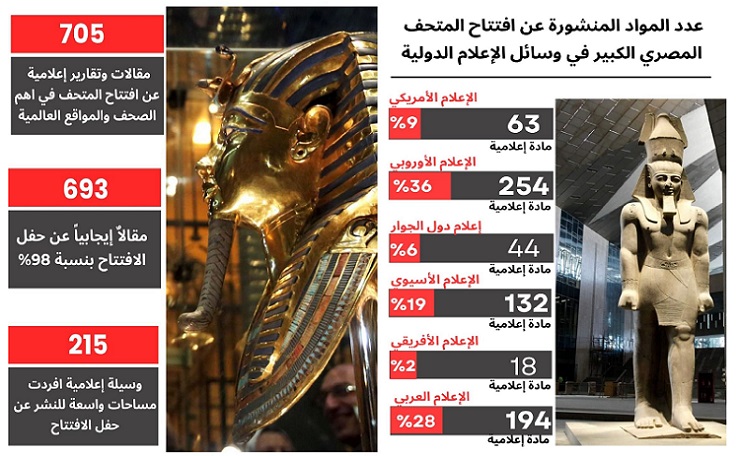

لعل العالم يعي ويدرك ما لا نعيه أو ندركه نحن المصريين، على مستوى الوعي المباشر على الأقل بالعمق التاريخي والإنساني لحضارتنا القديمة، ربما نرتبط بهذه الحضارة عند مستويات أعمق تمس العاطفة والوجدان واستمرار القيم التي حملتها هذه الحضارة إلى العالم، وهو ما لاحظه بحق الصديق العزيز الأستاذ أحمد حمدي درويش في منشور كتبه على حسابه على الفيسبوك أول نوفمبر قبل ساعات من الافتتاح الرسمي للمتحف الكبير، متأثراً بحالة الفرح التي عبر عنها المصريون الذين وظفوا تقنيات الذكاء الاصطناعي ليظهروا بمظهر ملوك مصر القديمة خصوصا ملوك الأسر التي وصلت مصر وحضارتها إلى أرقى مراحل تطورها المعمارية والاجتماعية، مشيرا إلى أن السر في هذا الفرح إنما "يكمن في العلاقة العاطفية" التي جعلت المصريين يتعاملون مع المتحف الكبير "كالبيت الكبير للعائلة". على الرغم من أن افتتاح المتحف الكبير جدد الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص "هوية" مصر، إلا أن المصريين يشعرون بأنه هويتهم لها جذور في عمق التاريخ وأن التراث الذي خلفه جدودهم للعالم، والذي وضع مصر على خريطة الحضارات العالمية بوصفها أقدم حضارة جعلهم يشعرون بالانتماء وبأنهم شركاء في صنع هذا المجد، لكن الأهم هو أن افتتاح المتحف جعلهم يشعرون "بأمل امتلاك إرادة المستقبل" و"إرادة التحدي". هذا "الأمل" وهذه "الإرادة" تحديداً يجسدان لحظة ميلاد مصر جديدة تتواصل روحيا وعاطفيا مع تراثها الحضاري العريق الممتد لآلاف السنين، والذي استطاع الصمود في مواجهة تحديات مستمرة حاولت، ولا تزال تحاول، أن تسلب مصر روحها.

في ظل هذا المشهد الذي يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك في أن المصريين جميعًا، على اختلاف دياناتهم وتنوع ثقافاتهم وخلفياتهم القومية والديموغرافية والاجتماعية يدركون أنهم ينتمون لحضارة ممتدة لآلاف السنين استطاعت صهرهم في سبيكة واحدة وتبث فيهم إحساسًا مشتركًا بالفخر للانتماء إلى هذه الحضارة، يصبح السؤال هل هناك معنى لطرح سؤال الهوية؟ هناك من يرى أن مسألة هوية مصر بمكوناتها المتعاقبة على مر التاريخ ليست محل تساؤل، أنها تجب كل مستويات الهوية الأخرى، فالمصريات والمصريون جميعا يشعرون بالفخر لأنهم ينتمون إلى بلد واحد، وكان شعارهم في انتفاضتهم من أجل الكرامة والحرية في عام 2011، "ارفع راسك فوق.. انت مصري" لحظة تجسيد متجددة لهذا الشعور بالفخر للانتماء إلى هذا البلد توحد المصريين جميعا، تذيب أي أسباب للتمايز والفرقة فيما بينهم. ومع هذا، هناك ضرورة لإعادة طرح سؤال الهوية، ذلك أن تلك الروح وذلك الشعور بالفخر لا يتجلى إلا في لحظات الشدائد والحوادث الكبرى، التي من بينها افتتاح المتحف الكبير، تتويجًا لمشروع بدأ منذ عقود وتكلف مليارات تحملها المصريون من أجل أن يظهروا للعالم ما يدل على ثراء كنوز حضارتهم رغم ما تعرضت له من نهب يزين الكثير من المتاحف الكبرى في العالم.

فجر الضمير وتفتح الوعي

لا ينحصر التراث الحضاري لمصر فيما تركه الجدود من آثار مادية تعبر عما وصلوا إليه من تطور في فنون العمارة والنحت والتصوير، والتي يشعرها معها العالم بإعجاز بشري يصعب تكراره، وإنما يشمل أيضًا تراثًا لا ماديًا يتمثل في القيم التي حملتها كثير من النصوص التي نقشت على جدران المعابد والمقابر أو طوتها لفائف البرديات، بدءًا من متون هرمس ومرورا بكتاب "الخروج للنهار"، الذي اشتهر في العالم باسم "كتاب الموتى" لاحتوائه على توصيات تعين الإنسان على رحلة الانتقال إلى الحياة الأخرى الأبدية. في هذه النصوص، المنقوشة والمكتوبة، قدمت مصر ثقافة وفكرًا وقيمًا للعالم جعل الكثير من المؤرخين والمختصين في علم المصريات يشيرون إلى أن الضمير ولد في مصر، كما أوضح جيمس هنري برستيد في كتابه الرائع "فجر الضمير" الذي صدر عام 1934. قيمة هذا الكتاب أنه صحح كثيرا من المفاهيم المغلوطة في العالم عن الحضارة المصرية القديمة، والناشئة عن مصادر تعرف العالم الحديث، لاسيما أوروبا على هذه الحضارة من خلال العهد القديم، وغيره من نصوص دينية، يعتبرها المؤمنون في العالم مصدراً للمعرفة التاريخية. وقد تأثر علم المصريات في بدايات نشأته الأوروبية كثيرة بما حوته نصوص العهد القديم من معرفة عن مصر القديمة، وكان البحث في هذا العلم تقريبا مكرسًا لإثبات صحة ما جاء في العهد القديم ما تلاه من نصوص مقدسة، رغم أن الاكتشافات المادية للحضارة المصرية القديمة تشير إلى مسار آخر للتاريخ المدون وما قبل هذا التاريخ.

تشير الاكتشافات التي لم تكتمل بعد لمصادر هذه الحضارة وتراثها إلى أن القيم والأفكار التي نشأت في مصر القديمة، أقدم حضارة عرفتها البشرية، ليس في الشرق القديم فقط، وإنما في العالم كله، إلى أن القيم التي رصدت في مصر في مرحلة مبكرة من تاريخ البشرية تجد له أصداء في النصوص التي تضمنها الوحي، مما يشير إلى أسبقية مصر إلى فكرة الضمير الذي تأسست عليه الأخلاق والمبادئ الإنسانية والتي تعبر عن اكتشاف الإنسان القديم لسر وجوده على الأرض، وعلاقته بالكون الأكثر رحابة واللامحدود واللامتناهي، وأن خلوده بعد الفناء والموت في هذا الكون، مرهون بأعماله في الدنيا على النحو الذي تبينه النقوش على المعابد عن الحساب بعد الموت، والتي تحدد ما إذا كان سيلقي به إلى الفناء أم سيعيش خالداً في الحياة الأبدية. هذا الضمير الذي ارتبطت به فكرة العدالة، ورمزها "ماعت"، وفكرة المعرفة التي يرمز لها الإله المصري القديم "توتي" الذي يعرف أيضا باسم "تحوت" أو "جوحتي"، هو الذي يضمن للإنسان أن يعيش باستقامة على الأرض، وأن هذه الاستقامة تعني بالأساس الامتناع عن فعل الشر وكف الأذى عن الآخرين، وهو ما يعني حرفيًا جوهر الإسلام، الذي يعرف المسلم بأنه "من سلم الناس من لسانه ويده". هذا الضمير الذي يتعرف عليه كل دارس للحضارة المصرية القديمة وكل مطلع على آثارها في أنحاء العالم، يشير إلى أن هوية مصر ليست للمصريين وحدهم، وإنما هي هوية للإنسان في ارتقائه الروحي والقيمي مع انتقاله إلى حياة الاستقرار والزراعة والوفرة واهتدائه إلى قيمة وأهمية العيش المشترك.

ففي مصر لم تنشأ فقط فكرة الضمير، وإنما تفتح وعي الإنسان الأول على عصر الجديد عرف فيه الإنسان كيفية مواجهة التحديات التي تفرضها الطبيعة، وعرف فيه كيفية تطويع الحجر وغيره من مصادر طبيعية ليعيد من خلالها تشكيل عالمه. عرف كيف يتكيف مع النهر في أحواله المتقلبة ويحول التربة إلى مصادر للرخاء والازدهار من خلال الزراعة التي يعني أحد مقاطعها باللغات الأوروبية الثقافة، والتي جعلت مصر القديمة مُصدِّرًا كبيرًا للحبوب، بسبب مياه النيل والتربة الخصبة على طول النهر، والتي مكنت مصر من زراعة المزيد من الغذاء بقوى بشرية أقل من أي دولة أخرى. فالزراعة تعني انتقال وعي الإنساني من مرحلة الاستقبال والتلقي إلى مرحلة أخرة تقوم على فكرة التكيف والتطويع والتطوير، فكان التحدي الذي أنتج الحضارة التي تعني فيما تعني التطلع إلى المستقبل وامتلاكه من خلال العمل في الحاضر. هذه القيم الأصيلة الكامنة في جوهر النفس المصرية، استمرت في الثقافات الأخرى المحيطة بمصر، لكنها اختلطت بمؤثرات أخرى حالت دون التواصل المباشر بين المصري وبين مصادر حضارته الأولى القيمية والروحية.

من اللافت حقًا أن كثيرًا من المقالات التي كتبت بمناسبة افتتاح المتحف الكبير، ربطت بين ماضي مصر ومستقبلها، دون أن تتوقف كثيرًا عند الحاضر وما يحمله من تحديات كبيرة، نجمت عن طبقات من الثقافات الوافدة على مصر والتي تسببت في انطفاء جذوة الحضارة المصرية القديمة بعد أن بلغت الإمبراطورية القديمة ذروتها بدء من الأسرة الثامنة عشر إلى عام 525 قبل الميلاد، حين بدأت شعوب أخرى سرقة تاريخ مصر القديمة وإعادة تقديمه للعالم على نحو مشوه، إلا أن أعاد هذا العالم اكتشاف أسرار هذه الحضارة مع الحملة الفرنسية على مصر في مطلع القرن التاسع عشر لينشأ علم جديد هو علم المصريات متأثرًا بالرواية العبرانية لتاريخ مصر، والتي بذلت جهدًا كبيرًا في عزل المصريين عن جذورهم وأصولهم الحضارية اعتمادا على مزاعم وادعاءات امتزجت، للأسف، بالمعتقدات الدينية اللاحقة التي صورت حضارة مصر القديمة بأنها حضارة وثنية، لتغلب على القيم المصرية القديمة التي أنتجت هذه الحضارة، قيمًا هي أبعد ما تكون عن قيم الحضارة المستقرة التي عرفت أول أشكال للتجمع البشري القائم على فكرتي "الحياة المشتركة" و"التعاون"، مع احترام للفرد وقيمته دون تمييز على أساس النوع، والتي سمحت بالتعايش على الرغم من الاختلافات. وإذا كان علم المصريات بحاجة إلى مراجعة كثير من الفرضيات التي تأسس عليها، فهناك حاجة أيضًا للوقوف على الأسباب التي أدت إلى انطفاء شعلة الحضارة المصرية في نفوس المصريين أولاً، وهي المحاولة التي بدأها باحث مصري راحل هو الأستاذ علي ياسين في كتابه "مصر 2500 سنة احتلال"، الذي صدر في جزأين، وصدر الجزء الأول في عام 2008.

هوية مصر: الاستمرارية والتغير

تجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من طول فترة الاحتلال الثقافي والفكري الذي تعرضت له مصر على مدى 2500 عام والتي كان لها أثرها الواضح على مسألة ارتباط هوية مصر بحضارتها القديمة لصالح هويات أخرى وافدة عليها، إلا أن هذه الحضارة تحمل من عوامل الاستمرارية والتواصل ما مكن الثقافة المصرية من عبور كل هذه السنوات، لتتواصل مع المصريين من جديد في لحظة افتتاح المتحف المصري الجديد لتتغلب على عناصر التغير، لا سيما تلك التي أرادت تغييب روح مصر القديمة وقطع التواصل بين المصريين المعاصرين وجذورهم عبر طروحات تخص هوية المصريين وأصولهم. إن الصياغة الحديثة لمشروع الهوية المصرية بدءا من منتصف القرن التاسع عشر، ومع اكتمال بناء الدولة المصرية الحديثة، والذي انتهي بشعار مصر للمصريين الذي رفعته النخبة المصرية والنخب المتمصرة، لإنتاج نهضة جديدة جسدها عنها تمثال "نهضة مصر" للفنان المصري محمود مختار، عبر إلى حد كبير عن معنى وجوهر فكرة الهوية المصرية، التي لا تؤسس على مفهوم عرقي كباقي الحضارات والدول، وإنما تأسست على مفهوم إنساني يتسع لكل فرد أو جماعة تعمل من أجل بناء نهضة مصر وصياغة مشروعها الحضاري ولا تسعى لسرقته والاستيلاء عليه. هذا الجوهر مؤسس على فكرة الإنسان الذي استقر فأتاح له الاستقرار مجالًا للتأمل، تأمل الصراع بين قوى الدمار، التي يرمز إليها الشر، وبين قوى البناء التي تعكس قيم الخير، والذي تبلورت في الأسطورة المصرية القديمة في الصراع بين "أوزير" إله الخير وبين "ست" إله الشر.

اللافت أن المصري القديم لم يتعامل مع هذا الثنائية من منظور الصراع الصفري بين الخير والشر، وإنما تعامل مع من منظور الصراع الدافع للتقدم والتطلع إلى المستقبل، وربط بين هذا الصراع وبين ملاحظاته للكون والبيئة من حوله، من خلال رصده لدورتي الفلك وفيضان النهر، فاهتم بالتفكير في القوى الخفية التي تحرك هذا الصراع، وابتكر فكرة الدائرة التي ترمز لدورتي البداية والنهاية، الموجودة في الرموز المصرية القديمة، وفي اللغة المصرية القديمة ومفرداتها، والممتدة والمتواصلة والتي أصبحت عنصرًا أساسيًا في الزخارف المصرية، اليهودية أو القبطية أو الإسلامية، وتجدها على واجهات المعابد المصرية القديمة، وفي المساجد المصرية، حتى في أشد الفترات التي باعدت بين مصر وحضارتها القديمة وروحها، على النحو الذي رصده الكاتب الراحل جمال الغيطاني في كتابه "نزول النقطة: الاستمرارية والتغير في مصر".

النقطة الثانية في جوهر الفكرة المصرية هي مركزية نقطة الانطلاق في التطلع إلى الأفق الممتد رأسيًا وأفقيًا، وهي الأرض الثابتة فبرج الكنيسة ومئذنة المسجد هي الشكل المتحول للمسلة المصرية القديمة التي تشكل امتدادا رأسيا صاعدا لمركز الدائرة والتي بلغت ذروتها ببناء الهرم الذي تلتقي عند قمته جميع الخطوط المنطقة من الأرض، والتي تعكس أيضًا، والكلام هنا لجمال الغيطاني تدرجًا متدفقًا ينبئ بالحركة، هذا التدرج الذي نراه في كل آثار العمارة المصرية القديمة يعكس فكرة تعبر عن الروح المصرية التي تميل إلى الاعتدال والتطور التدريجي، وامتزاج الوجود الآني بالوجود الآتي وبالخلود في الحياة الأخرى.

لم تكن ثقافة مصر القديمة كما يتصور البعض ثقافة موت. ولم تكن نصوصها الأولى نصوصًا جنائزية كما رأى من أطلقوا على كتاب الخروج إلى النهار، اسم "كتاب الموتي"، لا لشيء إلا لأنهم عثروا على هذه النصوص على جدران المقابر أو في لفائف دفنت مع الموتي. ولا يتوقف هؤلاء لبرهة ليسألوا أنفسهم، كيف تمكن المصريون القدماء من إنتاج ما أنتجوه من آثار مادية على الأرض لو أن ثقافتهم كانت ثقافة مرتبطة فقط بالحياة الأخرى أو ما بعد حياة الإنسان على الأرض؟ ألم يكن هذا الإيمان بالحياة الأخرى واكتشاف فكرة الخلود فكرة أساسية دافعة للإنسان كي يبني حضارة تستمر بعده آلاف السنين؟ إن الفكرة الأساسية التي هنا هي فكرة الخروج من ظلام الجهل إلى نور الحقيقة، الخروج من أنفاق التاريخ المظلمة إلى أنوار المستقبل التي تضيء هذه القبور. ربما كانت فكرة المستقبل التي تجلت في كثير من الكتابات بمناسبة افتتاح المعرض نقطة انطلاق جديدة للنهوض مرة أخرى بعد العثرات التي عانى منها المصريون.

إن طرح سؤال الهوية الآن لم يعد طرحًا يمت بصلة إلى الماضي والتاريخ، وإنما بات سؤالًا يمس حاضر مصر ومستقبلها. أظهر المصريون في لحظة افتتاح المتحف الكبير أنهم لا يبحثون عن هويتهم وشخصيتهم الحضارية، فهذه الهوية معروفة ومحفورة في نفوسهم، وإنما ما يشغلهم هو كيف يمكن لهذه الهوية أن تكون رسالة للمستقبل وليس عنوانًا للماضي؟ وكيف يمكن للبشرية في انحاء المعمورة أن تدرك أن هذه الهوية المصرية كانت هوية للإنسان في فجر التاريخ، قد تهديه إلى شكل المستقبل الذي نتطلع إليه جميعًا. إن استعادة حضارة مصر المسلوبة هي استعادة لقيم العدل والخير والجمال الذي جسدته المعالم المادية وغير المادية لهذه الحضارة، وتحرر مصر من أثر الاحتلال الطويل، هو بداية لتاريخ جديد للبشرية.

--------------------------------

بقلم: أشرف راضي