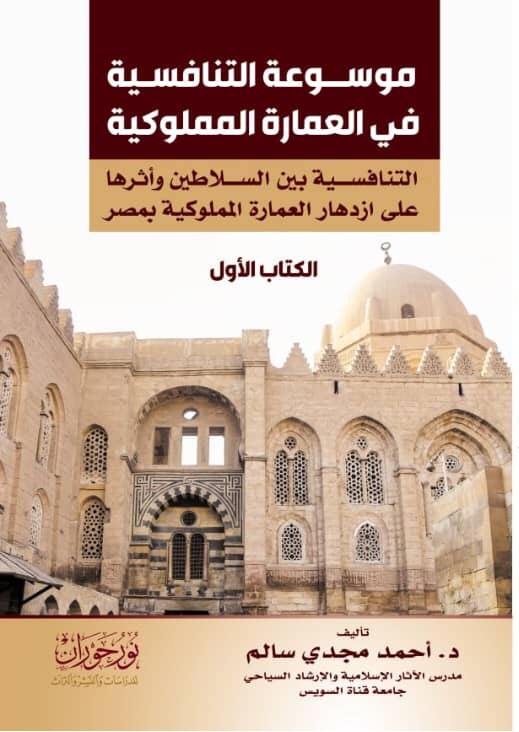

صدرت عن دار "حوران"، "موسوعة التنافسية في العمارة المملوكية"، في مجلديْن، من تأليف الدكتور أحمد مجدي سالم، الأستاذ في جامعة قناة السويس. تقوم الموسوعة على زاوية جديدة لدراسة عمارة العصر المملوكي، وهي تنافس 58 سلطانًا، تعاقبوا على الحكم من سنة 923م إلى سنة 1517م، منهم من امتدت فترة حُكمه إلى نحو 43 سنة، كالسلطان الناصر محمد بن قلاوون، ومنهم من حكم ليلة واحدة كالسلطان الملك الأوحد بيدرا. ولم تُدرس التنافسية كأحد أسباب ازدهار العمارة المملوكية من قبل، وتُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها على حد علم الباحث. وكان هناك تنافس دائم بين هؤلاء السلاطين على تولي منصب السلطنة، انسحب على العمارة الإسلامية بشتى أنواعها باعتبارها مرآة العصر، والسجل الذي يُدون تاريخ الدول المُتعاقبة، كما أنها تُقدم صورة متكاملة عن المُنشئ وإمكاناته. وقد أدرك السلاطين أن التعاظم بالعمارة فيه إظهار لعُلو الهمة وتخليد الذكرى، وبالتالي تنافس كل سلطان مع أسلافه من السلاطين على تبني حركة تشييد لمزيد من العمائر، وبذل كل ما في وسعه ليُظهر تفوقه على غيره. وأدى ذلك إلى تزايد العمائر وتنوعها ما بين دينية ومدنية. ولم تتعرض الدراسات التي انشغلت بأسباب ازدهار العمارة المملوكية وكثرة المنشآت الدينية على وجه التحديد، لعامل التنافسية، كما لم تُفسِّر سبب تجمع بعض مُنشآت السلاطين فى مناطق مُعينة ومُتقابلة، كمدارس وقبة الملك الصالح نجم الدين أيوب، ومدرسة بيبرس البندقداري، ومجموعة المنصور قلاوون. وتكشف لنا هذه الدارسة واحدًا من الأسباب التي تحكمت فى توزيع خريطة المنشآت الإسلامية، خاصة المنشآت الدينية والمدنية في العصر المملوكي، سواء داخل القاهرة الفاطمية، أو في التوسعات العمرانية الجديدة. وإذا كانت الدراسات السابقة قد عرضت لأسباب كثرة المنشآت المملوكية وأسباب ازدهارها، فإن التنافسية تكشف عن سبب مُهم جدا وهو الإبداع فى العمارة. كما أن البُعد المتمثل فى ارتفاع المآذن والقباب وواجهات المنشآت، وغير ذلك من الوحدات والعناصر المعمارية، لم يُفسَّر من قبل في إطار التنافسية.

ويهدف هذا البحث إلى دراسة سِير سلاطين وأمراء مصر المملوكية، في ضوء الأبعاد السياسية والنفسية التي كشفت عن البعد التنافسي في ثقافتهم، والذي أدى بدوره إلى ازدهار العمارة والإبداع فيها. ويكشف أيضًا عن مظاهر التنافس بين سلاطين وأمراء المماليك، كثقافة عامة أدت إلى ازدهار العمارة، وذلك من خلال التراث المكتوب، مُتمثلًا في المصادار التاريخية وكُتب التراث والتراجم. كما يُثبت أثر التنافسية على ازدهار العمارة بشتى أنواعها والإبداع فيها؛ سواء كانت هذه التنافسية بين السلاطين أنفسهم، أو بين السلاطين والأمراء، أو بين الأمراء أنفسهم. ويُفسِّر البحث ظاهرة نشوء الضواحي، وفكرة التوسع العمراني في ضوء التنافسية، ويُبرز أيضًا العمائر والوحدات المعمارية، والعناصر المعمارية والزخرفية التي أُنشِئت بدافع التنافس. كما يكشف عن التوجه نحو كسب ولاء السلاطين وبعض الأمراء، في سياق غير مباشر، لبيان أثر التنافسية على العمارة.

وقد حُدِّد الإطار الزمني للدراسة بفترة حكم دولة المماليك البحرية والبُرجية، منذ بدايتها وحتى نهايتها، أي منذ عام 648هـ/ 1250م إلى عام 923هـ/ 1517م. وبالنسبة للحدود المكانية للدراسة، فقد اقتصرت على مصر فقط، دون التطرق إلى بقية أملاك الدولة المملوكية مترامية الأطراف في بلاد الشام والحجاز. تطلبت الدراسة الاعتماد على نوعين من المصادر: المصادر المعروفة كمؤلفات المقريزي، وابن تغري بردي، والسخاوي، وابن إياس، وغيرهم، التي أوردت نصوصًا كثيرة تُفيد موضوع التنافسية، لكن لم تُوظّف هذه النصوص من قبل لإثبات أثر التنافسية على ازدهار العمارة المملوكية. وبالتالى أفادت هذه النصوص موضوعنا، ووظِّفت لأول مرة في هذه الدراسة. وقد اعتمدت الدراسة أيضًا على نوعية أخرى من المصادر المملوكية، نُشرت وحُقِّقت حديثًا، واختصت بسِير السلاطين والأمراء بالذات. وكاتبو هذه النوعية من المصادر كانوا يعملون في دواوين الدولة المملوكية، وقريبين من السلاطين والأمراء، وكانوا على علمٍ تام بأسرار الموضوعات، وبالأخص الأبعاد السياسية والنفسية للطبقة الحاكمة. وهذه النوعية من المصادر تُعتبر من أهم المصادر التي تخدم موضوع دراستنا، حيث زخرت بنصوص عديدة للتنافسية، تُوظف لأول مرة في هذه الدراسة.