كتابانِ فارقانِ في سيرة الكتابةِ وما وراءها:

يُمكِنُ أن يكُونَ مَدارُ أَهَمِّ كتابينِ نَقْديَّينِ فيما يخصُّ إشكاليَّةَ الكِتابةِ وما ورَاءَها؛ لما يتّسمانِ بهِ من الجمعِ بينَ التَّحليقِ في المداراتِ البيداغوغيَّةِ، والإشْراقَاتِ العِرفانيَّةِ الصُّوفيَّةِ والإدْراكاتِ الفَلْسفيَّةِ والثَّقافيَّةِ، عُرُوجًا إلى الجُرأةِ النَّقدِيَّةِ في تَغليبِ الذَّائقةِ على النّظريَّةِ، هما كتابَا الشّاعر أحمد الشَّهاويّ و النّاقد أيمن تعيلب عن الميتا إبداع.

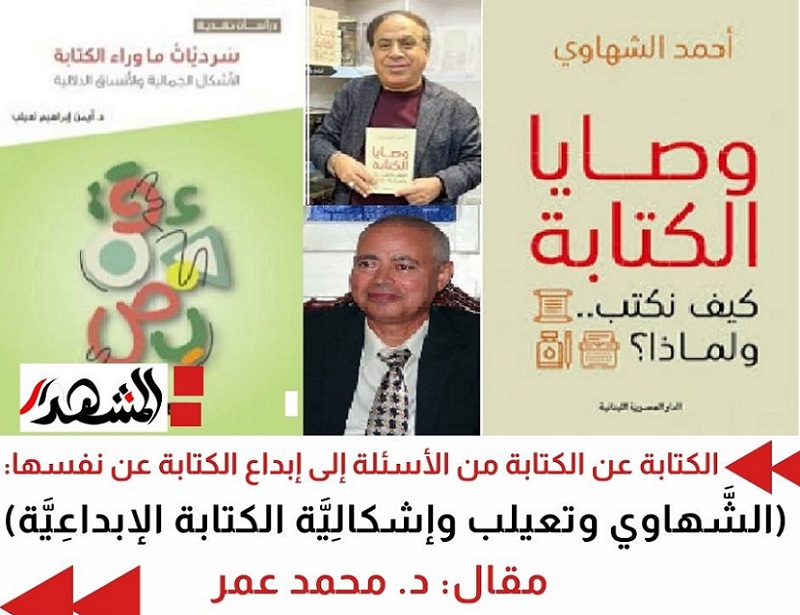

دعاني صالون عرفات الثّقافي لأحلَّ ضَيفًا عليه، لا مُديرًا لجلسَاتهِ التي أشرفُ بإدارتِهِا من نَشأةِ الصَّالُون، وحتى كتابة هذه السطور؛ فاخترتُ عنوانًا للصالون هو: إشكاليَّات الكتابة وما وراءَها، مدفوعًا بقراءةِ كتابينِ من أهمِّ مكاسبِ الثَّقافةِ المصْريَّةِ والعربيَّة لعام 2025هــ هما كتاب الشَّاعر المبدعِ الكبير أحمد الشّهاوي المرشّح لجائزة الدّولة التّقديريَّة هذا العام: "وصايا الكتابة: كيف نكتب؟ ولماذا؟، وكتاب الأستاذ الأكاديمي المرموق وعميد كلية الآداب بالسويس السّابق أيمن تعيلب: "سرديات ما وراء الكتابة".

يكتبُ الشَّهاويُّ سيرة الكتابةِ وما ورَاءَها وسيرتهُ معَ الإبداعِ، أَو سيرتَهُ الكتابيَّةَ ليكشفَ عمَّا وراءَها من أسرارٍ، يبوحُ بها سائغةً للرّاغبين من شُداةِ الأدبِ؛ كما يفعل الفلاسفةُ والمصلحونَ والتّربويون (البيداغوغيّون) الذين يتركون رسالتهم المثاليَّة للإصلاحِ محبَّةً وقناعةً، ويبني تعيلب مَشرُوعَهُ عنِ السِّيرةِ الذّاتيَّة الكتابيَّةِ على تجاربِ مَنْ كتبُوا عمَّا وراءَ الكتابةِ، وفي صدَارتهِم إبراهيم عبدالمجيد وكتابهِ في سيرة الكتابة: "ماوراء الكتابة: تجربتي مع الإبداع"؛ فيما أسماه تعيلب: النَّصَّ السِّيرَ كتابيّ، أو فيما نعتهُ بالنَّصِّ السّير ذاتيّ الكتابيِّ؛ متّخذًا منه نافذةً ليدلي بدلوهِ في سيرةٍ للسّيرةِ؛ إذ كتب تعيلب نفسه سيرته الذاتيَّة بشكلٍ مختلفٍ عن أنماط السّيرة المألوفة، جعل منه مزيجًا من السيرة وسيرة الكتابة.

معارج الشّهاوي بين البيداغويَّة والعِرفانيَّة:

وتتدفَّق الكتابةُ السِّيريَّةُ في نَصّ ماوراءَ الكتَابةِ لَدَى الشَّهاويّ في لُغَةٍ شِعْريَّةٍ صُوفيَّةٍ أقربَ لوَصَايا الأَولياءِ، التي لا تخلُو من منطقٍ وتأطيرٍ وتعليمٍ وتثقيفٍ وثِقَةٍ في خِبرتهِ الطَّويلةِ المشفُوعةِ بثقافاتهِ المتنافذةِ المتنوّعةِ؛ مُستخدمًا ضَميرَ المخاطبِ ليُكسبَ رسَالتهُ توجيهًا تعليميًّا وتثقيفيًّا ودَرْسًا راسِخًا في الإجابةِ عن أسئلةِ كلِّ مبدعٍ؛ فيُخاطبهُ هامِسًا مُحبًّا ودودًا: "اعتبر الكتابةَ صوتكَ الحقيقيَّ الذي ينقدُ سيرتكَ ومِسِيرتَكَ منَ الفُقدانِ، اعتبرْها طَريقَكَ للتَّحقيقِ والفَرحِ، وليسَ طريقَكَ للمَجدِ والظُّهُورِ بينَ النَّاسِ؛ لأنَّ عُزلَةَ الكاتبِ تحميهِ، وَتَجْعلُهُ مُتوحِّدًا معَ نصِّهِ، ومنفتحًا على عوالمهِ، ومُدركًا لدورهِ في تغييرِ نفسِهِ أوَّلًا ومَنْ حَولهُ ثانِيًا".

ويعرجُ الشّهاوي بالكاتبِ من معراجِ القبولِ إلى مِعراجِ الوصولِ لكي يصل إلى مرتبةِ الكُتّاب المتحقّقين والحقيقيّينَ، وكما يجب على الصّوفي أن يعرجَ من مقامِ التّخلّي إلى مقام التّجلِّي، يجبُ على الكاتبِ أن يدفعَ ضريبةَ العُروجِ إلى مقامِ الاحترافِ بالاحتراق؛ بمعنى الإخلاصِ الكاملِ لعمليَّةِ الكتابةِ:"ولكي يَصِيرَ المرْءُ كاتِبًا جَيِّدًا ومُتَحقِّقًا، عَلَيهِ أنْ يَنْتَظِمَ في دَفعِ ضَرائبِ الكِتابةِ التي لَيْسَتْ مَهمَّةً سَهلَةً، وتَتمَثَّلُ تلكَ الضَّرائبُ اليوْميَّةُ والأسبوعيَّةُ والشَّهريَّةُ والسَّنويَّةُ المنتظِمَةُ في القِراءةِ، والإتقانِ، والزُّهدِ، والسَّخَاءِ، والإخلاص، والالتِزَام، والانضِبَاط، والصَّمت، والعُزْلة والوِحدَة، والتَّدقِيق الدَّائم في الذَّاتِ، والتَّرحال دَاخِلَ بلدِك وخارجَها إنْ كانتْ هناكَ مقدرةٌ، وحُبّ الكِتابِ قَبلَ حُبِّ الكِتابةِ، والتَّرَوِّي، والتَّخلِّي عَمَّا يُعطِّلُ المسِيرةَ، وإعادة ما تكتبُ مرَّاتٍ مُتتاليةً".

من الإشراقاتِ الصّوفيَّةِ إلى التّجربةِ الواقعِيَّةِ:

ويهبطُ بنا الشّهاويّ من مشارقهِ الصُّوفيَّة إلَى الطِّينةِ البشريَّة التي تخضع لطبيعتها، وتجنح لأصلها وجبلَّتها: "وأنتَ في حالِ الكتابةِ احتفظْ بإيقاعٍ يوميٍّ منتظمٍ، وكثِّف ساعاتِ كتابتِكَ، ولا تَجعلْها تَزيدُ على أرْبعِ أو خَمسِ سَاعاتٍ؛ لأنَّكَ بعدَ ذلكَ ستفقدُ تَركيزَكَ، ورُبَّما تميلُ إلى التَّكرارِ منْ دُونِ أنْ تقصدَ، وخصّصْ وقتًا كلَّ يومٍ لمراجعَةِ ما كتبتَ بالأمسِ وابنِ عليهِ، وصحِّح ما يستوجبُ التَّصحيحَ، واحذفْ الزَّائد والمكرُور، ثمَّ أكمل ْما كُنتَ انتهيتْ إليهِ في الأمسِ، ولا تجعلِ الحبلَ ينقطعُ من بينِ يديكَ".

وحين يثِقُ الشَّهاويُّ في أنَّهُ قد صار قُطبًا لمريديهِ، ومُعلّمًا في لحظة الإشراقِ يبثُّ مريدهُ أخصّ وصاياهُ فيما يكنه صدرُهُ من خُلاصَةِ تجاربهِ ومعارِجِهِ، فيفرّق بين وساوسِ الشّيطانِ وهاتفِ الكتابةِ حين القراءةِ: "ولا تتضايقْ إذا مارستَ القراءةَ، وأنتَ تكتبُ، فهذا أمرٌ طبيعيٌّ عند الكاتبِ الواثقِ الذي لا يخشَى تسرُّبَ شيءٍ مما يقرأُ في نسيجِ عملِهِ، وأنا أقولُ ذلك لأنَّني سمعتُ، وقرأتُ لكثيرينَ يقولونَ: إنَّهم لا يقرؤون وهم يكتبونَ، وهذا أمْرٌ أفقههُ، ولم يقنعني".

وصايا الشّهاويّ علامةٌ فارقةٌ فيما وراء الكتابةِ:

وفي رأيي، إنَّ هذا الكتابَ سيظلُّ علَامةً فارقةً في هذه النَّوعيَّةِ من الكتابةِ التي مازالت في حاجةٍ إلى عشراتِ الكتبِ، مع صعوبة الكتابة عنها لما تستلزمُهُ من خبراتٍ طويلةٍ، ومجاهداتٍ روحيَّةٍ وعقليَّةٍ ووجدانيَّةٍ وإبداعيَّةٍ، تمرّسَ بها الشّهاويّ عقودًا طويلةً فيما يمكنُ وصفهُ بالصُّوفيَّةِ الإبداعيَّةِ.

تعيلبُ والجرأة النّقديَّةُ:

ويجنحُ تعيلب إلى لغَةٍ نَقديَّةٍ صَارمةٍ مع أنَّهُ ينتصرُ لذائقَةِ المبدِعِ وَرُوحِ الإبدَاعِ، وفيوضاتِ الإلهامِ على النّظريَّةِ النقديَّةِ في جرأةٍ يُغبطُ عليها؛ فيبثّ المبدعَ خُلَاصَةَ تجربتهِ من خلالِ دراساتهِ الكَثيرةِ المتشعِّبةِ المتداخلَةِ لقراءاتِ تجاربِ المبدعينَ منَ المعرِّيّ وابن حزمِ الأندلسيّ إِلى إبراهيمَ عبدالمجيدِ؛ فيقولُ:"إنَّ الفكرَ النَّقديَّ الخلَّاقَ فِكْرٌ بينِيٌّ لا فِكْرٌ حَدِّيٌّ، يقعُ دَوْمًا هُناكَ على التُّخُومِ بينَ نِهَايَةِ حُدُودِ اليَبسِ العِلميِّ الموضُوعيِّ المحدَّدِ فوقَ الأرضِ، وبداياتِ الميْسِ التَّخييلِيّ الغامضِ الرّفافِ للنُّصُوصِ في سمواتِ التَّخييلِ، وفى عُمقِ هذا المفترقِ البرزخِيِّ البينِيّ بينَ أقصَى حُدُودِ الممْكِنِ النَّقْدِيِّ وبداياتِ حُدودِ المستحِيلِ الإبداعِيّ يتخلَّقُ هناكَ الفِكرُ النَّقديُّ الخلَّاق على الحدُودِ القُصْوى بينَ الوعْيِ النَّقْدِيِّ الممْكِنِ بالنُّصوصِ واستحالةِ الإمساكِ الكاملِ بدَلالاتها التَّشكيليَّةِ اللَّانهائيَّة".

بين الذّائقةِ الخلَّاقةِ وسياجِ النَّظريَّةِ:

وتتصاعدُ وتيرةُ هذه الجرأةِ النّقديَّةِ التي يكتب بها تعيلب كتبه النّقديّة الأخيرة منذ ما يزيد عن عقدٍ من الزّمن، ويمكننا مراجعة هذا الطّرح بمزيدٍ من مراجعة كتبه الأخيرة حول النّصوص الإبداعيَّة، وكيفيَّة قراءتها وتلقّيها، بين ما تطرحه النّظريّات والتأطيرات الغربيَّة المستوردة، والذّائقة النّقديّة المصقولة بتجارب القراءة الخلّاقة القادرة على إعادة إنتاج النّصّ لا مجرّد استهلاكهِ بتلقٍ سلبيٍّ يقتل النّصّ ولا يحييهِ؛ بحيثُ تمنحه حريَّةً تكافئ حريَّة المبدعَ بل تزيد؛ فالقراءة التي تأسر القارئ في حدود النَّصّ، أو حُصُرالمقولاتِ والنّظريّات والأُطرُ هي مؤامرةٌ لا مغامرةٌ، وتكبيلٌ لا تحريرٌ..!

يقول تعيلبُ في ذلك: "ومن ثمَّة يَجِبُ الإصْغاءُ جيِّدًا للنُّصُوصِ أكثرَ ممَّا نُصْغِي للنَّظَريَّاتِ، حتَّى يقُودَ اللَّامحدَّدُ الإبدَاعِيُّ المحدَّدَ النَّقْدِيَّ النَظَريَّ ، ويتقدَّم اللَّانَسَقِيّ التَّخييليّ النَّسَقِيّ العلمِيّ الموضُوعيّ، وذلكَ مِن خلَالِ القُدرةِ على المثُولِ الحيِّ المتجدِّدِ في حَضرةِ النُّصُوصِ التي تتخلَّقُ هُناكَ وَحدَها في حَضرَةِ اللَّامَحدُودِ والمجهُولِ واللَّا مرْئِيّ أكثرَ ممَّا تتَخَلَّقُ في إطارِ المحدَّدِ والمألُوفِ والموضُوعِيّ السَّائِدِ. ولا يُمكِنُنَا تَصَوُّرُ ذلِكَ إلَّا إذَا تصوَّرنا فِعلَ الخِطابِ النَّقْدِيِّ من خلالِ الإصغاءِ للفعلِ الإبدَاعِيِّ نفْسهِ؛ بوصفِهِ فِعلًا إبدَاعيًّا أصيلًا وضَرُوريًّا من أفعالِ اللُّغةِ من جِهةٍ، وإطارًا جماليًّا، ومعرفيًّا ممكنًا للإدراكِ النَّقْدِيِّ من جهةٍ أُخرى ، ذلك أنَّ معظمَ ما يعنيهِ النُّقَّادُ والقُرَّاءُ بمقولةِ (فَهم النَّص) كَمَا يقولُ هـ. ڤيردا سدونك) (لا يأخذُ دلالتهُ الكاملةَ إلَّا إذَا تضمَّن تحليلًا للوظيفةِ التي تُؤَدِّيها أفكارُ هؤلاءِ النُّقَّادِ والقُرَّاءِ بمقُولَةِ فهمِ النَّصِّ".

ومن ثمَّ؛ فيمكننا أن نقرأ تجربة الكتابة لدى إبراهيم عبدالمجيد؛ بوَصفهِ نموذجًا لتجربةِ الكتابةِ على إطلَاقِها، بل إنَّ كتاب تعيلب نفسهِ هو سيرة ذاتيَّة نَقْدِيَّة للسِّيرة الذَّاتيَّة الكتابيَّةِ على إطلاقِها؛ مما يكسبُ كتابهُ قيمةً نادرةً في الطّرحِ والمعالجةِ، يجعله من أفضل ما كتب تعيلب مع سيرتهِ الذّاتيَّةِ ذات الأجزاء الثّلاثة التي تستوجبُ الوقفاتِ النّقديّة حول فرادتها نوعيًّا وإبداعيًّا.

وفي الحقيقةِ إنَّ فكرة الانشغال بقضيَّة الكتابةِ وما وراءَها قديمةٌ، انشغلَ بها المبدعون والفلاسفةُ والمفكّرون والنّقَّادُ قديمًا بالبحثِ عَن دَواعِي الكتابةِ، ودَوَافعِها، ومُثيراتِها، والمرتكزاتِ العَقليَّةِ والوِجدانيَّةِ، والنَّفسيَّةِ للكتابةِ؛ بحثًا عن إجاباتٍ مُقنعةٍ لهذه الأسئلةِ المحيّرة:

لمَ نكتبُ؟ وكيفَ؟ ومتَى؟ وأينّ؟ ولعلَّ كُلَّ سُؤالٍ من هَذهِ الأَسئلةِ يَتَفرَّعُ إلى كَثيرٍ منَ الأسئِلَةِ الأكثرِ حيرةً وإرباكًا إذا التمسْنا الموضوعيَّةَ والصِّدقَ، ورصدَ إجاباتٍ على ذي الأسئلة المحيّرة التي يعجزُ اللَّبيبُ والموضُوعيُّ الحكيمُ عن الإجابةِ الواثقةِ التي يعتصِرُ فيها خِبرتَهُ، ويمسِكُ بتلابيبِ أَحاسيسِهِ، ومُعْضلَاتِ الكتابةِ، وأهدافِها الظَّاهِرة والمضمرَة، وكيفِيَّةِ الكتابةِ، وإشكالات اللًّغةِ والتَّعبيرِ، والإلمام بحدودِ الفِكرة، ومحظُوراتها، وحال المتلقِّين في استجاباتهم لها، ومشاركتهم إيَّاها وجدانيًّا وعقليًّا وقيميًّا ودينيًّا وسيكُولوجيًّا، وإبستمولوجيًّا، ليس المتلقُّون المباشِرون أو المتزامنُون معَ النَّصِّ فَحسبُ هم المقصُودُون بالقَطْع؛ لأنَّ الكتابةَ الزَّمنيَّة محكُوم عليها بالنَّشوةِ المؤقَّتة، ثمّ نسيانها لارتباطها بالظُّروف والسِّياقاتِ المرتبطةِ بها؛ فالكتابةُ الإنسانيَّةُ تظلُّ مرتبطةً بوجُودِ الإِنسانِ؛ فلَيستْ كلُّ كتابةٍ خالدةً وإنسانيَّةً وشَيَّقةً؛ بحيثُ تظلُّ قادرةً على إثارة غرائز التَّلقِّي والشَّغفِ في كلِّ الأجيالِ القادِمةِ...!

وقد شغلتْ هذه القضيَّةُ المبدعينَ منذُ أفلاطون إلى الآن بين نظرياتِ البواعثِ والانفعالاتِ والمحاكاةِ؛ فَأرجَعَها

أفلاطونُ إلى ربَّات الشِّعر وإلهامِ الآلهة، وردَّها العربُ إلى الشَّياطين لا الآلهةِ؛ وبالتَّالي فالأديبُ هو مجرَّدُ وَسيطٍ مُهيَّأٍ بفعلِ قُوَّةٍ خارجيَّةٍ.

ويرى علماء النَّفسِ أنَّه إلهامٌ لمن تهيَّأَ لهُ بالقِراءَةِ والتَّأمُّلِ والشُّعُورِ والفِكْرِ والتَّدبُّر والثَّقافةِ؛ كنُبوَّةِ الأَنبيَاءِ.

ما قبل الإبداع:

وقدِ التفتَ المبدعون إلى طقوسِ الكتابةِ منذُ الجاهليَّةِ الأُولى وما بعدها؛ فمن القصائدِ التي تسنحقّ وقفاتٍ دقيقةٍ لإشكاليَّةِ الإبداعِ ومصَادرهِ ووصاياه عينية سويد بن كراع العُكليّ، وهو شَاعرٌ مُخضرمٌ:

أبيتُ بِأَبوابِ القَوافي كَأَنَّما .. أُصَادي بِها سِربًا مِنَ الوَحشِ نُزَّعَا

أُكَالِئُها حَتّى أُعرِّسَ بَعدَما .. يَكونُ سُحَيرٌ أَو بُعَيدُ فَأَهجِعَا

عَواصِي إِلاّ ما جَعَلتُ أَمامَها .. عَصا مِربَدٍ تَغشى نُحورًا وَأَذرُعَا

أَهَبَت بِغُرِّ الآبِدَاتِ فَراجَعَتْ .. طَريقًا أَملَّتهُ القَصائِدُ مَهيَعَا

بَعيدَةَ شَأوٍ لا يَكادُ يَرُدُّها .. لَها طالِبٌ حَتّى يَكِلَّ وَيَظلَعَا

إِذا خِفْتُ أَن تُروَى عَلَيَّ رَدَدتُها .. وَراءَ التَّراقي خَشيَةً أَن تَطَلَّعَا

وَجَشَّمَني خَوفُ اِبنِ عَفّانَ رَدَّها .. فَثَقَّفتُها حَولًا حَريدًا وَمَربَعَا

نَهاني اِبنُ عُثمانَ الإِمامِ وَقَد مَضَتْ .. نَوافِذُ لَو تَرَدى الصَفا لَتَصدِعَا

عَوارِقُ ما يَترُكنَ لَحمًا بِعَظمِهِ .. وَلا عَظمَ لَحمٍ أَن يَتَمَزَّعَا

أَحَقًا هَداكَ اللَهُ أَن جارَ ظالِمٌ .. فَأَنكَرَ مَظلومٌ بِأَن يُؤخَذا مَعَا

وَأَنتَ اِبنَ حُكّامٍ أَقاموا وَقَوَّموا .. قُرونًا وَأَعطوا نائِلًا غَيرُ أَقطَعَا

وَقَد كانَ في نَفسي عَلَيها زِيادَةٌ .. فَلَم أَرَ إِلاّ أَن أُطيعَ وَأَسمَعَا

فَإِن أَنتُما أَحكَمتُماني فَاِزجُرَا .. أراهِطَ تُؤذيني مِنَ الناسِ رُضَّعَا

فَإِن تَزجُراني يا اِبنَ عَفّان اِنزَجِر .. وَإِن تَترُكاني أَحمِ عِرضًا مُمَنَّعَا

وظلَّتِ الإشكاليَّةُ شاغلًا للأدباء والمفكِّرينَ والنُّقّاد؛ كما نجدُ فيما كتبَهُ الكاتبُ البيروڤيّ ماريو بارغاسيُوسا، المتوفى هذا العام: رسائل إلى روائيّ شابٍّ، وما كتبه جابرييل جارثيا ماركيز" كيف تكتبُ الرِّواية"، وترجمهما صالح علماني إلى العربيَّة؛ فكتب عبدالله ناصر الدَّاوود: "طقوس الكتابة عند الروائيين": أين ومتى وكيف يكتبون؟

ومن ثمَّ؛ فقد توالتِ الكتابات المقاليَّة والبحثيَّة منذ كتبَ عبدالحميد الكاتب رسالته إلى الكُتَّابِ، والثّعالبي في نثر النظم وحل العقدِ، وعيار الشِّعر لابن طباطبا العلويّ، وابن الأثيرِ في رسالته:" الوشي المرقوم في حلّ المنظوم"، وصُولًا إلى صبح الأعشى للقلقشنديّ ووصايا ابن خلدون، فضلًا عن وصايا الشُّعراءِ والكُتَّابِ...إلخ.

ولكنْ، ستظلُّ تجربتا الشَّهاويّ وتعيلب تجربتين فريدتينِ، أعتقد أنَّ كتابيهما صارَا بمنزلةِ مُعجمينِ أو قاموسينِ أو روزنامتين للكِتابَةِ والكُتَّابِ، وللمبدعين والإبداعِ.

---------------------

بقلم: د. محمد سيد علي عبدالعال (د. محمد عمر)

- أستاذ الأدب والنقد ووكيل كلية الآداب للدّراسات العليا بآداب العريش.