تعددت الكتب التي تنشر في السنوات القليلة الماضية حول العلاقة بين الولايات المتحدة والصين وما سيؤدي إليه الصراع والتنافس بينهما ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل على قيادة العالم.

ولأهمية الموضوع تناوله المحللون بعدة زوايا رؤية، بغرض الوصول إلى تجنب الحرب القادمة التي قال بعضهم أنه يمكن تجنبها. وإذا كان يحق للصينيين أن ينظروا بريبة في رأيي لكل ما تقوم به الولايات المتحدة في تايوان والمحيط الخارجي للصين، فمن حقهم أن يسعوا لتأمين أنفسهم والاتجاه لتعزيز قوة بحرية ضاربة في المنطقة تواجه القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة. فمن غير المعقول أن تعتمد الصين الحديثة باقتصادها النامي بشدة الآن على حسن نوايا الولايات المتحدة مع كل الدلائل التي تشير إلى عكس هذا في التصدي لدول أخرى، وفرض ارادتها عليها بحجة فرض الديمقراطية ومساعدة تلك البلاد وهي أكذوبة سقطت في الآونة الأخيرة سقوطًا مدويًا.

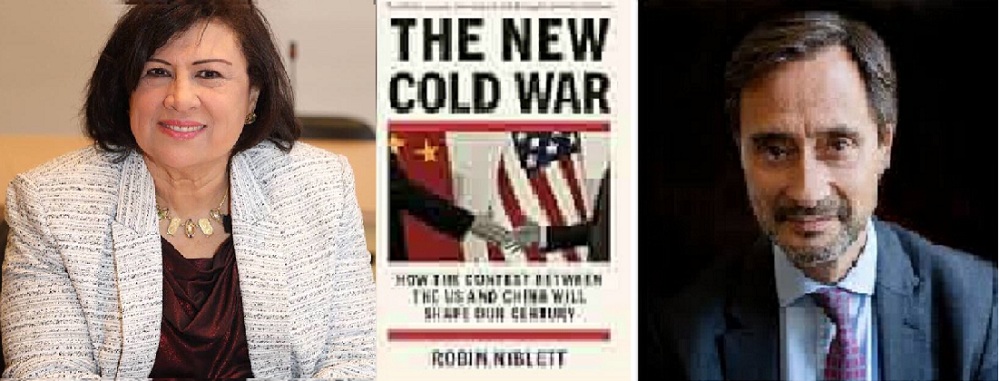

من بين الخبراء في هذا الموضوع، الكاتب روبن نيبليت، الذي يكشف في كتابه الجديد "الحرب الباردة الجديدة" كيفية عمل الديناميكيات المتطورة لتنافس القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين، في أعقاب التطورات السياسية العالمية الأخيرة والتوترات في التجارة والتكنولوجيا والوجود العسكري على النظام العالمي، وكيف تكيفت التحالفات والمؤسسات الدولية مع هذا العصر الجديد. وأوجه التشابه والاختلاف التاريخية بين الحرب الباردة الأصلية بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة والتنافس الجيوسياسي الحالي، مع التركيز على تداعيات ذلك على الأمن والدبلوماسية والحوكمة العالمية. والكتاب هوتقييم عاجل وأساسي للصراع العالمي بين الولايات المتحدة والصين، وكيف يُساعدنا الرجوع إلى التاريخ في فهمه.

قراءة هذا الكتاب عن المنافسة الشرسة التي قد تؤدي إلى حرب ثالثة بعد فترة وجيزة من تنصيب الرئيس دونالد ترامب، يجعل موضوعه أكثر أهمية. فالكاتب روبن نيبليت، الخبير البارز في السياسة الخارجية والمدير السابق لمعهد تشاتام هاوس، هو أحد أفضل العقول في مجال السياسة الخارجية في المملكة المتحدة، خبيرٌ بارزٌ في العلاقات الدولية ودراسات الأمن. شغل منصب مدير معهد تشاتام هاوس (المعهد الملكي للشؤون الدولية) من عام ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠٢٢، حيث ساهم في صياغة الخطاب العام حول تحديات الأمن العالمي ومستقبل التعاون متعدد الأطراف. وتقديرًا لإسهاماته في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، مُنح وسام فارس قائد من وسام القديس ميخائيل والقديس جورج (KCMG) عام ٢٠٢٢.

يتناول كتابه الأخير، "الحرب الباردة الجديدة"، دراسةً نقديةً للتنافس المستمر بين الولايات المتحدة والصين وتداعياته بعيدة المدى على القرن الحادي والعشرين.

4 عوامل لهدم الاستقرار

يشرح روبن نيبليت بإيجاز في كتابه العوامل الأربعة لعدم الاستقرار العالمي اليوم، وقدم الأمل في أن تتمكن البلدان الديمقراطية من استعادة شعورها بالهدف المشترك" في العيش بسلام.

تبدأ قصة انفجار التنافس بين أمريكا والصين باكتشاف منطاد صيني في السماء الزرقاء الصافية فوق مدينة بيلينغز بولاية مونتانا، بالقرب من صوامع ترسانة البلاد من الصواريخ النووية العابرة للقارات، وهو ما أثار رد فعل بركانيًا في الكونجرس الأمريكي. وأمر الرئيس بايدن بإسقاط الدخيل البطيء الحركة والعزل - بواسطة مقاتلة من طراز F 22 قادرة على الطيران بسرعة تقارب ضعف ونصف سرعة الصوت وضرب أهداف على بعد أكثر من 150 ميلًا بحريًا. لقد كان التفاوت الوحشي في القوة بمثابة تشتيت ملائم في بكين عن الإحراج الذي سببه اكتشاف البالون. فقد نشرت صحيفة جلوبال تايمز، الناطقة بلسان الصين، مقالاً في صحيفة نيويورك تايمز تقول فيه أن الأمر أشبه بإطلاق النار من مدفع على بعوضة. حادثة البالون" عبرت عن الحالة السامة للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين والقلق العميق على الجانبين ، وقد سحب البالون الذي سقط إلى السطح قبالة شاطئ ميرتل وتم تفكيك أحشاء حمولته، ووجد أنها تحتوي على رقائق أمريكية مزدوجة الاستخدام ومكونات أخرى؛ وكما أن تفكيك طائرة إف-22 التي أسقطت البالون من المرجح أنها كشفت عن إلكترونيات دقيقة ومعادن أرضية نادرة مصدرها الصين مدفونة داخل إلكترونيات الطيران والصواريخ، مما يدل على ما وصل إليه في ذلك الوقت من نمو العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير. حيث زودت الشركات الصينية المستهلكين الأميركيين بالسلع اليومية ذات الإنتاج الجيد والمنخفضة السعر، وزودت الشركات الأميركية بمكونات منخفضة القيمة ولكنها أساسية. كما زودت الشركات الأميركية الصين بأجهزة آيفون وأجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات المتقدمة، فضلاً عن المواد الغذائية والوقود. واستثمر الجانبان في اقتصاد كل منهما، من الشركات الراسخة إلى الشركات الناشئة.

ولكن في غضون عشر سنوات، بدأت العلاقات السياسية في التدهور، وخاصة بعد صعود الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني الأكثر استبداداً وحزماً في الخارج شي جين بينج إلى السلطة في عام 2012. وقد أدرك القادة في واشنطن والعواصم الحليفة في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ أن القوة الاقتصادية المتنامية للصين قد ترجمت إلى قدرة أكبر للحزب الشيوعي الصيني على قمع أي معارضة، أو إمكانية للتعددية السياسية داخل الصين. وأنهم كانوا يساعدون الصين في رحلتها نحو الاكتفاء الذاتي العسكري والتقني الأكبر، والذي بدوره يمكّن الصين من تحديهم في الخارج.

لقد مزقت السنوات العشر الماضية الحجاب عن فكرة مفادها أن العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تكون معزولة عن هذه التوترات السياسية المتنامية. وكان الأمل هو أن تتمكن الولايات المتحدة والصين، على النقيض من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، من أن تصبحا أقوى معًا. ولكن بدلاً من ذلك، انزلقتا إلى ما أُطلق عليه لأول مرة في عام 1951، بعد أربع سنوات من بدء الحرب الباردة الأخيرة، باعتباره "معضلة أمنية"، حيث تؤدي تصرفات أحد الجانبين لزيادة أمنه إلى توليد انعدام أمن جديد وردود أفعال مضادة في الجانب الآخر، مما يجر كليهما إلى دوامة لا مفر منها نحو الحرب.

ومن الممكن تجنب الانزلاق إلى التنافس العدائي المدمر الذي ميز الحرب الباردة الأخيرة من خلال المشاورات المنتظمة، وقنوات الاتصالات في حالات الأزمات، لكن المشكلة هي أن هاتين الدولتين تقفان على جانبين متقابلين من منافسة عالمية عميقة ومفتوحة بين نظامين سياسيين غير متوافقين وعدائيين لبعضهما البعض. والحل، وفقاً لمحاوري الصينيين، هو أن تثبت الصين أنها لا تريد أن تحل محل الولايات المتحدة كقوة مهيمنة في العالم، وأن تقبل الولايات المتحدة صعود الصين باعتبارها نداً لها على المستوى العالمي وكذلك في آسيا. إن هذا من شأنه أن يسمح للجانبين بالتعايش السلمي وتجنب تكرار الحروب العالمية في النصف الأول من القرن العشرين، أو الحرب الباردة في النصف الثاني منها.

ولكنني زعمت أنهم أخطأوا الهدف. من المؤكد أن المعضلة الأمنية بين الولايات المتحدة والصين يمكن تخفيفها من خلال تدابير بناء الثقة والأطر التفاوضية للتعاون الاقتصادي والمنافسة. ولكننا بحاجة إلى إدراك أن الصراع بين الجانبين هو أيضا أيديولوجي، وللولايات المتحدة والصين رؤى مختلفة ليس فقط لأفضل شكل من أشكال الحكم المحلي، بل وأيضا للنظام الدولي. وكلاهما يريد أن يهيم.

طرح كتاب روبن نيبليت سؤالا هاما هو: لماذا دخلنا في حرب باردة جديدة ولم نعد في سفوحها فقط؟ وهو يقول: تعتبر تايوان، البؤرة الإشعال للحرب الباردة، وهي بؤرة ديمقراطية بجوار العملاق الشيوعي، بمثابة برميل البارود في هذه الحرب الباردة. ولماذا يعمل بطلاها بجدية شديدة لجذب الحلفاء والأصدقاء إلى جانبهما من مختلف أنحاء العالم، وخاصة البلدان خارج نصف الكرة الشمالي التي تشكل معًا ما يسمى الآن بالجنوب العالمي. وهذا هو السبب وراء أن المنافسة تشمل جميع أدوات الحكم الرئيسية: الدبلوماسية والتكنولوجيا والقوة العسكرية والاستخبارات والمساعدات الخارجية والثقافة، والأهم من ذلك التجارة والاستثمار. ففي نهاية المطاف، إذا كانت قوتان متكافئتان ومسلحتان نوويًا متورطتين في مثل هذا التنافس العميق الجذور، فإن معركة التفوق الاقتصادي والتكنولوجي ستكون ذات أهمية قصوى، وستكون الشركات في الخطوط الأمامية، سواء أحبت ذلك أم لا.

نحن نقف في بداية الحرب الباردة الجديدة، دون أي إحساس بكيفية أو متى ستنتهي. إن فهم هذا والاختلافات الرئيسية الأخرى بين الحربين الباردتين يشكل شرطًا أساسيًا لتجنب الانتقال العرضي أو الواعي إلى حرب ساخنة مدمرة عالميًا.

ويطرح هذا الكتاب الأسئلة التالية: كيف تختلف الصين عن الاتحاد السوفييتي؟ وكيف تختلف الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين عن الولايات المتحدة في أواخر القرن العشرين؟ وما هي أولويات البلدين في الجنوب العالمي، وأي المؤسسات الدولية ستكون الأكثر فعالية في عالم أكثر انقسامًا؟

والإجابة على هذه الأسئلة مهمة إذا كان الجانبان لا يزالان يتعاونان في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، يضع الكتاب أيضًا خمس قواعد لإدارة المخاطر الكامنة في المراحل المبكرة من الحرب الباردة الجديدة ومنع الانهيار الكامل للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وهي توفر إمكانية أنه عندما تنتهي الحرب أخيرًا، فإن المزيد من البلدان والشعوب سوف تتبنى الحريات المنصوص عليها في أنظمة الحكم الديمقراطية أكثر مما تفعل اليوم.

إن فهم الاختلافات بين الصين اليوم والاتحاد السوفييتي أثناء الحرب الباردة الأخيرة يشكل نقطة انطلاق جيدة لتقييم الاختلافات الرئيسية بين الصراع الجيوسياسي الذي حدد النصف الثاني من القرن العشرين، والصراع الذي سيحدد النصف الأول من القرن الحادي والعشرين على الأقل. وكما فعل الاتحاد السوفييتي من قبل، تشكل الصين اليوم القطب المغناطيسي المهيمن لشكل من أشكال الحكم والنظرة الدولية، وهو المنافس لمجتمع الدول، بقيادة الولايات المتحدة، التي تعرف نفسها بأنها ديمقراطيات ليبرالية. ولكن كما سنرى، تشكل الصين تحدياً بنيوياً أكثر أهمية للولايات المتحدة وحلفائها مما كان يشكله الاتحاد السوفييتي. لماذا؟ لأن الصين لا تزال في بداية حشد قوتها المتنامية لخدمة سياساتها الخارجية، ومصادر قوتها أكثر اتساعاً وتنوعاً من مصادر الاتحاد السوفييتي.

الحدود المتأصلة للقوة السوفييتية

كان للمكانة الرفيعة التي احتلها الاتحاد السوفييتي في الشؤون الدولية بعد عام 1945 علاقة كبيرة بدوره كواحد من المنتصرين الرئيسيين، إلى جانب الولايات المتحدة، في نهاية الحرب العالمية الثانية. ووفقًا لمعظم المقاييس، بلغ الاتحاد السوفييتي ذروته النسبية خلال العقد الأول من الحرب الباردة الأولى.

يهتم الكتاب بالمقارنة بين الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة من ناحية وبين الصين والولايات المتحدة من ناحية وتحليلها، للتنبؤ بالقادم واستعراض أسباب النجاح والفشل في تحويلها إلى حرب ساخنة فيقول:

كانت نواة الحرب الباردة الأولى تكمن في أوروبا، حيث واجه الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو الولايات المتحدة وحلف الناتو. كانت أطراف الصراع السوفيتي الأمريكي، سواء في كوبا وأمريكا الوسطى أو فيتنام أو أنغولا، تدور في الغالب حول إظهار النفوذ العالمي والمصداقية لحلفائهما، أو البحث عن نقاط الضعف، أو صرف انتباه الطرف الآخر عن المسرح الأوروبي المحوري لمنافستهما. في المقابل، فإن الجمع بين حجم الصين وهشاشتها الاقتصادية يعني أن التنافس على النفوذ بين الولايات المتحدة والصين سيكون عالميًا بحق. وستدور أحداث الحرب الباردة الجديدة في المقام الأول فيما يُسمى الآن بالجنوب العالمي: في إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وجنوب وجنوب شرق آسيا، وهي جميع المناطق التي تتحدى فيها الصين مكانة أمريكا الراسخة كقوة رائدة تقع عند التقاطعات الاستراتيجية للعالم.

الحفاظ على الاستقرار في الداخل

التحديات التي تواجه الصين ليست خارجية فحسب. مثل الحزب الشيوعي السوفيتي، قد يبدو الحزب الشيوعي الصيني وكأنه يمتلك سلطة استبدادية شبه مطلقة، لكنه لا يزال يحمل في طياته بصمة حركة ثورية سرية، مدفوعة بشعور عميق وغريزي بعدم الأمان. ونظرًا لتاريخ الصين الطويل، تخشى قيادة الحزب الشيوعي الصيني الاضطرابات الشعبية والانفصالية العرقية على حد سواء. ونظرًا لقرن الإذلال الذي عاشته الصين، ومؤخرًا انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، يعتقد الحزب أن هذه نقاط ضعف يمكن للولايات المتحدة استغلالها.

لذلك، فإن أحد المبادئ الأساسية لقيادة الحزب الشيوعي الصيني هو عدم التسامح المطلق مع المعارضة السياسية، أو أي شكل آخر من أشكال التنافس السياسي - سواء من الأفراد أو المحامين أو النقابات أو المنظمات غير الحكومية. في عهد شي جين بينغ، عزز الحزب الشيوعي الصيني سيطرته على المعلومات العامة، وضرب بيد من حديد أي شكل من أشكال المعارضة. ونشر عشرات الآلاف من المسؤولين لإدارة "جدار الحماية العظيم" الذي يهدف إلى عزل الشعب الصيني عن الإنترنت العالمي. ويجري الحزب باستمرار تجارب على أشكال جديدة من التتبع والمراقبة الرقمية تجمع بين الحماية الإيجابية للمواطنين من الشركات عديمة الضمير، وبرامج متطورة تستهدف مراقبة المعارضين والأقليات والسيطرة عليهم، باستخدام أدوات تتراوح بين قواعد بيانات الحمض النووي وتقنيات التعرف على الوجه.

الجزء الآخر من العقد بين الحزب والشعب هو أن يحقق المواطنون الصينيون مستوى من الرفاهية الشخصية لا يقل عن مستوى الدول المتقدمة الأخرى حول العالم. ويكمن تحقيق هذا الجزء الثاني من العقد في صميم أحد أعمق الاختلافات بين الحرب الباردة الحالية والسابقة. لقد تعلم الحزب الشيوعي الصيني درسًا مهمًا من خلال مشاهدة انهيار الاتحاد السوفيتي. فمنذ عهد دينغ شياو بينغ، كانت الأولوية القصوى للحزب هي تسريع النمو الاقتصادي الصيني دون السماح بأي تحدٍ لسلطة الحزب. ولتحقيق ذلك، ركز الحزب جهوده على الإصلاح الاقتصادي المحلي، دون عملية الانفتاح السياسي والشفافية الموازية التي اعتقد غورباتشوف أنها مقدمة ضرورية للإصلاح.

ويكمن هذا التركيز على الإصلاح الاقتصادي وراء القرار الاستراتيجي للحزب الشيوعي الصيني في عهد دينغ، بالتخلي عن الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والانخراط في الاقتصاد العالمي. على عكس نظرائهم السوفييت السابقين، لم يسع قادة الحزب الشيوعي الصيني إلى إنشاء نظام اقتصادي عالمي موازٍ كوسيلةٍ لتعزيز نظامهم الماركسي اللينيني في الداخل. وبقدر ما لديهم من هدف اقتصادي عالمي شامل، فهو الاستفادة من التجارة والاستثمار مع بقية العالم لدفع عجلة النمو المحلي، وبالتالي حماية الحزب من التخريب الخارجي أو الداخلي.

يرى القادة الروس، على غرار أسلافهم السوفييت، أن التكامل الاقتصادي العالمي يُشكل خطرًا على سلطتهم وسيادة دولتهم. في المقابل، يرى الحزب الشيوعي الصيني المشاركة في العولمة الاقتصادية فرصةً لتوسيع قوته الاقتصادية ونفوذه السياسي. ويأمل أن يُمكّنه حجم الصين، في نهاية المطاف، من الهيمنة على الاقتصاد العالمي، وبالتالي تعزيز الأمن الداخلي للصين.

وعلى عكس الاتحاد السوفييتي، تستطيع الصين فرض شروطها على الآخرين، وعلى عكس الولايات المتحدة وحلفائها، يسمح لها نظامها السياسي المركزي بالسعي إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية الوطنية بشكل أكثر اتساقًا. ومع ذلك، لا يزال الحزب الشيوعي الصيني يسعى إلى التحكم في مدى مشاركة البلاد في العولمة الاقتصادية. ولهذا السبب، يُقيّد الاستثمار الأجنبي في القطاعات الاقتصادية الحساسة؛ ولهذا السبب أعاد تأكيد الدور المركزي للشركات المملوكة للدولة في القطاعات الحيوية؛ ولهذا السبب لم يرفع بنك الشعب الصيني حتى الآن ضوابط رأس المال ولم يُمكّن من التدويل الكامل للرنمينبي (RMB)، العملة الصينية. قد تكون غريزة السيطرة هذه نقطة ضعف - كما اكتشف الحزب الشيوعي الصيني عندما أدى التحفيز المفرط في الفترة 2009-2014 إلى تضخمٍ هائلٍ في قطاع البناء الحضري وازدهارٍ ثم ركودٍ في قطاع العقارات. كما أقدمت الشركات الصينية على العديد من الرهانات الخاسرة على الصعيد الدولي عند إطلاقها مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها شي جين بينغ، بدءًا من ميناء هامبانتوتا المفلس في سريلانكا ووصولًا إلى مشروع السكك الحديدية الفاشل الذي يربط كينيا وأوغندا.

ومع ذلك، فإن مدى تغيير الصين للسياق الاقتصادي العالمي، ليس فقط لنفسها، بل أيضًا لبقية العالم، يشير إلى الاختلاف الجوهري التالي بين هذه الحرب الباردة والحرب الباردة السابقة. لقد بدأت الصين والولايات المتحدة وحلفاؤها القرن الحادي والعشرين بترابط وثيق، بل قد يصفه البعض بأنه لا ينفصم.

------------------------

قراءة وتعليق: هالة البدري