* الحملات الدعائية من الغرب لا تعرف عدوا واحدا أو منافسا واحدا، وإنما نجدها تتنقل من دولة إلى أخرى

* من الصعب تغيير "ما اعتبروه من الحقائق" بكتاب واحد أو بفيلم بعدما أصبحت يقينا لا نقاش فيه عند الفرد، وإلا فإن البناء المعرفي عند الغربي سيتارجح ويهتز

* الحضارة الصينية تنفرد بانها شاركت العالم كل اكتشافاتها دون ان تفرض تقاليدها أو لغتها أو دينها

دأبت الماكينة الإعلامية الغربية، ومنذ أكثر من قرن، على استخدام صور تقلل من شأن الثقافات الأخرى غير الأوروبية، حتى أصبحت هذه الصور حقائق بالنسبة للمواطنين الغربيين، بمن فيهم من سياسيين وإعلاميين وكتاب ومشاهير. ففي تكرار المشاهدة لهذه الصور أصبح المواطن الغربي مقتنعا بأن ذلك ليس إلا حقيقة مسلما بها، مهما بلغت من درجات مهينة للثقافات الأخرى. وخير دليل على ذلك، والأكثر تأثيرا، هو ما قام به به صناع السينما في هوليوود منذ بداية القرن الماضي. فجميعنا شاهد كيف صوّرت هوليوود الهنود الحمر في معظم افلام الكاوبوي، كمجموعة بدائية لا تستحق ان تعيش في تلك القارة، ولو لم يأت الأوروبيون القادمون من العالم المتحضر، لبقيت هذه المجموعات، ولم تقدمهم كشعوب القارة الاصليين، التي كانت تعيش في ظلام حضاري. وبذا اشاعت هذه الدعاية فهما يدعم ان الأوروبيين لم يكونوا يوما محتلين، بل محررين. ولم يقتصر الحال على سكان القارة الأميركية الأصليين وحسب، بل تعداه لمعظم شعوب العالم من غير الأصول الأوروبية، وخاصة الغربية منها.

فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، واثناء عقود الحرب الباردة مع المعسكر الإشتراكي، دأبت ماكينة الإعلام هذه على تصوير الروس وكانهم إما راغبين في الهروب من وحشية النظام الإشتراكي أو أنهم يعملون كجواسيس شيوعيين، وأن شعوب الاتحاد السوفيتي والدول الإشتراكية آنذاك يعانون جميعهم من الفقر والعوز، وبالطبع من التأخر الحضاري. وكذلك هو الحال بالنسبة للأفارقة واليابانيين والصينيين والعرب والمسلمين.

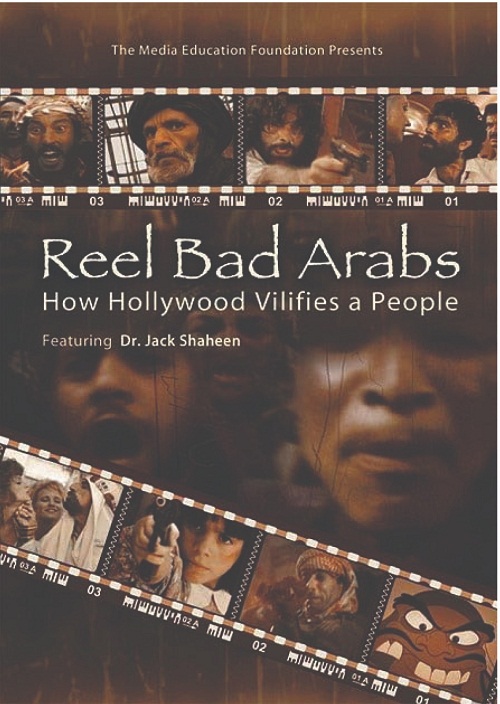

في مطلع هذا القرن، وعلى وجه التحديد في عام 2005 ، اصدر الباحث في جامعة نيويورك، د.جاك شاهين، كتابا مهما بعنوان "العربي السئ حقا"، وثق فيه ما عكسته هوليوود خلال مائة عام من صورة للعربي! وبعد نجاح هذا الكتاب في الأوساط الأكاديمية، وبالتحديد في كليات الإعلام والصحافة، تم تحويل الكتاب الى فيلم وثائقي بنفس العنوان. ولكن وللاسف، بقيت أهمية هذا الكتاب والفيلم الوثائقي محصورة في الحيز الأكاديمي فقط. ولنا أن نتساءل، لماذا لم تنتشر مثل هذه الحقائق؟ أظن، ومن تجربتي خلال أكثر من أربعة عقود مع الغربيين، إن كانوا أوروبيين أو أمريكيين، أنه من الصعب تغيير "ما اعتبروه من الحقائق" بكتاب واحد أو بفيلم بعدما أصبحت يقينا لا نقاش فيه عند الفرد، وإلا فإن البناء المعرفي عند الغربي سيتارجح ويهتز، وحرصا على عدم انهياره، يفضل المرء ان يتنكر لكل ما يمكن أن يكشف عن زيف هذه "الحقائق" عنده.

في بداية الثمانينات، مكثت لفترة في أميركا بسبب الدراسة، وحينها كانت الحرب الباردة مشتعلة مع المنظومة الإشتراكية من جهة والحرب الاقتصادية مع اليابان من جهة اخرى. ولا زلت اذكر ان بروفيسورا في القسم الذي كنت أدرس فيه، كان يكرر "حاذروا، فإن السوفييت على أبوابنا!". ولم يقتصر الأمر على الأكاديميين فقط، وانما كان شائعا بين الناس جميعا، ان هناك خطر داهم على هذا العالم "الحر" وعلى كل مكتسباته من قبل المعسكر الإشتراكي، وأن على الجميع محاربتهم ومحاربة كل من ينتمي لأفكارهم بكل ما توفر من مؤهلات، وعلينا منعهم من "التجسس" علينا وسرقة معرفتنا. ولأنني كنت قد رأيت كيف كان للاتحادات والمنظمات المهنية دور واسع وبنّاء في أوروبا، وجدته غريبا أن ينعت كل من ينتمي الى منظمة مهنية "بالشيوعي". وعندما كنا نستغرب من التقليل من شأن التطور في المنظومة الإشتراكية، نجابههم بان المجتمع الإشتراكي يملك من القدرات والعلوم ما ينافس الغرب به، وإلا لما هذا التخوف أن كان الغرب يسبقهم باشواط، كما يدعي الغرب؟ كانوا يتمسكون بالصمت، ويتمسكون بالانكار وبتكرار حجج واهية لا تتعدى الكراهية بسبب التأثير الإعلامي. أما الاتحادات المهنية، وخاصة اتحاد العمال، فكان يمثل لهم "طابورا خامسا" يعمل على خرق المجتمع وإضعافه. أما اليابان، فقد كانت في قمة تفوقها الاقتصادي، عندما أصبحت صادراتها تنافس الإنتاج الغربي، خاصة في مجال الإليكترونيات والسيارات والدراجات البخارية والعديد من الأدوات المنزلية، الأمر الذي لم يرق للغربيين الذين انهالوا على اليابان بحملة دعائية واسعة، أعادوا فيها للاذهان الموقف الذي اتخذته اليابان في الاصطفاف مع الفاشية والنازية اثناء الحرب العالمية الثانية، وكيف انتهت اليابان باستسلامها بعد إلقاء اول قنبلتين نوويتين على اراضيها. وكانت الدعاية تذهب بعيدا للتنكيل بثقافة اليابان العريقة، وعرضها وكأنها ثقافة فاشية فقط لا يمكن احترامها، وبذا علينا ان ننبذ منتجاتها. وقد ذهب البعض، بما في ذلك الإعلام الأميركي، إلى أبعد من ذلك، حيث أخذوا في الترويج لخطر التطور الاقتصادي في اليابان على مكاسب الفرد في الغرب وعلى حياته وحياة أبنائه، وكان الإعلام يومها يدعو إلى مقاطعة الإنتاج الياباني!

وقد شهدنا كيف أن هذه الحملات الدعائية من الغرب لا تعرف عدوا واحدا أو منافسا واحدا، وإنما نجدها تتنقل من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرى، حسب ما يطيب للغرب أو حسبما يتناسب مع مصالحه الاقتصادية والسلطوية، ولا داعي لنذكر بكل هذه الحملات، ضد العرب بعد حرب أكتوبر أو ضد الإيرانيين بعد مجئ الخميني أو ضد روسيا بعد نهوضها من حالة الضعف التي أصابتها بعد تفكك المنظومة الإشتراكية وانهيار النظام الشيوعي.

واليوم، أو منذ بضع سنين، بدأت الحملة الشرسة تتوجه نحو بلد جديد، الصين، بعد أن استطاعت الأخيرة وخلال ثلاثين عاما فقط الانتقال من دولة شبه معدمة الى مصاف الدول المتقدمة، بل أخذت تتفوق وفي كثير من المجالات على دول عديدة في الغرب، خاصة الأوروبية منها، وأصبحت تنافس الاقتصاد الأكبر في هذه المنظومة، الاقتصاد الأميركي. ومع كل ذلك نجد أن الرؤية الراسخة حول تقشف المواطن الصيني وانعدام إمكانياته من الإبداع ودأبه على التقليد واحترافه للصناعات الرخيصة.. الخ، من تلك الاحكام المسبقة التي رسمتها الدعاية الغربية، نجدها لا زالت تتردد في الإعلام والأوساط الثقافية، رغم ان الصين نجحت ولأول مرة في تاريخ البشرية أن تنقل أكثر من سبعمائة مليون مواطن من حالة الفقر إلى الطبقات الوسطى، وهذا العدد يفوق جميع سكان دول الاتحاد الأوروبي أو سكان الوطن العربي. ولم يقتصر التقدم الاقتصادي في المجتمع الصيني على محاربة الفقر فقط، وإنما نجد أن هذه الدولة بدأت تنافس الغرب في معظم نواحي الانتاج الصناعي والتكنولوجي والعلمي، والأهم من ذلك عند الغرب، هو التقدم العسكري الذي تعده الولايات المتحدة حكرا لها وتدعي أن أي تطور عسكري في أي بلد في العالم يهدد مصالحها القومية!

في زيارتي الأخيرة للصين هذا العام، تسنى لي زيارة مدينة سوچو (Suzhou) الساحرة، وقبل زيارتي لها قد قرأت بأنها إحدى المدن التي يقلد بها الصينيون مدن الغرب الساحرة، وهي ليست إلا نسخة لمدينة البندقية الإيطالية الشهيرة بالمياه التي تحيط جزءا منها وبزوارقها الفريدة (الجندول) التي يتم التنقل بواسطتها. ولكن هل لهذه الاطروحة من مصداقية؟ بالطبع لا. فمدينة سوچو هي مدينة قديمة يعود تاريخ نشاتها إلى القرن الخامس قبل الميلاد تحت حكم سلالة "چو" ويعود تاريخ ازدهارها إلى القرن السادس بعد الميلاد اثناء حكم سلالة "سو"، ومنها جاء الاسم "سوچو". وقد بلغ تالق ازدهارها في مطلع القرن السابع عشر وحتى بداية القرن العشرين.

أما عن أوجه الشبه، فليس أكثر من أن مياه القنوات تحيطها من الجهات الأربع وتتخللها قنوات صغيرة متفرعة، وهنا ينتهي الشبه، وذلك لأنها مدينة متصلة بالبر ولها العديد من الجسور والقناطر التي تربطها ببعضها. ولكن أطروحة ان الصين بلد يجيد تقليد الاخرين ويسرق من الشعوب الأخرى، لا تزال حية ويتناقلها الغربيون والشرقيون على حد سواء، متناسين أن تقليد الشعوب لبعضها هو أمر طبيعي، مارسته جميع الثقافات والحضارات خلال تاريخ البشرية. والتقليد، أو الاقتباس من الحضارات الأخرى هو ما أوصل الأوروبيين إلى ما هم عليه اليوم، وذلك لان الحضارة الأوروبية لم تولد من رحم ذاتها، وإنما قامت على الحضارات التي سبقتها، وبالذات على ما أنتجته الحضارة الإسلامية، خاصة حضارة الأندلس، التي قامت هي الأخرى على حضارات سبقتها، مثل حضارة وادي الرافدين والفرعونية والإغريقية والفارسية والهندية. وهكذا هو حال جميع الحضارات.

والتعلم من الآخرين ليس عيبا وإنما ضرورة لتقدم الشعوب. ولسنا هنا بصدد تعداد الاكتشافات التي تم التوصل لها هنا او هناك والتي ساهمت في ازدهار المجتمعات خلال التاريخ القديم والحديث، ولكن لا أحد ينكر أهمية الورق والحبر والبارود والبوصلة، وغيرها الكثير من الاكتشافات التي لا يختلف أحد في الغرب على أنها من اكتشافات الحضارة الصينية القديمة. والجدير ذكره هنا، أن الحضارة الصينية تنفرد بانها شاركت العالم كل اكتشافاتها دون ان تفرض تقاليدها أو لغتها أو دينها على الشعوب الأخرى. أما التقليد أو الاقتباس، فهو أمر لا يخجل منه الصينيون، حسب ما اطلعت عليه أثناء عملي معهم منذ أكثر من سبعة أعوام، بل على العكس، يذكرون من كان مكتشفه الأول ويضيفون كيف تسنى لهم تطويره أو تحسينه او كيف أعادوا صنعه أو استخدامه بمواد أفضل أو أرخص.

كل ذلك تبادر إلى ذهني أثناء زيارتي الأخيرة لمدينة "سوچو" التي تتميز بسحر حدائقها القديمة، ذلك التقليد الذي يعود إلى ما يزيد عن الألفي عام والذي اقتبسه اليابانيون ووضعوا بصماتهم عليه لما يتناسب مع ظروف مناخهم، حتى أصبح تصميم الحدائق الياباني متميزا في العالم. أما حدائق "سوچو" فتمتاز ليس فقط بمساحاتها الواسعة وانما بجمعها للعناصر الاساسية للحياة، حسب الفلسفة الصينية القديمة، ألا وهي الماء والنبات والحيوان والحجر أيضا. ففي كل حديقة تجد أن النباتات، من أشجارعالية تبلغ من العمر قرونا، ومن شجيرات وأزهار وأعشاب متنوعة، جميعها يتألق من بين صخور تختلف أحجامها وأشكالها حسب الشكل المعماري المصمم لها، بينما تمر المياه بينها وحولها كجداول وسواقي، تتجمع في بحيرات صغيرة لتحتضن هذه الإبداعات وتشكل نسيجا متجانسا من السحر الطبيعي الذي تدخل فيه الإنسان من أجل إبراز حسنه فقط، وليس للاستفادة منه واستغلاله فقط، بعد أن سمح للحيوانات أن تعيش في بيئتها الطبيعية. كذلك نجد في هذه الحدائق مسقفات خشبية مفتوحة للاستراحة ولمن يقصد التأمل والإلهام، ولذلك كانت في القديم منتجعا للفلاسفة والشعراء والسياسيين وحتى رجال الأعمال. أما اليوم فهي مزارا يقصده الصينيون والسواح على حد سواء، في عطلهم السنوية والمناسبات الوطنية.

وفي بعض الأعياد مازال الصينيون يحرصون على ارتداء الزي الصيني الذي يعود إلى حقبات ازدهار المدينة، وهم يتجولون في المدينة، يلتقطون الصور التذكارية في هذه الحدائق. وكما اطلعت، فإن كل فتاة صينية ومعظم الفتيان يحرصون على ممارسة هذا التقليد ولو لمرة واحدة في حياتهم، مستلهمين من القديم بينما يعيشون الحديث ويتطلعون إلى ما هو قادم. كذلك ما يميز هذه المدينة هو أنها حرصت على إبقاء الصناعات القديمة التي اشتهرت بها هذه المدينة، خاصة صناعة الحرير، حيث المشاغل اليدوية والمغازل القديمة لا زالت تستعمل في إنتاج أفضل أنواع الحرير وأغلاه في العالم. أما ما يطلق عليه بالطب والدواء الصيني، فنجده هو الآخر لا يزال مزدهرا في هذه المدينة، حيث توجد أكبر جامعة للطب الصيني، وأقدم صيدلية تعتمد المنتجات الطبيعية، وهي خليط من النباتات والمواد الحيوانية والمواد غير الحيوية، مثل المعادن والاملاح، جميعها تجمع وتنقح وتمزج حسب وصفات الطبيب المختص كعلاج طبيعي، إضافة إلى مراكز للعلاج الصيني والطبيعي، مثل العلاج بوخز الإبر والمساج وكؤوس الشفط وغيرها من طرق العلاج التي تمارس هناك منذ أكثر من الفي عام. وقد حافظ الصينيون على الطراز القديم في البناء، خاصة حول القنوات التي تحيط مركز المدينة القديم، حيت المباني لا يزيد ارتفاعها عن الطابقين، بنيت بالحجر الأبيض والأسود، كما كانت عليه المدينة منذ نشأتها.

ما يثير الانتباه، والدهشة في غالب الأحيان، أن تواجد هذه السمات الأصيلة لم يجعل الصينيين "رجعيين"، يتمسكون بأصول قديمة ويرفضون التطور الذي تفرضه الحياة في أي مجتمع، بل استطاعوا أن يتخلصوا من الكثير من العادات والتقاليد غير المناسبة للعصر، وفي نفس الوقت حافظوا على ما هو مفيد. ولذا نجدهم يمزجون بين سحر القديم ومنفعته والحياة العصرية بما فيها من حداثة وتطور، وهم منفتحون لتبني ما هو جديد حتى وإن كان مصدره غير صيني. إن هذا المزج ينفرد به الصينيون، وعلى الأكثر هو أحد الأسباب، إن لم يكن السبب الأهم، وراء تقدمهم الاجتماعي السريع. ففي نفس هذه المدينة وعلى جانب آخر منها، تجد هناك المباني الشاهقة والمعامل الحديثة والسيارات الكهربائية الصينية الصنع، تتواجد جميعها في انسجام يتحكم به المواطن بما تمليه عليه احتياجاته، جامعا بين ثقافته القديمة والحديثة.

-----------------------

بقلم: د. سليم العبدلي

* كاتب وأكاديمي من الدنمارك