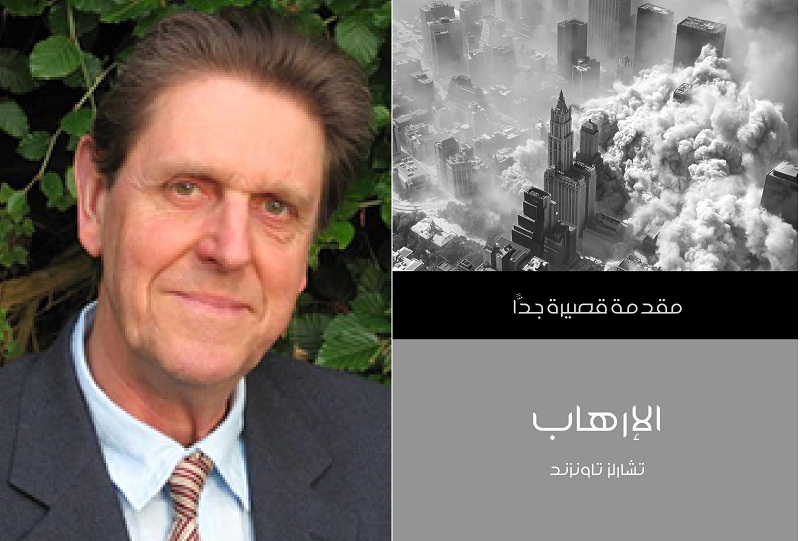

يؤكد تشارلز تاونزند أستاذ التاريخ الدولي بجامعة كيل وزميل الأكاديمية البريطانية في كتابه "الإرهاب" أن الإرهاب يقض مضاجع الناس، ويفعل ذلك عمدا؛ فهذا هو الهدف منه، ولهذا السبب شغل جانبا كبيرا من اهتمامنا في السنوات الأولى من القرن الـ 21. فبينما يتخذ الشعور بعدم الأمان صورا كثيرة، فلا شيء آخر يتلاعب بشعورنا بالخطر أكثر من الإرهاب. بعد هجمات 11 سبتمبر، وجدنا أنفسنا في حالة طوارئ تبدو لانهائية ودائمة، "حرب ضد الإرهاب"، تتساوي تداعياتها في صعوبة تفسيرها مع الإرهاب نفسه. فليس من السهل مطلقًا فهم الإرهاب، لا سيما في أعقاب هجوم إرهابي.

عندما يشعر المجتمع بالتهديد، عادة ما تُقاوم محاولات التحليل العقلاني علانية، باعتبارها تساعد العدو وتواسيه، بل وتتعاطف معه. غير أنه بدون هذا التحليل، تبدو مقاومة الإرهاب نضالًا محيرًا ضد خطر غير محدد. وعلى الرغم من أن الإرهاب قد يبدو عقلانيًّا في بعض الأحيان، فإنه كثيرًا ما يبدو وكأنه ينحرف عن جادة "التفكير المنطقي" بحيث يصبح ليس فقط غير مبرر، بل وعدوانيا، أو جنونيا، أو "بلا عقل".

يناقش تاونزند في كتابه الصادر عن مؤسسة هنداوي أصول الإرهاب في التاريخ: أول الجماعات الإرهابية، والميراث الفلسفي لمبدأ "الدعاية بالفعل"، وعمليات الاغتيال بوصفها إرهابًا، والإرهاب إبان الثورة الفرنسية. كما يستكشف أنواعا مختلفة من الإرهاب: الإرهاب الثوري، والإرهاب القومي، والإرهاب الديني، وينهي كتابه بمناقشة استراتيجية مكافحة الإرهاب، ويوضح بدقة المخاطر المتأصلة في هذا النهج.

يقول أنه من الشائع في عصرنا أن يكون من يعتبره البعض إرهابيًّا يعتبره البعض الآخر مقاتلًا من أجل الحرية، أو الإرهاب الذي يرتكبه أحدهم هو في عين الآخرين بطولة. هذا حقيقة بديهية؛ لكن هل هذا صحيح؟ هل يمكن أن يساعدنا هذا على فهم طبيعة الإرهاب؟ يستبعد كثير من الكتاب المتخصصين في شئون الإرهاب هذه الحقيقة تمامًا، لكن ربما نستطيع أن ننظر إلى الأسباب التي جعلت من هذه النسبية مسألة لافتة للنظر بهذا الشكل، وإلى طرق لاختبار ما إذا كان الإرهاب يمثِّل حقًّا استراتيجية للتحرير. إن ثمة أسباب واضحة لهذه النسبية.

حاز الإرهاب ـ كمفهوم سياسي متميز ـ على اسمه (بل وجزء كبير من سمعته السيئة) من أعمال القابضين على زمام الحكم في الدولة، ربما أول نظام في العصر الحديث، الميثاق الفرنسي للسنة الثانية من الثورة الفرنسية (1793-1794). منذ ذلك الحين، كانت الحكومات ـ وفق أي مقياس كمي ـ تعتبر أكثر مستخدمي العنف الإرهابي. لكن لا توجد أي إشارة على ذلك في الخطاب الرسمي السائد، سواء على مستوى القانون المحلي أو الدولي. في إطار ذلك الخطاب، يستخدم الإرهاب من قبل المتطرفين ـ أي المتمردين ـ ضد النظام القائم؛ أي الدولة.

ويضيف تاونزند "لم يكن من الصعب كشف النفاق أو ازدواجية المعايير في هذا السياق، وذلك ليس فقط بالنسبة للاسلطويين الذين يصرون على أن عنف مظاهراتهم يعتبر ضئيلًا مقارنة "بالعنف المتأصل في النظام". ومع مرور سنوات القرن العشرين، لم يفت على المراقبين ملاحظة أن الدول التي تتهددها حركات قومية أقل تطرفًا بكثير، كانت تَصِمُ أساليب المقاومة التي تتبعها هذه الحركات بأنها إرهاب، وكانت تستبعد منفذيها خارج عالم السياسة باعتبارهم خارجين على القانون الأخلاقي. لكن أحيانا كانت الدول تتوصل بالفعل إلى اتفاقيات وتفاهمات سياسية مع هؤلاء "السفاحين" و"القتلة"، الذين يُزعم أنهم يستمدون سلطتهم من ممارسة الترويع العنيف ضد الغالبية الملتزمة بالقانون. لعل أول وأبرز الأمثلة على الخارجين على القانون ممن استُوعبوا في العملية السياسية مايكل كولينز من الجيش الجمهوري الأيرلندي في عام 1921 وقد تبعه كثيرون.

ويرى تاونزند أن إشارة بعض الكتاب إلى أنه بدلًا من السعي وراء سراب تعريف دقيق للإرهاب، سيكون من الأكثر منطقية بناء نمط من أنواع الأعمال التي تُعَد أعمالًا إرهابية. من المؤكد أن كثيرًا من الأعمال التي تلجأ الجماعات الإرهابية إلى استخدامها مرارًا ـ مثل عمليات الاغتيال والاختطاف واختطاف الطائرات ـ لا تُستخدم إلا نادرًا ـ هذا إن كانت تستخدم من الأساس ـ في سياق الصراعات العسكرية التقليدية، فهي تبدو وكأنها تشير إلى نوع خاص من العنف. لكن لن تلبث قائمة من هذا النوع أن تختفي؛ نظرًا لأن الكثير من الأعمال الإرهابية تحاكي الأعمال العسكرية أو الإجرامية. على أي حال، في نهاية الأمر لا تعتبر الأعمال في حد ذاتها هي السمة المميزة للإرهاب، وإنما هو الغرض السياسي من ورائها. فكما يقول عالم السياسة سونيل كلناني "تعتبر إثارة الفزع تكتيكًا، وسيلة عنف عشوائية .. يتساوى احتمال استخدمها من قبل فرد مختل مع احتمال استخدامها من قبل دولة ما. لكن الإرهاب صورة مميزة للتعبير السياسي الحديث، تستهدف تهديد قدرة الدولة على ضمان أمن مواطنيها"، ومن ثم زعمها شرعيتها.

ويلفت إلى أن بعض المراقبين انتقلوا بسرعة من الإشارة إلى نفاق استخدام الدولة لمسمى "إرهابي" إلى الإصرار على ضلوع الدولة المتساوي ـ أو الأكبر ـ في استخدام العنف الإرهابي. وقد رسم نقاد بارزون، مثل نعوم تشومسكي وريتشارد فولك، صورة للعنف الطائش الذي يرتكبه المتمردون والحكومات على حد سواء. لكن لم يكن من الضروري الذهاب بعيدًا على هذا النحو لاستنتاج أن الاستخدام المشوش والمختلط لمسمى إرهابي، فرَّغ المسمى من أي دقة أو قيمة تحليلية بحلول سبعينيات القرن العشرين. وقد كان من السهولة بمكان أيضًا بالنسبة "للإرهابيين" أن يطلقوا المسمى نفسه كذلك على متهميهم. وهكذا، أدانت الحركات السرية اليهودية الإرهاب البريطاني، وأعلنت أن الإدارة والجيش والشرطة البريطانية في فلسطين ما هي إلا منظمات إرهابية؛ وفي عام 2002 أعلنت كتائب الأقصى عن "فخرها" بوسمها بأنها منظمة إرهابية من قبل الإرهابي الأكبر في العالم؛ حكومة الولايات المتحدة. ربما تمثل الحقيقة البديهية لثنائية "الإرهاب-البطولة" ليس فقط الشك في تشويه الحقائق، بل أيضًا القبول بأن الحقيقة أكثر تعقيدًا بكثير من أن تتماشى مع هذه التصنيفات الضيقة.

ويؤكد أن استيلاء الأنظمة الفاشية والنازية على السلطة تظل خرافة، تمثِّل أقوى دعم لما يُعد على الأرجح أقوى وهم للإرهاب في العصر الحديث. في التحليل المتبصِّر الذي أجراه ثورنتون، حدد "التشويش" باعتباره "الهدف الأسمى للإرهابي"، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق جزئيًّا من خلال الإظهار بنجاح أن النظام القائم لا يستطيع ضمان النظام، بل ومن خلال تدمير الإطار الاجتماعي. أشارت حنة أرندت إلى أن الغرض النهائي من عملية الترهيب يتمثل في عزل الفرد من الدعائم الاجتماعية المعتادة. فإذا استطاع الإرهاب تحقيق ذلك، فقد ينجح في خلق وضع تتحول فيه الجموع المنقسمة على نفسها إلى الإرهابيين أنفسهم باعتبارهم مخلصين. ويمكن أن يؤدي إرهاب دعم الوجود وظيفته من خلال منظومة الدولة (سواء علانية أو سرًّا) أو من خلال الأعمال الأكثر أو الأقل تلقائية للجان الأمن الأهلية الدولة، التي تغض الدولة أحيانًا الطرف عنها.

إنه من الأهمية بمكان استيعاب كيف تفوق إرهاب الدولة على الجهود الضئيلة للمتمردين في القرن العشرين. (ربما لم تتنافس مع الأنظمة القائمة إحصائيًّا في إرهابها سوى حركتي فيت مِنه وفيت كونج). تتجنب معظم الكتابات حول الإرهاب ـ التي تركز على الأعمال المناهضة للدولة ـ هذه النقطة؛ فمثلا، يشغل مصطلح "إرهاب الدولة" 13 صفحة فقط من 768 صفحة في موسوعة الإرهاب العالمي 1997، خمس منها عن "الإرهاب الذي ترعاه الدولة"، وهو ظاهرة مختلفة إلى حد ما. ربما لا يتواءم إرهاب الدولة مع النموذج الشائع للإرهاب السري، لكن ربما لعب دورًا أكبر في تقويض المعايير الليبرالية والثقة الشعبية.

ويتابع تاونزند "يسري خلال أي تفسير لظاهرة إرهاب الدولة الصراع بين "الترويع" باعتباره منتجًا ثانويًّا شبه عشوائي للعنف القمعي الجماعي، و"الإرهاب" باعتباره منتجًا مركَّزًا عن عمد للعنف الذي يهدف إلى إثبات أمر بعينه. يشير أحد الخبراء إلى أن "الحكم عن طريق العنف والترهيب من قبل من هم في السلطة ضد مواطنيهم يطلق عليه عموما "ترويع" من أجل التمييز بين هذه الظاهرة والإرهاب؛ الذي من المفهوم أنه عنف تمارسه الكيانات غير الرسمية". لكن من الغريب أن الترويع ـ وهو الأشد فتكًا والأكثر انتشارًا خلال القرن الماضي ـ لم يثر الذعر العام قدر ما أثاره الإرهاب.

ويقول "لعل طيف خيار السياسات يبدأ من خيار قراءة الإرهاب، باعتباره عَرَضًا لغياب العدالة الاجتماعية، والرد على ذلك من خلال إجراء إصلاحات. في بعض الحالات ـ مثل الحركات الانفصالية العرقية ـ ربما تؤدي التنازلات المباشرة مبدئيا إلى القضاء على أسباب العنف. تعتبر "الأسباب الجذرية" للمشكلات الاجتماعية الأخرى أقل وضوحًا، كما تعتبر علاقتها بالعمل الإرهابي أقل مباشرة. في جميع الحالات، يعتبر خيار التكيف السياسي مُعرَّضا للاعتراض القوي، القائل إن مثل هذا الخيار يعتبر تنازلًا أمام العنف ـ ومن ثم تشجيعًا عليه. وهكذا كقاعدة، يُقدم الإصلاح باعتباره جائزة للنبذ الصريح للعنف، والإقرار بالخطأ، والتبني الصريح للمبادئ الديمقراطية. ربما يكون التوازن هنا بين ما يجب أن يأتي أولًا، توازنًا دقيقًا للغاية ـ مثلما كان الحال لسنوات عديدة في أيرلندا الشمالية ـ بحيث تتوقف العملية السياسية (عملية "السلام") تمامًا. إذا كان الحال كذلك، ففي الوقت نفسه ستُتخذ إجراءات مضادة للإرهاب للتحكم في الموقف، وللحد من العنف وصولًا إلى ما أسماه أحد الوزراء البريطانيين في غير حذر "مستوى مقبولًا". أما إذا لم تقدم الإصلاحات، أو نُظر إلى الإرهاب باعتباره جريمة، فقد يكون هناك جهد حثيث للقضاء عليه، وهو ما يتضمن اتخاذ إجراءات هجومية ممنهجة، بل وما يمكن أن يوصف "بالانتقام" من مجتمعات يُعتقد أنها تأوي إرهابيين. وعندما يُنظر إلى الإرهاب باعتباره أحد تجليات الجنون أو الشر، فقد تكون تلك الجهود عنيفة".

ويكشف تاونزند أنه أيا ما كانت النية السياسة العامة، يجب أن يكون العمل المضاد للإرهاب أكثر تمييزا ومعيارية من العمل الإرهابي. للمساهمة في وضع خريطة بنطاق الاستجابات المتاحة، سواء سياسة مضادة للإرهاب أو لمكافحة الإرهاب، ربما نبدأ أولًا بوضع تفرقة أساسية بين الإجراءات السلبية والإجراءات النشطة. إجمالًا، تشكِّل طبيعة العمل الإرهابي الإجراءات السلبية: مثلا، يعتبر زيادة الأمن في المطارات رد فعل لعمليات اختطاف الطائرات وتخريبها، وتعتبر الإجراءات الدفاعية التي يُطلق عليها "تعزيز الإجراءات الأمنية في المباني المستهدفة" رد فعل للهجمات باستخدام القنابل، وكذلك إجراءات "شبكة الأمان" لتأمين الأفراد رد فعل لعمليات الاختطاف، وهكذا.

وتمثل هذه الإجراءات مجهودات تهدف إلى تقليص الفرص المتاحة أمام الإرهابيين. كما أنها تمثل أيضا إقرارا ضمنيا باستحالة توقع العمل الإرهابي. أما الإجراءات النشطة، فربما تسعى إلى التعامل مع الموقف من خلال الاشتباك مع الجماعات الإرهابية بهدف اعتقال أفرادها أو القضاء عليهم. وتكمن الفرصة الوحيدة للنجاح في هذا الاتجاه في وضع نظام استخباراتي فعَّال، باستخدام أساليب مثل الاختراق والمراقبة للحصول على معلومات دقيقة. تمتلك الدول الحديثة عادة وكالات استخباراتية كبيرة وباهظة التكاليف، لكن سجل تاريخ نجاحات هذه الوكالات في توفير هذا النوع من المعلومات ليس متسقًا أو منتظما على أفضل تقدير. فقد وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر في دولة تنفق أموالًا طائلة على وكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، لكنها فشلت في وضع أسس إجراءات فعالة لمكافحة الإرهاب، رغم التحذير الذي تبدَّى من خلال تفجير مركز التجارة العالمي في 1994، وتحديد منظمة أسامة بن لادن باعتبارها تمثِّل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي. وكما اتضح لاحقًا، جرى تجاهل تقرير أورده أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في يوليو 2001 في أريزونا، يشير إلى عدد الأشخاص من منطقة الشرق الأوسط، الذين يتلقون دروسا في الطيران وكانوا يظهرون اهتماما شديدا بأمن المطارات؛ من قبل رؤسائه.

ويخلص تاونزند إلى أنه "من غير الوارد أن يختفي الإرهاب في حد ذاته تماما. لكن معظم الحملات الإرهابية الفردية انتهت، وتعتبر الطريقة التي انتهت بها هذه الحملات ذات دلالات قد تمدنا بمعلومات مفيدة. وجد تحليل أجرته مؤسسة راند على 648 جماعة إرهابية كانت تمارس نشاطها بين عامي 1968 و2006 أن نسبة 10% منها حققت انتصارًا، بينما سُحقت نسبة أقل قليلًا باستخدام القوة العسكرية المباشرة. يتمثل السببان الرئيسيان للقضاء على هذه الجماعات في تحقيقات الشرطة (40٪) وإجراء بعض التسويات السياسية (43٪). اختفى ما يقرب من 62٪ من إجمالي الجماعات الإرهابية، فيما اختفت 32٪ فقط من الجماعات الدينية. لم يحقق أي من هذه الجماعات الانتصار. مؤخرًا، صار من الشائع القبول بأن الحرب العالمية على الإرهاب التي شُنت في عام 2001 بهدف هزيمة كل جماعة إرهابية ذات انتشار عالمي؛ كانت حربًا أُسيء فهمها وإدارتها. وقد كان هذا الإدراك المتأخر في حد ذاته محبطًا، كما أن حقيقة أن عِقد مكافحة الإرهاب بالكامل لم يكن له أي آثار ملموسة قد تكون أكثر إحباطًا، إذا كان لنا أن نحكم وفقًا لمستويات التهديد الرسمية التي أعلنتها كل من بريطانيا والولايات المتحدة. لكن يجب أن تسهم هذه الخبرات والأحداث الماضية في دعم الاعتقاد أن الإرهاب اليوم ليس أقرب مما كان عليه قبل قرن من حيث إمكانية القضاء على الحضارة الغربية.

------------------------

تقرير: محمد الحمامصي