منذ اندلاع ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المعزول حسني مبارك، عاشت مصر فترة مضطربة، بدلاً من تعزيز عملية التغيير السياسي والمؤسسي التي تحتاجها البلاد بشدة.

أدى هذا الاضطراب إلى إعادة تمثيل السيطرة العسكرية التي أقرَّها الرئيس جمال عبد الناصر في الخمسينات والستينات، وإلى محاولة التغلب على التخلف الاقتصادي من خلال التركيز على مشاريع ضخمة تعمق فقط المشاكل.

حاليا، تتعثر مصر سياسياً واقتصادياً، وتتناقص شعبية حكومتها، التي يتسبب انفرادها بالقرار في معاناة مواطنيها.

حولت حرب الإبادة الجماعية في غزة المشكلة المصرية إلى دولية، على اعتبار أن القاهرة هي الجبهة الامامية لفلسطين، في ظل احتمالات التهجير القسري الذي يتعرض له أهل غزة، فربما يتدفق مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى سيناء، مايضعها في مركز الأزمة وحلاً ممكنًا.

ومن المشكوك فيه أن النظام، التي تمت إعادة انتخابه للتو في انتخابات غابت عنها المنافسة الحقيقية، أكثر قدرة على رسم مسار إيجابي مستقبلي مما كانت عليه في العقد الماضي. ومع ذلك، تقدم الأزمة فرصة جديدة للنظام لاستعادة مكانة مصر الدولية، وإن لن تكون البلاد مركزًا للعالم العربي مرة أخرى، كما كانت في أيام ناصر.

صعود وانهيار الديمقراطية في مصر ما بعد مبارك

كانت لدى مصر العديد من الفرص منذ عام 2011 للاستفادة من إمكانياتها كدولة كبيرة كانت لعقود مركزًا للعالم العربي، ولكنها أهدرتها جميعًا.

في عام 2011، عندما أقنعت التظاهرات الضخمة للربيع العربي الجيش بإجبار الرئيس مبارك على الاستقالة، كان هناك إمكانية للإصلاح. حينها طالبت الجموع بالتغيير، حتى لو لم يحددوا "التغيير" بوضوح، وكان الجيش يمتلك شعبية، وانتشر هتاف "الشعب والجيش أيد واحدة" بين المتظاهرين، بغض النظر عن نواياه قد تكون كانت، لم يفعل شيئًا من هذا القبيل لأن الجيش والقضاء والهيئة السياسية القديمة والبيروقراطية عرقلوه

في الواقع، في الأشهر الأولى بعد الثورة، بدا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يملك سيطرة كاملة على الأمور، بينما يفكر على الأقل في بعض الإصلاحات، إذ لعب دورا في التحول الديمقراطي، حيث دعا إلى الانتخابات وسمح للأحزاب الجديدة بالتسجيل، بما في ذلك حزب الحرية والعدالة لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي.

ومع ذلك، غيّر الجيش موقفه عندما كشفت الانتخابات عن قوة المعارضة: ففى الواقع، فازت الجماعات الإسلامية بنسبة 70٪ من المقاعد البرلمانية في الاقتراع التشريعي في بداية عام 2012. حينها أدرك المجلس العسكري أنه لا يمكنه أن يكون ديمقراطيًا إذا أراد الحفاظ على سيطرته.

تعززت هذه الاستنتاجات باحتمالات فوز محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة، الذي كان من المرجح أن يفوز في الانتخابات الرئاسية. حينها ألغيت الانتخابات البرلمانية وحل البرلمان في يونيو، وبالتالي بقيت السلطة التشريعية في أيدي المجلس العسكري. ونتيجة لذلك، عندما فاز محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، لم يكن لديه أي سلطة. علاوة على ذلك، اتهم بفرض رؤية جماعته الإسلامية الراديكالية.

كان العام الذي رافق انتخابات مرسي هو عام من الشلل السياسي المتعمد حيث قاطع المجلس العسكري جميع الخطوات التي حاول القيام بها، في حين قام في الوقت نفسه ببناء حركة شعبية تطالب بتنحي مرسي.

تجسد الرفض الجماعي لمرسي في تظاهرات ضخمة في جميع أنحاء مصر في نهاية يونيو 2013، مما سمح للمجلس العسكري بالسيطرة على السلطة في 3 يوليو، لتنفيذ إرادة الشعب.

السيطرة الاقتصادية والسلطة السياسية بعد 3 يوليو 2013

كانت لدى مصر فرصة ثانية لتنفيذ إصلاحات سياسية ومؤسسية، ولكنها لم تستغلها مرة أخرى. إذ تم تفكيك جماعة الإخوان المسلمين، حيث اعتقل العديد من قادتها أو نفى، ولم تعد تمثل معارضة قابلة للتحقق.

بدورها، الأحزاب المدنية، التي كانت ضعيفة من البداية، أصيبت بالرعب من صعود جماعة الإخوان المسلمين في عام 2012 ما دعاهم للاصطفاف خلف الجيش طلبا للحماية.

كان بمقدور المجلس العسكري، والحكومة المدنية الجديدة المدعومة، فعل أي شيء، ولكن بدلاً من العمل نحو يناسب سياق مصر في القرن الواحد والعشرين، حاولوا إعادة مصر إلى منتصف القرن العشرين.

ادعت مصر أنها ترغب في أن تصبح مثل العديد من البلدان التي نجحت في التحول حتى تحت الأنظمة الاستبدادية، مثل نموذج النمور في شرق آسيا في الستينيات والسبعينيات إلى الصين في العقود الأخيرة، وصولاً إلى دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، وبشكل أقل، المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة.

التحول تحت نظام استبدادي ليس أمرًا مستحيلاً، ولكن مصر لم تسلك هذا الطريق، فبدلاً من بناء مؤسسات وصياغة سياسات لبلد أكثر إنتاجية وكفاءة، ركز النظام على تعزيز سيطرته على الإدارة وإطلاق مشاريع كبيرة، ضخمة، لا تستطيع الدولة تحملها.

كان النظام يحلم بإنشاء مصر الحديثة على شاكلة دول الخليج الغنية بالنفط، دون أن تكون لديه الوسائل للقيام بذلك.

سيطر الجيش على الاقتصاد بشكل غير مسبوق، متجاوزا مشاركاته فيه السابقة، وأصبح حاضرا في جميع القطاعات، من إنتاج العناصر اللازمة للقوات المسلحة، من أسلحة وذخائر إلى الطعام، وأيضاً للسوق المدني، من المياه المعبأة إلى الأجهزة المنزلية.

ولكن الأهم من ذلك، أصبح المقاول الرئيسي في المشاريع الكبرى التي تقوم بها الحكومة، بما في ذلك توسيع قناة السويس وبناء العاصمة الإدارية الجديدة.

لا تنفذ جميع المشاريع مباشرة وغالباً ما تستأجر شركات من القطاع الخاص كمقاولين فرعيين، ولكنها دائماً تسيطر على الوضع.

مصدر آخر هائل للنفوذ الاقتصادي للقوات المسلحة هو السيطرة على مساحات واسعة من الأرض، أُعطيت أولاً لها من قبل الرئيس ناصر لأسباب أمنية، والآن هي مصدر رئيسي للإيرادات والقوة الاقتصادية.

القوات المسلحة متغلغلة أيضاً في الطبقات العليا للإدارة. حتى تحت حكم مبارك، كان لدى العديد من الضباط المتقاعدين مهن ثانية في الإدارة، كمسؤولين حكوميين للمحافظات، أو رؤساء لمؤسسات حكومية، وما إلى ذلك.

سراب التقدم: مشاريع مصر الضخمة والواقع الاقتصادي

فشل التركيز على مشاريع ضخمة، ورفيعة المستوى في تحريك الاقتصاد المصري، بعض هذه المشاريع لم تكن لها أي مغزى اقتصادي.

تقرر توسيع قناة السويس لتكون قادرة على نقل مزيد من الحركة وتوليد مزيد من الإيرادات، وتم تنفيذ المشروع بسرعة وفي الوقت المحدد، ولكن ليس بتكلفة رخيصة أو بكفاءة، لأنه من أجل الالتزام بالجدول الزمني، كان على الجيش أن يلجأ إلى مقاولين أجانب ذوي خبرة ويدفعون ثمنًا باهظًا لخدماتهم.

ولكن يزيد حجم حركة المرور عبر قناة السويس ببطء، وأصبح من غير الواضح ما إذا كان المشروع سيعوض المصروف عليه.

ولكن الأمر الذي يعتبر مؤكدًا هو أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء بين القاهرة والسويس لن يحدث أبدًا.

فكرة نقل الحكومة المصرية من القاهرة إلى مدينة جديدة تحاكي تلك في الخليج هي مجرد مشروع رفاهية، محاولة لإظهار للعالم أن مصر هي بلد حديث قادر على بناء عاصمة حديثة جديدة.

لم يعزز المشروع الفخامة مصر، وأثار غضب العديد من الموظفين الحكوميين الذين اضطروا إلى نقل أسرهم أو السفر يومياً لأن الإسكان في العاصمة الجديدة لا يمكن تحمل تكلفته أو غير متاح.

فشلت مصر في استغلال الفرصة للتغيير مرتين في أقل من عشر سنوات، اختارت بدلاً من ذلك تعزيز نظام يوفر للنخبة الصغيرة الأمان والتنبؤ في المدى القصير، بينما تزداد مشاكل الدولة وتتدهور الأحوال بشكل مستمر يؤثر على المواطنين.

كان الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس خلال عام 2023 عملية تجميلية تم التحكم فيها بشكل صارم من الأعلى، ولم تؤد إلى أي تغيير.

كما كانت الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرًا أيضاً مصممة للحفاظ على الوضع الحالي ونجحت في فعل ذلك، ولكن حاجة البلاد إلى الإصلاحات أكبر من أي وقت مضى.

هل يمكن أن يكون الصراع الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي عامل تغيير لمصر؟

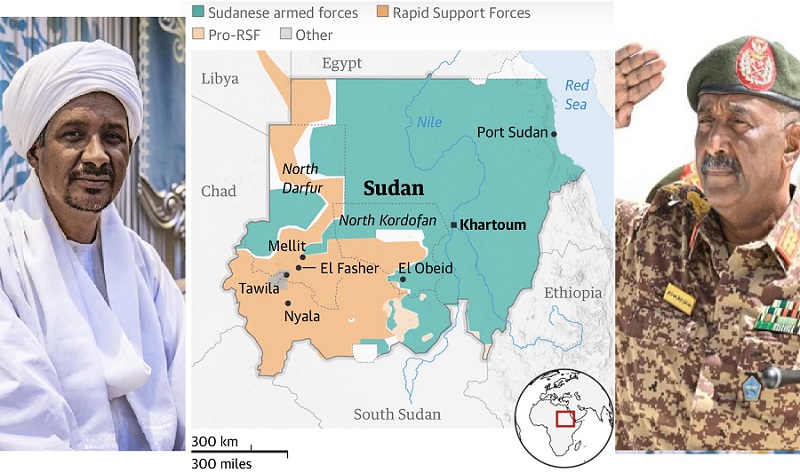

قدم الصراع المدمر الذي اندلع في غزة بعد 7 أكتوبر 2023، فرصة أخرى وغير متوقعة لمصر للتغيير وعلاوة على ذلك لإعادة تأسيس نفسها كلاعب إقليمي.

جعلت الأزمة الحكومة والمواطنين أكثر قربًا، حيث يشعر كل منهما بالتهديد من احتمال حدوث عملية تهجير قسري إلى سيناء، ما يمنح النظام الدعم الشعبي، والمزيد من حرية الحركة.

ولكن في وقت كتابة هذا المقال في منتصف ديسمبر، كانت مصر تسعى للحفاظ على الوضع الحالي.

ظلت الحدود مع غزة مغلقة باستثناء دخول كمية صغيرة من المساعدات الإنسانية تحت رقابة صارمة وخروج عدد قليل من الفلسطينيين ذوي الجنسية المزدوجة، وعدد قليل جدًا من الفلسطينيين الذين يعانون من إصابات خطيرة والرضع الذين يتسارع خطر موتهم في الحضانات الخاصة بهم.

في مواجهة الكارثة الإنسانية المتزايدة التي تسبب فيها القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في غزة، كانت مصر تكرر فقط أنها لن تسمح بدخول لاجئين فلسطينيين إلى البلاد.

لكن كانت هناك مؤشرات تتزايد تشير إلى أن مصر قد لا تكون قادرة على منع اللاجئين الذي كانت تخشاه، إذ يدفع الاحتلال الفلسطينيين جنوبًا نحو الحدود المصرية بشكل منهجي، في حين جعلت معظم غزة غير صالحة للسكن وحرمت السكان حرفيًا من الطعام.

المدن المؤقتة في الجنوب تقترب كثيرًا من الحدود المصرية، تظهر الصور بعض المخيمات الصغيرة على بعد قدمين من السياج الحدودي. بالطبع، تعتبر الحدود محصنة ومحمية تحميها مصر، ولكن المحصن يمكن اختراقه، ربما عن طريق قنابل إسرائيلية موضوعة بشكل جيد.

إذا حدث ذلك، ستضطر الحكومة المصرية إلى أن تأمر جيشها بإطلاق النار على جماعة كبيرة من اللاجئين، مع احتمال عدم انصياع الجيش للأوامر أو قبول الواقع.

في يناير 2008، فتح الفلسطينيون الحدود مع مصر وعبر أعداد كبيرة لشراء الإمدادات، على الرغم من عودتهم إلى ديارهم بعد ذلك. لن يكون هناك عودة هذه المرة إذا تم اختراق الحدود مرة أخرى، لأن الإسرائيليين سيمنعون ذلك ولأنه لن يكون هناك شيء للعودة إليه.

سيكون تدفق اللاجئين كارثة اقتصادية لمصر، التي تقترب بالفعل من حافة الكارثة. ورغم أن المساعدات الإنسانية ستُقدم من قبل أعضاء آخرين في المجتمع الدولي، إلا أن مصر ستعاني لاحقًا.

في الوقت نفسه، ستوفر الأزمة الجديدة لمصر فرصة لتكون في قلب جهود العرب للضغط من أجل جهود متجددة لحل القضية الفلسطينية.

---------------------------

بقلم: مارينا أوتاوي*

* الخبيرة بالشرق الأوسط وأفريقيا

ترجمة: أسماء زيدان

نشر المقال على موقع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية

لقراءة المقال بالإنجليزية يرجى الضغط هنا