- ظهرت حين كانت المرأة المصرية في ليل دامس من الجهل. فجاءت بارقا يبشر بمستقبلها وكانت طليعة اليقظة النسوية المصرية

- شحنت رسالة نشرتها عام 1892 بعنوان "مرآة التأمل في الأمور" بالجسارة وأطلقت فيها دعوتها اللاهبة وغير المسبوقة لـ"قوامة المرأة".

- أكدت قبل 130 عاما أن القوامة يجب أن تنتقل إلى المرأة في حال تقاعس الرجل وقيامها هي بواجباته التي تكفل لها القوامة كما تكفلها له.

كان السلطان "عبدالحميد الثاني" (1842 – 1918م) هو آخر السلاطين العثمانيين الذين مارسوا سلطة فعلية، كما اشتهر بالاستبداد والقمع الشديد، وبملاحقة معارضيه ولو كانوا في أقصي الأرض، وعزل في النهاية بانقلاب سنة 1909م قبل إعلان سقوط الخلافة برمتها 1924م.

رغم هيبة استبداده المرعبة سطرت له أميرة مصرية مستنيرة رسالة جريئة وثائرة وتكاد لا تصدق في نظر معاصريها الذين رأوا في سطورها مجازفة بحياتها. وجاءت في رسالتها تلك الفقرات:

" قرأت مع الأسف الشديد في جرائد أوروبا التي وردت في هذا الأسبوع أن مولاي الأعظم غاضب عليّ غضبا شديدا. وعلمت أن السبب في غضبه حضوري مؤتمر "تركيا الفتاة" (منظمة معارضة) الذي عقد بباريس. ولهذا أرجو الإذن لي ببيان ما يدور بخلدي في هذا الباب: يذكر مولاي الأعظم أنه قال ذات يوم للمرحوم خليل باشا شريف: "إني مغرم بكلمة الحق" ولقد بشرني المرحوم بهذه البشارة الملكية وتعاهدنا كلانا منذ ذلك أن لا نحيد عن كلمة الحق".

"قرأت ما ينشره هذا المؤتمر منذ زمن مديد واطلعت على اللوائح التي رفعها إلى الأعتاب الشاهانية (السلطانية). ولما كانت هذه المنشورات بمثابة كلمة حق في وصف الدمار الذي باتت فيه الممالك المحروسة الشاهانية، رأيت أن أحضر لمذكراته عند نزولي بباريس. فشهدت من الجميع منتهى الود والولاء للمقام الملوكي وللوطن والأمة. ورأيت الجميع باكين لحال الوطن الذي بات على شفا الفناء. فهاجني ذلك وتذكرت أن مولاي كان مغرما بكلمة الحق، فظننت، وا أسفاه، أنه ربما تسلى من ذلك الغرام. ولكن هزَّ فؤادي ما عاهدت الله عليه وأيقنت أن العشق يزول والعهد يبقى".

"إني أتلقى بكل ارتياح توسط الإنجليز في إحراز رضاء مليكي. بل أشكر اليوم ما أصابني من الغضب الملوكي. وإن في بعدي عن مشاهدة ما وقع بالأستانة من الزلازل وما نزل بالرعية من الفقر، وما جرى من دماء المظلومين الذين ذبحوا كما تُذبح الأضحية، وعن سماع استغاثات المظلومين وتأوهاتهم ما يسليني وما أحمد الله على بعدي عنه. وسأستمر لذا على العمل بنص الأمر الملوكي الذي بلغتنيه الحكومة المصرية غير رسمي ما دامت لي الحياة".

"فإذا قدر الإله ليزولن بؤس اليوم كما تزول الرؤيا المفزعة. فيصبح مولاي سعيدا مهنا. ويلقى رعيته في رغد بالاتحاد والحرية فإن رعيته لا تريد منه إلا أن يكون أبا مشفقا. ولعلي تجاوزت الحد وأسأت البيان. فلست أدري مبلغ وقع ما أتشرف بعرضه. فليثق مولاي أن كلام أصدق عبيده في زماننا هذا لا يختلف عما جرى به قلمي. وليوقن مولاي أن ورقتي لم تُسطر إلا بخالص النية وصادق الولاء".

خادمتك "نازلي"

بنت المرحوم "مصطفى فاضل باشا" المصري

القاهرة في 22 أكتوبر سنة 1896

عندما كتبت الأميرة "نازلي فاضل" (1853 – 1914م) هذه المطارحة السياسية الخطرة، كانت هناك مصرية نبيلة أخرى تختم فصول تمرد اجتماعي لا يقل جسامة وحساسية. لم يكن للأخيرة نفوذ يشبه نفوذ الأميرة يمكنها من أن تحتمي عند اللزوم بانتمائها للأسرة الملكية رغم أنها كانت تنتمي بدورها للطبقة الارستقراطية المصرية. لذلك اختارت لتمردها الخطر أدواته الملائمة. ولم تزد تلك الأدوات عن حب عارم للشعر والكتابة ولأنوثتها. كان تمردها موجها لأصلب وأقسى وأظلم السجون التي عرفتها القرون الوسطى المصرية وهو سجن الحريم أو "الحرملك" بمسماه التركي العثمانلي. هذا السجن لم تستطع امرأة قبلها الإفلات من قبضة جدرانه المحزنة إلا فاقدة الروح. هذه المستنيرة العظيمة المعتزة بهوياتها الثلاث: أنوثتها ومصريتها واستنارتها، والفخورة بثقافتها العالية في لغات ثلاث: العربية والتركية والفارسية، والمشتهرة بأسمائها الثلاثة: "عائشة – عصمت – التيمورية".

عبقرية تلمع في الظلام

كتب الرحالة الفرنسي "اكسافير مارميير" الذي زار مصر بين سنتي 1845-1846م في وصف بيوت القاهرة: " رغم مشهد الفقر والمرض عند الشعب فإن شوارع القاهرة لا توحي بالأسف والخيبة اللذين يشعر بهما المسافر في الأستانة ذات المنظر الفخم من الخارج المحزن في الداخل. نعم إن أكثر هذه الشوارع مظلمة ملتوية متشابكة الواحد في الآخر كأنها مجاهل التيه، يعترضها هنا وهناك ممرات خفية وغاية ما يسع عابرها أن يستسلم لحكمة دابته وثقافتها!. على أنها نظيفة يتعهدونها بالكنس والرش المنظم. أما المنازل القائمة على جانبي الشارع فهي في الغالب أشهق من بيوت عاصمة تركيا وأتقن صنعة، ففي كل وقت تبصر العين الواجهة المزخرفة بالنقش العربي، أو النافذة ذات المشبك الخشبي الدقيق الفن الأنيق التفاصيل، فيكاد المرء يغتفر لأجلها الغيرة التي أقامت هذا الحاجز بين داخل المسكن وتطلع المارة".

في أحد بيوت الغيرة (الحرملك) التي وصفها الرحالة الفرنسي، تحديدا في أحد قصور "درب سعادة" وهو أحد أحياء "الدرب الأحمر" منطقة إقامة الطبقة الارستقراطية المصرية وعائلاتها العريقة آنئذ، وُلدت في سنة 1840م "عصمت" بنت "إسماعيل باشا كاشف تيمور". والدها كان يشغل منصب "رئيس القلم الإفرنجي" في بلاط الخديوي إسماعيل، وهو منصب يعدل تقريبا منصب وزير الخارجية اليوم، وفيما بعد رُقي رئيسا عاما للديوان الخديوي (رئيس وزراء).

والدتها "ماهيتاب هانم" شركسية الأصل وهي معتوقة والدها "إسماعيل باشا". كان من تقاليد أبناء الأسر الارستقراطية تلك الأيام أن يتزوجوا من جواريهم المعتقات، وكن يتواجدن في مصر بكثرة وافرة، كأسيرات حروب من أسر كريمة وشريفات مخطوفات، من بنات اليونان والشركس اللواتي كن يوصفن – كما وصفت "عائشة" نفسها فيما بعد - بأنها "ألاتوركا" من بنات الترك أو "ألافرنكا" من بنات أوروبا.

فوق أنه رجل سياسة كان والد "عصمت" مثقفا مولعا بالكتب، وتأثرت الابنة بولعه منذ سن مبكر وظهر ميلها للمطالعة، إلا أن أمها كانت تعارض بعنف هذا الميل الخطير لابنتها النافرة، تقول عائشة: " وبالرغم مما كان متأصلا في نفسي من الميل إلى تحصيل المعارف من جهة والحصول على رضا والدتي من جهة أخرى فإن نفسي ما برحت نافرة من المشاغل النسوية".

طبقا لتقاليد الأسر الشرقية وقتئذ لم يكن يحسن بالبنت أن تهتم بشئون الرجال، وعليها فقط أن تتعلم ما تتعلمه الفتيات. وكان خلافا من هذا النوع كافيا بمعايير تلك الأيام ليتحول لنزاع أسري جدي، نزاع كتبت عنه "عائشة" ببلاغة وقتها: "فلما تهيأ العقل للترقي، وبلغ الفهم درجة التلقي، تقدمت إلي ربة الحنان والعفاف، وذخيرة المعرفة والإتحاف، والدتي تغمدها الله بالرحمة والغفران، بأدوات النسج والتطريز، وصارت تجدّ في تعليمي وتجتهد في تفهيمي وتفطيني، وأنا لا أستطيع التلقي، ولا أقبل في حرف النساء الترقي، وكنت أفر منها فرار الصيد من الشباك، والتهافت على حضور محافل الكتب (المكتبة) بدون ارتباك، فأجد لصرير القلم في القرطاس أشهى نغمة، وأتخيل أن اللحاق بهذه الطائفة أوفى نعمة، وكأنت ألتمس من شوقي قطع القراطيس وصغار الأقلام، وأعتكف منفردة عن الأنام، وأقلد الكتّاب في التحرير لأبتهج بسماع هذا الصرير، فتأتي والدتي، وتعنفني بالتكدير والتهديد فلم أزدد إلا نفورا، وعن هذا التطريز قصورا، فبادر والدي تغمد الله بالغفران ثراه، وقال لها: دعي هذه الطفلة للقرطاس والقلم، واحذري أن تكثري من الكسر في قلب هذه الصغيرة، وأن تثلمي بالعنف طهرها، وما دامت ابنتنا ميالة بطبعها إلى المحابر والأوراق، فلا تقفي في سبيل ميلها ورغبتها، وتعالي نتقاسم بنتينا، فخذي "عفت" وأعطيني "عصمت"، وإذا كان لي من "عصمت" كاتبة وشاعرة فسيكون ذلك مجلبة الرحمة لي بعد مماتي. وأخذ بيدي وخرج بي إلى محفل الكتاب ورتب لي أستاذين، أحدهما لتعليم الفارسية والثاني لتلقين العلوم العربية، وصار يسمع ما أتلقاه من الدروس كل ليلة بنفسه".

منذ السابعة من عمرها إلى الثالثة عشرة صارت الشاعرة الصغيرة غارقة في العزلة، ومؤرقة بمجالس والدها: "منكبة على دروسي أجتهد فيها فوق ما كان ينتظر أبي مني. غير أن أبي لم يكن يأذن لي بالخروج إلى مجالس الرجال، وتولى بنفسه تعليمي كتب البلاغة الفارسية مثل شاهنامة الفردوسي والمثنوي الشريف، واختصني من ساعتين من وقته في كل ليلة أقرأ فيهما عليه". تلقت الصغيرة عن "مؤنس أفندي" القرآن والفقه والخط، ودرست على "الأستاذ خليل رجائي" علم الصرف واللغة الفارسية، ولم تكن تألو جهدا في استكشاف موهبتها الشعرية التي سرعان ما أبدت نبوغها:

"في خلال هذه المدة كنت أنظر في دواوين الشعراء، وأعالج النظم بالأوزان السهلة. وفي إحدى الليالي جاءتني مربيتي بباقة ورد وضعتها في مشربيتي. وكانت الليلة ليلة البدر. ففيما أنا أمتع ناظري بذلك المنظر دعتني أمي إليها فجعلت باقة الورد في أمانة البدر. ثم عدت من عند أمي فوجدتها مبددة فأحزنني ذلك كثيرًا… ووضعت ناصيتي في كفي، وأخذت أفكر فجادت قريحتي ببيتين من الشعر الفارسي. وعندئذ دخل عليّ أبي فرأى ما بي من الحزن وسألني عن حالي، فأنشدته الشعر وأنا في خجل وحذر. وإنما كنت كذلك لأن أبي كان كلما رأى في يدي ديوان شعر يقول لي: إنك إذا أكثرت من مطالعة الشعر الغزلي فسيكون ذلك سبب زوال كل دروسك من ذاكرتك!. أما الآن فإنه لما سمع شعري أعاد كلامه الأول وزاد عليه قوله: "إن الشعر إذا لم يكن باللغات الثلاث: العربية والفارسية والتركية، لا تكون له حلاوة" ثم قال: إذا أتممت الكتب التي بدأت بها سآتيك بمعلمة تعلمك العروض وإني أتوسم فيك السرعة في تعلمه ما دامت عندك هذه الرغبة. فأجبته بأني قد حصلت على قليل من معرفة النظم باللغات الثلاث. فطلب مني أن أنظم قطعة من الشعر. فقبّلت ذيله وانزويت في غرفتي. ففتحت كتاب المثنوي الشريف مستمدة من روحانية ناظمه. وبدأت أنظم على وزن شعر الرباعيات الذي مطلعه: عزم ديدار تودار دجان ما".

عندما كانت "عائشة" تقترب من قاعة المنزل المخصصة للرجال (السلاملك) وتلحظ أصدقاء أبيها من المثقفين والكتّاب تشتاق نفسها لجلستهم وتصغي بدأب إلى محادثاتهم: "لكن أمي أقرّها الله في رياض الفراديس كانت تتأذى من عملي هذا فتقابلني عليه بالتعنيف والتهديد والإنذار والوعيد. وتجنح أحيانا إلى الوعود اللطيفة والترغيب بالحلي والحلل الطريفة. أما أبي رحمه لله فكان يخاطبني بمعنى قول الشاعر التركي:

إن القلب لا يهتدي بالقوة إلى الطريق المطلوب

فلا تجعل النفس معذبة في يد اقتدارك".

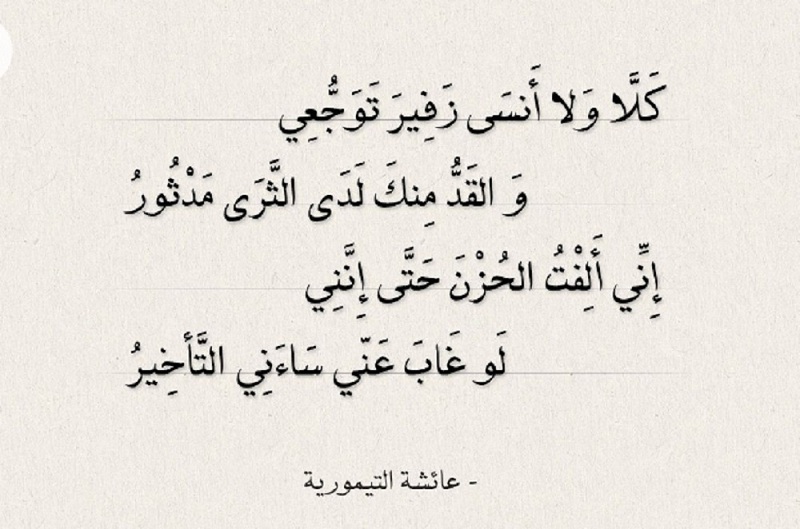

كان نبوغ "عائشة التيمورية" الشعري فياضا بصورة مبهرة، كتبت وهي في الثالثة عشر من عمرها: "يا شهي الذات يا حلو اللما / ضاع عمري في عسى ولعلما / إن عددت النوح مني طالما / قد جرى دمعي بخدي عندما. إن سقى دمعي الثرى لست الملوم / مذ سقاني العبد مقدور الظلوم / ذقت حبا والهوى نار السموم / قاطف زفراتي بخلاق السما. مت حرصا فيك إن قربتني / ودنا أجلي إذا أبعدتني / إن حرمت الأنس أو آنستني / فعلى كل جوابي أينما".

مع حجم موهبتها الكبير لم تتمكن الشاعرة من تخطي حدود البلاغة التقليدية خلال حياتها المتعثرة..!.

قيد الزواج

في سن الرابعة عشر تتزوج "عائشة" من "محمد بك توفيق" نجل "محمد بك الاستامبولي" الذي كان حاكما للسودان، تاركة كتبها ودفاترها للصمت والغبار. بعد أوصاف شيقة لطقس عرسها على تقاليد الأعراس في منتصف القرن 19 يرفع العريس الحجاب عن عروسه وينظر للمرة الأولى إلى وجهها، ليضع على صدرها حلية فتقبل يده شاكرة ويرد هو بقبلة على جبينها، وتكتب "عائشة": "هنالك اقتصرت عن المطالعة وإنشاد الأشعار والْتفت إلى تدبير المنزل وما يلزم له خصوصا حينما رُزقت بالأولاد والبنات".

بعد انقضاء عشر سنوات من زواجها أنجبت "عائشة" طفلة وطفلا. عندما كانت تراقب بكرها "توحيدة" وهي تتعلم التطريز: "أدعو لها بالتوفيق شاعرة بحزني على ما فرط مني يوم كنت في سنها من النفرة من مثل هذا العمل، ولما بلغت ابنتي الثانية عشرة من عمرها عمدت إلى خدمة أمها وأبيها فضلا عن مباشرتها إدارة المنزل ومن فيه من الخدم والأتباع. فتسنى لي أن أنصرف إلى زوايا الراحة". حينئذ يخطر على بالها استئناف تعلمها الشعر والعروض لكن الفرصة لا تواتيها إلا في سنة 1885م حين يتوفى زوجها وتصير مالكة أمرها.

تستدعي لنفسها معلمتين: تدعى إحداهما "فاطمة الأزهرية"، والثانية "ستيتة الطبلاوية". أخذت عنهما النحو والعروض حتى برعت وأتقنت بحوره وصارت تنشد القصائد المطولة والأزجال والمواليا. وهو الأمر الذي تعلّق عليه الكاتبة الرائدة "مي زيادة" في كتابها "عائشة تيمور" بقولها: "أمر فائق أن يوجد بين السيدات الشرقيات من يستطعن في ذلك العهد المظلم للنساء أن يدرسن هذه الدروس، في حين أن من يستطعنه اليوم نادرات بيننا وقليلات عند الشعوب الأخرى".

ثم تتوقف مسيرتها العلمية من جديد بصدمة وفاة ابنتها "توحيدة"، وتقيم الشاعرة مناحة على ابنتها تستمر سبعة أعوام، يضعف بصرها من البكاء خلالها وتصاب عيناها بالمرض. عندئذ تقرر أن تسمع قول الناصحين وتقلل من بكاءها لتكتب عن ذلك بنبرة مؤلمة: "أصبح جسمي الضعيف كأنه فاقد الحياة لكثرة أتعابي وأوصابي. ثم أنعم لله عليّ بالشفاء وأشرقت ظلمات كآبتي بنور وجود ابني محمود، فكان فرحة بيت الحزن".

محمود ابنها هو الذي طلب منها لأول مرة في حياتها جمع ونشر أشعارها العربية والتركية، ليعيدها من جديد إلى الإلهام: "في استطاعتي أن أنظم الآن شيئا من الشعر شكرا لله على ما وهبني من النعم، أما أشعاري الماضية فكنت قد أحرقتها كلها، ولا أظن أن في مكتبتي إلا الشيء اليسير منها بالعربية والتركية. وأما أشعاري الفارسية فإنها لما كانت في محفظة فقيدتي (ابنتها) فقد أحرقتها بمحفظتها كما احترق كبدي". وكان ما جمع ونشر عن طريق ابنها من الشعر كافيا ليبقى معلما بين معالم رحلتها التاريخية.

لم يكن لدى الشاعرة عزاء في وحدتها بالحريم غير الاجتماع بالمثقفات من النساء وكن قليلات نادرات، من بينهن "ربة الأدب الباهر والقدر الشريف السيدة وردة بنت الفاضل الشيخ اليازجي نصيف". وسيدتان كانتا تقولان الشعر لم يبق من شعرهما شيء هما ابنتا "حبيب أفندي الكتخدا". و"ليلى هانم" كريمة المرحوم "خليل باشا شريف" من وزراء الدولة العثمانية وكانت تكتب مقالات بالإنجليزية تنشر في أوروبا ولها رواية غرامية عنوانها "قصة حب تركية". أيضا "الست المغربية" وكانت رغم ضآلة قدرها علميا وطبقيا امرأة ذكية متحررة تمازح الرجال وتتطارح الأزجال مع الشعراء. وأخيرا الرائدة شامية الأصل مصرية الموطن "زينب فواز" صاحبة "الرسائل الزينبية".

تلاحظ "مي زيادة" في شعر "التيمورية" ميلا إلى التكلم بلهجة الرجل وضمير المذكر في حين يظهر صوت أنوثتها في خجل وترجع ذلك لسببين: الأول هو الضغط على عواطف المرأة وإخراس صوتها، والثاني أن "عائشة" كانت مقلدة اضطرارا، فقد احتكر الرجال جميع أنواع القدرة والإبداع والتفوق ولهم في ميادين الشعر والثقافة السلطان والسيطرة والنفوذ المطلق.

لم يكن في ذلك الوقت للمرأة صوت يُسمع، فهي محبوسة كسديم غامض بلا هوية وراء جدران الحرملك وتكتمه. تقول "مي": "إن عائشة عصمت ظهرت حين كانت المرأة المصرية في ليل دامس من الجهل. فجاءت بارقا يبشربمستقبلها". كانت "عائشة" بحق طليعة اليقظة النسوية المصرية وعنوانا قيما لها يستدعي التأريخ والاعجاب. رغم محافظتها السياسية الشديدة التي تجعل شعرها يقف على طرف نقيض من ثورية العرابيين، وجعلتها تنحاز للخديوي "توفيق" العائد بين بنادق الجيش الإنجليزي على عكس ثوريات عرابيات مستنيرات مثل "نازلي فاضل"، إلا أن خطوة الشاعرة الرائدة على طريق الاستنارة كانت أيضا خطوة جبارة.

مرآة التأمل في الأمور

خصت الشاعرة شعرها العربي باسم "عائشة"، وشعرها التركي والفارسي باسم "عصمت"، وجعلت اسم عائلتها "التيمورية" توقيعا لها على مقالاتها النثرية. و"تيمور" لفظة تركية أصلها عامي تعني الحديد الصلب الذي لم يصقل بعد، وهكذا كانت كتاباتها النسوية الجريئة بالفعل.

نشرت مقالا في جريدة الآداب سنة 1888م عنوانه: " لا تصلح العائلات إلا بتربية البنات". تطلق عبره صرخة ملتاعة من إهدار طاقات وحيوات المصريات: "فيا رجال أوطاننا لما تركتموهن سدى؟ وهن بين أناملكم أطوع من قلم؟ فعلام ترفعون أكف الحيرة عند الحاجة كالضال المُعني، وقد سخرتم بأمرهن وازدريتم باشتراكهن معكم في الأعمال واستحسنتم انفرادكم في كل معنى؟ فانظروا عائد اللوم على من يعود؟".

وتتحول صرختها إلى نبرة غضب وثورة موجهين لسلطان الرجل المطلق مطالبة للمصريات بالمساواة المطلقة: "لو أمكن الانفراد للرجل لخصه الله بالوجود دون المرأة، فهما ضروريان كل منهما للآخر، موجودان معا تحت شمس واحدة وأحكام واحدة ليأتي كل بقسطه من واجبات متعادلة".

غير أن طاقة استنارتها الفريدة والتي تسبق زمانها وتفوق زماننا تمثلت في رسالة صغيرة، فجرت في الحياة الفكرية المصرية طاقة أشواقها القصوى للحرية والمساواة ولم يكن أعظم نتائجها كتابي "قاسم أمين" الشهيرين: "تحرير المرأة" 1898م و"المرأة الجديدة" 1901م.

رسالة "عائشة" الوجيزة من ١٦ صفحة من القطع الكبير، عنوانها: "مرآة التأمل في الأمور"، نشرتها سنة 1892م وختمتها على طريقة ذلك العهد بامتداح لسمو الخديوي السابق "عباس حلمي باشا"، وملأتها بالسجع والتطويل على عادة بلاغة كتّاب زمنها، لكنها شحنتها قبل كل شيء بالجسارة وأطلقت فيها دعوتها اللاهبة وغير المسبوقة في تاريخ الفكر المصري الحديث: الدعوة لـ"قوامة المرأة".

كتبت في بدايتها: " ناداني زعيم الجسارة هلمي إلى مقصورة السلامة، ولا تحذري الانتقاد والملامة، وعليك بإيضاح الدعوى". وما دعوتها كما تقول "مي" سوى انقلاب الأدوار بين الرجال والنساء فكريا بعد أن كادت تنقلب واقعيا، فالرجال لم يعودوا ينفقون على "ربات الخدور" لأنهم: "غرهم بالله الغرور حتى إن كل إنسان هم بالاقتران من وضيع ورفيع وخامل ونبيه، كان كل بحثه عن الحلي والحلل والضياع والعقار، لا عن النسب والتدين والعفة والوقار".

من أبرز الآيات التي استندت إليها في دفاعها عن حقوق المرأة قوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم". وعليه تقارن "عائشة" بين المذكور في القرآن وما يجري في الواقع، وتعتبر أن الذكور في عصرها لا يملكون من مقومات القوامة إلا صورتها وهو ما يؤدي إلى تغيير معانيها، مؤكدة إلى أن القوامة ليست حقا مطلقا للزوج، لكنه حق مشروط بالنفقة وقيامه على شئون الزوجة من كافة الأوجه. ولذلك رأت "التيمورية" العظيمة أن القوامة يجب أن تنتقل إلى المرأة في حال تقاعس الرجل وقيامها هي بواجباته التي تكفل لها القوامة كما تكفلها له.

بذا تستحق "عائشة عصمت تيمور" أن تكون رمزا للاستنارة المصرية وعنوانا لجرأة العقل وتقدم الفكر المصري الحديث وطريقا لتمرده على الظلامية والجمود منذ الحقبة العثمانية. ولا يسري هذا على زمن التيمورية وحده بل وعلى زماننا هذا نفسه، فمنذ أطلقت دعوتها المتقدمة سنة 1892م لم يصل مفكر مصري في القرنين التاسع عشر والعشرين معا إلى تخطي تقدمها.

------------------------------

بقلم: عصام الزهيري

من المشهد الأسبوعية