«أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ».. جسدت تلك الآية التي كان يكررها الشيخ العطار مبروك لتمرير أوامر العمدة عتمان في فيلم المخرج صلاح أبوسيف «الزوجة الثانية»، شكل العلاقة بين ممثل المؤسسة الدينية الرسمية والسلطة الحاكمة منذ أن عرفت مصر الحكم المطلق قبل آلاف السنين.

جرت العادة في بلادنا أن يضفي رجل الدين الرسمي الشرعية على قرارات وفرمانات حكام الدولة، حتى لو وصل الأمر إلى أن يحلل لهم المحرمات ويفصّل لهم الآيات لإضفاء القداسة على خياراتهم أو لإرضاء نزواتهم ورغباتهم، كإجبار الفلاح المعدم أبوالعلا على تطليق زوجته فاطمة ليتزوجها العمدة، ويتحقق المقصد الأكبر بإنجاب وريث شرعي للأرض والبشر معًا، و«امضي يا أبوالعلا».

في مصر الفرعونية رفع الكُهان الحاكم إلى مرتبة ابن الإله وفي بعض الحالات جعلوا منه إلهًا ودعوا الناس إلى عبادته، أطلقوا البخور وجمعوا النذور والقرابين وأعدوا أسانيد الدفاع عن مليكهم ليقنعوا الرعية بأن كل باطل يأتيه هو خير لكنهم لا يعلمون، وشرعنوا قهره وظلمه لأنه يحفظ الاستقرار ويتحكم في جريان النهر.

«لذا كان منطقيًا ألا يستغني كل فرعون عن كاهن يعطي الروح لقوة القهر وقوة الحب، يبشر ويزين ويدافع ويهاجم ويحشد المصلين في بهو المعبد ويتلو الترانيم»، بحسب تعبير الكاتب الصحفي الراحل صلاح عيسى في كتابه «شخصيات لها العجب»، وإن كان حديثه ينصب على فرعون آخر وكاهن آخر جمعتهما ثنائية مختلفة، هما «جمال عبدالناصر آخر الفراعنة الأفذاذ»، والكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل «الكاهن العاشق المفتون الذي ورث كل علوم الكهانة وطورها وعصرنها ليخدم فرعونه».

في أحد حوارته مع الكاتب الصحفي الراحل أحمد بهاء الدين، برر الرئيس الراحل أنور السادات إقدامه على تعديل دستور 1971، بقوله إنه «مش محتاج لدستور، أنا بعمل الدستور ده علشان اللي جاي بعدي»، وأضاف السادات لمحاوره ساخرًا من قواعد ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم: «يا بهاء.. هو أنت فاكر إني أنا وعبدالناصر كنا محتاجين لدستور علشان نحكم؟.. لا يا بهاء.. دستور إيه! أنا وعبدالناصر آخر الفراعنة!.. هو فيه فرعون يحكم بدستور؟.. ميبقاش فرعون».

لم يبدأ السادات حكمه كفرعون، لكن المجموعات التي وصفها الكاتب صلاح عيسى بـ«صناع الطغاة»، هي من «فرعنته». ضمّت تلك المجموعات أصحاب مصالح من كبار الموظفين وساسة من الوصوليين والانتهازيين، أُضيف إليهم بعض رجال المؤسسة الدينية الرسمية. فعندما يجد الرئيس «المؤمن» عالم دين مثل الشيخ أحمد حسن الباقوري يلقي خطبة شهيرة، يتحدث فيها عن أن فقهاء المسلمين يحظرون على المسلمين أن ينتقصوا من قدر بغلة السلطان، لأن «الانتقاص من قدر البغلة هو انتقاص من قدر السلطان ذاته»، فيزداد شعوره بأنه فرعون حقيقي يحكم بحق إلهي، فلا يراجعه أحد ولا يسأله أحد، وأي نوع من العصيان والتمرد عليه هو خروج على حكم الإله.

وفيما أضفى الباقوري نوعًا من القداسة على السادات، رفع الشيخ محمد متولي الشعراوي رئيس دولة العلم والإيمان إلى مرتبة أعلى، وذلك عندما تصدى للدفاع عنه في إحدى جلسات البرلمان عام 1978، وأطلق عبارته المشهورة المثيرة للجدل «والذي نفسه بيده، لو كان لي من الأمر شيء، لحكمت للرجل الذي رفعنا تلك الرفعة -يقصد الرئيس السادات-، وانتشلنا مما كنا فيه إلى القمة، ألا يُسأل عما يفعل».

نتيجة لهذه الحالة انتفخ السادات، واقتنع بأنه صاحب البلد، فرعونها ومليكها، حتى إنه كان يضيف «ياء الملكية» عندما يتحدث عنها أو عن شعبها وجيشها، فيقول «شعبي، جيشي، جنرالاتي، الصحفيين بتوعي.. إلخ».

لعب الشيخ محمد سيد طنطاوي مع مبارك دورًا أقرب إلى الأدوار التي لعبها الباقوري والشعراوي وغيرهم من قادة المؤسسة الدينية الرسمية مع السادات. كان داعمًا له على طول الخط، ووظف موقعه في المؤسسة الدينية لدعم وتبرير قراراته وتوجهاته، وذلك خلافًا لسلفه الشيخ جاد الحق علي جاد الحق الذي كان يميل لاستقلال المؤسسة الدينية عن السلطة.

لم يقبل طنطاوي خلال الفترة التي قضاها شيخًا للأزهر منذ عام 1996 إلى أن صعدت روحه إلى بارئها في 2010 نقدًا أو تمردًا على سلطة مبارك، فأقال الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر عام 2003 بسبب فتواه بـ«وجوب قتال القوات الأمريكية إذا دخلت العراق»، وأوقف الشيخ نبوي محمد العش عن الإفتاء وأحاله إلى التحقيق لأنه أفتى بـ«عدم شرعية مجلس الحكم الانتقالي العراقي وحرم التعامل معه»، ولما مرض مبارك في 2007 ونشرت بعض الصحف أخبار مرضه، أصدر طنطاوي فتوى تدعو إلى «جلد الصحفيين» الذين تناولوا صحة الرئيس، ما دعا الكاتب الصحفي فهمي هويدي إلى التساؤل حينها عن موقف الشيخ من «إدانة التعذيب وتزوير الانتخابات واحتكار السلطة والأغذية الفاسدة والمبيدات المسرطنة»، وقال هويدي «كان أكرم للشيخ أن يصمت لأن هناك أمورًا أكثر جسامه تستحق تعليقه وكلامه».

في كتابه الأشهر «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» لخص المفكر الكبير عبدالرحمن الكواكبي تلك الحالة بقوله «إنه ما من مستبد سياسي إلى الآن إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله، أو تعطيه مقامًا ذا علاقة مع الله ولا أقلّ أن يتخذ بطانة من خدمة الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله».

لكل قاعدة استثناء، فلم يحمل كل الكهنة المباخر، ولم يُسبح كل مشايخ مصر باسم السلطان، ولم يخدم كل رجال الأزهر في قصور الملوك. هناك صور أخرى مغايرة رسمتها صفحات التاريخ لأزاهرة حملوا لواء التمرد وقادوا العصيان على سلطة الاستبداد والقمع وانحازوا لمطالب الشعب في حياة كريمة.

شارك رجال الأزهر في الثورة على المحتل الفرنسي، وعارض بعضهم فرمانات حكام مصر من أسرة محمد علي، ودعموا الحركة الوطنية المطالبة بالحرية والاستقلال والحكم النيابي الدستوري، منهم على سبيل المثال لا الحصر الشيخ عبدالله الشرقاوي الذي قاد الثورة ضد الوجود الفرنسي في مصر، وذهب مع عمر مكرم ليولي محمد علي حكم مصر خلفًا للوالي خورشيد باشا، ومع ذلك أقاله محمد علي بعد أن استقرت له أمور الحكم. والشيخ إبراهيم الباجوري الذي رفض فرمانًا للخديوي عباس يقضي بنفي مسيحيي مصر إلى السودان والحبشة. والشيخ شمس الدين الأنبابي الذي أفتى بأن الخديوي توفيق لا يصلح حاكمًا للمسلمين بعد أن باع مصر للأجانب. والشيوخ عليش والعدوي والخلفاوي الذين حشدوا الناس لنصرة عرابي وتمت محاكمتهم بعد أن فشلت الثورة. وتتعدد الأمثلة لرجال المؤسسة الدينية الرسمية الذين شاركوا في ثورة 1919، فكان الأزهر في تلك الفترة من «معاقل الثورة» بتعبير المؤرخ عبدالرحمن الرافعي، الذي تحدث عن دور الشيخ القاياتي وزملائه في دعم مطالب الشعب والوفد.

رغم أنه لم يقف في مواجهة تسلط نظام مستبد، ولم يعلن رفضه التلاعب بالدستور والإجهاز على حلم المواطنين في بناء دولة ديمقراطية، إلا أنه يجوز أن نحسب الشيخ أحمد الطيب على محور ممانعة ومقاومة محاولات السلطة لتدجين الأزهر وضم المشيخة إلى حظيرتها.

قرر الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر مبكرًا، النأي بنفسه عن إعلان التأييد المطلق للسلطة. حاول في بعض الأوقات أن يكون ندًا، وفي البعض الآخر آثر السلامة واختار الصمت حتى لا يدخل في معركة غير متكافئة. رفض أن يلعب دور الشيخ (العطار مبروك) أو أن يكون امتدادًا لسلفه محمد سيد طنطاوي مع مبارك، أو مدافعًا عن السيسي على طريقة الباقوري والشعراوي مع السادات، واستلهم أرواح السلف الصالح من الأزاهرة العظام الشرقاوي والباجوري والأنبابي والقاياتي.

شارك الطيب ضمن سياسيين وعسكريين في اجتماع 3 يوليو 2013 الذي انتهى بإعلان عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وإسناد منصب الرئاسة إلى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية حينها، ورغم ذلك لم يقبل الرجل كغيره أن يؤمّن على كل توجهات السلطة الجديدة.

كان موقفه من جماعة الإخوان المسلمين حينما كانوا في الحكم واضحًا، رفض أن يكون الأزهر تابعًا لجماعة دينية تسعى إلى حكم مصر بتفويض إلهي. وقاوم كل محاولات استئناس المؤسسة الدينية وسعى إلى الحفاظ على استقلالها، ونجا أكثر من مرة من حيل كانت الجماعة تكيدها له لإجباره على الاستقالة. ومع ذلك أعلن رفضه للطريقة التي فُض بها اعتصام ميدان رابعة العدوية، وخرج في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، شدد فيه على حرمة الدماء التي أريقت وعظم مسؤوليتها أمام الله والوطن والتاريخ. نفى علمه المسبق بالإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن لفض الاعتصام، ورفض إقحام الأزهر في الصراع السياسي، واستخدام العنف بديلًا عن الحلول السلمية، وتوجه إلى ساحة الطيب بقريته «القرنة» بمحافظة الأقصر في صعيد مصر كنوع من الاحتجاج على ما جرى.

شهدت العلاقة بعد هذا البيان بين السلطة وشيخ الأزهر حالة من الترقب الحذر، ففي الوقت الذي قرر فيه النظام إخلاء الساحة من أي شخص أو مؤسسة لم تدخل تحت لوائه، اختار الطيب أن يأخذ الأزهر بعيدًا، ليظل محافظًا على قدر من الاستقلالية في وقت طأطأت فيه الرؤوس طوعًا أو كرهًا، ومن لم يفعل لقى أحد مصيرين إما السجن أو المنفى الاختياري.

دخل الإمام الطيب أكثر من مرة في سجال علني مع الرئيس السيسي، فسره البعض على أنه صراع مكتوم على السلطة الروحية والأخلاقية، وذهب البعض الآخر إلى أن الطيب لا يزال متأثرًا بتجربته مع الإخوان وهم في الحكم، ولم يرد للأزهر أن يتحول إلى مؤسسة تابعة للسلطة كما باقي المؤسسات.

من الخلاف حول أدوات تجديد الخطاب الديني، إلى أزمة «الطلاق الشفوي»، و«تعبتني يا فضيلة الإمام» التي وردت على لسان الرئيس، مرورًا برفض الأزهر «تكفير الدواعش» و«تنقية السنة النبوية» وصولًا إلى سجال رئيس جامعة القاهرة عثمان الخشت والطيب في مؤتمر الأزهر الأخير.. تصاعدت شعبية الإمام، وهو ما لم تقبل به السلطة الحالية لأي مؤيد فضلًا عن أي معارض.

لم يكن التفاف الناس حول تلك القيادة الدينية بسبب تمسكها بقواعد الدين وأصوله وثوابته، بقدر التفافهم حول الرجل الذي قاوم محاولات إدخاله في حظيرة السلطة، وناطح الحاكم ورفض أن يؤمّن على ما يطرحه هذا الحاكم، والذي دائب على أن يقدم نفسه باعتباره نموذجًا للاعتدال ورأس حربة في استئصال الإرهاب.

سبح ذاك الشيخ الأشعري الذي نال قدرًا من تعليمه في باريس، عكس التيار ففتحت عليه وسائل إعلام السلطة أبواب النار، وأصبح من المباح أن تنهش فضائيات النظام في لحم رأس المؤسسة الدينية وتدعوه إلى الاستقالة.

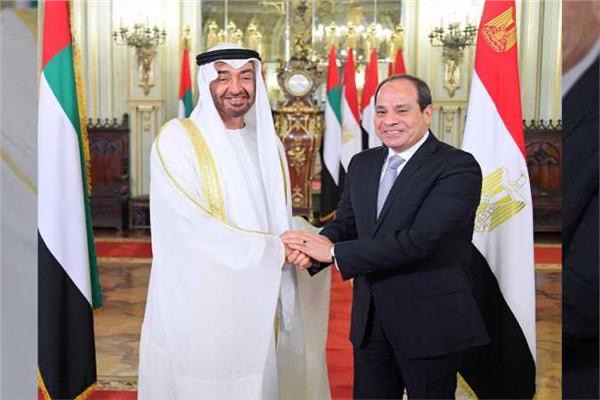

حاولت السلطة إغلاق صفحة الشيخ على طريقتها، واقترحت مطلع العام الماضي ضمن التعديلات الدستورية مواد تسمح بعزله، لكنه نجا منها بعد «وساطة مشتركة قام بها وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد، والرئيس المؤقت سابقًا عدلي منصور، أدت إلى إلغاء إدراج الأزهر في التعديلات الدستورية التي أجيزت في فبراير 2019»، بحسب ما كشف موقع «مدى مصر» حينها.

تخيل البعض أنه بعد نجاته من مقصلة التعديلات الدستورية، سيدفن الطيب رأسه في الرمل، خاصة أن قرار العزل كان قاب قوسين أو أدنى، ففاجئ الشيخ الجميع وطرح نقدًا مغلفًا للسلطة وتوجهاتها وحذر في كلمته خلال الاحتفال بالمولد النبوي في نوفمبر الماضي من خطورة الظلم وتداعياته على المجتمع، قائلًا: «النبي حذَّر من الظلم في خطبة الوادع ثلاث مرات؛ لأثره التدميري على الأفراد والأسر والدول والمجتمعات، وحذَّر منه القرآن الكريم في 190 آية، كما حذَّر النبي منه في سبعين حديثًا من أحاديثه الشريفة».

وأوضح أن «عزيمته من حديد في مواجهة الإرهاب الذي ينشر الخراب والدمار»، متابعًا: «لن تتقدم الأمم بهذه الطريقة، والإرهاب لن ينتهي إلا بتكوين قناعة ومناعة ضد الفكر المتطرف».

تعرض الأزهر بعد هذة الكلمة لهجمة إعلامية جديدة، حاول أن يرد ويتواصل مع وسائل الإعلام للرد لكنه لم يُمَكن، فمنصات الإعلام المصري تم تأميمها وباتت تعمل وفق ما تمليه عليها رسائل «جهاز السامسونج».

«لو أردنا أن نردَّ بمقال على مقال يشتم الأزهر لا يُسمح لهذا المقال بالنشر إلا بعد عناء شديد، ولا يرى النور، وإذا أردنا أن يخرج في القناة طرف ثان ليتحدث فبصعوبة شديدة، وكثيرًا ما يُرفض، كانت هناك حملة على الأزهر الشريف، وهذه الحملة لا تصبُّ -والله- إلا في فلسفة داعش ونظام داعش وحرب داعش». قال شيخ الأزهر في لقاء مسجل له بالقناة الأولى في 30 نوفمبر الماضي.

شعبية الإمام وتنوع مريديه، جعله هدف للنظام بأجهزته ورجاله وإعلامه، لكن علاقات الرجل الدولية واحترام مؤسسات وأنظمة كبرى لمكانته واعتداله واعتبار أن محاربة التطرف الإسلامي السني يكمن في وجود مرجعية دينية سنية معتدلة، عززت من ثباته وصموده في مواجهة ما يحاك له، لكن لا يعرف أحد ماذا سيحدث لو تصاعدت تلك الشعبية إثر تمسك الإمام بموقفه؟، وإلى أي حد سيقبل النظام بوجود رأس مرفوعة ترفض التطويع؟

---------------------

بقلم: محمد سعد عبد الحفيظ

نقلا عن مدى